“风俗画”与“竹枝词”:珠联璧合的语言民俗景观

2021-05-13曲彦斌

曲彦斌

一、“竹枝词”与“风俗画”之合璧

滥觞于初唐之“竹枝词”,是发端于中唐诗豪廉吏刘禹锡的文学文体。晚唐诗人李商隐首开先河的“杂纂体”,是文章学文体兼语言学的语体。成熟于隋唐的“风俗画”,则是一种非言语的,以绘画的艺术语言作为表达方式的绘画“画体”中的一个画种,视觉艺术。三者的核心词,均在于“民俗”。

“杂纂体”与“竹枝体”,是滥觞于唐代的两朵文体奇葩。那么,滥觞于岩画、彩陶画、绢帛画,成熟于唐宋元,以明清为高峰的“风俗画”,则是中国文化史文脉上的又一“画种” 奇葩。或言之,“杂纂体”“竹枝体”与“风俗画”,是中国文化史文脉上的三朵奇葩。

任中敏先生说:“竹枝者,真正之诗歌也,民间文学之大收获也。若以历史眼光衡之,其地位与国风等,可无疑义。”[1]这里且略去“杂纂体”另议。基于发生学原理的渊源与流变,不争的事实是,“竹枝词”与“风俗画”的结合,堪称珠联璧合,“门当户对”的美满姻缘,是一道最佳语言民俗景观。要素在于,两者有着与生俱来的、共同的文化基因——缘于民俗题材而生。

除了绘画艺术的表达与鉴赏意义外,风俗画的文化价值更体现为以其写实性表达与记述还原、印证社会生活史的场景情境。即如有画史专家将之直接命名为“史实风俗画”[2]252。本文主要是以社会文化史和文化符号学的视点探析、梳理中国风俗画史的主体历史轨迹,试图发现其规律性特点。

语言民俗,是基于语言介质和载体的世俗生活的习俗惯制及其各种层面的社会文化事象,是涵化于语言、民俗各自本体或语言民俗融合体的社会语言文化现象,是探析和感受深厚博雅的中华文化别开生面的视角。“竹枝词”与“风俗画”以其“民俗”这个共同的文化基因为先天基础的合璧,构成了一道具有特别景深与广角镜像的语言民俗景观。

二、“竹枝词”与“风俗画”史的平行“双轨”

(一)竹枝词滥觞于风俗画成熟繁盛的唐五代

唐代在世界文化史上是个辉煌的时代,是文人竹枝词滥觞和风俗画成熟繁盛的时代。王利器、王慎之编《历代竹枝词》辑录唐宋时期文人所作之竹枝词,共存158首。其中,作为发端初创阶段,唐代竹枝词作者10人,今存诗38首,作者和作品的数量很是有限,但其发端中唐,在短短一时间就有杜甫、白居易、张旭、张籍等当时数位重要诗人的关注或参与,已可见其蓄势待发的发展态势。以此为开端,竹枝词史证明了这一点。

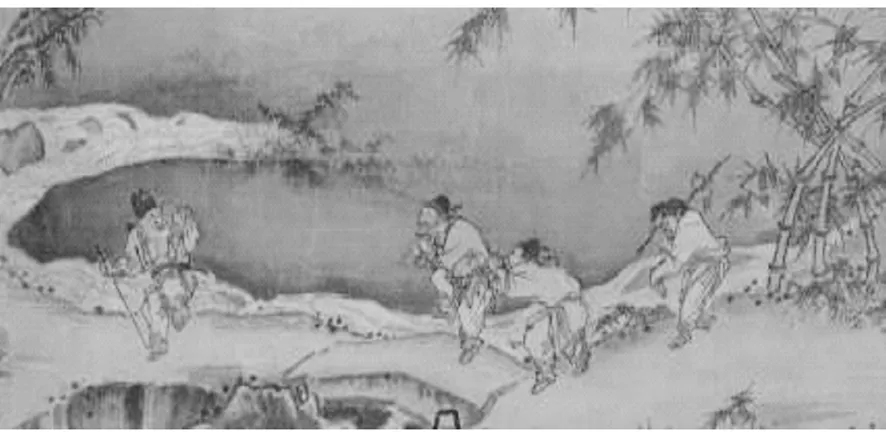

刘禹锡《踏歌词》咏道:“日暮江南闻竹枝,南人行乐北人悲。自从雪里唱新曲,直到三春花尽时。”宋朝的马远还画有《踏歌图》,如图1所示。

注:现藏于故宫博物院图1 宋·马远《踏歌图》(局部)

与竹枝词开端的发展态势相应,刚刚进入成熟繁盛的唐五代风俗画,无论墓室、石窟壁画还是以众多知名画家为主体的风俗画作品,均蔚为大观,涌现了诸如韩滉、张萱等一些代表性风俗画家,和《捣练图》《虢国夫人游春图》《丰稔图》《田家风俗图》等优秀作品。个中,仅韩滉一人的36幅画作中,即有半数以上是田园风俗画。

(二)宋元时期的竹枝词与风俗画是长足发展的“并蒂莲”

宋元时期的竹枝词与风俗画均获长足发展,勘谓“并蒂莲”。而且南宋画家楼璹的《耕织图》,在以图像记述古老农耕文化的同时,每图各题配一首竹枝词,直接于画面同步表达同一题旨情趣,是中国竹枝词和风俗画史上最早的联姻合璧。

据统计,宋代竹枝词作者17人,存诗增加到了129首,元代竹枝词作者152人,存诗483首[3],合计作者169人、作品612首,远远超越了开先河时期的唐代。而且,苏轼、陆游、杨万里、黄庭坚、范成大等很多在中国文化史和文学史上颇有影响的重要作家,都留下了传世的竹枝词作品。如苏轼《竹枝歌》:“扁舟日落驻平沙,茅屋竹篱三四家。连春并汲各无语,齐唱竹枝如有嗟。”

宋元时期,宫廷、文人和民间工匠的风俗画的题旨情趣,在兼顾乡村的风土人情的同时,尤其着力与城市多阶层的市井世俗生活风尚,呈现了文人审美情趣与大众通俗文化的雅俗交融的局面。举凡市井百业、百戏竞技、行旅游赏、饮茶雅集、岁时风俗、礼仪教化、敬祖礼佛等,皆入丹青,选题和题材得以进一步扩展和深化,涌现出众多可圈可点的优秀作品。

此间,以张择端、苏汉臣等宫廷职业画家和“士人画”画家及其作品,如张择端《清明上河图》《西湖争标图》,朱光普《村田乐事图》,燕文贵《七夕夜市图》《舶船渡海图》,王居正《纺车图》,南宋左建《农家迎妇图》,李唐的风俗人物画《村医图》,苏汉臣《杂技戏孩图》《货郎图》《婴儿斗蟋蟀图》,马和之取材《诗经》的《豳风图》等系列画卷,以及民间工匠风俗画群体的石家庄毗卢寺、山西稷山青龙寺的水陆画等世俗题材寺院壁画,继隋唐五代风俗画的成熟繁盛之后,获得持续长足发展。

(三)双双进入波峰时期的明代风俗画与竹枝词

明代,风俗画与竹枝词活动空前发展,双双进入波峰时期。

据统计,明代的竹枝词创作者600余人,今存竹枝词5000余首[3]。有学者的评价直抵肯綮,如:“竹枝类乐府诗的发展,在经过了元末由杨维桢发起的有‘数百家’诗人参与的‘西湖竹枝’大型酬唱活动后,即于明代形成了一种雨后春笋般的创作新格局,并直接或间接地影响着明代其他类别的乐府诗创作,如歌行类乐府、宫词类乐府,以及拟古乐府等。”而且,由于刘基、袁宏道等一批重要作者“参与创作竹枝词的诗人队伍中,各类各派的诗人乃应有尽有”,“由于有了这些人的参与,而使得明代竹枝词成就仅次于清代,而雄踞于唐、宋、元诸朝之上”[4]。

继宋元风俗画持续长足发展之后,明代的风俗画发展开始步入了波峰阶段。此间的业绩,主要在于民间职业画家群体。寺殿壁画仍然很发达,但“终不若史实风俗画之精丽艳逸,为时大观也。其擅长史实风俗画之巨擘,实惟周臣之高足仇英也”[2]253。另一位勘称领军的风俗画家是陈洪绶。有评论指出:“史实风俗之人物画则较盛。此类人物画,明清之际,以陈洪绶为最有名。……大概清代之史实风俗人物及士女画,可分二派:高古朴伟者,多以陈老莲为宗,而法李龙眠者亦属之[2]292”。

明代风俗画获得空前发展体现出两个突出特点。一是因市场消费需求,促生了作为创作主体的民间职业画家群体偏重于风俗题材创作倾向;二是题材广泛,长镜头广角镜似的密切贴近现实生活现场进行写实性创作,作品更为丰富多彩,以民间信仰和民生为专题的木刻版画异军突起。两大发展致使明代成为中国风俗画的高峰期。其间较有影响的作品,如仇英《捣衣图》《秋江待渡图》,唐寅《关山行旅图》《江南农事图》,戴进《春耕图》《太平乐事图》,计盛和吕文英的《货郎图》,陈洪绶《童子礼佛图》《斗草图》《水浒叶子》《博古叶子》,张宏《杂技游戏图》《击缶图》,以及天津杨柳青、开封朱仙镇、苏州桃花坞等的木版年画。

(四)进入“巅峰”“驼峰”时期的清代竹枝词和风俗画

清代诗歌创作总量远超以前历代,竹枝词的创作总量亦然,而且呈现“井喷式的发展”。据统计:“王利器等所辑《历代竹枝词》收录作品25 000多首,90%是清代以后的作品。”[5]“至清代,竹枝词进入了鼎盛时期,呈现出井喷式的发展,数量已经达到6万余首,涉及衣食住行各个领域,文人以创作竹枝词为乐”[3]。此间,非但康熙、乾隆皇帝喜作竹枝词,如康熙的《长水竹枝词》,乾隆的《荔枝效竹枝词》三首、《昆明湖泛舟拟竹枝词》六首,还与朝臣以竹枝词相唱和。如查慎行《山庄杂咏》三十首序所云:“山庄者,我皇上避暑行宫之统名也。其间山川风土之美,草木禽鱼之状,一一俱蒙恩指示。凡耳之所闻,目之所睹,口不胜述,则纪以小诗。合成三十首,用备遗忘,不揣芜词,并呈御览。”清代竹枝词作品总量达到6万余首,此前唐代以降总和仅是其九成略强[6],而且占据包括近代在内迄今全部竹枝词总量的九成以上,发展之快速,不可不谓“井喷式发展”。

清代文人画中出现了苏六朋、徐扬等具有代表性风俗画画家,涌现了诸如丁观鹏《太平春市图》,郎世宁等《弘历上元行乐图》,姚文瀚《岁朝欢庆图》《卖浆图》,苏六朋《荻湾渔唱》,徐扬《姑苏繁华图卷》《日月合璧五星连珠图》等很有影响的一些作品。与此同时,各地木版年画以及《贯华堂第六才子书西厢记》《绣像拍案惊奇》等戏曲小说版画插图大行一时,各种民俗事象题材作品畅销文化市场,以民间画师群体为主创的更加切近世俗生活的多品类风俗画作品得以空前发展。宫廷、文人和民间工匠两个创作群体,共同将清代风俗画创作推向了历史的“驼峰”。

(五)与时俱进多枝并秀的近代风俗画新纪元

清末民初,在竹枝词创作与传统样式的风俗画的发展史上,进入了因社会近代化转型而形成的历史拐点,通过各自适应性的题材或艺术形式的转型实现与时俱进,形成多枝并秀的新纪元。

有以数据统计文本研究认为,“在中国近代化进程中,竹枝词,这种传统韵文学形式的创作,出现过一个前所未有的繁盛时期……作为传统的文学样式,在近代都市形成的过程中,竹枝词的创作获得了新的契机”。具体根据是,“王利器等所辑《历代竹枝词》收录作品25 000多首,90%是清代以后的作品。顾炳权编的两种收录上海地区的竹枝词,即《上海洋场竹枝词》和《上海历代竹枝词》,数量也在一万首左右,情况十分相似”[5]。笔者认为,这些只是体现近代竹枝词走出拐点的量化结果,竹枝词之所以能实现近代化转型,最重要的是其作者群体和题材的扩展。在旧体诗和白话新体诗同样出现相接拐点之际,各地诗社团体蜂起,雅集频繁,各种诗话即多达百余种[7],一个庞大的民国旧体诗人群体,开始关注和参与了形式约束较少,又可承继古老“采风”传统的竹枝词创作。两部蔚为大观的顾炳权编的《上海洋场竹枝词》《上海历代竹枝词》显示,开埠较早的近代上海断续出现的种种新生事物、重要事件,几乎都进入了竹枝词的创作题材,堪称上海近代社会史的别种风土志[8]。此外,更将题材视野扩展到了海外,举凡陈道华的《日本竹枝词》,潘飞声的《柏林竹枝词》,张祖翼的《伦敦竹枝词》,黄遵宪的《日本杂事诗》,等等。

清末民初,宫廷画谢幕,文人风俗画式微,传统样式的风俗画从波峰渐入波谷。除倪田的《春郊牧牛图》《钟馗仕女图》,陈师曾的《北京风俗》,丰子恺风俗题材漫画等已经属于“小众”的传统文人风俗画的一种坚守外,工匠画师以此为拐点,成为风俗画画家的主要创作群体。此间,陈师曾的 34 幅《北京风俗图》,嵩山道人的《三百六十行图》,每图大多配题一首竹枝词作为说明文字,同步表达同一题旨情趣,反映了画家们对这种同图原创创作竹枝词风俗画佳配形式的积极选择。

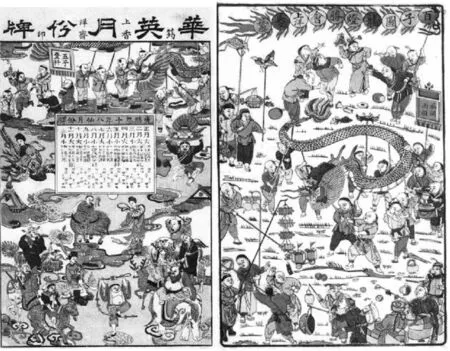

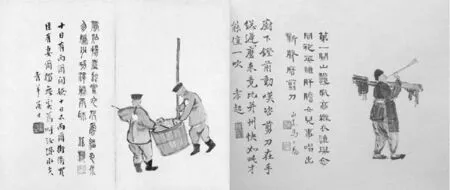

民间画师在消费引导中重新定位,不失时机地不断拓宽和适应新的应用领域,很快就使民俗题材作品进入报刊、广告领域和海外文化消费市场,成为风俗画得以通过转型获得新生的契机。举凡民间画师周培春、周慕桥、刘延年等的《北京民间风俗百图》等的手绘民俗画,蒲呱、林呱(关晓村)等的外销通草画水粉画,配有中西对照历表具有商品广告性质的月份牌画(见图2),以风土人情为主要题材的烟画(香烟广告),尤其是《点石斋画报》《图画日报》《良友画报》等晚清以来报刊图画中诸如《营业写真》等大量的民俗题材白描画(见图3),等等,与时俱进,五花八门,多姿多彩,多枝并秀,各领风骚,从而形成了以民间画师为创作主体,以文化市场消费为导向的近代风俗画发展新纪元。

图2 不失本土民俗色彩的月份牌

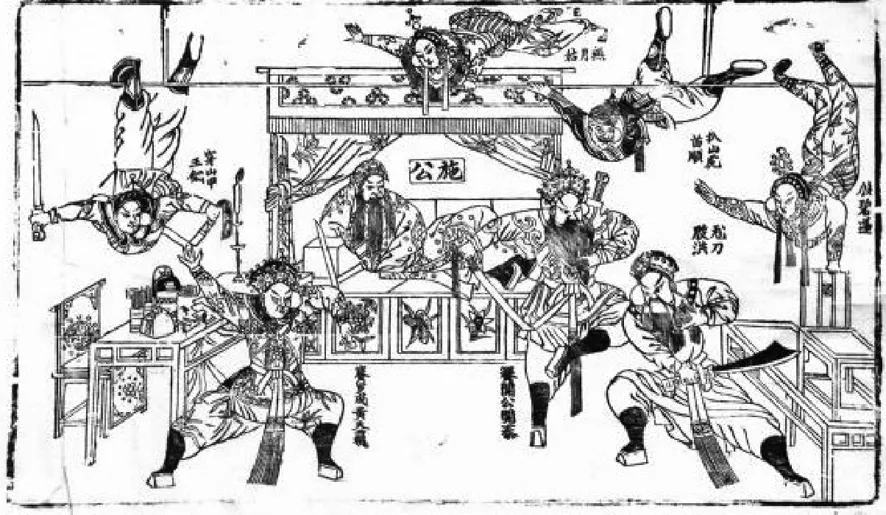

图3 小说《施公案》木刻插图

三、“竹枝词”与“风俗画”语言民俗景观例说

纵观自文人“竹枝词”出现以来,与“风俗画”相关联的一千三百余年的这一独特的语言民俗景观,无论鉴赏还是“以图证史”,均有其独到的文化史意义。其中,同图同步表达同一题旨情趣的风俗画,当谓之“竹枝词风俗画”。这里,基于社会文化史的视点,不妨将之大体分作三种类型。一是原创原图的竹枝词风俗画合璧同步表达同一题旨情趣的竹枝词风俗画,如其开先河之作、南宋画家楼璹的《耕织图》;二是同时代竹枝词风俗画的互为解读;三是非同时代竹枝词风俗画同一题材事象的集约性广谱疏解。

(一)原创原图的竹枝词风俗画合璧

播映效果自然、逼真的同期声电影录音工艺,在于提供与场景同步录制真实声音。以同一时代的竹枝词风俗画的互为解读,亦堪称一种“同期声”。此类“同期声”似的,同图同步表达同一题旨情趣的竹枝词风俗画开先河之作,是《耕织图》。

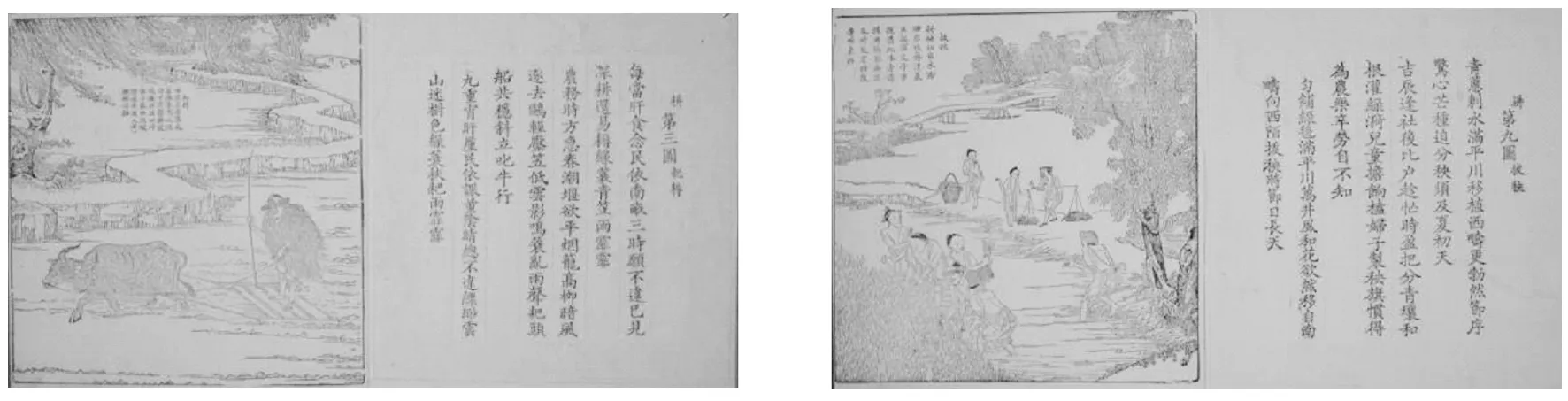

南宋画家楼璹的《耕织图》,又题《蚕织图》(见图4),是同图同步表达同一题旨情趣的竹枝词风俗画的开先河之作。其图以图像记述古老农耕、蚕织系列场景,同时每图各题一首竹枝词, 是中国竹枝词和风俗画史上最早的联姻合璧。除当代另有题材相近的李嵩的《服田图》外, 后世相继有诸如明代宋宗鲁《耕织图》、仇英《耕织图》,清代历代帝王御制御题的《御制耕织图》《棉花图》,画家冷枚、陈枚、何太青等的《耕织图》,蔚为大观,大多仿宋例配诗作为说明文字,成为应予特别关注的历代风俗画特别的一个专题支系。其中,明万历邝璠《便民图纂》所绘《耕织图》,一如南宋楼璹《耕织图》,各图均配以一首同题竹枝词。 耕织题材的风俗画备受历代帝王的推崇和嘉许,楼璹将《耕织图》呈献宋高宗,当即获得嘉赏并晋升官职(见图5);元赵孟頫“奉懿旨”撰有《题耕织图》二十四首,清代帝王甚至亲自捉笔题诗,皆在于取义劝课农桑并宣示关心民生。

图4 南宋画家楼璹的《耕织图》,又题《蚕织图》

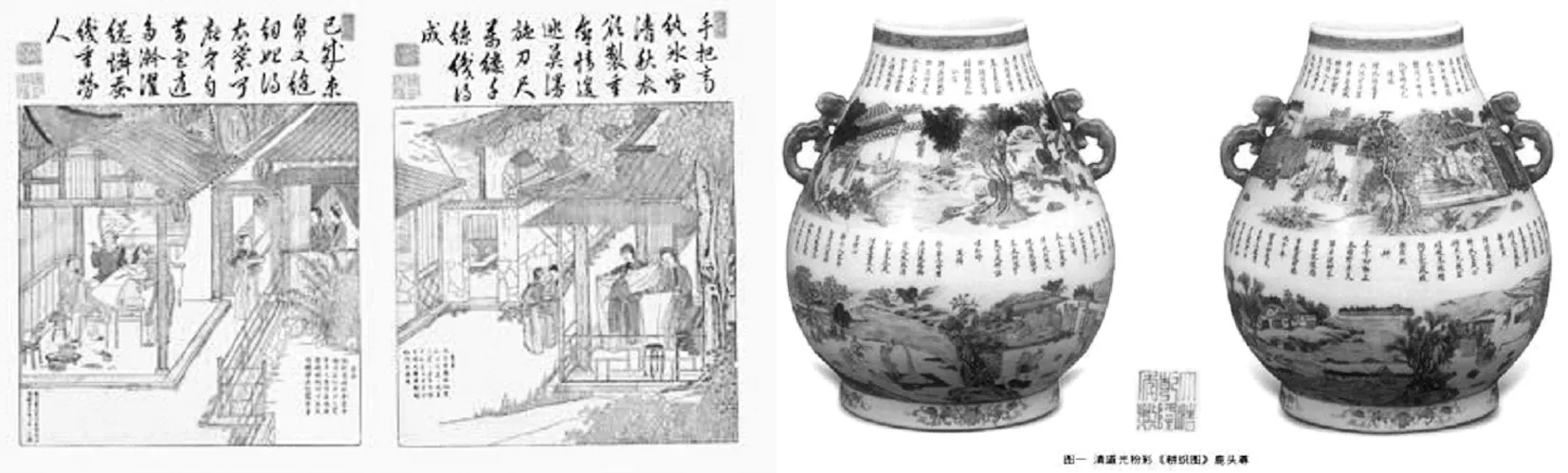

图5 康熙《御制耕织图》题诗——国家博物馆藏清道光粉彩《耕织图》鹿头尊

关于《耕织图》的创作旨趣, 楼璹之侄楼钥在《跋扬州伯父耕织图》中说:“士大夫饱食暖衣, 犹有不知耕织者, 而况万乘主乎? 累朝仁厚抚民最深恐亦未必尽知幽隐。此图此诗诚为有补于世。夫沾体涂足农之劳至矣, 而粟部饱其腹; 蚕缫织纪壬女之劳至矣, 而衣补蔽其体。使尽如二图之详, 劳非敢惮又必无兵革力役以夺其时, 无汇于吏暴胥以肆其毒, 人事既尽而天时不可, 必旱涝螟滕滕鱼既有以害吾之农夫。桑遭雨而叶不可食, 蚕有变而坏于垂成。此实斯民之困苦。上之人犹不可以不知, 此又图之所不能述也。”《耕织图》后序亦云:“男耕女桑,勤苦至矣,声诗以达其情,绘事以图其状,刻寘左右,以便观省,庶几饱食,暖衣者知所自云”。

在艺术鉴赏视野看来,“《耕织图诗》作为题画诗它并不流于对画面的 ‘尽其状’, 也非单纯文人诗的‘尽其情’,而是将二者紧密结合使之成为耕织图画面的有机延伸。作为组图形式,虽然含量比一般题画诗巨大”。(李玉红等,《<耕织图诗>散论》,《沧桑》,2008.1.)在科学技术史学者的视野,“古代耕织图,数千年来,其已著矣!绘事以图其状,声诗以达其情,刻寘左右,以便观省。其相类名词尚多,如牛耕图,耕图,耕地图。芟草播种图、舂米图、酿洒图、耙地图、耕获图,棉花图云云,可谓异名同实。历代耕织图与古代工程图样一样,各造其极,未可轩轾,其真实地再现了古代农业工具的改进,配套使用和农桑生产的技术水平,实可助古代工程图学的研究”。

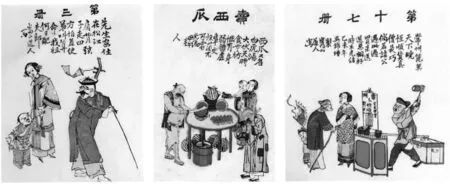

近代文人风俗画中,陈师曾的《北京风俗图》(见图6)和嵩山道人的《三百六十行图》(见图7)等,坚守传统画法,而且是原创原图的竹枝词风俗画。

图6 陈师曾《北京风俗图》册页

图7 嵩山道人《三百六十行图》的残存本(选辑)

陈师曾(1876—1923),又名衡恪,号朽道人、槐堂,江西义宁人(今江西省修水县),名重一时的画家、美术教育家。善诗文、书法,尤长于绘画、篆刻。著有《中国绘画史》《中国美术小史》《中国文人画之研究》等。其《北京风俗图》为册页,共 34 页,每页一图,每图皆有题词,现藏中国美术馆。此画本为梁启超所绘,题材选取当时四类北京市井生活,一是占半数以上的画面描摹几种普通行业的市民生活情境,二是市井婚丧嫁娶、民间娱乐游艺活动,三是前清遗老遗少的情态,四是对一些社会现象的讽刺。每图大多配题一首浅白短诗或竹枝词作为说明文字。例如,《旗下仕女》:“一套新衣费剪量,淡红衫子内家妆。金铃小犬随侬走,饭罢衔烟逛市场”;《坤书大鼓》:“白雪阳春时厌闻,巴人下里日纷纭。居然别有弦歌曲,点缀升平到十分”;《顶力人》:“北地移家少用抬,抗街低首亦生财。男儿炼得头颅好,强项胜他捷足开”;《泼水夫》:“十日有雨尔闲娱,十日不雨尔街衢。买臣有妻尔独无,奚为呼汝泼水夫”;等等。鲁迅赞誉其作品“才华蓬勃,笔简意饶”(《集外集拾遗·<北平笺谱>序》)。其病殁,梁启超在悼词中叹称“师曾之死系中国文化界之大地震”。

今所见嵩山道人的《三百六十行图》为全卷残存本十三幅。每图大多配题一首竹枝词作为说明文字。如《算命》:“先生家住在松江,肩背弦子走四方。怕羞使弟叫算命,我姐何日配夫郎。嵩山道人写。”《卖艺》(蹬小孩):“卖艺宜师杜氏求金利,须有陶公运甓工。时栽乙未年吴太元制印。”《西瓜摊》:“西瓜又名白虎汤,大伏天时食无妨。惟有身若体虚辈,交秋以后不可尝。光绪甲午春。”《洋女乘轿》:“妇女坐轿男人走,后面跟只好猎狗。外洋风俗更希奇,打躬怎消牵牵手。”《秤鲈鱼》:“世上便宜是女人,三条鲈鱼秤三斤。如此小秤天下少,苏州俗语说热昏。时在光绪孟夏,嵩山道人写。”《转糖彩》:“我的生意不开口,主客走来自动手。针头转在条子上,包你吃各糖绣球。光绪之冬,嵩山道人写。”《卖橘子》:“橘子卖得真便宜,孩童看见笑嬉嬉。定要婆婆买几只,回家骗骗小弟弟。时在光绪乙未。”等等, 可见一斑。

嵩山道人,原本姓氏及生平事迹不详,就其画面题辞落款得知,当为活跃于光绪年间的民间风俗画画家。

再如《图画日报》1910 年 8 月至 10 月刊出孙兰荪的《鸦片烟毒之现象》,五十篇图文并茂的竹枝词画作,题诗两百首竹枝词,以世俗化的形式宣示鸦片流毒之患,如今已是禁毒史不可多得的历史文献。

(二)同时代竹枝词风俗画的互为解读

宋元明清以来,随着都市经济文化的发达,市肆百工文化成为竹枝词和风俗画共同关注的一系重要题材。可以设想,其实很有实践性,张择端一轴《清明上河图》长卷中的数百种宋代事象,若以宋代竹枝词一一对应互释互证。同理,仇英以明代社会事象绘制的《清明上河图》,亦可同样以明代竹枝词进行对应互释互证。近代京沪等地兴办的众多图画报刊发表了各种题材风俗画,同时也刊载了海量的竹枝词作品,将之有选择地整合,按题材关联,无疑会组合成若干系列图文并茂的类如“同期声”式文化景观。如此这般,以同时代的诗图互释互证,其用意和效果,则是在同一时代的时空中,以相应题材的竹枝词旁注、解读同一题材的风俗画,无论于艺术鉴赏还是社会史解读,其效果更趋逼真,更为生动活泼, 更富有情趣。

清末以来,京沪等地兴办的众多图画报刊发表了各种题材风俗画,同时也刊载了海量的竹枝词作品,若与同时期有关风俗画链接组合,同样也是近代语言文化史上的特别景观。

同理,清代乾隆时期余上泗的《蛮峒竹枝词》,龚澡身的《种人咏》,嘉庆时期张履程的《云南诸蛮竹枝词》、舒位的《黔苗竹枝词》,道光时期张澍的《黔苗竹枝词》,同治时期黄炳堃的《南蛮竹枝词》,咸同时期沈寿榕的《迤南种人纪咏》,光绪时期刘承祚的《元江种人竹枝词》, 以及清末刘韫良的《牂牁苗族杂咏》、毛贵铭的《西垣黔苗竹枝词》等,大都是长篇系列竹枝词组诗,都是清代少数民族风情的生动写照。若依其题材,分别配以同一时代的相应的风俗画,无疑是一道民族文化别开生面的竹枝词风俗画风景线。

这类同时代竹枝词风俗画的互为解读,对于直观式的还原一些社会事象的场景、镜像,显然具有十分积极的社会生活史意义。

(三)非同时代竹枝词风俗画同一题材事象的集约性广谱疏解

同一时代的竹枝词风俗画能够互为解读,同一题材的非同期“竹枝词”与“风俗画”题材镜像亦可构成互释互证。对于竹枝词,是一种同类文化专题的图解;对于同类文化专题的风俗画,可谓同类文化专题的民俗语言艺术别解或旁注。而且,在此视域中,历代留存的系列性、大体量风俗画资源颇多,诸如清代佚名《市景三十六行》,苏州市景商业图册,近代的《营业写真》《成都通览·七十二行现象图》等,甚至还可包括日本的《清俗纪闻》《支那街头风俗集》《北京风俗图谱》,19世纪法国佚名水粉画《清都风物志》(《清国京城市景风俗图》),美国康斯坦特《京都叫卖图》,等等海外的中国题材的风俗画,均可如法配以不同时期同样题材的竹枝词进行互释互证,是个领域更加宽广的竹枝词风俗画文化景观。

“竹枝词”与“风俗画”可以互释互证、相互解读,同理,还可以就同一更为微观的具体事象进行个案的广谱式疏解。这是一种“竹枝词”和“风俗画”集约性、集注汇释性行为,有些貌似“乱点鸳鸯谱”,杂糅了不同时代的关于同一事象的多种文图合璧。

以市井百业事物中的剃头业为例。举凡《北京民间生活彩图》《成都之游玩杂技》《七十二行现相图》《大雅楼画宝》《三百六十行图》《太平欢乐图》《营业写真》,以及《清都风物志》《清俗纪闻》《北京风俗图谱》等中外风俗画均有其相应的镜像,历代吟咏“剃头”“剃头匠”的竹枝词,如《京华百二竹枝词》所载“牟利各行有秘传,剃头铺子最新鲜。要他不惜工夫好,给了活钱又酒钱”,《龙江竹枝词》所载“剃头店里轿堪呼,每店路头两轿夫。西上慈溪南上府,朝朝抬得气唏吁”,《上海鳞爪词》所载“申江浴室做跑堂,三种乡方三种行。扦脚剃头兼擦背,扬州京口与丹阳”,不胜枚举。

又如“蹴鞠”。从汉代画像石的蹴鞠图到《蹴鞠图谱》,北宋苏汉臣所作的《蹴鞠图》, 元代胡廷晖的《宋太祖蹴鞠图》《明宣宗行乐图》,明仇英《清明上河图》,文征明的《蹴鞠图》,清代黄慎所作的《蹴鞠图》,构成了关于“蹴鞠”题材的专题风俗画系列。与此关联的是,同样也存在为数众多的专题竹枝词系列。例如,明代《广陵竹枝词》“沙冠金距集时齐,蹴鞠场开一斗鸡。走向桥南新曲里,袒肩掷帽竞相提”,清代《踏灯词》“不夜城开蹴鞠场,藕丝万盏碧鸡坊。传灯笑指光明藏,亲见长缨系鸽王”,《沈阳百咏》“蹴鞠装成月样圆,青鞋忙煞舞风前。足飞手舞东风喜,赢得当场羡少年”,等等,不一而足。

再以货郎鼓和货郎图为例。除前述《北京民间生活彩图》等外,从宋代李嵩《货郎图》(见图8), 苏汉臣《婴儿戏货郎》,明佚名无款《货郎图》,计盛《货郎图》,清代钱廉成《廛间之艺》中的《货郎图》,《北京风俗图谱》中的“货郎儿群图”,直至近人齐如山《故都市乐图考》货郎儿的招徕响器“鼗”亦即货郎鼓,堪称货郎鼓和货郎图蔚为大观的专门事物的系列风俗图。

图8 陈师曾《北京风俗图》册页中的《货郎图》

《锦城竹枝词百首》“门外呼来卖货郎,连铃鼓动响叮当。婢供驱使娘弹压,挑拣全凭女主张”,《沈阳百咏》“逢时花样要新裁,门向金铃响处开。旖旎谁家小儿女,春风听唤货郎来”,等等,皆可视为这一事象的广谱式疏解,别有情趣的释文。

《中华竹枝词全编》辑录4402位作者的6054篇69 515首竹枝词作品。再加上此后又陆续发现的篇什,据笔者粗略统计,从中唐至清末民初,存世总量八万多首。今存庞杂但庞大“竹枝词”或“风俗画”积淀,蕴藏深厚,资源丰富,为如此这般构筑创建对同一事象的广谱式疏解的文化景观,提供了广阔的天地空间和实践的可能。