输注去白细胞红细胞悬液对减少输血反应的效果

2021-05-10柯美玲

柯美玲

目前,随着人们生活习惯、饮食习惯的不断变化,使得血液疾病发生率直线上升,对患者产生严重影响。目前,临床在以上疾病治疗中,采取了输血治疗,取得了显著效果。但在输血治疗中,易受不同因素的影响,而引发非溶血性发热性输血反应,影响疗效。非溶血性发热性输血反应是一种最常见的输血反应,好发于输血1~2小时内,主要以恶心、发热、血氧饱和度下降等为主要表现,影响治疗效果[1]。而引起非溶血性发热性输血反应的主要原因为血液中有一定的白细胞所致,且此症状发生的高低,与输入白细胞含量有直接关系[2]。目前,临床为降低非溶血性发热性输血反应发生率,采取了去白细胞红细胞悬液、单采血小板两种方式,但因方法不同,故效果不同[3]。本次针对临床输注去白细胞红细胞悬液和单采血小板降低非溶血性发热性输血反应的效果进行分析,报告如下。

1 资料与方法

1.1 基本资料

于2018年7月—2019年12月,抽取本院收治的1 000例输血患者进行研究,将患者按入院时间先后顺序进行编号,随机分为对照组、试验组,每组500例。对照组:男性、女性分别310例、190例,年龄区间:15~56岁,年龄均值(35.56±3.18)岁;输血次数,多次290例、首次210例。试验组:男性、女性分别320例、180例,年龄区间:15~55岁,年龄均值(35.60±3.20)岁;输血次数,多次300例、首次200例。统计处理两组基本资料,差异无统计学意义(P>0.05)。研究患者均知情同意,且医院伦理委员会批准本次研究。

纳入标准:无畏寒、鼻塞、寒颤等症状;输血治疗前,生命体征平稳,病程稳定;血红蛋白均低于60 g/L;输血前,体温均低于37.2℃或是37.0℃;患者均知情,并签署同意书。

排除标准:其他原因引起的胸闷、皮肤瘙痒、荨麻疹等表现者;其他原因引起的急性体温升高者;家属不愿参与研究者。

1.2 方法

所有患者在接受治疗前,均需要进行血型鉴定,采用同型输注方式。对照组行单采血小板,进行输注的血小板由血站提供,试验组行输注去白细胞红细胞悬液,悬浮红细胞由血站提供,即符合国家规定的标准血液制品,去白细胞红细胞均于输血前,由白细胞过滤制备而成,去除白细胞时,按FTS-RC血库型1×200 mL,1×400 mL白细胞过滤器说明书进行。其中,白细胞去除率已超过99.9%,红细胞收回率超过90.0%,同时已完全去除血液中的微聚物[4-6]。

1.3 分析指标

对比两组非溶血性发热性输血反应发生率、不同输血方式凝血指标比较、不良反应发生率。

(1)非溶血性发热性输血反应判断标准:将因药物、感染、自身疾病等原因,输液反应、溶血性输血反应者排除;在输血中或是输血后4 h内,出现发热、寒颤、畏寒等反应,输血后体温上升1度,并出现四肢冰凉、胸闷、皮疹、脉搏细速、血压下降等反应[7-8]。

(2)凝血指标:采用血凝分析仪,检测活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time,APTT)、凝血酶原时间(prothrombin time,PT)、纤维蛋白原(fibrinogen,FIB)水平。

(3)不良反应:呼吸困难、哮喘、过敏性休克。

1.4 统计学方法

统计学软件为SPSS 23.0,凝血指标等计量资料用(±s)表示,采用t检验;非溶血性发热性输血反应发生率和不良反应发生率等计数资料用例(%)表示,采用χ2检验/Fisher精准概率法,P<0.05表示差异具有统计学有意义。

2 结果

2.1 非溶血性发热性输血反应发生率比较

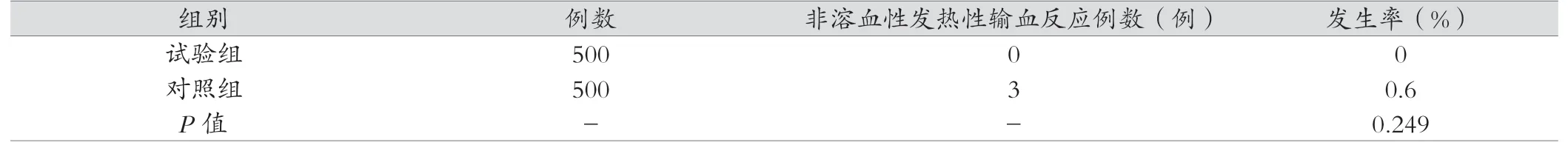

试验组非溶血性发热性输血反应发生率低于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

2.2 凝血指标比较

试验组凝血指标均优于对照组(P<0.05),见表2。

2.3 不良反应发生率比较

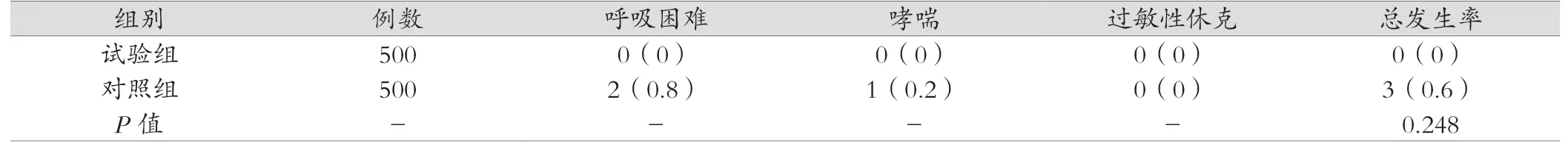

试验组不良反应发生率低于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

3 讨论

目前,输血治疗措施属于临床最常用的一种方案,随着医疗技术的不断进步,使得细菌引起的热源污染发生率明显降低。研究发现,血液中的白细胞会引起不良反应,已被临床所重视[9]。而引起的不良反应的原因,主要是因白细胞进入到机体内,会丧失其功能,最终引起不良反应。而随着临床对输血治疗的深入研究,人们已认识到,异体血液输入机体内,会产生相应的抗体,引起输血不良反应[10]。在输血治疗前,开展交叉配血,只针对红细胞抗原,但输血后出现的发热反应,主要是因白细胞抗体、血小板抗体作用所致,如荨麻疹,其是因受血者对供血者血液中的某种蛋白产生过敏反应所致,临床将以上反应,称为非溶血性发热性输血反应(FNHTR),而以上反应的出现,与多次或是单次输入血液中的白细胞与受血者产生免疫反应,从而引起白细胞抗体,引起发热症状。研究发现,红细胞悬液没有去除白细胞、血小板与少量的血浆,易引起输血反应;而去除白细胞的红细胞悬液,可有效减少或是预防由白细胞、血小板、血浆因子引起的发热等反应,因此,输注去除白细胞的红细胞悬液非溶血性发热性输血反应发生几率较低[11]。

临床统计,输血治疗过程中,为提高治疗效果,寻找降低FNHTR发生的方法至关重要[12-13]。实践发现,去除血液中的白细胞,可以降低血液制品中白细胞的活性物质,降低输血反应的出现。其中,应用去白细胞红细胞悬液,可以减少FNHTR发生率。因白细胞会引起FNHTR,主要是因HLA不相合,从而引起同种免疫反应,当白细胞破坏后,会释放内源性致热源。输血时不做LA配型,而多数供受者之间HLA不合,从而出现HLA抗体。而输注去白细胞血液,可以抑制HLA出现同种免疫,有效降低FNHTR发生率,提高治疗效果,有效改善机体凝血指标。而单采血小板虽有一定效果,但采集难度较大,采集花费时间较长,如临床没有制定此类型血小板的条件,会影响治疗效果,故具有一定的应用局限性。

表1 非溶血性发热性输血反应发生率比较

表2 不同输血方式凝血指标比较(±s)

表2 不同输血方式凝血指标比较(±s)

?

表3 不良反应发生率比较 [例(%)]

综上所述,输注去白细胞红细胞悬液可有效预防非溶血性发热性输血反应的发生,且安全有效。