早期膀胱功能训练对脊髓损伤患者膀胱功能恢复的影响

2021-05-10陈燕谢明辉

陈燕 谢明辉

脊髓损伤(spinal cord injury,SCI)是由于部分或全部的神经干和神经原的破损,造成的运动功能障碍、感觉丢失及自主神经系统的功能失调[1],主要表现为脊髓受损节段的感觉、运动、括约肌功能障碍、膀胱功能障碍,患者可因反复尿路感染、尿液反流肾脏、肾积水,最终可出现肾功能损害[2-3]。随着经济社会的不断发展,由自然灾害、交通事故、安全事故等造成脊髓损伤的发生率呈逐年升高[4]。而由于膀胱功能障碍引起的严重的尿潴留和尿路感染甚至慢性肾功能衰竭是SCI截瘫患者死亡的第一位原因。因此,重建脊髓损伤后患者的膀胱功能对于提高截瘫患者的生活质量,减少并发症,降低死亡率具有重要的意义。有研究[5]发现:早期康复有利于恢复脊髓损伤伴膀胱功能障碍患者的膀胱功能,减少并发症发生。脊髓损伤初期,即脊髓休克尿潴留期,需要留置导尿,无需其他处理。随着脊髓休克期的结束,逼尿肌反射逐渐恢复,此次需要加强早期康复训练。文章对脊髓损伤患者采用叩击法排尿促进膀胱功能恢复,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

实验对象纳入2018年1月—2019年1月在神经康复科住院接受治疗的脊髓损伤合并膀胱功能障碍的患者40例,其中男性32例,女性8例,男女比例4:1,按照随机数字表法分成对照组与观察组。对照组20例,其中男性15例,女性5例,年龄32~63岁,平均年龄为(48.76±6.49)岁,颈椎损伤4例,胸髓损伤10例,腰髓损伤6例,不完全性损伤14例,完全性损伤6例,观察组20例患者,其中男性17例,女性3例,年龄在39~67岁,平均年龄(49.08±6.25)岁,颈椎损伤2例,胸髓损伤12例,腰髓损伤6例,不完全性损伤15例,完全性损伤5例。两组患者在年龄、性别、脊髓损伤部位、脊髓损伤程度等基线资料方面差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:40例研究对象均符合《神经外科学》中脊髓损伤的临床诊断标准[6],且均出现膀胱功能障碍。排除标准:(1)合并严重四肢骨折,或脊柱术后病情不稳定,意识或精神障碍,无法配合治疗患者;(2)合并颅内出血、颅内肿瘤、缺血性脑卒中者;(3)合并糖尿病、泌尿系肿瘤、泌尿系梗阻者;(4)合并严重肝肾功能损害、凝血功能障碍、血液系统疾病者。本课题组经医院医学伦理委员会批准同意,并签署知情同意书。

1.2 治疗方法

两组都给予常规的康复治疗,内容包括:(1)针灸:针灸膀胱反射区;(2)盆底肌训练:骨盆骨骼修复及针对骨盆肌肉群进行训练;(3)理疗:膀胱区中理疗;(4)心理辅导;(5)药物等综合康复治疗。观察组在此基础上给予早期叩击法排尿联合间歇性导尿:(1)叩击法排尿的方法:采用耻骨上区叩击法,发现或诱发“触发点”,通过反射机制促发逼尿肌收缩,以进行主动排尿。叩击时宜快而轻,叩击频率50~100次/分,每个部位叩击次数100~500次。(2)间歇性导尿:患者出现膀胱充盈有小便时开始运用一次性导尿管导尿,或以膀胱残余尿量为依据,4~6次/d(间隔4~6小时)进行间歇性导尿1次,每日进水量控制在2 L,但需对膀胱容量、膀胱残余尿量进行监测,根据膀胱残余尿量调整导尿次数,具体操作方法参照文献进行[2]。停止导尿标准:膀胱容量达到450 mL以上、膀胱残余尿量小于50 mL。

1.3 观察指标

(1)疗效判定标准[2]:包括显效、有效、无效。显效:膀胱功能恢复(能自动排尿,且排尿功能较稳定,膀胱残余尿小于50 mL);有效:膀胱功能好转(排尿功能不稳定,次数增多,且膀胱残余尿大于50 mL,需间歇性导尿);无效:膀胱功能未见好转,甚至恶化(仍需借助导尿管排尿),有效率=(显效+有效)/总例数×100%。(2)统计24小时自行排尿次数。(3)统计两组治疗后膀胱容量、膀胱残余尿量、留置导尿时间、住院天数、发生尿路感染例数。(4)生活质量评分[7]:采用尿失禁生活质量问卷(incontinence quality of life questionnaire,I-QOL)进行评分,评分范围0~100分,分数越高,生活质量越好;感觉评分[8]:采用脊髓损伤神经功能分类国际标准评定感觉功能。

1.4 统计学分析

所有数据均采用SPSS 17.0统计软件处理,计量资料采用(±s)表示,组间差异性比较采用t检验;计数资料采用(n,%)表示,组间差异性比较则采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者膀胱功能康复对比

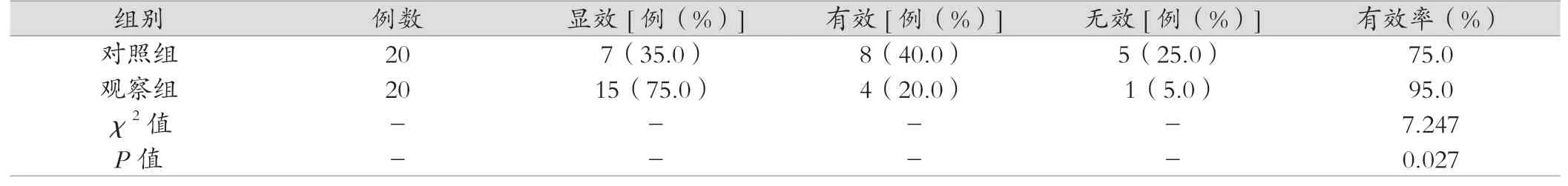

对照组患者治疗后显效7例,有效8例,无效5例,有效率75.0%,观察组治疗后显效15例,有效4例,无效1例,优良率95.0%,两组有效率比较差异有统计学意义(χ2=7.247,P=0.027)。见表1。

2.2 两组膀胱恢复情况、尿路感染比较

与对照组比较,观察组患者留置导尿时间、尿路感染发生率、膀胱残余尿量均明显降低,而膀胱容量明显增加,差异有统计学意义(均P<0.05或P<0.01)。见表2。

表1 两组治疗后临床疗效比较

表2 两组膀胱恢复情况、尿路感染比较

表3 两组治疗前后24小时排尿次数对比(次,±s)

表3 两组治疗前后24小时排尿次数对比(次,±s)

?

表4 两组治疗后临床指标比较(±s)

表4 两组治疗后临床指标比较(±s)

?

2.3 两组治疗前后24小时排尿次数对比

(1)治疗前两组患者24小时排尿次数差异无统计学意义(P=0.724)。(2)两组治疗后24小时排尿次数均较治疗前明显减少,差异均有统计学意义(均P<0.01)。(3)治疗后,观察组24小时排尿次数较对照组减少,差异有统计学意义(P<0.01)。见表3。

2.4 两组治疗后临床指标比较

与对照组比较,观察者住院天数明显下降,而生活质量评分、感觉评分明显升高,差异有统计学意义(均P<0.01)。见表4。

3 讨论

脊髓损伤是一种致残率高的疾病,不但在生活上给患者和家庭带来巨大的改变,而且给社会带来的经济损失也是巨大的。其是一种可导致终生严重残疾的非致死性损伤,多伴有膀胱功能受损[9]。脊髓损伤后的膀胱功能障碍已成为SCI患者后期死亡的主要原因之一[10]。正常情况下膀胱的储尿及排尿功能依靠神经调节,通过高级脑神经中枢控制。而脊髓损伤后导致神经环路受损从而引起早期尿潴留及后期尿失禁,影响患者的康复及预后[11]。本课题组对脊髓损伤合并膀胱功能障碍患者实施叩击法排尿联合间歇性导尿,结果显示,与对照组比较,观察组(叩击法排尿联合间歇性导尿)患者24小时排尿次数、膀胱残余尿量、尿路感染发生率、留置导尿时间、住院天数均显著下降,而膀胱容量、临床有效率均较对照组明显升高,差异有统计学意义(均P<0.05或P<0.01),这与王朱珠研究结果一致[12],提示早期膀胱康复训练可显著恢复膀胱功能,降低住院天数、留置导尿管的时间,同时可减少尿路感染的发生率。

脊髓损伤患者可出现尿潴留、尿失禁、泌尿系统感染,其尿路感染发生率可高达70%[13]。而由于膀胱功能障碍、尿失禁、尿潴留等,严重影响患者生活质量。而有研究发现[14-15]:对脊髓损伤合并膀胱功能障碍患者,早期膀胱康复训练可有效改善生活质量。而本课题组研究发现:与对照组比较,观察组(叩击法排尿联合间歇性导尿)患者生活质量评分、感觉评分均显著升高,这于上述研究结果一致,提示早期膀胱康复训练可显著改善患者生活质量。

综上所述,脊髓损伤后长期插导尿管易导致脊髓损伤患者泌尿系感染,甚至发生败血症及肾功能衰竭,尽快拔除尿管,利用生理尿路排尿,避免并发症发生是脊髓损伤患者膀胱功能恢复的最终目的。脊髓损伤患者早期通过叩击法排尿联合间歇性导尿可有效促进脊髓损伤患者膀胱功能恢复,显著改善生活质量,减少并发症的发生,提高临床治疗效果。