基于创新创业教育的智能机器人课程体系建设与应用

2021-04-29别玉涛玄玉波张宇楠孙晓颖

别玉涛 玄玉波 张宇楠 孙晓颖

(1.吉林大学公共计算机教学与研究中心,吉林 长春 130012;2.吉林大学通信工程学院,吉林 长春 130012;3.吉林大学教务处,吉林 长春 130012)

1 引言

2015年国务院办公厅印发的《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》中指出:“深化高等学校创新创业教育改革,是国家实施创新驱动发展战略、促进经济提质增效升级的迫切需要,是推进高等教育综合改革、促进高校毕业生更高质量创业就业的重要举措。”[1]培养高校学生的创新创业精神,有利于完成自我就业、实现创业梦想、体现自我价值,同时提供更多的就业机会,缓解就业压力,因此,高校建设创新创业教育的课程就变得尤为必要。有效地培养创新创业能力,有利于帮助大学生建立良好的职业目标,确立合理的职业规划,深层次挖掘潜在的创新能力和实践能力,从而为走向社会迎接挑战做好充分的准备。

2 课程整体建设框架

机器人作为一项涉及环境感知、控制、机械结构等多学科交叉的世界主流尖端科技,符合新工科“跨学科交叉融合”理念,对于培养学生跨学科的工程能力具有重大意义。本课程体系着眼于机器人的入门与基础实践,横跨两个学期,采用阶梯式闭合培养体系,旨在培养学生对智能机器人涉及的技术性成整体概念,了解智能机器人的机械、电控和视觉的基础知识以及实践方法和工具,积累多学科交叉的工程实践经验,进而掌握智能机器领域的新产品开发和科技成果转化等基本思路、技术、方法,熟悉创新创业的基本知识、智能机器相关企业运营管理模式。

2.1 “智能机器人基础与实践”课程设计

第一学期的机器人基础实践课程结构按照机械、电控、视觉三大部分依次展开进行,共计24学时。课程内容从结构上分为机械、电控和视觉三个方面。

(1)机器人的机械方面,从机器人的结构、建模和制造三个层次进行:结构部分介绍常见机器人的结构类型,说明机器人不同原动件之间的差异,并对机械原理中几种典型的实现不同运动形式的结构进行分析,同时结合机器人竞赛中开源机器人进行实例剖析;建模部分讲解三维建模技术的基本知识,对机器人竞赛中常用的建模软件进行介绍,并结合实例逐步展示机器人简单零件的建模操作;制造部分介绍机械加工制造领域的常见加工手段,对竞赛中经常应用的3D打印和切削加工两种加工制造方法结合实例进行讲解。

(2)机器人的电控方面,聚焦机器人的控制知识,从硬件和基本控制算法及参数调整两方面进行:硬件部分介绍机器人的控制芯片、常见的传感器、电机,以及相应的使用方法,说明机器人线路布线方法与注意事项,介绍机器人电源系统与供电;控制原理部分在尽量避开深度的数学原理的同时,浅显易懂地讲解控制的基本原理。

(3)机器人的视觉方面,也就是机器人的眼睛——相机,在这部分介绍相机的构成、镜头的基本参数和响应、相机的驱动及相机坐标系等,从数字图像和实践视觉两个维度进行:数字图像即机器人之所见,介绍数字图像的存储方式及颜色空间,OpenCV中的基本图像处理模块;实践视觉即机器人之所解,从实践中对大风车的灯条进行识别,理解其中的特征分析、预处理、灯条检测和匹配等概念。

2.2 “互联网+智能机器创新创业实践”课程设计

经过第一学期智能机器人的基础理论学习和实践操作后,第二学期进入创新创业实战演练,通过带领学生参观、调研企业的生产过程,发现企业需求或行业痛点,并以此作为实践的项目。实践过程以学生为主体进行设计和开发,教师对选题、分工、技术路线等进行引导。例如,大陆电子集团的生产流程中,有无人运输车、汽车零部件缺陷检测等需求。学生可根据调研过程中感兴趣的问题设计产品。例如,企业选题有热电偶缺陷检测系统、基于机器视觉的大架号识别设备等。此外,也可以结合竞赛的内容进行选题,如哨兵机器人、工程机器人等,并将竞赛内容和社会需求的关系进行调研,在最终的展示大会中进行汇报。

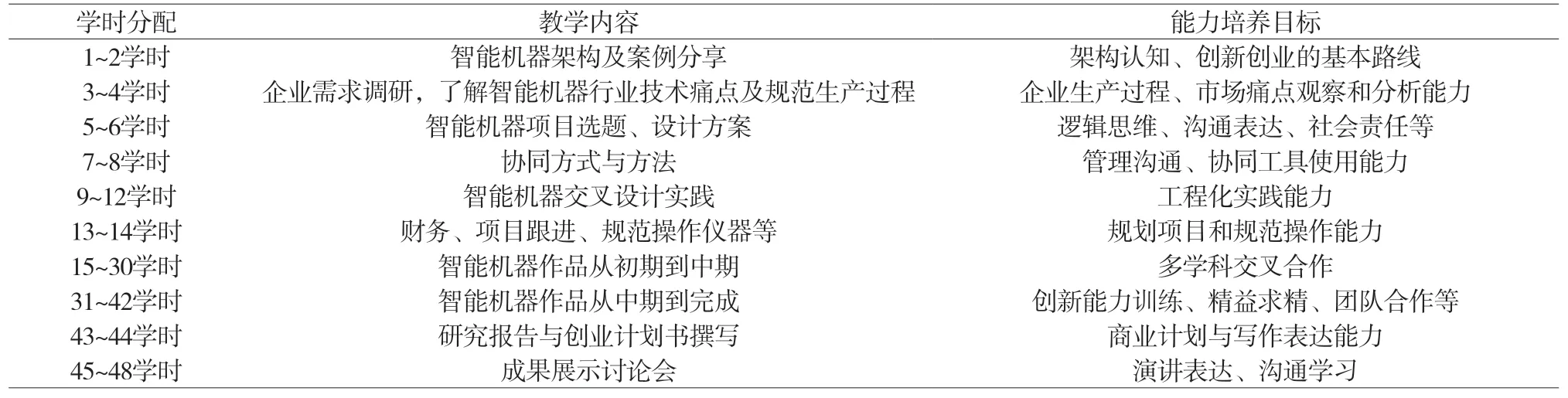

课程教学以多学科合作设计开发产品或竞赛作品为主线,依托吉林大学吉甲大师梦工场等平台和实践基地的资源,教师对学生的项目选题和技术路线进行全程跟进。在实践过程中插入协作方式方法、创业计划书撰写等课程,要求在作品设计实施阶段完成财务BOM规划、项目进度记录,形成创新创业能力的闭环培养模式。在该过程中始终坚持线上线下交流和自主实践的实施路径,同时将思政要素融入课程教学设计环节中,促进了学生知识、能力和素质的全面协调发展。具体48学时的内容设计如表1所示。

表1 “互联网+智能机器创新创业实践”课程内容设计

3 教学组织与实施

当前的经济形态对人才培养提出了更高的要求,创新创业教育的初衷和归宿是向社会输出人才[2],秉承OBE(Outcomes-based Education)理念组织与实施创新创业教育课程,为学生提供科学有效的课程体系支撑和适宜的教学方式,以达成培养具有处理复杂工程问题能力人才的目标。

3.1 多学科交叉师资配备

机器人技术是一门多学科交叉的科学,涉及机械工程、信息工程、自动控制、电子、计算机、物理等多个领域的知识技能。创新创业实践中还涉及经济学的相关内容,需要各个领域的专家学者和实践指导教师。目前团队9名具有博士学位的教师已覆盖上述学科,均是具有丰富教学经验和指导竞赛经验的一线教师,其中不乏指导实践操作的工程师和百度公司机器视觉方面的技术总监。多学科、校企联合的教师配备,使学生在每一个学科方面的学习都能得到专业的指导,并且能够从校外导师的产品开发中汲取丰富的实践经验。

3.2 多元化课程资源

为了解决学科门类的专业细分化、知识碎片化、实验形式化等所带来的问题,课程组各位老师针对机械、视觉、电控等跨学科之间合作方法和工程化问题进行了课程资源的开发,甄选出了10本有针对性的国内外教材和参考书;组织往届参与学习研究的学生经过多轮的实践制作了一系列的网络教程,分别针对机械、视觉和电控方面的应用,包括仪器的使用方法、机械工具的使用、硬件制作、视觉软件使用等在线课程,如PowerMill和ADAMS的基本操作视频,从零开始到STM32核心板PCB的绘制视频,以及CSDN博客上视觉组多年开发的经验分享等;同时,企业联合方大疆公司的RoboMaster机甲大师论坛和视觉教程也都可作为参考资源用于学习积累[3]。

3.3 多平台教学模式

为保证课程教学质量,提升和提高学生的学习主动性及效率,基于以上课程的建设内容,采用线上和线下混合教学方式。

(1)线上学习。线上学习分为课前预习、课后回顾两部分。课前预习由教师推送部分知识点的线上视频,学生在线观看,并进行预习评测;课后回顾要求学生回看本节线上课视频及本节课全部知识点总结文本,并进行在线答题和讨论。

(2)线下学习。线下课堂分为教师讲解、分组讨论及实践三部分。教师讲解重在表达机器人的发展前沿和基本原理的实验展示;讨论环节放在每次课(2学时)的前15~20分钟,学生可以将自己预习中无法解决的问题拿到分组讨论环节一起研究探讨;实践环节,让学生参与实验小项目,制作机械结构小作品和复现控制和图像处理的算法甚至设计程序。

线上线下组合的翻转课堂,能够充分利用课堂外的碎片时间,为学生预留了更多发现问题和思考问题的时间,从而更加有效地利用课堂上的时间进行更深层次地学习。

3.4 多维度实践场地

创新创业教育的一个突出特点是以学生个体化学习为主体,以学生的学习潜能开发为教育目的。校内外的实践平台以课程为纽带,在教师引导的基础上,突破学科壁垒,为学生的创意思维、创业孵化提供充足的技术和方向指引。

(1)校内实践场地。团队教师联合多个学院,依托吉林大学的吉甲大师梦工场、智能机器与系统新工科开放实验室、Ifram创客空间,根据课程的知识内容安排相关的实验室进行实践。上述实验室拥有高性能GPU工作站、机器人研发套件、传感器、电机、3D打印机等设备,具备机器人教学的软硬件基础条件,每年接纳100多人。

(2)校外实践场地。校外可供参观调研的有吉林大学与长春市政府合作共建的中关村雨林空间创业孵化基地和朝阳讯飞人工智能创新创业孵化基地,还有吉林大学与企业共建的万和集团、林田远达科技有限公司、尼普洛嘉恒药业包装有限公司、卓卡诺智能科技有限公司、大疆科技有限公司长春分公司、光机所芯忆科技有限公司。这些校企合作场地为学生的企业需求、市场痛点调查提供了足够的调研环境。

4 课程考核与评价

由于智能机器人的两学期课程考察内容的差异,分别为其制定了有侧重点的考核方式。

4.1 “智能机器人基础与实践”课程的考核

该课程由平时成绩和实践成绩两部分组成,各占总成绩的50%。平时成绩由线上课程观看时长、作业完成情况及小组讨论情况组成,权重比为1∶2∶2。实践成绩的评定标准通过动手操作、实验结果、实验报告评价等方式进行考核,可按照实验操作、仪器使用掌握、实验结构和实验报告四项考核内容的完成情况进行评价,权重可按照2∶1∶1∶1分配。

4.2 “互联网+智能机器创新创业实践”课程的考核

该课程主要为过程性考核,考核内容包括平时表现、实践作品和项目跟进情况。平时表现主要考察学生的学习态度及出勤率,这部分占总成绩的20%;实践作品主要以设计成果的创新性、完成度、实用性作为指标,占总成绩的60%;项目跟进要以小组形式进行主题汇报,并对作品完成时的进度记录、协同工具使用、BOM表分析、团队合作情况进行考察,占总成绩的20%。

5 课程评价与改革成效

系统化闭环的智能机器人课程体系使文、理、工、管多学科交叉合作模式走进课堂,创新创业成效明显,学生专业认同和社会责任感上升。在教学过程中,组织了有兴趣参与比赛的同学参加机器人等相关竞赛,围绕相关内容和方向组建了学生团队,开展相关活动,如参加了“互联网+”“创青春”等创新创业比赛。近三年参与课程的学生参加创新创业训练或学科竞赛的比例达到85%,在校生调研的企业近百家,参与企业关键技术研究6项,开发新产品10余项,锻炼了学生精益求精、持之以恒的意志品质。自2016年起,积累了720°虚拟现实合成设备、基于机器视觉的药瓶缺陷检测系统、安防机器人、自动巡逻机器人等学生自制的优秀作品。

课程实施教学后,学生、同行专家和社会企业都对其进行了追踪评价,对教学效果都给予了认可。其中,在校生和毕业生跟踪反馈的满意率均达到95%以上。华中科技大学、哈工大等同行教师也认为该课程的内容科学、组织严密、教学效果良好。吉林大学为大疆科技、百度、华为等30多家用人单位输送了人才,企业反馈学生创新能力强,有社会责任担当。新华网、头条等多家媒体报道了创新创业实践教学成果。长春工业大学、长春理工大学派教师参观学习了该课程模式。

6 结语

智能机器人课程以创新创业教育模式开展教学,以闭环体系设计课程内容,以落实立德树人为根本目标,将文理工管多学科交叉及产品技术孵化、生产经营管理融入课程内容,通过校企合作模式,建立起问题导向、学生自主研究、课内外结合、学校与社会协同等全过程实践教学模式,全面培养学生的工程和创新实践能力和社会服务意识。