被误读的宋代陆上丝绸之路

2021-04-28杨蕤

梳理陆上丝绸之路发展演变的历史,不难发现,汉唐时期是人们重点关注的领域,也产出了十分丰硕的成果。这不仅因为汉唐是丝路史上的兴盛和巅峰时期,而且留下大量的历史记录、出土文献以及文物考古资料,学术界借此基本廓清了这一时段中西交流的概况和面貌,甚至可以说,丝绸之路业已成为汉唐时期一个重要文化符号。唐末五代之后,陆上丝绸之路的发展呈现出衰落之态,尤其有宋一代,如何经营、维系陆上丝绸之路,陆上丝绸之路呈现出什么样的状态,不被学术界所关注,甚至成为丝绸之路研究中一个被遗忘的角落。按照早期学界的研究,唐末之后陆上丝绸之路基本上处于断绝状态,而引发这一现象的主要原因是西夏控扼丝路要道,阻滞中西交通。这一观点流播广远,甚至出现在今人的一些著述和教科书中,这实际上是对宋代陆上丝绸之路的一种误读。当然,这样的结论也有其客观原因,就是宋代陆上丝绸之路的文献材料比及汉唐时期要单薄得多,学人们所能获取的资讯极为有限,因此一时难以解开历史的真实面貌。近十余年来,随着俄藏黑水城文献以及相关考古资料的刊布,宋代陆上丝绸之路的研究基本摆脱了“雾里看花”的状态,其发展变化的脉络也逐渐清晰起来。

宋代以降,继续着朝贡贸易这种传统的丝路贸易方式。根据许序雅先生统计,有唐一代,中亚诸胡曾向唐朝朝贡达134次(许序雅:《唐代丝绸之路与中亚历史地理研究》,西北大学出版社,2000年)。在分裂割据的五代时期,朝贡贸易的使臣仍然不绝于丝路之上。其中向中原朝贡最多的是甘州回鹘,共35次;其次是吐蕃诸部,共14次;凉州共8次;瓜、沙二周曹氏共6次;最少的于阗,共3次,西州回鹘1次(周伟洲:《五代时期的丝绸之路》,《文博》1991年第1期)。笔者根据《宋史》《续资治通鉴长编》《宋会要辑稿》等文献统计,从北宋建立到灭亡的167年间,于阗朝贡43次,回鹘(包括甘州回鹘、西州回鹘、回鹘、龟兹回鹘、沙州回鹘)朝贡89次。《宋朝事实》卷十二《仪注二》“诸蕃夷奉朝贡”条下载:“高丽国、定安、女真、日本、交趾、溪洞诸蛮、南丹州、抚水州、西南蕃、邛部州蛮、黎州山前山后蛮、雅州蛮、风琶蛮、占城、三佛齐、婆、勃泥、注辇、蒲端、丹流眉、天竺、大食、于阗、龟兹、高昌、回鹘、吐蕃、党项、西凉府、沙州、达靼、勒斯赍、董戬、层檀、勿巡、伊州、宾同陇、甘州、西州、大食罗离慈、大食俞卢和地、大理国、西天大食国。”众多的朝贡者中就包括从陆上丝绸之路而来的诸蕃,如于阗、龟兹、高昌、回鹘、吐蕃、党项、西凉府、沙州、达靼、伊州、甘州、西州等。这里特别需要指出的是,文献载有大食从陆路朝贡的记录:“绍圣三年七月十五日,熙河兰岷路经略安抚司又言,大食国进奉般次迷令马斤等赍到表章缘近奉旨,于阗国已发般次未到熙州者表章进奉物,令本司于熙州军资库寄纳,今者大食国乞赴阙进贡合取朝廷指挥,诏依于阗已降指挥。”(《宋会要辑稿》蕃夷七之四二)唐宋时期大食的含义有很大差异,这里的大食何指?尚有不同理解和看法,有萨曼王朝说、喀喇汗王朝说、伊朗民族说等。宋代中国内陆呈现出群雄争霸的同时,西亚阿拉伯帝国也四分五裂,地缘政治同样纷繁复杂,一些大食人从陆路到达中原,但也有从海路而来的大食人:“淳化三年三月十日,大食国舶主蒲布密以方物来贡。”(《宋会要辑稿》蕃夷七之一三)因此,面对北宋时期中亚、西亚支离破碎的政治局面,大食亦可细分为不同的政治集团,只是在宋代的文献中有时候标识出具体的大食所指,但在多数情况下一概笼统地记录为“大食”。这一推断亦可得到《宋史·大食传》中一段话的佐证:“其国部属各异名,故有勿巡,有婆离,有俞卢和地,有麻罗跋等国,然皆冠以大食。”上文中从陆路而来的大食极有可能就是喀喇汗王朝,原因是喀喇汗王朝大约于1006年击灭了于阗李氏王朝,此后与宋朝保持着频繁的接触,汉文史料中则多以“于阗黑汗王”的名称出现,又称“新复州于阗”,在丝绸之路上颇为活跃,往往一年朝贡有四五次,有时一月就有两次。大中祥符二年(1009年),于阗黑汗王使臣向宋廷讲:“昔时道路尝有剽掠,今自瓜、沙抵于于阗,道路清谧,行旅如流。”(《宋史·于阗传》)宋朝熙宁开边以后,于阗进入中原的道路畅通无阻,便掀起了一个朝贡贸易的小高潮:“熙宁以来,远不逾一二岁,近则岁再至。”(《宋史·于阗传》)在这一背景下,喀喇汗王朝入贡宋朝也是情理之中的事情。西域及中亚诸蕃入贡中原成为宋代陆上丝绸之路得以维系的一个重要表征。

宋代诸蕃朝贡的规模,从十幾人到几百人大小不等。例如,景德元年(1004年),“九月,甘州(回鹘)夜落纥遣进奉大使……等二百九十人来贡”(《宋会要辑稿》蕃夷四之三)。200人以上当属大规模的使团了,在文献中较为少见。还有近九百人的使团:“熙宁五年二月二日,西南龙蕃、罗蕃、方蕃、石蕃八百九十人入贡,诏以道路遥远,往复甚劳,如愿于讼边纳所进物更不须赴阙,即以回赐物与朝见所赐并讼路馆券与之。”(《宋会要辑稿》蕃夷七之三二)近九百人的使团规模,确实少见,更多的则是百人以下的使团。元丰以后,于阗等频繁入贡,宋朝不得不对朝贡使团人数进行限制:“元丰二年,诏熙河路经略使指挥,熙州自今于阗过入贡,唯赏国王表及方物,听赴阙,毋过五十人,驴马头口准此,余勿解发。”(《宋会要辑稿》蕃夷七之三五)显然,北宋认为朝贡使团保持在五十人左右是一个较为合理的规模。朝贡使团的人数太多,一则宋朝要给使团大量的赏赐;二则使团大规模的商品交易引发宋朝白银、绢帛等大量外流,对经济有一定影响。当然,考虑到陆上丝绸之路的遥远路途和艰辛程度,几个人恐怕很难维系商队的安全以及日常必要的补给。从文献所提供的信息看,朝贡使团最少的人数亦在十人以上。

朝贡商品或者丝路贸易交易商品也是观察宋代陆上丝绸之路的一个重要窗口,其规模往往与朝贡使团的人数有直接关系,因为在古代主要依靠畜力运输的条件下,一个商队成员所能管理的畜力数量极其有限。《宋会要辑稿》蕃夷四之一载:“乾德二年正月,遣使赵党誓等四十七人来贡,玉百团、牛尾一株、牛尾六十株、貂鼠皮百一十张、玉珠子五百三十五颗、碎玉百二十五段,玉蹀躞子百一十事、马六十五,驼十九。”这段史料可以帮助我们直观认识宋代丝路朝贡使团或者商队的规模,除了“玉百团”,玉珠子、碎玉之属均是一些小件物品。此外还应该考虑到商队成员的日常补给,如粮食、饮用水、备寒的衣物等,以“马六十五,驼十九”的畜力来计。当然,仔细斟酌这些丝路流通商品,多为一些体积较小、重量轻、不易破碎的物件,回赐或者回流的物品也多为丝绸、金银、茶叶之属,以企“轻装上路”,便于管理。

在宋代所有的陆上丝绸之路商品中,以乳香的数量最为庞大。“元丰三年十月九日,熙州奏于阗国进奉般次至南川寨,称有乳香杂物等十万余斤,以有违朝至,未敢解发。诏乳香并约回。”(《宋会要辑稿》蕃夷七之三六)1975年在湖南湘潭宋代遗址中出土的嘉钓铜则自记重100斤,为今64公斤。由此可知宋代的一斤相当于今天的1.28斤,十万余斤乳香相当于今天近13万斤的重量,即为65吨的规模。从这些记载不难看出宋代通过陆上丝绸之路输入的商品数量和规模十分可观。

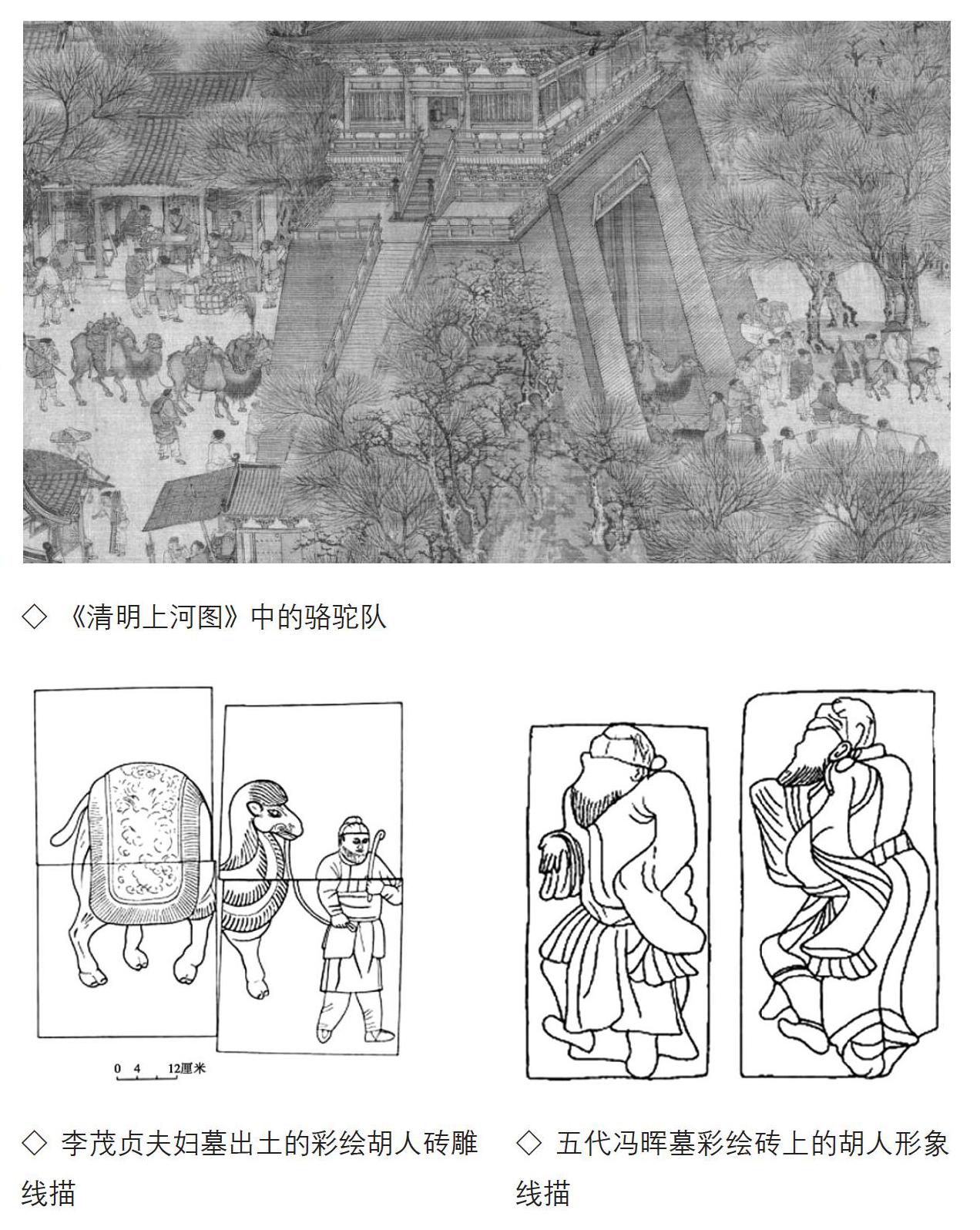

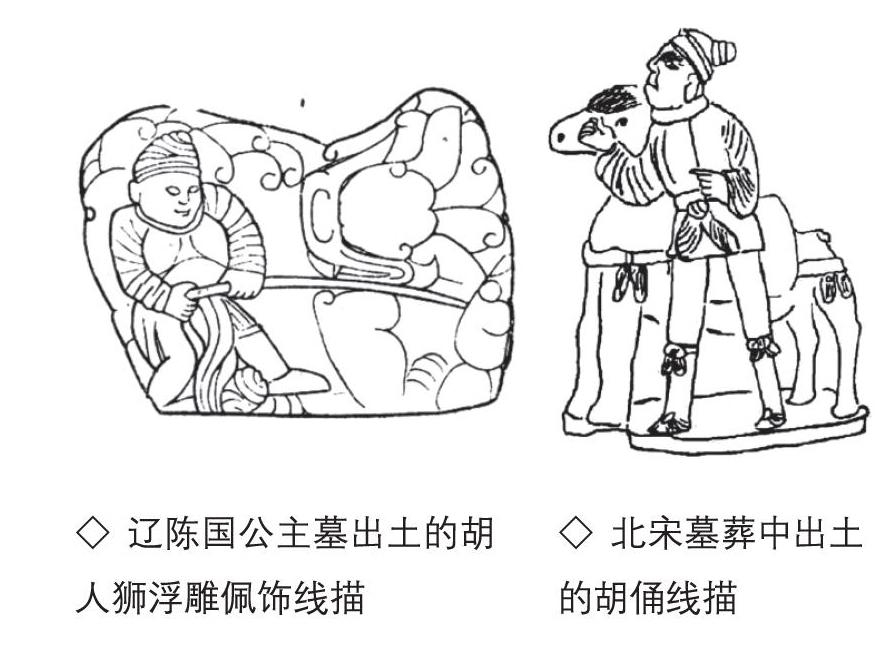

宋代陆上丝路商旅所使用的畜力应为骆驼,虽然在吐鲁番等地的石窟壁画上出现过马匹、骆驼、毛驴、黄牛负重前行的场景(莫尼克·玛雅尔著,耿译:《古代高昌王国的物质文明史》,中华书局,1995年),在回鹘文书中也有用毛驴运输的信息(李经纬:《吐鲁番回鹘文社会经济文书研究》,新疆人民出版社,1996年),但在西北干旱和半干旱地区作长距离运输恐怕主要要靠骆驼来完成,而毛驴、黄牛应适于短距离的运输。荣新江先生曾指出,《清明上河图》中穿越门洞的驼队给予我们强烈的异域景象,从文化属性上判断牵驼人应是这里唯一的胡人(荣新江:《〈清明上河图〉为何千汉一胡》,载《纪念邓广铭教授100周年诞辰国际宋史学术研讨会论文集》,中华书局,2008年)。无独有偶,考古工作者在陕西省宝鸡市凌源村对五代李茂贞夫妇墓进行发掘时,发现了两幅彩绘砖雕胡人牵驼图。胡人高鼻、深目,蓄络腮胡须,手牵骆驼缰绳。骆驼神态恭顺,身上披圆角方形毯子,初步推断这些胡人可能就是当时活跃在丝绸之路上的回鹘商人(宝鸡市考古研究所:《五代李茂贞夫妇墓》,科学出版社,2008年)。虽然《清明上河图》的驼队来自西域这一观点引来学界的不少质疑,但宋代西域诸蕃利用骆驼朝贡中原恐是不争的事实。

当然,单从人员流动的角度还不能完全判定是否具有丝路贸易的性质,因为朝贡本身具有很强的政治属性,因此还需要考察使团朝贡的物品。爱德华·谢弗在《撒马尔罕的金桃——唐朝的舶来品研究》一书中详细梳理了唐代由丝路而入的舶来品,整理出人、家畜、野兽、飞禽、植物、木材、食物、香料、药品、纺织品、颜料、矿石、金属制品、世俗器物、书籍等大类,涉及170多个物类。笔者也曾详细对比过唐宋时期丝路外来物品的差异(杨蕤:《回鹘时代:10-13世纪陆上丝绸之路贸易研究》,中国社会科学出版社,2015年),发现诸蕃向宋朝的朝贡品基本上涉及了上述十余个大类,但在具体物类上则要比唐代单薄得多,可以具体归纳为四大类别:一是药品及香料,如乳香、木香、安息香、鸡舌香、龙脑、梧桐律、牛黄、琥珀、腽肭脐、硇砂等;二是动物及相关产品,如马匹、骆驼、大尾羊、狮子、貂鼠、羊、牦牛尾、羚羊角、白鹘、野马皮等;三是纺织品,如花蕊布、白、火浣布、波斯锦、胡锦、诸葛锦、驼褐、毡毯等;四是装饰品及其他类,如玉器、琉璃、玛瑙、镔铁、黄铜、椰枣、蔷薇水、珊瑚等。物品细类不及唐代的四分之一。可见宋代以后不再有“无数铃声遥过碛,应驮白练到安西”的丝路盛况,中西交流的确转入低谷时期。宋代进入中原的丝路商品中,既有西域及中亚地区的物产,如硇砂、梧桐律、野马皮等,也有一些地中海及红海沿岸的特产,如乳香、珊瑚、木香、安息香、腽肭脐等,是中亚、西域诸蕃转手而来,这也是宋代陆上丝绸之路延续的重要明证。

当然,丝绸之路的物流是双向的,宋代还是继承了通过陆上丝绸之路输出丝绸织品的传统,我们可以在有限的材料中寻找到一些蛛丝马迹,如宋朝给朝贡诸蕃的回赐品中,往往有紫衣、锦袍、锦彩、晕锦等丝绸织品;马哈茂德·喀什嘎里的《突厥语大词典》中尚有一些中国丝织品的记述,如“缎,绸缎。桃花石汗的绸缎多,也不能不量而裁”。法国巴黎收藏的一件宋初和田文书中明确讲到使臣从中原带回大量的丝绸:“我已把这200匹丝绸的东西从很远的地方带到夏国。至于这些二百匹丝绸,我把一百五十匹丝绸作为贡品献给王廷,五十匹丝绸给你。”(转引自黄盛璋:《和田塞语七件文书考释》,《新疆社会科学》1983年第3期)除了丝绸,茶叶和少量瓷器也应是宋代陆上丝绸之路的输出品,同时也是丝绸之路研究中关注的重要物件。因篇幅所限,兹不赘述。

以上所涉基本上是具有官方性质的交往。事实上,宋代陆上丝绸之路的民间交流在文献中亦有体现。

《宋史·回鹘传》载:“然回鹘使不常来,宣和中,间因入貢散而之陕西诸州,公为贸易,至久留不归。朝廷虑其习知边事,且往来皆经夏国,于播传非便,乃立法禁之。”这一条史料至少能揭示出两个问题:一是宋代尚有一些丝路商旅途经西夏境内抵达中原,因此要慎重对待西夏阻滞丝路交通的观点;二是朝贡使团“假公济私”,在丝路沿途进行私自交易,这也间接地证实了民间贸易或交流的存在。

当然,孤证不立,这方面还有其他方面的信息。《续资治通鉴长编》卷10记录了回鹘、于阗在灵州私自贸易,并与官方发生冲突的情况。同书卷72记载了回鹘人在东京经营高利贷的情况。由于回鹘商人交易甚广,引起了东京城内银价的波动。正是由于这些民间交易的大量存在,《蒙鞑备录》记载宋末元初时,中原内地出现了田姓的回鹘富商大贾,家私巨万,往来于山东河北之间。丝路厚利吸引着不少商旅进行民间贸易,甚至还存在走私丝路商品的情况,北宋在西北熙州、秦州等地设立“检查站”,对丝路客商的规模和商品进行限制(《宋会要辑稿》蕃夷七之三五)。

最后需要提及的是,宋代陆上丝绸之路的贸易主体发生了明显变化,唐末以后回鹘人已经完全取代了隋唐间操纵丝绸之路贸易的粟特商人,成为控制国际商贸活动的一股新兴力量。粟特商人逐渐淡出了丝绸之路的视野,其中的缘由较为复杂,此不细究。同时,我们看到宋代以后回鹘商旅在陆上丝绸之路频繁活动的场景,笔者将宋代陆上丝绸之路的总体特征归结为“回鹘时代”。首先,具有官方性质的交往或朝贡基本上以回鹘民众为主,他们几乎控制了宋代陆上丝绸之路东段的贸易;其次,从历史地理学的角度看,宋代回鹘商旅的足迹遍及中原大地和塞北草原,甚至在塞北掀起了一股东西方物质文化交流的浪潮,一些西方学者称之为丝绸之路的“第二次复兴”(Irene M.Franck,David M.Brownstone,The Silk Road:A History,Facts on File Publications,1986),一定程度上弥补了唐末以来陆上丝绸之路渐趋衰落的遗憾。

作者单位:北方民族大学