甘肃省慢性病患者健康素养水平及其影响因素分析

2021-04-28李元林王莹施岱瑜袁艳崔旭东马晶方敏高文龙

李元林,王莹,施岱瑜,袁艳,崔旭东,马晶,方敏,高文龙

兰州大学公共卫生学院流行病与卫生统计所,甘肃省 兰州 730000

慢性非传染性疾病(non-communicable diseases, NCD)是对一组起病时间长,缺乏明确的病因,一旦发病即迁延不愈的非传染性疾病的概括性总称[1],简称慢性病。2008-2016年,全球因慢性病死亡的人数从3 600万人上升到4 100万人,占全球总死亡人数的比例从63%上升到71%[2]。我国2012年居民慢性病死亡人口占总死亡人口的86.6%[3],远高于全球同期水平(68%)[4]。

慢性病“共病”是指同时患有2种或2种以上慢性病的状态[5],现已成为公共卫生领域的普遍性问题[6]。与单一病种患者相比,“共病”患者的医疗成本、死亡风险的增加和社会劳动生产力的损失,给家庭和社会带来了一系列问题[7-8]。提高居民健康素养水平是国际上公认的促进全民健康最经济的手段,对改善健康结局、提高生活质量和促进卫生服务的公平性都有现实意义[9-10]。本研究分析了甘肃省2017年慢性病患者的患病情况,比较了其“共病”与“非共病”健康素养具备率,并分析慢性病患者的健康素养具备率及其影响因素,旨在为慢性病患者的健康宣教工作提供科学依据。

1 对象和方法

1.1 对象

以甘肃省2017年健康素养监测数据库中5 416 名慢性病患者为研究对象。慢性病患者定义为调查时自报至少患有1种慢性病的居民,根据其是否患有“共病”,分为“非共病”组(患1类慢性病)和“共病”组(患2类及以上慢性病)两组。

1.2 方法

1.2.1 抽样方法 甘肃省健康素养监测采用分层多阶段随机抽样法,抽取22个城市监测点和65个农村检测点,再采用按概率比例容量抽样法[11](probability proportionate to size sampling, PPS)和Kish Grid法[12](KISH)逐级抽取调查对象,覆盖261个街道(乡镇)和522个居(村)委会。

1.2.2 调查内容 采用《全国居民健康素养监测调查问卷(2015版)》进行入户调查,问卷包括2个部分:一是健康素养的3个方面(基本知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能);二是6类健康问题(科学的健康观、传染病防治、慢性病防治、安全和急救、基本医疗与健康信息)。慢性病包括以下6类:高血压、心脏病、脑血管病(如中风、脑梗塞、脑血栓等)、糖尿病、恶性肿瘤和其他慢性病(如肠胃炎、类风湿关节炎、椎间盘突出、慢性阻塞性肺疾病等)[13]。

1.2.3 判定标准 调查问卷的题型包括判断题10题、单选题26题、多选题16题、情景题4题(3道单选题和1道多选题),共56题。其中判断题和单选题分值为1分,多选题分值为2分,满分为73分。健康素养(包括总体健康素养、3个方面、6类问题健康素养)的判定标准为:各个方面健康素养的相关条目得分达到该方面总分的80%及以上,被判定为具备该方面健康素养。健康素养具备率是指具备某方面健康素养的人数在总人数中所占的比例。

1.2.4 质量控制 本次调查严格遵守国家卫生健康委员会的调查标准和程序。调查前使用统一培训材料集中培训调查员,统一调查方法和指标解释,减小系统误差。调查完成后,调查员现场检查核实问卷内容,质控员对所有问卷进行二次核查,由各级健康教育机构组织现场督导,问卷回收后随机抽取5%的问卷进行复核,复核问卷中不合格问卷不得超过20%,否则需要重新调查。

1.2.5 统计分析 采用EpiData3.1.0软件对问卷进行双录入并进行一致性核查;采用Excel 2016进行数据整理和绘图;采用SPSS 26.0对调查对象的基本情况、慢性病患病情况及健康素养水平进行描述性分析,χ2检验和多因素Logistic回归进行统计检验,检验水准为α=0.05。

2 结果

2.1 慢性病患者的基本情况

共监测慢性病患者5 416例,其中男性2718人(50.18%),女性2 698人(49.82%),男女性别比为1.0074 ∶1,平均年龄为(52.61±11.31)岁;地区分布以农村为主,占总监测人数的73.78%(3 996/5 416),绝大部分监测对象的年龄45~69岁之间,占80.69%(4 370/5 416),文化程度以初中及以下为主,占83.44%(4 519/5 416),职业以农民为主,占73.95%(4 005/5 416)。慢性病患者包括“非共病”患者4 725人(87.24%)和“共病”患者691人(12.76%),慢性病患者的人口学特征见表1。

表1 慢性病患者的基本情况

2.2 不同“共病”类型的慢性病构成情况

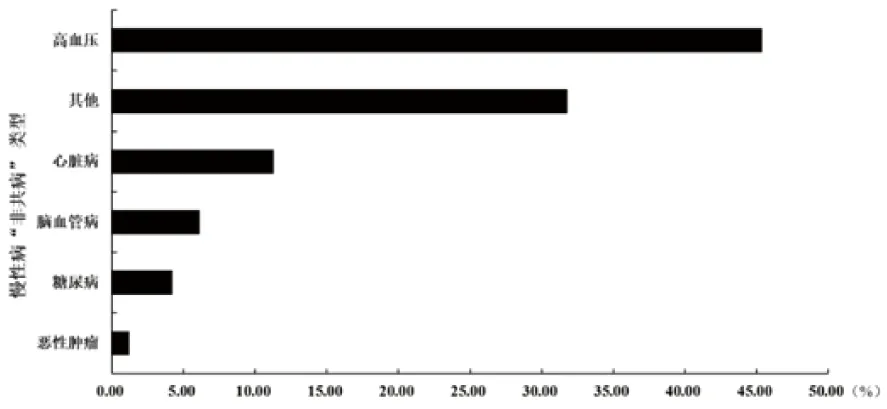

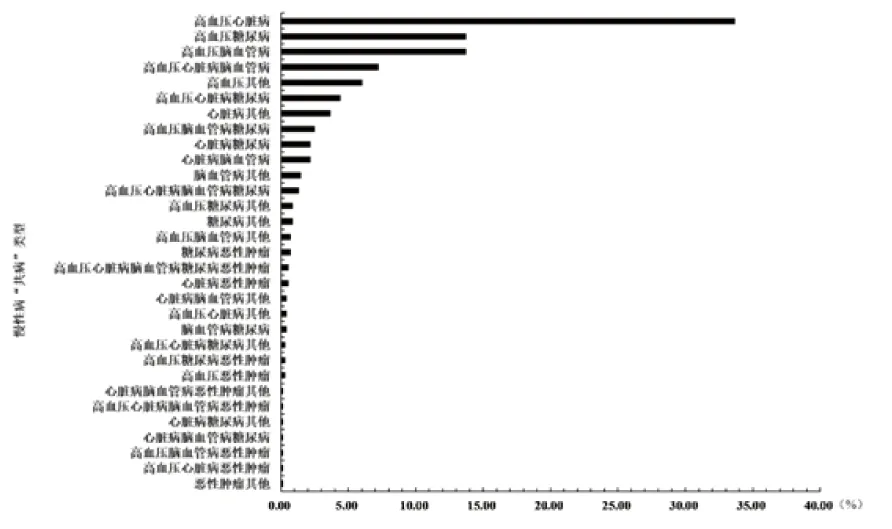

“非共病”患者中高血压患者最多,占45.52%(2 151/4 725),恶性肿瘤患者最少,占1.22%(58/4 725),见图1;“共病”患者中慢性病排前3位的疾病组合及其构成比分别是:“高血压+心脏病”41.77%(228/691)、“高血压+糖尿病”13.60%(94/691)和“高血压+脑血管”13.46%(93/691),见图2。

图1 慢性病“非共病”患者的疾病构成情况(%)

图2 慢性病“共病”患者的疾病组合情况(%)

2.3 慢性病患者健康素养状况

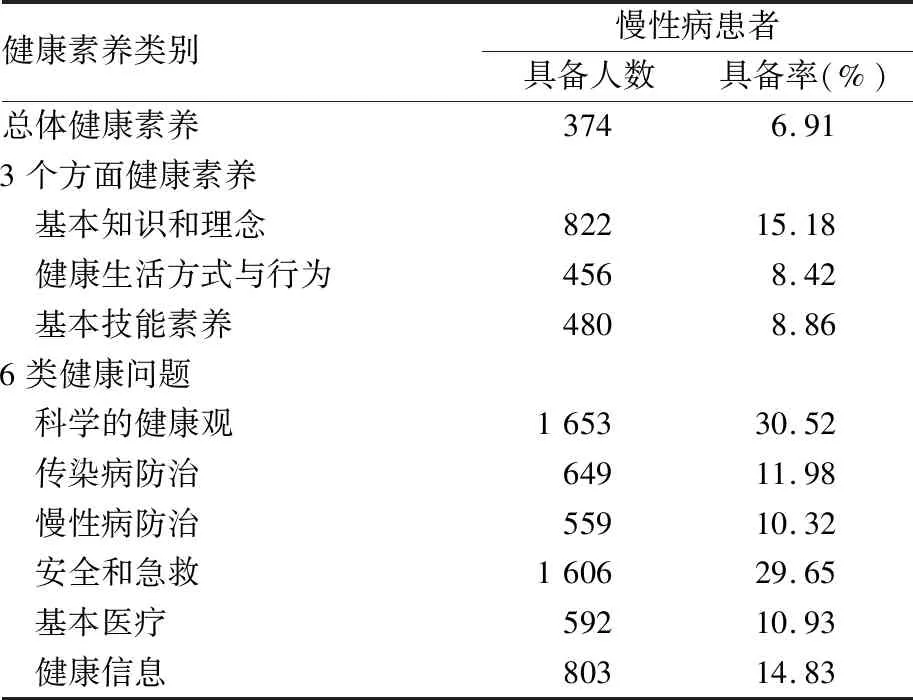

2.3.1 慢性病患者的健康素养具备率 5 416名慢性病患者的总体健康素养具备率分别为6.91%。3个方面健康素养中,基本知识和理念素养具备率最高为15.18%,健康生活方式与行为素养具备率最低为8.42%;6类健康问题中,科学的健康观素养具备率最高为30.52%,慢性病防治素养具备率最低仅为10.32%,见表2。

表2 慢性病患者的健康素养具备率

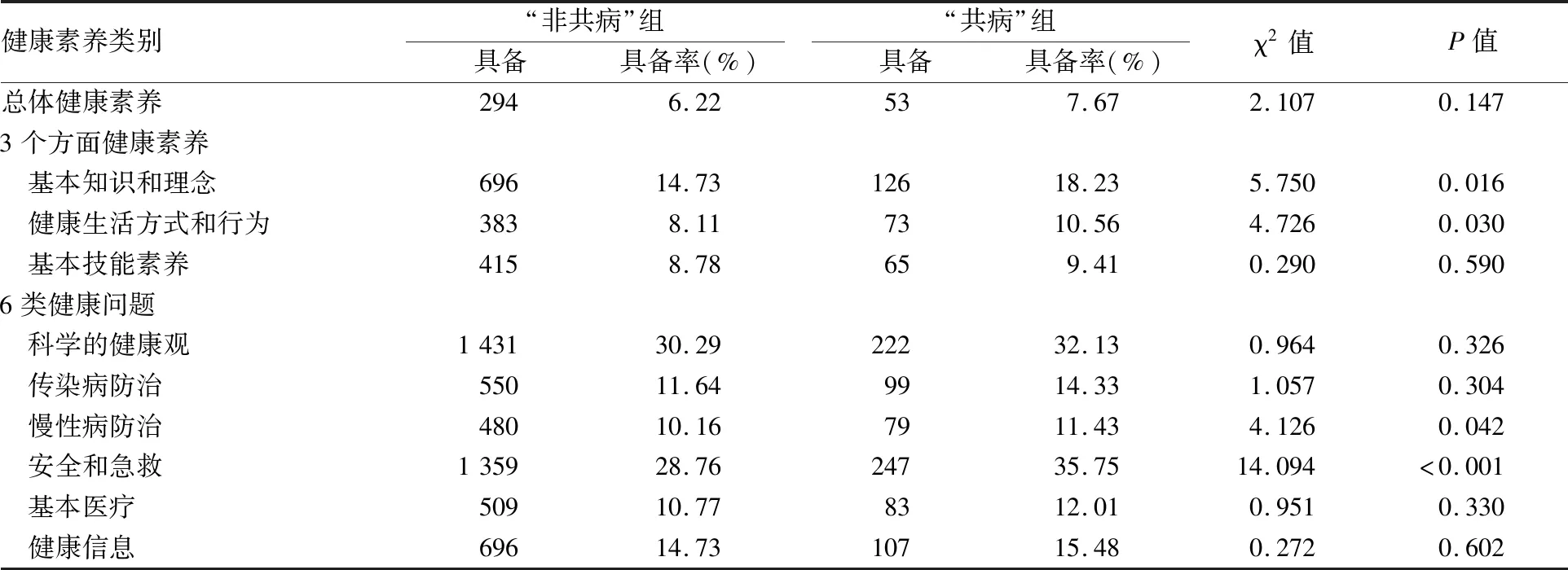

2.3.2 不同“共病”类型的慢性病患者健康素养具备率的比较 “非共病”患者总体健康素养具备率为6.22%,科学健康观素养具备率最高30.29%,健康生活方式与行为素养具备率最低8.11%。“共病”患者总体健康素养具备率7.67%,科学健康观素养具备率最高为32.13%,基本技能素养具备率最低为9.41%。χ2检验结果显示,“共病”与“非共病”患者的基本知识和理念、健康生活方式与行为、慢性病防治和安全与急救素养具备率有差异(P<0.05),“共病”患者的基本知识和理念素养、健康生活方式与行为素养、慢性病防治和安全与急救素养具备率均高于“非共病”患者,见表3。

表3 不同“共病”类型的慢性病患者健康素养具备率

2.4 不同“共病”类型的慢性病患者健康素养的单因素分析

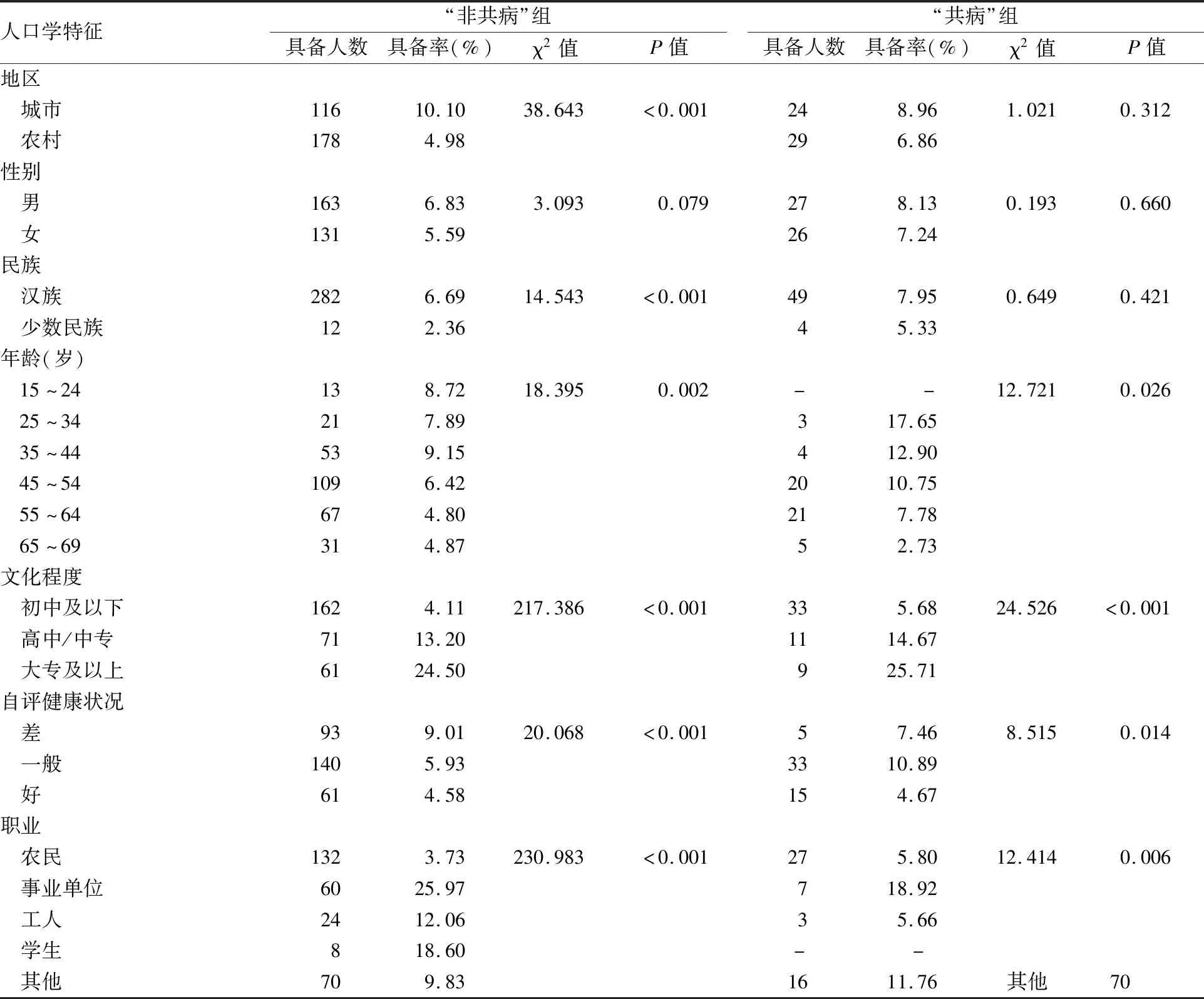

结果显示,“非共病”患者在不同地区、民族、年龄、文化程度、自评健康状况和职业间的健康素养具备率差异显著(P<0.05),35~44岁患者健康素养最高;城市患者的健康素养具备率高于农村患者(χ2=38.643,P<0.001);随着文化程度的提高,健康素养具备率升高(趋势卡方检验:χ2=7.129,P=0.008),从职业分布看,事业单位人员的健康素养具备率最高,而农民具备率最低;自评健康状况差的健康素养具备率较高(χ2=20.068,P<0.001)。“共病”患者在不同年龄、文化程度、不同职业和自评健康状况间的健康素养具备率的差异显著(P<0.05),25~34岁患者健康素养最高;随着文化程度的提高,“共病”患者健康素养具备率升高(趋势卡方检验:χ2=216.620,P<0.001),职业和自评健康状况的具备率与“共病”患者结果一致,见表4。

表4 不同特征的“共病”和“非共病”慢性病患者的健康素养具备率

2.5 慢性病患者健康素养的多因素Logistic回归分析

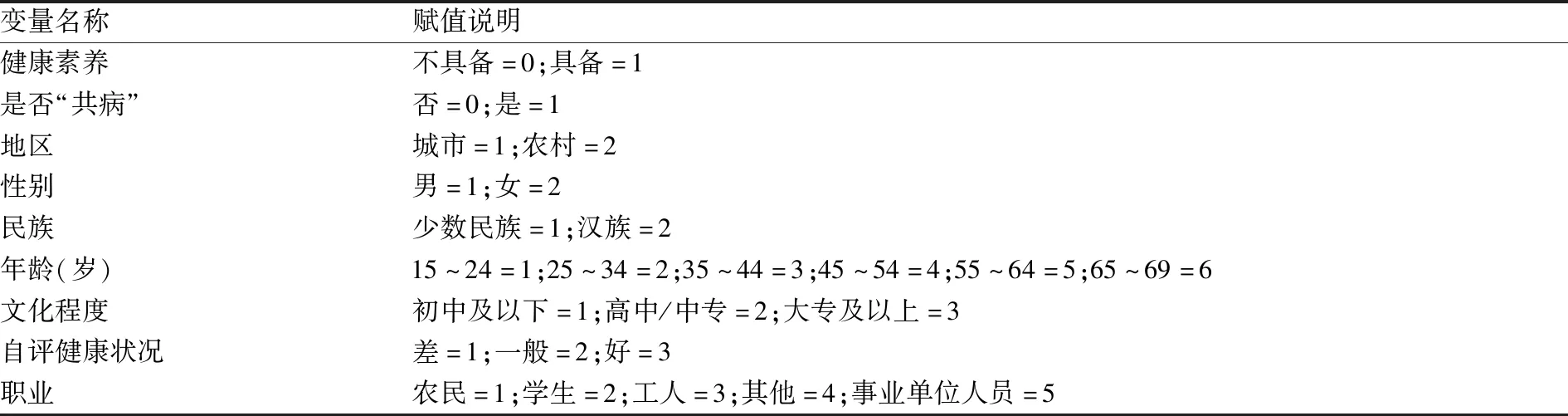

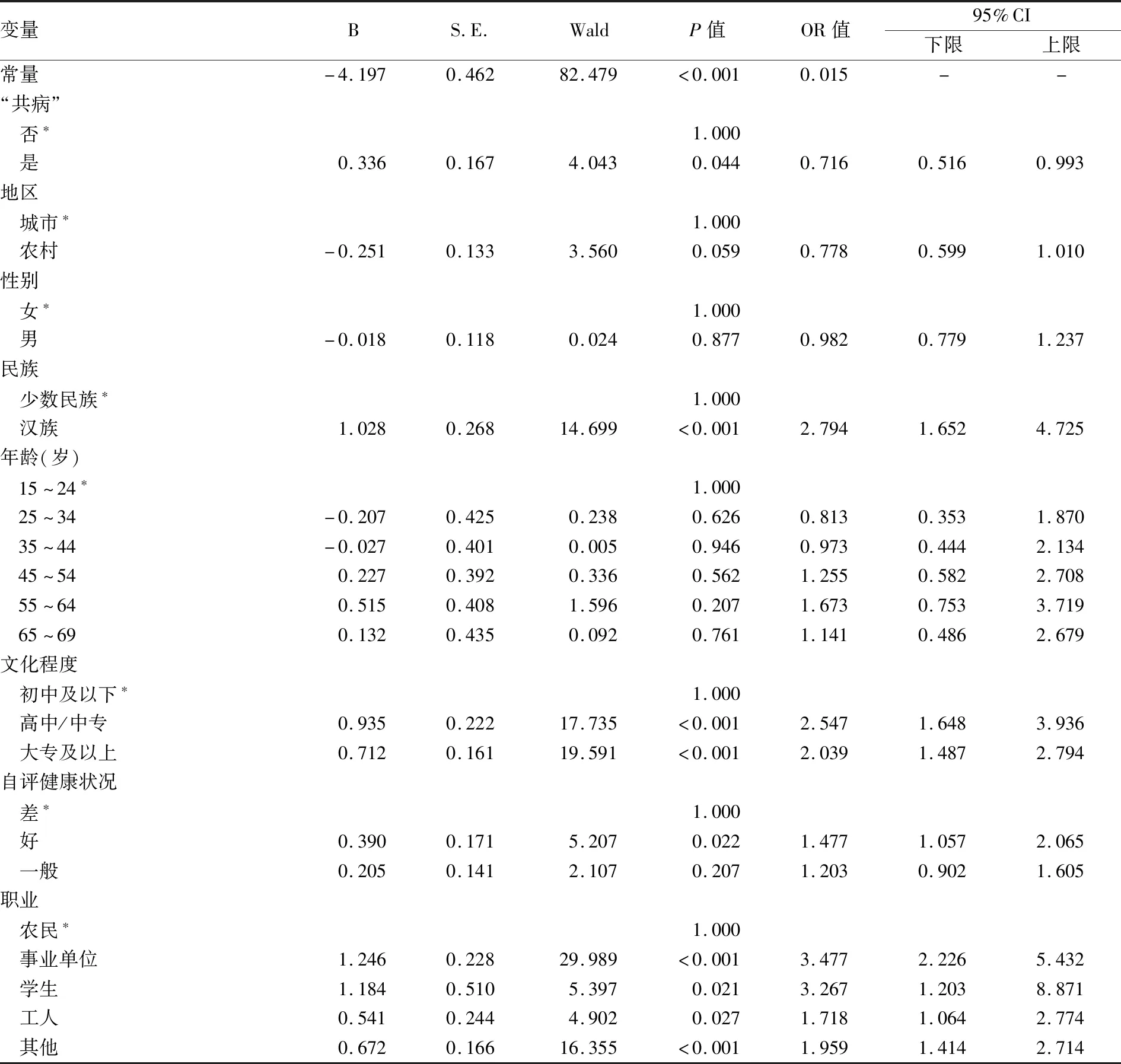

以是否具备健康素养为因变量,以是否“共病”、地区、性别、民族、年龄、文化程度、职业和自评健康状况为自变量(赋值见表5),进行多因素Logistic回归分析结果显示:是否“共病”、民族、文化程度、自评健康状况和职业是影响慢性病患者健康素养的重要因素。在所有慢性病患者中,“共病”患者的健康素养具备率低于“非共病”患者(OR=0.716,95%CI:0.516~0.993);汉族患者的健康素养具备率高于少数民族患者(OR=2.794,95%CI:1.652~4.725);与初中及以下文化程度患者相比,高中/中专和大专及以上患者的健康素养较高(OR=2.547,95%CI:1.648~3.936;OR=2.039,95%CI:1.478~2.794);自评健康状况好的患者的健康素养具备率高于差的患者(OR=1.477,95%CI:1.057~2.065);与农民相比,事业单位、学生、工人和其他职业的健康素养具备率均较高(P<0.05),见表6。

表5 主要变量及赋值

表6 慢性病患者健康素养的Logistic回归分析

3 讨论

本研究显示,2017年甘肃省15~69岁慢性病患者的总体健康素养具备率为6.91%,低于同期甘肃省(8.89%)[14]和全国(14.18%)[15]患者总体健康素养具备率,表明慢性病患者的健康素养具备率亟待提高。本调查慢性病患者中农村患者占73.78%,且83.44%的调查对象是初中及以下文化程度,由于农村地区医疗资源配置不足,医疗服务的可及性差,接受专业医疗机会有限;且农村地区村落布局零散,人口密度小,交通落后,导致健康教育工作开展难度较大;同时,低学历人群的健康意识差,不良生活习惯多等原因,导致健康宣教成本较高[16];在3个方面健康素养中,甘肃省慢性病患者的基本知识和理念素养最高,而健康生活方式与行为素养最低,这与重庆市贫困地区慢性病患者调查结果略有不同[17],提示甘肃省健康宣教工作要完善居民慢性病防治的宣教内容,要深入慢性病患者群体,注重引导居民,特别是农村慢性病人群将健康知识和理念外化为具体的健康生活方式与行为,通过生活方式和行为的改变来延缓慢性病的进展与恶化,进而提高生活质量[18]。

多因素Logistic回归分析显示,慢性病患者健康素养具备率的影响因素包括:是否“共病”、民族、文化程度、自评健康状况和职业。“共病”患者的健康素养具备率低于“非共病”患者,提示需要通过对健康教育,培养慢性“共病”患者的疾病管理理念,将被动接受治疗转变为主动参与,从而提高其健康素养具备率[19];少数民族的健康素养具备率较低,与杨媛媛等人研究结果一致[20],可能与当地少数民族居民的高文盲率以及经济和社会文化发展相对滞后有关。文化程度较高的患者健康素养具备率较高,这与林燕等人研究结果一致[21],研究对象的文化程度越高,获得健康知识理念的意愿和主动性越强,自我约束能力越好,健康素养具备率越高。与农民相比,事业单位人员、工人等职业患者的健康素养具备率较高,与这部分人群的文化程度较高,经济状况较好,追求更高质量的生活有关。

利益冲突无