新媒体时代新闻反转与舆情反转的关系机制研究

——基于三例反转新闻进行的研究

2021-04-27刘语潇杨丽萍

文/刘语潇 杨丽萍

移动互联网兴起,“即时”和“参与”成为信息传播的重要属性,提高了传播的不可控性和舆论场的复杂性。组织化、单向性、半封闭化的新闻生产结构,转变为用户参与式的信息生产,传统媒体的断言式的话语权力走向消解,公众的“拇指话语权”增强,舆情反转事件频发。2017年四川凉山的“格斗孤儿”事件,2019年淘宝店家“果小云”被网红“薅羊毛”事件,2020年“援鄂护士未获优待”事件等等,皆在新闻媒体报道的同时,发生了不同程度的舆情反转现象。

根据控制论的原理,熵增是社会系统的破坏性力量。社会系统稳定有序地运行,需要降低熵值。其中,信息熵的控制与新闻媒体具有密切联系。基于此,本文探讨的核心问题是:新闻媒体的报道对舆情的“触发时刻”和“触发扳机”有何影响?新闻反转与舆情反转的关系机制如何?后真相时代下,新闻反转愈发常态化,作为舆论引导者的新闻媒体该如何行动来降低社会的信息熵?

一、研究缘起

(一)新闻反转的双重研究视角

目前,关于新闻反转的定义,有两个研究视角:

其一,认识论视角下的事实反转,这是从新闻生产的角度而言。笔者统计了2016—2020年初的42起新闻反转案例,从统计数据来看,首发信息的错误呈现、事实片面呈现都可能造成新闻反转。例如,2017年山东本地媒体报道了一则“14岁神童签约麻省理工”的新闻。在公众的质疑中,莱阳市教育局出面澄清,称该新闻为失实报道。2019年,“女子网购18件衣服旅拍后退货”事件中,网店老板只公布了局部事实,当该网购女子出面发声后,新闻故事的戏剧性减弱,舆情的极端倾向发生改变。

其二,价值论视角下的舆论反转①,这是从传播效果的角度而言。网友意见、态度、情感倾向,可能发生伴随性的转变,甚至舆论拉锯战。例如,2017年四川凉山的“格斗孤儿”事件,刚开始舆论批评俱乐部组织未成年人参加商业比赛,对其进行残酷训练而后牟利。但当孩子们被送往公立学校接受义务教育后,又有自媒体发声,认为“圣母”网友们堵死了格斗孤儿唯一的生路。

(二)新闻反转的线性演化模式

新闻反转的发生机制可分解为两个环节:首发环节和反转环节。首发环节中,即反转的新闻的产生机制中,信息控制是主要矛盾,包括媒体专业新闻生产的真实性原则和平衡性原则,社会信息管理系统的运行等;反转环节中,即新闻的反转机制中,舆情推进则是问题的主要面向,新闻媒体的作用不可忽视。

目前,案例研究多将新闻反转视为线性的发展模式。舆情事件发生后,媒体或自媒体发声,初始舆论形成。在舆情发酵期间,新的事实要素出现,公众的认知和态度出现转向,舆情出现一次或多次反转。线性的发展模式将新闻反转视为舆情反转的“触发扳机”,两者间的直接影响关系是否成立,笔者将通过情感分析法进一步研究。

二、研究设计

反转是一个逼近或澄清真相的动态过程,有学者认为舆情反转存在两个关键节点:“触发时刻”和“触发扳机”,即舆情反转一定发生于某个时机、某种相应条件下。②本文将新闻反转看作“触发扳机”,以情感值作为舆情的量化标准,以此研究新闻反转与舆情之间关系。笔者选取了2020年1—5月发生的三起新闻反转典型案例,分别是“双黄连口服液可抑制新冠肺炎病毒”“鲍毓明案”以及“93年包租婆拥有四百栋楼”进行分析。为了更好地回答这一问题,本文选择新浪微博作为资料收集平台,采用了基于Python语言编写的爬虫应用框架Scrapy,对#双黄连口服液可预防新冠肺炎病毒#、#鲍毓明#案以及#93年包租婆拥有四百栋楼#这三个微博话题中“综合”“热门”“实时”三个栏目下的微博文本内容及相关信息进行爬取,在清除重复数据以及与话题无关的数据后,接入百度智能云情感分析API,着重对微博文本进行情感分析,置信度为0.88。情感赋值的范围在(0~1)之间,分值越大,预测结果为积极的概率越大,反之则消极。(0~0.5)被认定为具有消极情感倾向,(0.5~1)被认定为具有积极情感倾向。获得每一个微博文本的情感分值之后,笔者将其整合并通过可视化的形式呈现。

本文提出以下问题,并通过三个假设从不同层面探究新闻反转与舆情反转之间的关系。

Q1:新闻反转是否助推舆情反转。

H1:新闻反转推动舆情反转。

H2:新闻具有争议时,舆情倒推新闻反转。

H3:社会重大伦理问题前,新闻反转推动舆情反转。

三、基于三例反转新闻典型案例的情感分析研究

(一)H1:新闻反转推动舆情反转

针对第一个假设,本文选疫情期间在微博场域中引发大量舆论讨论的#双黄连口服液可预防新冠肺炎病毒#话题进行分析。1月31日晚22:46分,@新华视点发布微博称中成药双黄连口服液可抑制新型冠状病毒,随后双黄连口服液遭到哄抢。一小时后,@丁香医生首次发布微博称此消息不实,2月1日“丁香医生”微信公众号发布辟谣文章。随后,主流媒体@人民日报也特别发文称抑制不等于预防和治疗。

图1“双黄连口服液”的搜索趋势统计图

根据百度指数“双黄连口服液”的搜索趋势统计图(见图1),可以发现1月31日出现了搜索小高峰,2月1日搜索量达到顶峰,随后出现断崖式下降,2月15日落至谷底。这与媒体发布新闻以及辟谣的时间基本吻合。本文在此时间基础上,爬取了1月31日—2月15日关于双黄连口服液的微博,共计780条,清洗后剩余微博文本724条。

图2 #双黄连口服液可抑制新冠肺炎疫情#1月31日被首次辟谣前微博文本情感值统计图

图3 #双黄连口服液可抑制新冠肺炎疫情#1月31日被首次辟谣后微博文本情感值统计图

图2所示,在@丁香医生第一次进行辟谣前,“双黄连口服可抑制新冠肺炎病毒”相关微博文本情感值分布积极大于消极。主流媒体因其天然的权威性在一定程度上增加了微博文本的可信度,@人民日报、@中国妇女报、@中国新闻周刊、@中国青年网以及各省市级主流媒体纷纷进行转发,虽然有部分微博网友在该新闻发出后就意识到此说法不科学,如微博达人@一位想透露姓名但没人问的名宿发布微博“又要开始疯狂抢双黄连了,没病喝这个干嘛?没有预防效果的!被感染了去医院治,有这个也不能待在家里自救!”,但在各大媒体营造的舆论环境中,舆情仍然偏向积极层面。如图3所示,在@丁香医生第一次进行辟谣后,此话题中的微博情感值变化幅度较大,消极情绪的比例由48%上升到了75%,积极情感的比例则由52%下降到了25%。

图4 #双黄连口服液可抑制新冠肺炎疫情#2月1日—2月15日微博文本情感值统计图

2月1日丁香医生对该事件再次辟谣,新华社、人民日报等主流媒体也纷纷发表微博自我辟谣,一天之内新闻事实出现了剧烈反转,事件热度也达到顶峰。如图4所示,2月1日微博文本情感均值仍旧小于0.5,消极舆情在舆论场中处于主要地位。

该事件中,舆情反转与新闻反转的节点高度拟合,且新闻反转发生于舆情反转之前。新闻初发布时,大量主流媒体对该话题的内容进行转发,通过微博渠道迅速传递给行动者,主流媒体舆论场中的积极情绪向下滴入至微博民间舆论场中,舆情分布呈现积极情绪大于消极情绪的状态。一小时后,权威健康媒体@丁香医生进行辟谣促使新闻出现反转,并在2月1日集中体现。新闻反转带动了舆情的反转,微博文本中的消极情绪占据主流。随着时间流逝,行动者的关注点出现偏移,对该话题的关注度下降,情感值出现了缓慢的回升。总体而言,新闻反转推动了舆情反转,H1成立。

(二)H2:新闻具有争议时,舆情倒推新闻反转

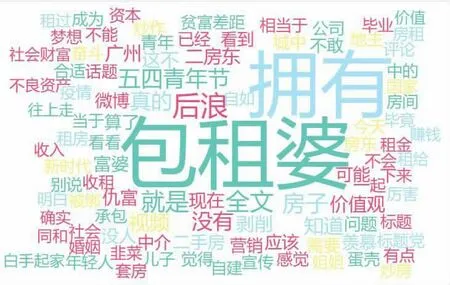

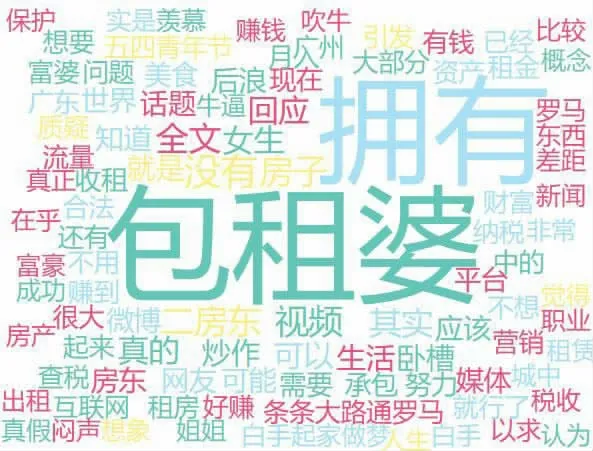

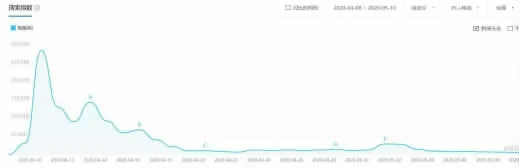

针对第二个假设,本文选择了微博热搜话题#93年包租婆拥有四百栋楼#为例进行分析。5月3日,vlog博主张特价发布了一则vlog视频《特价的职业体验vlog|#93年包租婆拥有400栋楼#?总价值天文数字?》,单条微博转发量达119万。百度指数显示以“包租婆”为关键词的搜索热度在5月3日开始提升,5日到达顶峰,5月6日回落至原始水平。

图5“包租婆”的搜索趋势统计图

本文对微博话题#93年包租婆拥有400栋楼#5月3日至5月6日的微博文本进行爬取,对数据清洗后的468条微博文本情感值进行分析。如图5所示,博主张特价5月3日晚发布的微博文本为:“特价的职业体验vlog|#93年包租婆拥有400栋楼#?总价值天文数字?这次让我带你云体验包租婆的一天,感受一下什么叫真正的‘躺着赚钱’,或许这就是世界上#最令人羡慕的职业#了吧!!”文本情感呈现积极倾向。该话题具备“买房”与“年龄”这两点直戳社会痛点、具有高度争议性的母题导致该事件迅速发酵,成为微博上的“奇观事件”。

图6 #93年女生拥有400栋楼#5月3日—5月6日微博文本情感值统计图

5月4日,该话题微博文本的情感均值为0.5,正面情绪与负面情绪相当,但加V用户与普通用户舆情倾向并不一致,呈现出“加V用户积极转发、普通用户消极评论”的状态。加V用户是通过新浪官方微博认证(包括个人认证和机构认证)的微博用户,这类用户中有大量的社会名人、知名机构或企业等,在社会中享有较高知名度与认可度。③169条加V用户发布的微博中,有112条持积极的情感倾向。它们为了达到利用热点话题提升自己的微博关注度的目的,成为积极转发原微博的主力军,倾向于使用转发原博的形式,保持了与原博一致的形式和文本情感。普通用户将微博视为在舆论场中了解信息与发表观点的渠道,主要目的是表达自己对某一事件的看法与感受。普通用户基于自身实践,面对“年龄”与“买房”的母题,更倾向于质疑事件的真实性,在自我反思的同时也表达着个体的无奈,微博文本呈现负面情绪。@我是一台睡觉机器发布微博“在五四青年节给诸位青年当头一棒”,@豪墨轩主发布微博“想骂又不敢,怕别人说我仇富。但是青年节把这个顶上热搜,到底要传达什么价值观?”都从侧面表达出他们在社会现实与社会主流价值割裂中的无力感,而该视频恰巧成为他们宣泄情感的出口。如图所示,5月4日普通用户微博词云显示,除了“包租婆”这一关键文本外,出现频率较多的词汇包含“仇富”“剥削”“贫富差距”“营销”“剥削”“炒作”等消极词汇,微博个人用户对D姐的质疑声甚嚣尘上。

图7“#93年女生拥有400栋楼#”微博5月3日普通用户微博文本词云统计图

在舆论压力下,视频主人公D姐在5月4日18时开启直播,对网友质疑的内容进行澄清,出现新闻反转现象,事实在直播中浮出水面。D姐在直播中的第一句话是“大家好,听说我上热搜了,但是我有两点想澄清一下”,反映出D姐是在负面舆论的冲击下,为了避免潜在的消极影响,被动地对网民质疑的问题做出回应,假设2成立。

在该事件中还需注意的是,新闻事实反转后,又造成了微博文本情感值继续走低。如图8所示,5月5日—5月6日的话题文本词云出现了“视频”“二房东”“回应”“没有房子”等新词汇,行动者对于视频内容本身的关注度下降,转而关注D姐及她真实的赚钱手段。回应视频证明了原视频存在虚假宣传的内容,这造成了微博文本情绪负向发展的必然性,加V用户37条微博中只有10条呈积极情绪,普通用户微博70条微博中只有13条呈积极情绪。

(三)H3:社会重大伦理问题前,新闻反转推动舆情反转

图8“#93年女生拥有400栋楼#”5月5日—5月6日微博文本词云统计图

针对第三个假设,本文选择了微博话题#鲍毓明作为分析对象。4月9日《南风窗》发表了一篇题为《涉嫌性侵未成年女儿三年,揭开这位总裁父亲的“画皮”》的文章,称女孩(小芳)自称从2016年起被“养父”鲍毓明长期控制并多次性侵,反复报警无果。如图9,根据百度指数,鲍毓明的搜索指数在4月9日—4月11日搜索热度最高,下降后5月初又有小幅度上升,随后归于沉寂。

图9“鲍毓明”的搜索趋势统计图

本文对微博话题#鲍毓明#下4月9日至5月10日的微博文本进行爬取,对数据清洗后的462条微博文本情感值进行分析。

图10显示,4月9日起鲍毓明案受到了舆情的广泛专注,4月9日—4月11日,微博文本中的消极情绪大于积极情绪,情感均值在0.2~0.3之间,负向舆情始终大于正向舆情。

图10 #鲍毓明#4月9日—5月10日微博文本情感值统计图

4月12日,该案件首次出现转折。中国专业主义财新网2020年4月12日发布特稿《高管性侵养女案疑云》称这更像是一个自小缺乏关爱的女孩向“养父”寻求安全感的故事,暗示“事实反转”,再次引爆舆论关注。虽然在疫情报道中财新网表现突出,但微博场域中的网络行动者并不买账,财新的新闻专业主义受到行动者质疑。5月1日鲍毓明发表微博十问韩某为自己洗白,再次引发了行动者对该事件的讨论,微博中持积极情感的文本数量增多,但负面情绪仍居主流地位。随后舆论热度下降,但负面倾向仍占主流。

关于鲍毓明的话题存在三次新闻反转的节点,第一次是南风窗发布新闻时,第二次是财新网发布报道时,第三次是鲍毓明发表洗白言论时,但微博文本的情感值并没有相应发生变化,而是稳定保持在0.2~0.3之间,在5月9日后情感值甚至跌破0.2。中国媒体话语框架中,新闻主人公常常作为二元对立的个体出现。当个人将自己的处境与其参照群体中的人相比较并发现自己处于劣势时,就会觉得自己受到了剥夺,这种剥夺是相对的。④虽然财新是我国新闻专业主义的标杆,但行动者在面对恶劣的伦理事件时,没有被专业媒体所引导,仍然保持自己的刻板印象——女童是受害者,位高权重的中年男人是施暴者,媒体的舆论引导作用并不大。随着时间的消逝,行动者对鲍毓明的关注也开始下降。鲍毓明自我发声时,距离事件开始已经过去将近一个月,网络上的舆论关注被消解,正面情绪回升属于正常现象,但消极情绪仍属主流。在伦理事件前,新闻反转对舆论反转的影响较小,难以扭转负面情绪占主导地位的局面,但舆论的讨论度会随着时间流逝下降,第三个假设不成立。

(四)研究结论

微博作为社会化媒体平台,为用户提供了一个相对松散的场域结构,并不存在稳定的权力制度和关系;与之相反,权力无处不在并且呈现动态运动的状态。场域中的主流媒体、专业型自媒体、微博加V用户以及其他网络行动者互相牵制,在微观权力的动态运作中,新闻反转与舆情反转的关系变得更为复杂。

根据以上分析,“双黄连可抑制新冠肺炎病毒”的新闻反转与舆情反转具有高度的一致性,且新闻反转发生在舆情反转之前,由此可证明新闻反转的确有助推舆情反转的作用。当新闻存在较为明显的事实漏洞并引发网络行动者质疑时,舆情可以倒推新闻反转,新闻反转根据反转的倾向将再次影响舆情变化。在社会重大伦理问题面前,如“鲍毓明”案,新闻反转难以推动舆情由负面向正面反转。我国主流价值观以及新闻场域“二元对立”的媒体报道模式所建构的刻板印象影响并强化了微博网络行动者对类似新闻的看法,负面舆情的减少主要依赖于行动者注意力的转移。

四、后真相时代降低信息熵的应对策略

(一)构建主流共识,稳定社会情绪

从研究结论来看,新闻反转与舆情反转之间并非绝对的因果关系。在“93年女生拥有400栋楼”和“鲍毓明”案中,舆情显示出相对新闻事实的独立性。这也印证了后真相时代,情绪先于事实的特征。有研究表明,很多所谓的反转舆情,变化的是舆情的关注点和对具体对象的态度及情感,而背后的价值立场、情感取向和利益诉求等并未发生显著改变⑤。因而,从这个角度,构建主流共识、稳定社会信任,是降低信息熵值、减少舆情反转的重要路径。

(二)制定奖惩机制,纠正报道失范

在统计的42起新闻反转案件中,有13件是传统媒体首发。这一定程度上反映了新闻媒体为了追求时效性和轰动效应,发布片面、失实报道,在新闻报道中表现出失范的一面。应当认识到,无论在纸媒时期还是新媒体时代,新闻媒体追求即时性发布与真相显露的时间张力始终存在⑥。因此,除了媒体机构的自治,如在新闻生产环节加强事实核查外,规范新闻媒体行为,还应当增加结构性规制力量。例如,建立新闻报道的奖惩机制,对新闻媒体的失范行为进行纠偏。2011年,国家新闻出版广电总局制定了《关于严防虚假新闻报道的若干规定》⑦,该规定在新的媒介环境下需要对虚假新闻的类型进一步细化,增强规定的适用性。

(三)提升媒介素养,履行公共责任

公众的“拇指话语权”是一把双刃剑。移动互联网环境下,公众应当提高媒介素养,秉持后真相时代“让新闻飞一会儿”的理念,辨别极端、片面、失实的报道,求证多方信源。独立思考,理性发声,避免极化情绪和羊群效应,这不仅是公众应有的社会技能,更是一项社会责任。

结语

习近平总书记在“2·19”讲话中提出“党的新闻舆论引导力”,并对“党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力”等方面进行了阐释,重点突出了中国共产党对舆论的引导能力。在社会化媒体趋势下,新闻反转不断发生大大提高了舆论管理的难度。研究发现,新闻反转可推动舆情反转并对舆情的下一步走向产生影响,“事实”成为这一过程中的关键概念。在新媒体格局下,舆情的发展并非由单一因素影响,多种微观权力交织甚至可以反过来促进新闻反转,“事实”在媒体二元对立的话语框架内对“舆情”的影响微乎其微。因此,降低信息熵必将成为减少新闻反转、优化舆情管理的有效途径。

注释:

①苏婧:《反转新闻的再定义:伦理学的视角》,《全球传媒学刊》2018年第2期,第91-103页。

②黎勇:《舆情反转:一种反向的群体极化》,《青年记者》2019年第7期,第42-44页。

③张玉晨、翟姗姗、许鑫、夏立新:《微博“中V”用户的传播特征及其引导力研究——以罗一笑事件为例》,《图书情报工作》2018年第11期,第79-87页。

④吴开松、李华撤、徐晓晨:《群体性事件的社会心理因素研究》,武汉:华中科技大学出版社,2014年,第44页。

⑤宋祖华、李艳:《反转新闻再思考》,《新闻爱好者》2016年第11期,第24-27页。

⑥林荧章:《反转新闻的构成要件与发生根源》,《中国编辑》2017年第12期,第22-25页。

⑦新闻出版总署:《新闻出版总署关于印发〈关于严防虚假新闻报道的若干规定〉的通知》,2011年11月11日。