人生的追忆与生命的感悟

——评《乞力马扎罗的雪》中的意识流技巧及作用

2021-04-22刘松麒

刘松麒

欧内斯特·海明威(Ernest Hemingway,1899-1961)是一位享有世界声誉的著名作家,被誉为“精通现代叙事艺术”的文体大师,其作品为世界文学宝库留下了无可替代的宝贵财富。其发表于1937年的《乞力马扎罗的雪》围绕着作家哈里生命中最后一天的生活展开。故事背景设定于非洲,哈里携妻子去狩猎,途中汽车抛锚,他的左腿不幸被刺破,伤口未得到及时有效的处理,恶化成了坏疽,下身失去了知觉。他躺在帆布床上,等待着飞机接他去治疗,而死神则一步步向他逼近。在绝望的等待中,他的思绪浮动跳跃,仿佛进入了一个又一个的梦境,于现实与梦幻的交织中回顾一生,思悟生命,最后在昏迷沉睡中逝去。《乞力马扎罗的雪》的迷人之处在于在传统的叙事结构下,通过对意识流动细腻的描述,将哈里生命最后时刻的无意识深处的记忆、思绪、感悟以最真实最直接的方式呈现给读者,既构建了主人公的人生图景,传达了作品所探讨的主题,又折射了作家的心路发展历程。

国内对于《乞力马扎罗的雪》中意识流技巧的探讨早已有之。张勤、熊荣斌认为小说中呈现一种伞状意识流结构[1]。张薇在研究海明威小说叙事艺术的博士论文中专设章节探讨了该小说的意识流手法[2]。不过,读者也会发现,《乞力马扎罗的雪》与欧美现当代著名意识流作家乔伊斯、伍尔夫、福克纳等代表作品又有显著的差异。小说整体叙事结构上遵循着线性发展的时间顺序,有较完整的故事情节且引人入胜,即便濒临死亡的哈里在昏沉的睡梦中的意识流动也是用清晰并有一定逻辑性的语言呈现出来的,很少表现出语体上的变异。同时,小说中又确实具有明显的意识流叙事的特征,主人公处于病痛缠身生命垂危的非常态(也就是一种变态)的生命状态之下,他的意识的流动无论是回忆、感悟还是思索,经常会呈现出视角的转换,场景的描写则表现出印象主义色彩。因此,可以说该小说在传统叙事的框架下,巧妙地使用了意识流叙事的技巧,将传统与现代有机融合。但通过文献梳理发现,目前的研究者还很少深入挖掘小说具体使用了什么意识流技巧以及是如何使用这些技巧的,也没有充分研究意识流技巧在推动小说情节发展,构筑主人公生命图景,探讨人生重大主题,反映作家所思所想、所感所悟方面发挥的作用。

二、对意识流相关概念的界定及特征的归纳

根据M.H Abrams主编的A Glossary of Literary Terms,“意识流”一词最早作为心理学术语出现于William James的The Principles of Psychology(1890)一书中,用于描述清醒状态下,感觉、思想的连贯性流动。自20世纪20年代以来,意识流被应用于文学叙事,特指不受叙事者干扰地再现人物精神过程中意识的全部范围和连贯流动,其中感官知觉(Sense Perception)融入了意识或半意识状态下的思想、记忆、预期、感觉及随机的联想[3]。由此,这一概念由心理学研究领域拓展到了文学批评领域。

如何理解意识流中的“意识”事关意识流概念的界定。按照弗洛伊德的理论,人的心理结构包含意识、前意识和无意识,有的理论家认为意识流应该涉及全部三个层面,这样《追忆似水年华》便可被认为是伟大的意识流小说。同时还有不少理论家认为,意识流小说侧重关注的是前意识和无意识,并基于此对意识流小说做了界定。如美国文学理论家汉弗莱指出:“我们把意识比作大海中的冰山——是整座冰山而不是仅仅露出海面的相对比较小的一部分。按照这个比喻,海平面以下的庞大部分才是意识流小说的主旨所在。”[4]109吴晓东根据汉弗莱的理论为意识流小说作了如下定义:意识流小说是侧重于探索意识的未形成语言层次的一类小说,其目的是揭示人物的精神存在[5]。可见,以汉弗莱为代表的理论家对于意识流的研究和把握侧重于不能以理性语言明确表达的朦胧的意识层面。

研究者还从各个方面对意识流小说的特征进行归纳。如李维屏总结意识流小说叙述形式上的特征包括视角的频繁转换、叙述笔法的诗歌化倾向、文理叙事的印象主义色彩以及词语所起的支配作用[6]。意识流作品语体的变异主要体现在词汇变异、语法变异、语义变异、语域变异等方面。孟昭毅在比较东西方意识流小说主要特征时曾指出西方的意识流小说主要写变态的人或人的变态,人物始终活在自我的内心世界中,偏重于对自我意识的记录,且这种流动往往缺乏理性思考的诱因,表现出很大程度的随意性,小说有不重视情节发展进程,淡化情节的倾向[7]。本文在对《乞力马扎罗的雪》的叙事方式进行定性分析时借鉴了如上学者的理论观点。

三、《乞力马扎罗的雪》中意识流技巧的探析

《乞力马扎罗的雪》在按顺时线性叙事的基础上,插入以回忆、感悟为主的意识流片段,运用了大量意识流叙事技巧,涉及广泛的内容和多重的主题。

(一)六段意识流片段的内容及主题

小说中共有六段意识流,其中前五段以不同字体做了标示,而最后一段展现哈里生死一瞬时的幻象的意识流则未变换字体。这六段意识流,每一段都不是无端而起,都能在主线叙事中找寻到逻辑起点。意识流与主线叙事相互照应,围绕着死亡、婚姻、爱情、战争、写作等主题,共同构筑了哈里一生的生命轨迹。

第一段是围绕雪的一串自然联想,回应了小说的标题以及故事开篇一段按语式的景物描写:“乞力马扎罗是一座海拔一万九千七百一十英尺(约六千多米,编者著)的常年积雪的高山,据说它是非洲最高的一座山……在西高峰的近旁,有一座已经风干冻僵的豹子的尸体。豹子到这样高寒的地方来寻找什么,没有人做过解释。”[8]283开篇雪、豹的尸体等一系列意象象征了死亡,第一段意识流以雪为主线的一系列联想则呼应了死亡的主题,构筑了全篇的叙事氛围。第二段意识流是围绕着男主人公哈里与妻子、情人之间的感情生活展开的,缘起于他在清醒的时刻与海伦之间的拌嘴以及对于爱情的思考。同时,这一段意识流还在爱情主线下涉及了战争、写作等主题。第三段意识流表面上分别描述湖畔旁的山上重新翻建的房子、黑森林旁钓鲑鱼的小溪及通往小溪的两条山路、城堡护墙广场周围的街景、哈里从事写作事业居住的公寓及周边环境。但其核心是围绕写作生涯这一主题展开的,在哈里清醒时有这样的对话:

“你能听写吗?”

“我没有学过。”她告诉他。[8]303

同时还有一段内心独白:“没有时间了……只要你能处理得当,你只消用一段文字就可以把一切都写进去。”[8]303这样的对话和思考成为紧随其后的意识流片段的逻辑起点。而意识流中诸多时空并置的场景描述则都成为哈里的写作素材。第四段意识流也是围绕着哈里的写作生涯展开的:“这些都是他想写的”[8]307,“他至少知道二十个有趣的故事,可是他一个都没有写。”[8]308这一段意识流是承接第三段意识流主题继续展开的,内容也涉及哈里写作素材的来源,不过两段各有侧重:第三段围绕着他曾经游历过的地方展开,而第四段则是关于他经历过的人生故事。值得注意的是,在第二、三段意识流之前的主线叙事中无论是哈里与海伦的对话还是哈里对自己人生的思考或是叙述者的声音,都在推动着故事情节向前发展,也都蕴含着触发下一个意识流片段的逻辑起点。然而第四段意识流之前的主线叙事则变得非常短小,已然失去了触发意识流的功能,只是起到一个临时插入和分隔的作用。这些叙事上的巧妙安排契合了哈里身体愈发虚弱,死神濒临时不断昏睡的精神状态。第五段回忆的意识流主题是战争,讲述的是投弹军官威廉逊钻铁丝网时,肠子淌了出来,他央求其他士兵把他打死。极其短小的思绪片段却极具画面冲击力,显示了战争的残酷。触发这一段回忆的是之前一段简短的主线叙事中,哈里对于疼痛的切身感受和思考。最后一段意识流初读来仿佛是主线叙事中作者在讲述康普顿开飞机搭救受伤的哈里,他们在飞机上俯视群山峻岭、草原森林,最后看到远方乞力马扎罗山的方形的山巅。直至小说结尾,帐篷中的海伦在哈里的尸身旁呼叫着他,读者才恍然大悟,这段飞机上亦真亦幻、虚实结合的情节,其实是哈里离世前脑海中短暂的意识流动所呈现的幻象。最终,这种意识流动指向了象征死亡却又喻指纯洁、空寂、高华的乞力马扎罗山雪顶,呼应了篇名、篇首以及第一段意识流。

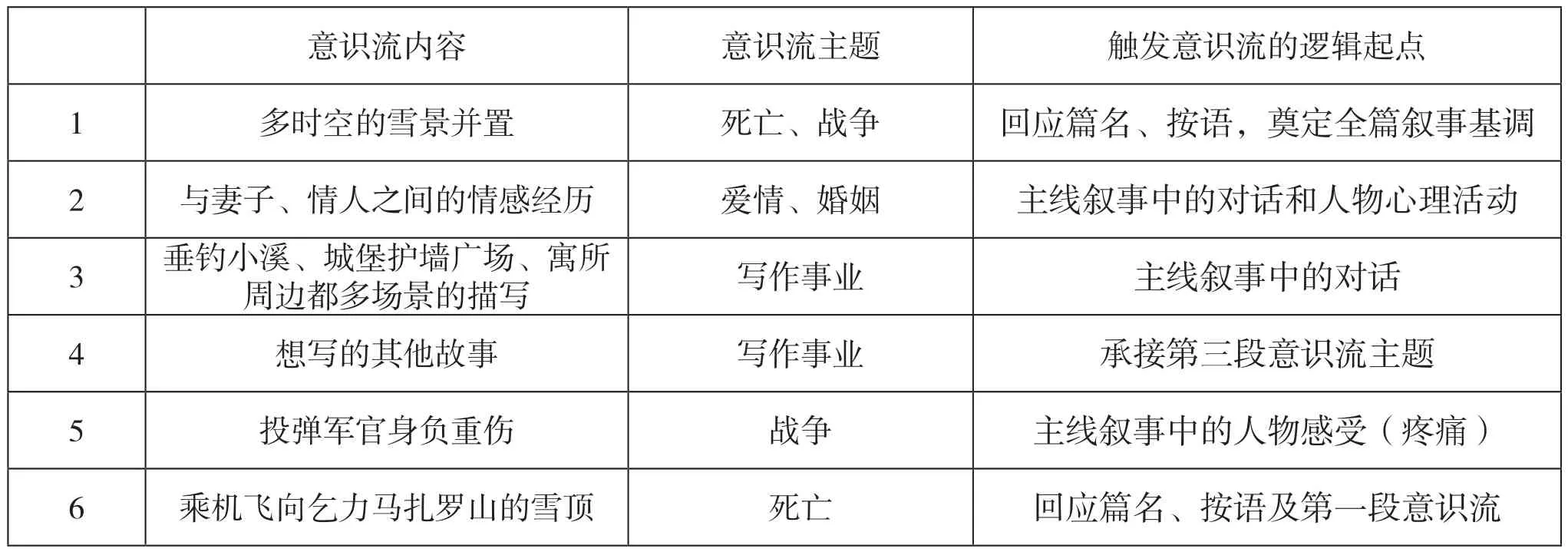

总之,从宏观层面来看,小说全篇的结构是在主线叙事的基础上穿插了六段意识流片段,如表1所示:

表1《乞力马扎罗的雪》的意识流片段对比

(二)意识流技巧的使用

《乞力马扎罗的雪》中意识流部分的梦境和幻觉,应用了大量技巧,包括内心独白、自由联想、心理感官印象、蒙太奇等。

1.内心独白

汉弗莱是这样定义内心独白的:它是旨在表现处于意识范围的各个层次上的意识活动的内容和过程,并把内心独白分为直接内心独白和间接内心独白[4]30。直接内心独白可以将意识直接展示给读者,将人物的内心彻底敞开,既无作者介入其中,也无假设的听众,因此在叙述中类似于“他想”“他觉得”这样的引导性词句或者其他解释性论述全部消失。而间接性内心独白作者则用第三人称代替第一人称,以向导或评论性的姿态介入,汉弗莱解释道:“这样可更广泛地使用描写和解说的方法来表现内心独白,通过对题材的选择而有可能使独白在逻辑上更加连贯、表面上更加统一。”[4]37纵观《乞力马扎罗的雪》中的六段意识流,两种独白兼而有之,但大部分都在使用间接性内心独白,由第三人称“他”引导意识流动。直接独白相对较少,比较显著的是第三段意识流中第一人称的使用,此刻作者从叙述中撤离,由“我们”直呈意识的流动:

战后,我们在黑森林里,租了一条钓鲑鱼的小溪,有两条路可以跑到这儿,一条是从特里贝格走下山谷……我们就在这个地方钓鱼……在特里贝格的酒店里,店主人这一季生意兴隆。这是使人非常快活的事,我们都是亲密的朋友。[8]304

值得注意的是,内心独白中除了大量使用第三人称“他”,偶尔使用第一人称,还经常会插入第二人称叙述,呈现出视角的频繁转换。在使用“他”时,叙述的声音仿佛来自作者,又仿佛来自处于此时此刻的“我”(哈里)以一个回忆者或旁观者身份评价彼时彼刻的“我”。当视角突然转换,人称变为“你”时,则似主人公在与过去的自己展开对话。如:

住过四个冬天,于是他记起那个卖狐狸的人,当时他们到了布卢登茨,那回是去买礼物,他记起甘醇的樱桃酒特有的樱桃味儿,记起在那结了冰的、像粉一般的雪地上的快速滑行,你一面唱着“嗨!嗬!罗利说!”一面滑过最后一段坡道……你敲松缚带,踢下滑雪板,把它们靠在客店外面的木墙上……(第一段意识流)[8]290

在他们住的公寓里,他们只有两间屋子,他在那家客店的顶楼上有一间房间,每月他要付六十法郎的房租,他在这里写作,从这间房间,他可以看见鳞次栉比的屋顶和烟囱以及巴黎所有的山峦……你从那幢公寓却只能看到那个经营木柴和煤炭的人的店铺,他也卖酒,卖低劣的甜酒……(第三段意识流)[8]305-306

由此,第三人称叙述的条理性、连贯性和频繁的人称转换、视角转换的无序性在意识流动中实现了自然稳妥的对接。

2.自由联想

汉弗莱指出,心理自由联想的原理是控制小说中意识流动的重要技巧。在洛克、弗洛伊德和荣格等的心理学中,自由联想的基本原理都是一样的:意识几乎一直在活动,但人们不可能长时间地将注意力集中于某一点上,然而意识活动必须有内容,且意识本身具备一种能力,通过不同事物的特性彼此之间的对立统一,甚至通过微乎其微的一点暗示,这种能力即可从一个事物联想到其他事物[4]54。通过分析比较可发现,某些特定的人物、事件、场景、行为以及其他暗示都可形成“触点”,触发下一个意识的产生,这样一个又一个意识接连浮现,持续流动。在《乞力马扎罗的雪》第二段意识流中,哈里的思绪跳动,追忆了在君士坦丁堡的放荡生活、对情妇的思念、在街头邂逅并约会女郎、与英国炮手打斗之后又带走一位亚美尼亚女郎过夜等经历。紧随这段以情感为核心的内容丰富的意识流动之后,便是如下一段更加浮想联翩的自由联想:

就在那天晚上,他离开君士坦丁堡到安纳托利亚去,后来他回忆那次旅行,整天穿行在种着罂粟花的田野里,那里的人们种植罂粟花提炼鸦片,这使你感到多么新奇,最后——不管朝哪个方向走仿佛都不对似的——到了他们曾经跟那些从君士坦丁堡来的军官一起发动进攻的地方,那些军官啥也不懂,大炮都打到部队里去了,那个英国观察员哭得像个小孩子似的。

就在那天他第一次看到了死人,穿着芭蕾舞裙子和向上翘起的有绒球的鞋子。土耳其人波浪般地不断涌来,他看见那些穿着裙子的男人在奔跑着,军官们在朝他们打枪,接着军官们自己也逃跑了……土耳其人还在波浪般地涌来。后来他看到了他从来没有想象到的事情,后来他还看到比这些更糟的事情。所以,那次他回到巴黎的时候,这些他都不能谈即使提起这些他都受不了。他经过咖啡馆的时候,里面有那位美国诗人,面前一大堆碟子,土豆般的脸上露出一副蠢相,正在跟一个名叫特里斯坦•采辣的罗马尼亚人讲达达运动。[8]300-301

在这一段中作者设置了多个“触点”,触发引起一个又一个意识的相继出现。到达安纳托利亚触发了在“罂粟花的田野里”旅行的意识呈现。之后到达了发动进攻的地方,又触发了哈里对战争的回忆,包括炮弹、吓哭的观察员、死人等。其中印象最深刻的当属源源不断涌来的土耳其人,因此先后两次浮现在意识中。而战争过于糟糕和残酷,甚至不能谈及,由“谈”这个行为本身又触发了下一个意识呈现,即咖啡馆里的诗人正在谈论达达运动。这里意识的流动从野蛮凶残、血流成河的战场倏然转向安静平和、高雅脱俗的咖啡馆,给读者带来强烈的心灵冲击。

3.心理感官印象

意识流作家往往可以通过生动地记载人脑中消极、被动的印象感觉呈现出个人精神领域朦胧、原初的感性活动,表现出人的自我感受和瞬间印象,从而烘托小说主题,渲染作品气氛。在《乞力马扎罗的雪》中,海明威通过主人公视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等多感官联动,为哈里的意识流动增添了朦胧而又多姿的色彩。例如,在最后一段生死一瞬的幻觉式的意识流中,有大段的诉诸视觉的感官印象:

斑马,现在只看到它们那圆圆的隆起的背脊了。大羚羊像手指头那么大,它们越过平原时,仿佛是大头的黑点在地上爬行,现在当飞机的影子向它们逼近时,都四散奔跑了,它们现在显得更小了,动作也看不出是在奔驰了。你极目望去现在的平原是灰黄色……他们飞过了第一批群山,大羚羊正往山上跑去,接着他们又飞越高峻的山岭,陡峭的山谷里斜生着浓郁的森林,还有着那生长着茁壮的竹林的山坡……[8]313

在回忆哈里与亚美尼亚女郎共眠的意识流中,则诉诸了触觉印象:

在凛冽的寒夜回到城里睡觉,她给人的感觉就象她的外貌一样,过于成熟了,但柔滑如脂,象玫瑰花瓣,象糖浆似的,肚子光滑……[8]300

同时,作者还注重多感官的联动,如视觉和嗅觉:

小孩子们在寒风凛冽中淌着鼻涕;汗臭和贫穷的气味,“业余者咖啡馆”里的醉态,还有“风笛”歌舞厅里的妓女们……[8]304

在追忆战争的意识流中,触动了味觉和视觉,生动逼真:

他同那个英国观察员也跑了,跑得肺都发痛了,嘴里尽是那股铜腥味,他们在岩石后面停下来休息,土耳其人还在波浪般地涌来……[8]300-301

4.时间与空间的蒙太奇

蒙太奇(法语:Montage)为剪接之意,原是电影中一种常见的手法,指各种镜头和场景的剪辑、组合、叠加,并由此产生各个单镜头独自存在时所不具备的特定含义。汉弗莱解释其为:之所以意识流小说中也有这种手法,是因为意识本身的特性要求意识活动不能像时钟那样运行;相反它要求的是能自由地来回来去地跳动,将过去、现在和想象中的未来混合在一起[4]63。换言之,蒙太奇可以通过把不同时间与空间中的事件、场景等进行组合拼凑,从而突破时空的限制,表现人物意识的无序性和跳跃性。

《乞力马扎罗的雪》中第一段意识流中便使用了蒙太奇的手法,将保加利亚群山的雪、高厄塔尔山圣诞前后的雪、希伦兹圣诞的雪、福拉尔贝格和阿尔贝格的雪等不同时空的场景和事件串联、并置、组合起来,形成了以雪为主线的意识流,呼应了题旨。不过与此同时,海明威还穿插了自由联想触发的意识生成,如由前后两次提及的“圣诞节”这一时点触发了“轰炸那列运送奥地利军官去休假的火车”的思绪,又由“杀死的那些奥地利人”触发了和奥地利人汉斯“谈起那次在帕苏比奥的战斗”的记忆,继而由意大利山峰“帕苏比奥”又触发了“孟特科尔诺”“西克特蒙姆”等地名的联想。因此,在这一段意识流中,围绕着生死、战争等主题形成了以时空并置的蒙太奇为主,以自由联想、内心独白等其他技巧为辅的格局。而在第三段意识流中,则是构建了包括垂钓小溪、城堡护墙广场等在内多场景并置的蒙太奇,同时穿插了其他意识流技巧。

总之,内心独白、自由联想、心理感官印象、时空并置的蒙太奇等多重技巧的联动使用共同勾勒了哈里在生命最后时刻意识流动的全景。

四、《乞力马扎罗的雪》中意识流的作用

《乞力马扎罗的雪》叙事的研究有很大的空间,不能仅仅停留于技巧的挖掘与探析的层面上,而是应进一步探讨意识流技巧的使用对于表达小说文本的主题,以及对于传递作者的所思所想、所感所悟起到的作用。

(一)构建主人公的人生图景,表达小说多重主题

《乞力马扎罗的雪》在传统叙事的框架下,全方位、多层面地构建了主人公的人生图景。小说最巧妙之处在于对于哈里人生的过往不是以传统讲述方式循序渐进地告知读者的,而是通过将细碎模糊的记忆、时隐时现的思绪、深沉凝重的感悟以朦胧跳跃的意识流方式呈现。这样独具匠心的叙事方式起初或许会造成一定的阅读困难,但读者在读完全篇之后,会有一种豁然开朗的获得感,可将哈里在不同时空的生活场景、人生经历拼接组合,从而形成主人公完整的生命图景。

小说的另一巧妙之处在于,对于生死、婚姻、爱情、事业、战争等重大主题的探讨也是通过主人公自然可感的意识流动传递出来的。从生死的主题来看,小说一开篇就通过风干冻僵的豹子的尸体、光秃秃的大鸟、大声哭叫的鬣狗等不同的意象营造了贯穿全篇的浓郁的死亡氛围。不过,最后一段哈里生死一刻的意识流则与全篇阴沉压抑的气氛截然相反,俯瞰辽阔的原野、壮美的群山、广袤的森林的幻象都烘托出明快轻松的氛围,而乘机飞向圣洁、空灵、高耸的乞力马扎罗之巅的幻象,更是颇具仪式感,似乎暗示出主人公最终对于死亡的态度是意之所向、心之所往、志之所趋,以象征性的手法反映了小说对于死亡主题的艺术思考。从婚姻爱情主题来看,在《乞力马扎罗的雪》中,哈里弥留之际与海伦的对话以及较大篇幅的意识流片段都表达了主人公对婚姻对感情的极度失望。他与现在的情人海伦之间虽然“从来没有大吵大闹过”[8]298,但却维系着有性无爱的关系,如他所说“爱是一堆粪”[8]291,“我真正喜欢跟你一起干的唯一的一件事,我现在不能干了”[8]291,而且哈里发现“自从他对自己说的话不再当真以后,他靠谎话跟女人相处,比他过去对她们说真话更成功”[8]292。哈里曾经与不同女性风流过,过往的婚姻也是貌合神离,而现在与海伦的结合纯粹为了金钱与安逸,毫无感情基础可言。小说通过哈里星星点点的思绪表达了一种消极无望的爱情观。另外,六段意识流中多次反映了主人公对于未竟的写作事业的深深遗憾,对于残酷无情的战争的慨叹与厌憎。总之,小说中意识流技巧的联动使用不仅追忆了哈里的一生,更着力聚焦于对几大人生主题的深沉反思。

(二)传递作家对人生的所思所想和所感所悟

海明威很多作品的创作都根植于现实经验和人生经历,被认为具有很强的自传性色彩。海明威的行为,映照了弗洛伊德笔下“用自己的经历为素材进行创作的作家”[9]。从这个角度来看,《乞力马扎罗的雪》中的意识流的作用和意义或许就不仅仅停留于文本的内部层面,而是进一步折射了年近中年的海明威对自己人生经历的所思所想和所感所悟,如对婚姻情感的迷惘、对死亡的朦胧向往等。

海明威的《乞力马扎罗的雪》可以与另一篇极负盛誉的中篇小说《弗朗西斯·麦康勃短促的快乐生活》(下称《短促的快乐生活》)对照来看。这两篇小说之间存在一些显著的共性,包括都发表于1936年,都是以作家人生经历为素材,以非洲狩猎为故事的宏观背景,并直接或间接地与婚姻爱情、悲郁的死亡联系在一起。可以说,两篇小说互为观照,互为补充,共同折射了年近四旬的海明威的心路轨迹。

从婚姻爱情主题来看,《短促的快乐生活》中麦康勃的妻子玛格里特被描绘为一个折不扣的邪恶女性,而麦康勃则由对妻子既恋又恨的“美国大男孩”成长为硬朗的“准则英雄”式的男人。笔者曾撰文,从海明威传记及弗洛伊德精神分析的角度入手,认为该小说在一定程度上反映了海明威三十余年来与强势母亲之间以及屡试屡败的婚姻中与四任妻子之间关系的微妙而深刻变化,传递了作家在年近中年时所秉持的负面消极的女性观和爱情观[10]。这一点在《乞力马扎罗的雪》中的意识流里也有所体现。关于死亡的主题,《短促的快乐生活》同样有惊人的一笔,玛格丽特杀死丈夫的一枪究竟是蓄意的还是无心的,一直以来备受争议。但不管怎样,我们都看到了37岁的海明威对于死亡的某种考量和某种意向,25年后,海明威的举枪自尽似乎回应了该小说的结尾,只不过一个是他杀一个是自杀。与《乞力马扎罗的雪》意识流中对于死亡的心之所向略有不同的是,《短促的快乐生活》中蕴含着更多的对于生命终结的悲观意识,即像麦康勃那样的男性虽然可以成长为一个真正的男人,获得无上的勇气与尊严,但这种快乐生活必定是转瞬即逝的,结局也将是悲剧性的。因此,两篇小说交相辉映,从悲观与达观两个不同的层面,表达了中年海明威对于自己如何面对死亡、迎接死亡的艺术思考。

相比起来,《乞力马扎罗的雪》还涉及了在海明威生命中同样占据重要地位的写作、战争等其他主题,而更独具匠心的在于他是通过生动逼真的意识流刻画来谈论所有这些主题的。这种逼真体现在两个方面:一方面是主人公在生命最后一刻介于半昏迷半清醒的精神状态之真,另一方面则是主人公在这样的精神状态之下所思所想、所感所悟之真,毫无掩饰、毫无保留。换言之,小说通过意识流巧妙地展示了哈里在生命垂危的最紧要关头,以最真实的状态思考最重大的人生问题。同时,鉴于海明威作品常常根植于自身经历的特点,我们或许可以认为,此时此刻主人公与作者已难分彼此,哈里对婚姻与爱情的失望至极,对死亡的一种隐隐约约的心之所向,对尸横遍野的战争的厌恶,对写作事业的钟爱与遗憾都一定程度折射了海明威的心路历程,其中尤其是对曾经的爱情及未来生死问题的思考在前文所提《短促的快乐生活》中得到再次验证。

五、结语

《乞力马扎罗的雪》在传统线性叙事的基础上,充分运用内心独白、自由联想、心理感官印象、时空蒙太奇等多种意识流技巧勾勒了主人公人生的全景,表达了小说对每一个生命个体所面对的人生重大主题的独特而深邃的艺术思考。

小说的巧妙之处在于叙事之中的传统与现代的有机结合,整体上具有完整的故事情节,遵循着以顺时线性叙述顺序,同时通过对于生命最后时刻的哈里朦胧跳跃的意识流动细致入微的描写,让读者触摸到主人公无意识深处最不加掩饰不受压抑的思绪波动。海明威众多作品的素材源于生活经历,而《乞力马扎罗的雪》中的追忆人生的意识流又如此真实。从这个角度说,小说中的意识流或许不仅仅代表主人公对战争、生死的所思所感,对爱情、事业的所忆所叹,更折射了海明威前半生的心路历程。