地方国企科技奖励提名的瓶颈及解决措施

2021-04-16赵红梅袁瑞敏曾争鸣

赵红梅 袁瑞敏 曾争鸣

(四川九洲电器集团有限责任公司,四川 绵阳 621000)

党的十八大以来,我国高度重视科技创新工作,坚持把创新作为引领发展的第一动力。通过努力,我国科技事业取得了历史性成就,发生了历史性变革,重大创新成果竞相涌现。为了奖励在科技进步活动中做出突出贡献的个人、组织,调动科技工作者的积极性和创造性,建设创新型国家和世界科技强国,国家长期坚持实施“科技奖励制度”,自实施“科学奖励制度”以来,各创新主体积极参与科技成果申报,取得了一批成果,一定程度上调动了科技人员的积极性和创造性。

一、国家科技成果奖项概况

1.国家科技成果奖项设置

国家层面,奖项设置包括最高科学技术奖、自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖、国际科学技术合作奖等五个奖项;省部级层面,包括省科技进步奖、军队科技进步奖、国防科学技术进步奖等三个奖项;市级层面,包括市科技进步奖一个奖项。其中,国家最高科学技术奖、自然科学奖、技术发明奖授予对象为个人,国际科学技术合作奖授予对象为外国人或者外国组织,仅国家科学技术进步奖、省科技进步奖、军队科技进步奖、国防科技进步奖、市科技进步奖等五个奖项授予对象包括企业。详见表1:

表1 国家奖项设置情况

2.科技进步奖评奖要求

国家、省部级、市级科技进步奖均对科学技术成果的创新性提出了严格要求,主要包括技术创新性突出、经济社会效益显著、推动行业科技进步作用明显等三个核心要件。具体包括技术创新程度、技术创新指标先进程度、技术难度和复杂程度、技术重现性和成熟度、技术创新对推动科技进步和提高市场竞争力的作用、经济社会效益等六个评价指标。同时,科学技术奖实行提名制度,必须经过规定的相关单位或个人(院士、技术发明奖一等奖获得者)提名,不受理自荐。

3.近五年全国授奖情况

2015~2019年,国家科技进步奖(通用)共授奖679项,省科技进步奖共授奖1297项,市科技进步奖共授奖171项。

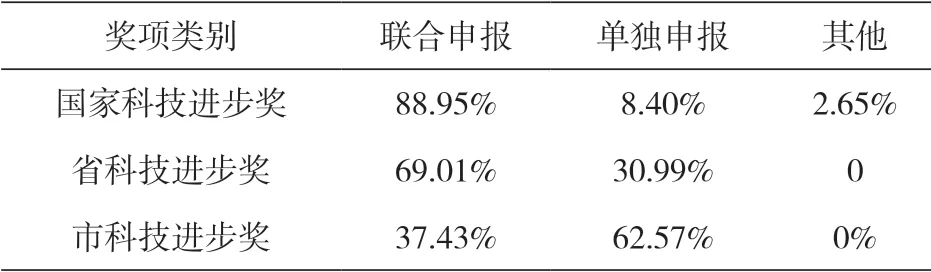

从获奖主体分布情况来看,国家科技进步奖高等院校、科研院所获奖数量是企业的2.50倍;省科技进步奖高等院校、科研院所获奖数量超过企业10.41%;国家层面奖项更多地集中在高等院校、科研院所。详见表2;从奖项申报方式上看,国家科技进步奖联合申报获奖数量是单独申报的10.59倍,省科技进步奖联合申报获奖数量是单独申报的2.23倍。

可见,科技进步奖特别是国家层面的奖项企业单独申报获奖的占比较低,详见表3。

表2 近五年国家、省部、市科技进步奖获奖主体分布情况

表3 近五年国家、省部、市科技进步奖获奖申报方式分布情况

二、某地方国企科技进步奖获奖情况

1.某地方国企简介

某地方国企(以下简称“企业”)始建于1958年,是国家“一五”期间156项重点工程之一,经过持续的创新发展,已成为专注于电子信息产业的大型高科技企业集团,致力于为用户提供智能、安全、可靠的高端装备制造系统和智慧应用与服务。企业占地面积135万平方米,现拥有总资产239.3亿元、净资产80.7亿元,职工12400余人,拥有各类专业技术人才近6500人,硕士、博士 850 余人,享受国务院特殊津贴专家13人,入选国家百千万人才工程3人,国家、省部级专家 65 人。

经过6 2 年发展,构建了以“国家企业技术中心”“博士后科研工作站”为核心的技术创新体系,建有绵阳、成都、深圳、北京、重庆5个研发中心、3个国家级创新平台、15个省级创新平台、9个联合实验室,承担国家、省部级重大科技项目300 余项。2019年,荣获四川技术创新发展能力、发明专利拥有量、研发投入排行榜三个第一。2019年营业收入276.5亿元,实现了持续稳定健康发展。2020年公司年度经营目标计划实现营业收入300亿元,现已超额完成计划收入。

2.科技进步奖获奖总体情况

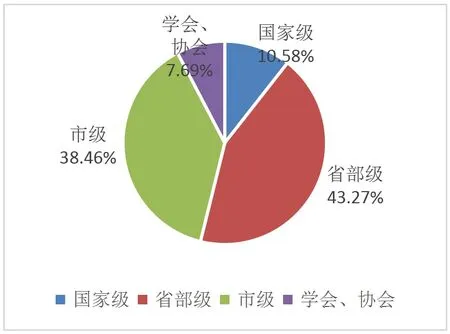

自1986年国家实施科学技术奖励制度以来,企业累计获得科技进步奖104项,其中,国家科技进步奖11项、省科技进步奖22项、军队科技进步奖13项、国防科技进步奖10项、市级科技进步奖40项,协会、学会科学技术奖8项。

(1)获奖等级情况

奖项主要集中在省部级及以下,占获奖总数的比例高达89.42%,特别是市级奖项,占获奖总数的比例达到了38.46%;国家奖项数量较少,仅占获奖总数的10.58%,详见图1。

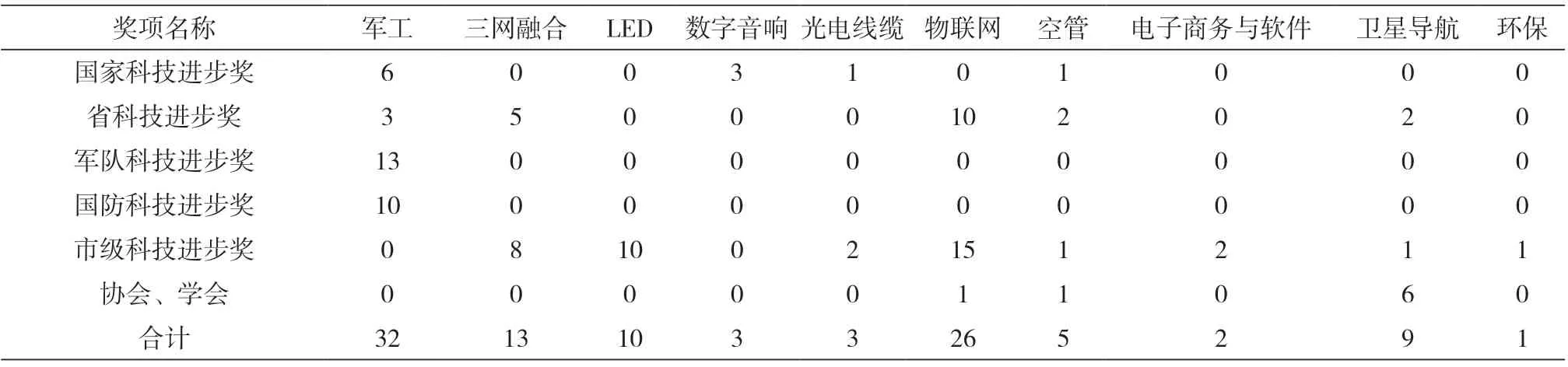

(2)获奖产业分布情况

军品累计获得科技进步奖32项,其中国家科技进步奖6项,省科技进步奖3项,军队科技进步奖13项,国防科技进步奖10项;民品累计获得科技进步奖72项,其中国家科技进步奖5项,省科技进步奖19项,市科技进步奖40项,协会、学会科学技术奖8项。

图1 某地方国企科技进步奖历年获奖情况

从产业分布情况来看,一是民品奖项绝对数量远高于军品,为军品的2.25倍;二是民品产业获奖层级不高,主要集中在市科技进步奖,占民品获奖总量的比例达到了55.56%;三是国家科技进步奖主要集中在军工、数字音响、光电线缆等传统优势产业,其他产业包括物联网、卫星导航等战略性新兴产业主要集中在省、市、协会奖项。详见表4。

三、瓶颈问题分析

根据企业历年获奖情况来看,科技进步奖工作取得了一定的成效,但总的来说,还存在奖项集中在市级层面,国家层面奖项较少且集中在传统领域等问题,其根本原因在于技术创新水平不高,存在以下几个方面的问题。

表4 某企业历年获奖产业分布情况

1.创新意识不强,创新认识不到位

相较于外资企业、民营企业,自主创新意识不强,危机意识不强,存在部分领导、员工求稳怕变,对外界变化反应迟缓,制约创新发展的思想、观念广泛存在。相当部分人员对创新的认识不足、重视不够,只看到眼前的利益,不能正确处理短期利益与长期发展的关系。

2.创新机制不健全

通过深化改革,企业创新管理组织架构基本理顺,体制上的问题正逐步得到解决,但是,机制上的问题还需要进一步思考,还存在有一些想法还没有落在文字上或者制度上,甚至于落在执行层面上的机制问题。

3.创新人才紧缺,激励措施不到位

创新的核心是人才,如何激励人才,创造人才脱颖而出、拼搏奉献的体制机制至关重要。在人才引进、培育,领军型人才引进等方面都还有一定缺失,还没有系统性的成果。例如,成果的再奖励、团队的激励、成果如何运用等问题,都需要一定的机制来加以完善。

四、解决措施建议

1.大力弘扬创新文化,进一步提高认识,统一思想

坚定不移地实施创新驱动发展战略,大力弘扬创新文化和创新精神。将创新文化融入制度建设,形成刚性要求。尊重首创精神,建立容错机制,实施技术民主,鼓励在科技创新领域大胆探索、大胆试点。大力表扬科技创新突出贡献单位、突出贡献人物、突出贡献团队、突出贡献项目,树立一批科技创新先进典型和标杆,大力宣传科技创新业绩和创新事迹,提升自豪感、荣誉感、成就感和影响力。开展创新论坛、创新交流、创新大赛和技术共享等系列活动,营造“人人崇尚创新、人人敢于创新、人人能够创新”的良好氛围,充分调动全员全面创新的积极性、主动性和创造性。充分认识科技创新对企业生存与发展的重要性与必要性,牢固树立创新发展理念,在创新上下功夫,正确处理短期利益、中期利益、长期利益的关系。

2.强化顶层设计,优化创新机制

创新机制是科技创新的“压舱石”。建立创新的体制机制是形成优质创新企业的根本保障,要结合企业比较优势、产业基础、资源禀赋等情况,牵头组织制定创新决策、创新投入、创新评价、创新激励、创新合作等系列科技创新制度,理顺科技创新管理的制度流程,最大限度地激发科技人员创新创造的活力。制定科技成果管理专项制度,规范成果管理流程,为成果管理提供制度保障。

3.强化科技发展战略布局,加大源头创新供给

强化研发刚性投入,瞄准世界科技前沿或者国内行业前沿,紧盯技术创新的发展步伐,开展新技术研究、新产品研发,大力提升关键核心技术自主创新能力,特别是要把原始创新能力提升摆在更加突出的位置,努力实现更多“从0到1”的突破,支撑企业可持续发展。

4.加强科技成果储备,培育具有竞争力的核心技术

结合企业科技发展规划,积极引导各产业按照可持续发展思路,以产业技术创新为突破口,以关键共性技术研发和市场推广为抓手,不断提高科技持续创新能力和综合竞争力,积极培育有核心竞争力的科技成果。

一是开展关键核心成果的孵化,不断研发新产品,通过产品线的拓宽和延伸,满足不同需求层次客户的性价比要求和定制化需求,拓展产品应用市场和应用领域,不断提升自主创新竞争力和市场推广率;二是着眼于国家创新战略、军民融合战略以及行业发展战略,积极申报承担国家重大科技项目,培育更多具有自主知识产权和核心竞争力科技成果;三是建立科技成果优选库,引导科技人员在标准、专利、论文等成果上做好储备,针对性地培育和孵化出一批能申报科技进步奖的项目。

5.创新激励机制,加强创新人才教育培养

人才是第一资源。国家科技创新力的根本源泉在于人。十年树木,百年树人。要注重培养科技工作者创新意识和创新能力。一是对优秀青年科研人员设立青年科学家、特别研究等岗位,在科研条件、收入待遇、继续教育等方面给予必要保障。对中青年科技领军人才进行摸底,形成人才清单,提供定期体检和相关保健服务;二是结合企业技术创新评价体系,将科技成果奖项纳入各单位科技创新体系考评指标中。按照主管部门奖励金额设立创新投入奖、成果奖等专项奖励,激发创新的内生动力;三是按年度对获得科技进步奖的成果及其申报负责人、申报工作组、项目研制员等进行专项奖励;四是与企业人才考评结合,进一步完善人才评价、培养使用等机制,真正让有实力、有贡献的科研人员“名利双收”,提升成果提名的积极性。

6.推动产学研深度融合发展,实现资源共享

探索建立企业与高校院所等联合开发、多元投资、成果共享、风险共担的新型研发合作机制,聚焦人工智能、新一代信息技术、高端制造等领域,探索构建关键核心技术攻关新模式。