员工人力资本的幸福感效应及代际差异

2021-04-14张广胜刘浩杰

张广胜 刘浩杰

内容提要:中国市场化改革极大地提升了人力资本价值,使企业员工更有能力凭借自身实力提升幸福感;但人力资本提升也会引发社会和自身的双重高期望,理想与现实的落差和舆论环境的压力会降低员工幸福感。因此,人力资本能否提升员工幸福感,仍是一个值得探索的问题。本研究基于中国综合社会调查2010—2015年的混合横截面数据,利用地位获得理论研究员工人力资本对主观幸福感的影响,研究结果表明:员工人力资本与主观幸福感之间呈正相关关系,其中健康人力资本作用更强;社会地位在员工人力资本与主观幸福感之间起中介作用;性别身份认同调节了员工人力资本与主观幸福感之间的关系;新生代员工主观幸福感明显高于非新生代员工,教育人力资本对幸福感代际具有差异效应作用。

关键词:人力资本;主观幸福感;社会地位;性别身份认同;代际差异

中图分类号:F272文献标识码: A文章编号:1001-148X(2021)01-0096-09

作者简介:张广胜(1970-),男,河南信阳人,辽宁大学商学院教授,博士生导师,管理学博士,研究方向:人力资本与劳动力流动、应用经济学;刘浩杰(1995-),本文通讯作者,男,山西晋中人,辽宁大学商学院博士研究生,研究方向:组织行为与人力资源、创业。

一、引言

高质量经济发展推动国民生活水平不断提升,使工作从一种谋生的手段转变为一条通向幸福的道路。對员工个体而言,幸福是一生工作与拼搏的终极目标,是每一刻都渴望拥有的和谐感受,追求幸福是全人类永恒的主题。对企业而言,员工工作满意度和主观幸福感的增强可以有效提升工作绩效,降低离职率,最终提升运营效率和可持续发展能力[1]。幸福的员工在岗位上有更强的工作积极性和更丰富的创造力,面对困难能展现奋斗的勇气[2]。因此,如何提升员工幸福感在当下得到了企业和员工的共同关注。

心理学领域将幸福感分为心理幸福感和主观幸福感两类,主观幸福感基于享乐主义,认为幸福感是人对于物质条件、情感状态等体验满意后产生的一种愉悦的心理感受[3]。心理幸福感则基于自我实现主义,认为幸福感来源于自我实现需求的满足,当个体感到能力与知识得到提升,人生价值得到体现时就会产生幸福感[4]。然而这种自我实现的标准较为抽象并且存在极大的个体差异性,因而导致度量更为困难。相对而言,主观幸福感是个人对情感状况和生活质量满意度的综合体现,反应路径更直观,容易形成统一的衡量标准。基于以上考虑,本文选择主观幸福感为研究对象,下文中所提到的幸福感均为主观幸福感。

幸福感为主题的研究成果丰富,对象涵盖多类群体。有关企业员工心理的研究把关注点放在工作满意度的影响因素和对企业绩效的影响上,鲜有从整体角度关注员工主观幸福感。同时其前因研究集中在组织层面的管理制度、工作特征和领导风格上面。为丰富这一研究领域,本文以企业员工为主体,探讨人力资本这一衡量现代劳动力价值的根本指标对主观幸福感的影响和作用机制。目前人力资本多以年龄、教育水平、工作经历、健康状况中的某一变量或者组合进行度量,没有统一标准。综合权衡后,本文选择张帆对于狭义人力资本的定义[5],将人力资本作为一个完整的概念进行研究。

已有研究表明,人力资本对幸福感的影响可以分为两种对立的观点。一种是从人力资本理论出发,认为高人力资本可以提升劳动者工作能力和议价能力,带来更丰厚的经济收益,改善员工物质生活质量,从而提升主观幸福感。另一种相反的理论却认为,当员工拥有高人力资本时,会提升其对于工作待遇和生活品质的期待。如果期待无法实现,特别是与现实形成较大落差时,会严重打击员工的工作和生活自信。中国情境下的高人力资本员工受到亲朋的高期待,这种理应高成就的舆论压力就会降低员工幸福感。当前的理论界和实践界都存在着这一问题的讨论,员工人力资本究竟能否提升主观幸福感?这一问题亟待我们应用实证方法进行检验。

本研究主要关注员工人力资本通过何种机制对主观幸福感产生影响。以往人力资本要素对幸福感影响机制的研究主要从两个方面出发。一方面是人力资本理论认为个人在人力资本投入的不同造成了资本积累差异,积累丰富的人群拥有高品质的生活水平,更可能提升主观幸福感。另一方面是从主观体验角度出发,认为更高的教育水平将会提升主体认知能力和交往能力,并且有助于化解生活中的矛盾事件和负面情绪,主观上改善情感体验,提升自身幸福感。从这两种角度出发,易导致对于人力资本的系统探讨不足。已有研究对于健康和教育两者的割裂可能正是产生研究分歧的关键。

本文从地位获得理论视角阐释了企业员工人力资本与主观幸福感的内在机制。由于企业员工处于人际交往密切的企业组织中,工作和生活的社会属性极强,个人视角的理论难以准确评估影响。鉴于已有研究未关注人力资本指标的统一性和研究对象的高社会性。由于人类社会工业化程度不断加深,旧的先赋性社会地位模式将会淡化。人力资本这一自致因素将成为提升个人社会地位的主要力量。这首先能改善劳动者的物质生活水平进而提升幸福感。其次,社会地位的提升会满足社会人自我实现的心理需求,在自身价值体现中产生极大的满足感。社会比较理论也认为更高的社会地位使个人在与身边人的比较中提升生活满意度,进而产生主观幸福感。因此本文采用地位获得理论探究员工人力资本和主观幸福感的关系,假想当员工人力资本增加促使社会地位提高时,主观幸福感就会提升。

此外,以往研究主要讨论组织结构特征和组织氛围对幸福感的作用边界,本文考虑到我国传统思想浓重的特点,重点考察性别认同对员工人力资本和主观幸福感之间关系的影响。以事业为中心的员工人力资本提升而产生的幸福感会明显高于以家庭为中心的员工,因为他的价值导向在于事业。中国情境下,性别规范根深蒂固。传统的性别思想认为,男主外、女主内,男人天生比女人强[6],所以在人力资本上男性也要强于女性。如果女性人力资本提升,甚至超过男性,背离传统规范的压力会显著减弱双方幸福感;而现代的性别观念认为男女平等,各有所长,这种观念下人力资本的提升对男性和女性员工幸福感的增加能产生同样的效果。因此,个人对性别身份的认同程度会导致人力资本对主观幸福感影响的差异,即性别身份认同成为了员工人力资本影响主观幸福感的重要边界条件。

基于以上分析,本研究将重点探讨员工人力资本对主观幸福感的影响,以及社会地位的中介作用和性别身份认同的调节作用,最后进一步分析人力资本对员工幸福感影响的代际差异效应。

二、理论分析与研究假设

(一)人力资本与员工主观幸福感

人力资本这一主题最早源于Plato的哲学思想,后经Adam Smith发展并正式形成于1961年Schultz的著作“人力资本投资”。Schultz认为人力资本是蕴含在人身上,并可以在市场中进行交易的知识、体能、技能等。人可以通过医疗保健、学校教育等多方面对自身投资,提升人力资本积累,这种投资最终会以货币收入的形式展现。它既是每个自然人的一部分,也是生产过程中的一种核心要素[7]。随后,经济学家Becker的著作《人力资本》完善了人力资本的概念,认为一切有助于劳动者提升未来收入的消费投资都属于人力资本的积累[8]。自此,有关人力资本的研究在西方学术界不断地涌现,Robert J. Barro将人力资本定义为教育水平,并研究其与经济增长的关系[9]。Lepax和Snell则更广泛的将人力资本视为劳动者携带的知识、技能和能力。并发现合理的员工管理制度将形成企业的竞争优势[10]。张帆立足中国情境,定义人力资本是教育投资和健康投资所产生的个人资本。此外,杨建芳也从健康和教育两方面度量人力资本,认为人力资本是人身上可用于交易的体能和知识要素[11]。鉴于这一方法的科学性和普适性,本文也选择从健康水平和教育年限的角度考量人力资本。

当员工教育、健康人力资本提升时,主观思维方式和客观物理条件都会更有利于自身生存,使得幸福感得到提升。而此前的矛盾现象的原因可以从以下三方面剖析:第一,以往认为人力资本负向影响幸福感的研究中,人力资本单指教育年限,认为高人力资本带来的期望难以实现的挫败使得幸福感降低。实则不然,首先员工教育人力资本的提升可以改善认知模式,更好地与自己沟通,纠正自身定位以更好地适应劳动力市场。同时高学历者对幸福的定义会更加丰富,不再局限于单一维度,即使工作产生负面情绪也可以更好的平衡心理状态。此外,人力资本还包含健康这一维度,且更具基础性和持续性。先前的做法割裂了人力资本的两个维度,是导致分歧的主要原因。第二,以往无论是人力资本理论视角还是主观认知视角,都是从员工自身展开分析,忽略了员工是企业组织中的成员,群体性比其他职业更强。人力资本比较的结果更能影响主观幸福感,人力资本优势使得员工在社会比较时产生优越感,这种自我感知将会提升员工的主观幸福感[12]。第三,高人力资本将会使劳动者在劳动力市场上具有更强的竞争力和议价能力。绝对收入的提升让员工有能力满足物质需要,从而获得幸福感。此外,从需求层次理论的角度考虑,更高的人力资本可以帮助其更好地胜任本职工作。从而赢得更多晋升和嘉奖的机会,满足自我实现需求,获得幸福感。基于以上分析,本文提出如下假设:

H1:员工人力资本对主观幸福感具有显著的正向影响。

(二)社会地位的中介作用

地位获得理论认为个人社会地位受到先赋因素和自致因素影响。先赋因素指家庭地位对自身地位的影响;自致因素是指个人教育程度,健康水平等通过努力获得的人力资本对社会地位的影响,现代社会中,这一因素的影响更明显[13]。自改革开放以来,我国工业化和市场化程度不断加深。先赋因素对社会地位的作用逐渐减弱,自致因素对个人社会地位的影响日益显著,换言之,人力资本和地位高低會直接影响个人幸福感。研究证明,人力资本积累对社会地位提升有重要影响。首先,人力资本在社会各阶层劳动者的求职过程中扮演着重要作用,是人们就业、转业、再就业的首要工具[14]。其次,阳义男在研究了中国社会代际流动性后发现,人力资本是低社会等级家庭子女实现向上流动的重要手段[15]。李培林研究发现,随着中国市场化水平加深,为确保社会竞争公平化、平等化的各项政策纷纷落实,教育投资收益率呈现稳定上升态势,以现代人力资本为主的工作分配体系日益完善,人力资本已经成为财富分配,职位流动的中心衡量指标[16]。基于以上分析,本文提出如下假设:

H2:人力资本对社会地位有显著的正向影响。

基于角度的不同,有关社会地位的衡量包括社会经济地位和社会计量地位。社会经济地位的高低以学历、收入等有形方式体现。社会地位领域的先驱Weber提出了多元社会层次理论,认为个人所占有财富的多少,权利的高低和名声的好坏决定社会地位。这种社会地位可以改善个人的物质生活条件。当个体较低层次的生理和安全需求被满足后,就可以进入更高的精神世界,体会到幸福的感受。相关研究也表明,个体在社会经济地位方面的提升可以显著提升主观幸福感[17]。社会计量地位是指个人在与身边人比较的过程中得到的对于自身所处等级的评价。中国存在较为明显的“面子”心理,互相比较的现象尤为显著。个体在的群体交际中努力塑造亮丽形象,力求比较中处于上风。如果在群体中觉得“有面子”,愉快便会涌上心头。这样积极心理自然会产生幸福感。Anderson实证研究发现的积极的社会计量地位可以提升个人幸福感[18]。从上述研究我们可以看出,无论是用客观方式还是主观方式度量,社会地位都对主观幸福感产生正向影响。由此本文提出如下假设:

H3:社会地位对主观幸福感具有显著正向作用。

根据地位获得理论,我们可以知道获得社会地位是人力资本投资的重要目的,也是提升幸福感的重要方式。Davis1984研究了美国居民的幸福感的时间变化和影响因素,发现在控制了社会地位后,教育对主观幸福感的影响明显减弱[19]。造成这一结果的原因便是人力资本很大程度上通过社会地位对主观幸福感产生影响。结合前文的逻辑分析,自然可以认为社会地位在人力资本与主观幸福感之间起中介作用。所以本文提出如下假设:

H4:社会地位在人力资本与员工主观幸福感之间起中介作用。

(三)性别身份认同的调节作用

社会身份认同理论认为在一些特定的社会群体中,存在着属于这个群体的特别规范限定成员的行为,如果违背这一规范就会感到群体压力,受到群体排挤。儒家文化中三纲五常的性别思想在中国流行一千多年,并主张男主外、女主内,双方按照各自的社会行为规则行事。自然男性成为家中人力资本主要投资对象,女性一生的职业就是生儿育女和蚕丝缝纫等家务劳动,家庭地位低[20]。如今,这种男性天生比女性强的思想仍然对许多中国人有影响。传统性别身份认同影响下,当女性人力资本超过男性时,便会产生性别身份偏离的心理压力,甚至受到排挤,降低了幸福感。Bertrand等研究发现,当女性在家庭中的相对职业收入提高时,将会增加家务劳动时间,尤其是当女性的收入高于男性时,女性会承担更多的家庭工作,背后的原因就是有传统性别身份认同的女性认为更高的收入违反了女性群体规范,所以通过家庭劳动的方式进行身份再平衡[21]。同时现今女性人力资本提升,将提升女性的独立性,此时传统的性别身份认同会促使其产生对男性身份的缺失产生不满,降低幸福感。所以就女性而言,传统性别思想会减弱人力资本对幸福感的提升作用。反观男性,强烈的性别身份认同也会减弱人力资本对幸福感提升。首先,传统性别思想诞生时,社会以体力劳动为主,而现代社会,尤其是高质量劳动力市场,以脑力劳动居多,体力劳动再难以获得高收入水平,男性力量优势的竞争力不断下降。其次目前中国女性有丰富的知识资本,高层次人才群体中女性本科及以上学历占比更高。这在一定程度上对抱有传统思想的男性造成了性别身份认同失衡的压力。这些将会减弱人力资本提升而带来的幸福感。基于以上分析,本文提出如下假设:

H5:性别身份认同负向调节员工人力资本对主观幸福感的影响。

三、研究方法

(一)研究数据

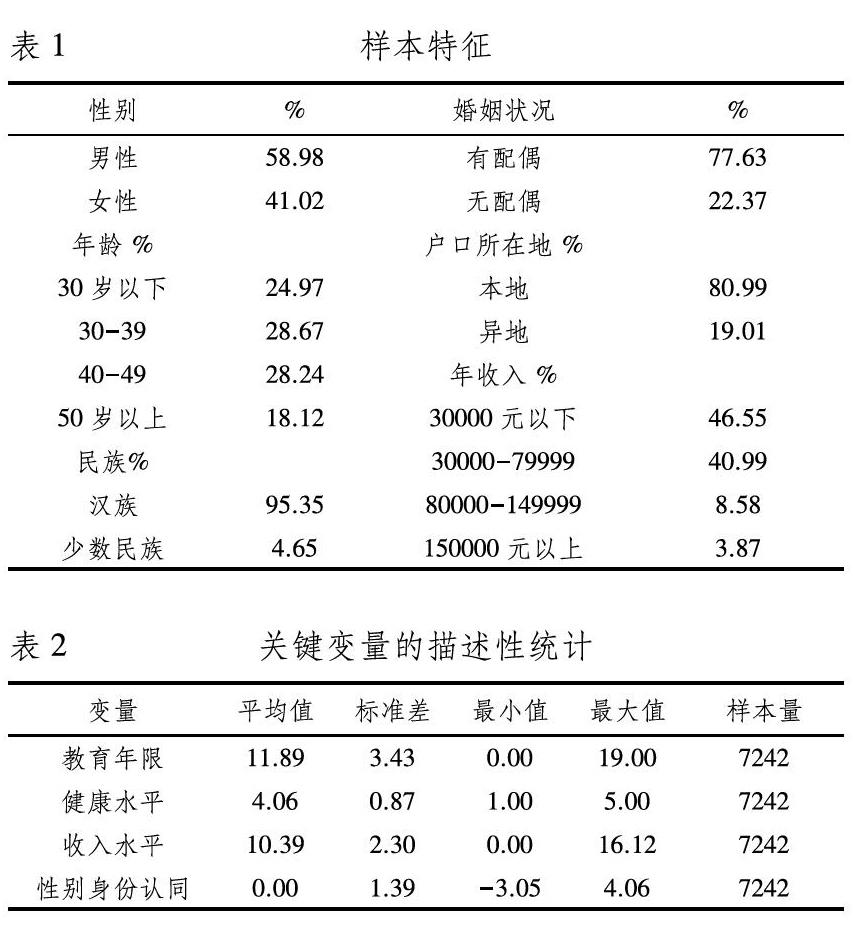

本文采用中国综合社会调查的混合截面数据展开研究。该调查是由中国人民大学组织的面向中国成年居民的连续性、综合性大型社会调查。每年工作人员在全国范围内采用多阶段、多层次的随机概率抽样方法对上万人口调查,确保结果拥有很好的科学性和代表性。数据内容不仅包含主观幸福感,人力资本,社会等级和性别身份认同指标,还包含被访者的人口统计学信息,如性别、年龄、民族、收入、婚姻、户籍所在地等。筛选数据后最终选定2010年、2012年、2013年、2015年四期的混合截面数据。与横截面数据相比,混合截面数据一方面可以扩大样本容量,增加代表性,也可以获得更准确的估计量,更真实地检验假设。由于研究关注的对象是企业员工,所以筛选出目前从事非农工作且工作单位性质为企业的样本,剔除关键变量存在的缺失值的样本,最终得到可用于本研究的7234个观察值。

(二)主要变量和模型

本研究探讨的核心问题是主观幸福感(Hap),指标来源于问题“综合来说,您觉得您的生活是否幸福?”的答案,该问题采用5点法进行评分,从1到5分别代表从非常不幸福到非常幸福。回答比较幸福的人最多,占到59.91%,其次是说不说幸福不幸福和非常幸福,分别占比18.40%和15.37%。中位数及以上的回答占总体的93.68%,可见目前我国企业员工的幸福感总体较高,比较不幸福和非常不幸福仅占5.42%和0.9.%。根据前文叙述,本文从两个维度对自变量人力资本进行衡量,即健康指标(Hea)和教育(Edu)指标。健康水平源自问题“您觉得目前的身体健康状况是?”,答案采取5点法进行评分,从1到5分别代表从很不健康到很健康。教育水平则按照已有做法转化为教育年限。

社会等级(Pos)自评是本文的中介变量。该指标来源于问卷中“在我们的社会里,有些人处在社会上层,有些人处在社会下层,您认为您目前在哪个等级上?”的答案,选项共分十个等级,从1到10分别代表最低层级到最高层级,数字越大,社会等级自评越高。其中占比最高的是第五层,33.87%,之后是第四层18.59%,第三层13.49%。前三项共占65.95%,反映出我国大多数人认为自身的社會等级较低。

CGSS中关于性别身份认同(Vie)的指标共有五项,分别是“男人以事业为重,女人以家庭为重”、“男性能力天生比女性强”、“干得好不如嫁得好”、“在经济不景气时,应该先解雇女性员工”和“夫妻应该均等分摊家务”。答案均采用Likert-5点法,从低到高分别代表了受访者对该观点看法的认同程度,1代表完全不同意,5代表完全同意。参照已有做法提取主成分[22],第五项由于相关性较弱,且为反向测试题,理解也上存在歧义,所以删除该题项。对剩余存在较强相关性(KMO=0.697)数据进行归一化处理,运用主成分分析法降维,提取第一主成分作为性别身份认同的指标,数字越大,性别身份认同越强。

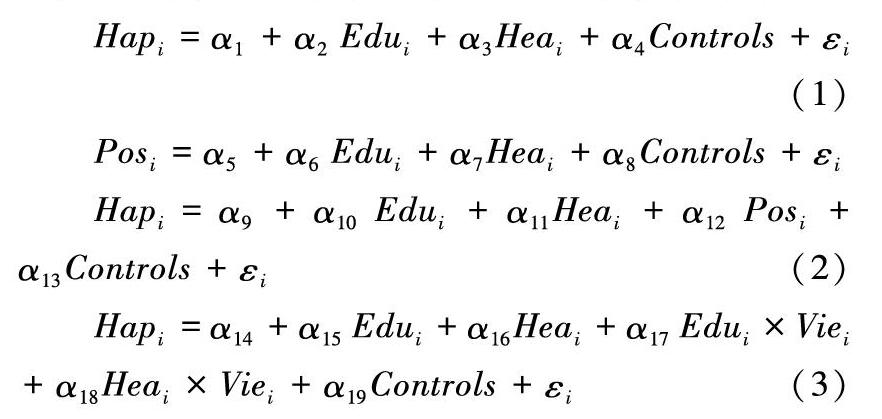

参考已有的幸福感影响因素研究,本文的控制变量主要为性别、民族、年龄、婚姻、收入、户口所在地等。考虑到我国东部、中部、西部不同的发展水平,引入地区变量来控制地区差异。另外,由于所使用的样本是混合截面数据,所以设置时间虚拟变量(year2012、year2013、year2015)来控制不同年份产生的差异。本文测量人力资本对幸福感作用的计量模型设计如式(1)所示。中介模型如式(2)所示,调节模型如式(3)所示。

四、实证结果分析

(一)假设检验

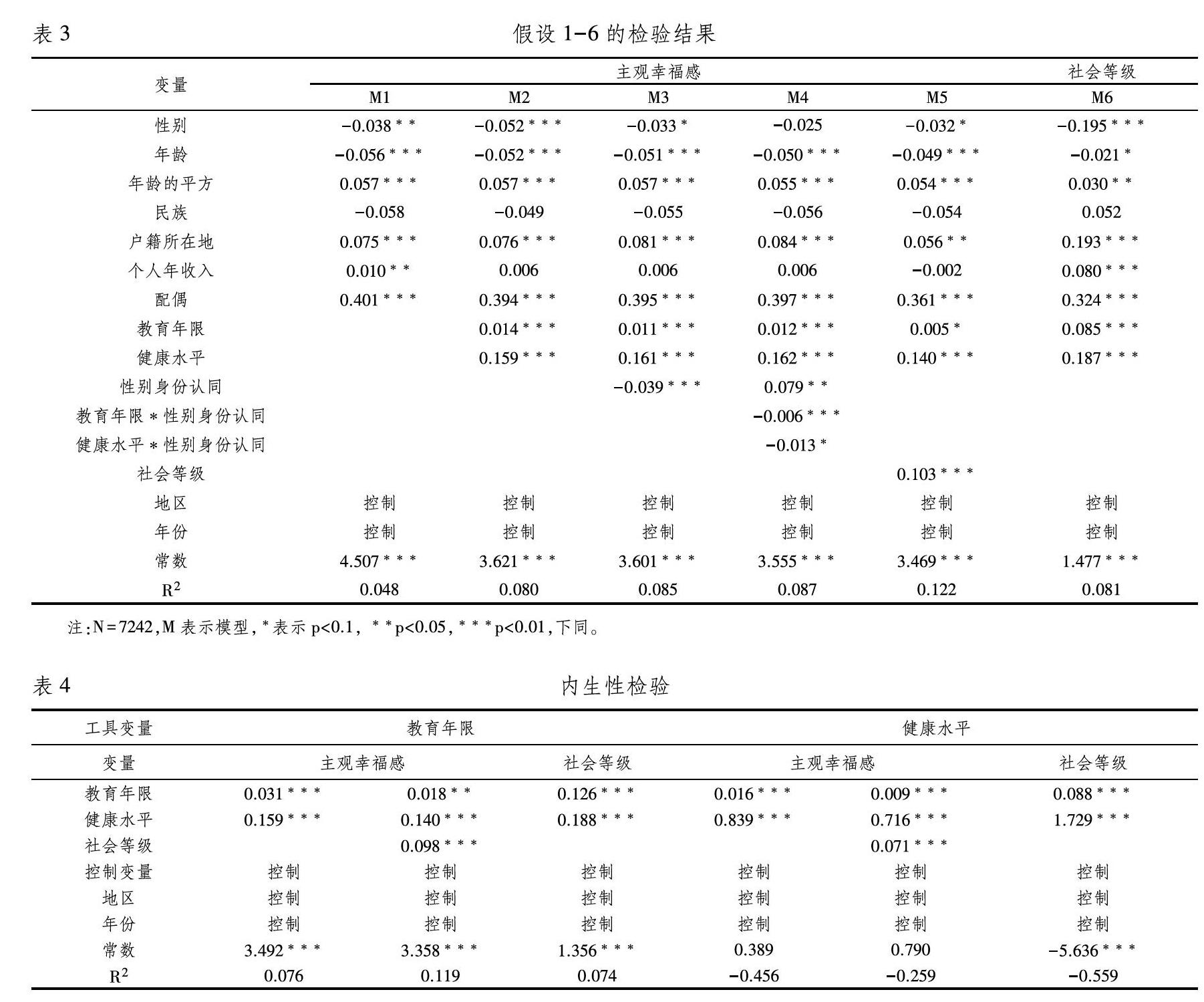

本研究以员工人力资本为自变量,主观幸福感为因变量构建模型。为了检验社会地位的中介效应,本文采取了Baron和Kenny的三步方法[23]。如表3所示,第一步,模型1纳入员工的性别、年龄、年龄的平方、民族、户籍所在地、个人年收入、配偶、地区和年份虚拟变量等控制变量。模型2将自变量员工的人力资本变量,教育年限和健康水平对因变量主观幸福感进行回归。结果显示人力资本变量对主观幸福感有显著的正向影响,其中教育年限a=0.014,p<0.01,健康水平a=0.159,p<0.01。假设1得到支持,且健康水平的影响程度明显大于教育年限的影响程度(0.159>0.014)。第二步,模型6将自变量人力资本对中介变量社会等级进行回归,结果显示教育年限显著正向影响员工社会等级,a=0.085,p<0.01.健康水平显著正向预测社会等级,a=0.187,p<0.01,假设2得到验证。第三步,把社会等级纳入模型5,主观幸福感与人力资本变量显著相关,教育年限正向影响主观幸福感a=0.005,p<0.1,健康水平正向影响主观幸福感a=0.140,p<0.01。0.005<0.014,0.140<0.159,各指标都达到显著水平,并且社会等级显著正向影响员工的主观幸福感a=0.103,p<0.01,因此社会等级在员工的人力资本和主观幸福感之间存在部分中介的作用。假设3,假设4得到了支持。

为了检验性别身份认同在人力资本与主观幸福感之间的调节作用,本研究依次在模型1,2,3,4中加入控制变量、人力资本变量、性别身份认同变量和人力资本与性别身份认同的交互项。模型4的结果显示,人力资本变量与性别身份认同的交互项显著,负向调节主效应。其中教育年限与性别身份认同交互项显著a=-0.006,p<0.01,健康水平与性别身份认同的交互项也显著a=-0.013,p<0.1,假设4得到验证。性别身份认同越强,员工人力资本对主观幸福感的影响越弱。

(二)稳健性检验

关于人力资本对幸福感影响模型的准确估计可能存在内生性问题。首先,影响员工幸福感的因素众多,模型难以穷尽所有影响因素从而导致遗漏变量问题。其次,不仅员工的人力资本会对主观幸福感产生影响,而且幸福感也可能会反向影响员工人力资本。比如,当员工拥有较强的幸福感时,一方面意味着有较好的生活水平,更有能力进行人力资本投资。另一方面更积极的心理状态可能对健康和学习状态产生溢出效应。另外,人力资本的健康水平和教育程度之间也可能存在着互相影响。

因此,选择省级层面的2010年预期寿命和死亡率作为健康水平的工具变量,父亲的教育程度和省内“211工程”大学数量作为教育程度的工具变量,分别进行两阶段最小二乘法回归来解决这一问题。在对健康水平的内生性问题检验当中,首先相关研究已经证明寿命是一个人健康水平的直接体现,拥有健康体魄的人寿命更长,中国国民健康指数中,预期寿命也是度量健康水平的核心指标。其次,受地方公共资源和生活习性的影响,同一省份的人的健康和寿命拥有较强的相似性,另外,省级平均寿命为宏观数据而个人健康水平为微观数据,个人因素难以对全省的健康水平产生影响,有极强的外生性。同理,省级层面的死亡率也反映了当地人的健康水平,且外生性极强。在对员工教育程度的内生性检验中,关于教育代际传递的研究已经证明教育水平在代际间有稳定的传承性,父亲教育水平正向影响子女教育水平,且不受子女相关因素的影响。地区一流大学数量代表的教育能力,影响员工的教育水平,同时外生性极强。

本文基于两阶段最小二乘法计算了Cragg-Donald Wald 统计量,结果明显高于Stock&Yogo所提出的10%水平拒绝弱工具变量的问题,据此,本文可以认为所使用的工具变量不存在弱工具变量问题,对健康水平和教育年限有较强的解释力。Sargan统计量显示,工具变量与回归方程中的残差项不相关,外生性强。从表4的回归结果可以看出,在解决了内生性问题之后,员工人力资本仍然在1%的水平上显著正向影响主观幸福感,社会等级的中介效应显著,与先前结论无明显差异,研究结论具有穩健性。

(三)进一步讨论:员工人力资本对主观幸福感影响的代际差异

员工由于成长年代的不同,在观念和人格上往往会带有鲜明的时代烙印,目前主流的观点将员工分为“新生代”和“非新生代”。新生代员工是指20世纪80年代以后出生的劳动者,非新生代员工是这之前出生的劳动者。中国1978年的改革开放政策对全国政治、经济和文化的转变产生了极为重要的影响,所以将1979年及以后出生的劳动者定义为新生代员工,将此时间之前出生的劳动者定义为非新生代员工。我国的新生代员工大比例为独生子女,成长环境优越进而形成自由、独立、自我实现的人生观;但奋斗意识、团队意识和奉献意识薄弱。这些特征使得新生代与非新生代员工在对人力资本和幸福感的认识方面存在鲜明的差异,使得员工人力资本对幸福感影响产生代际差异。

根据员工的出生年份将其划分为新生代员工与非新生代员工,并分别计算两个群体2010至2015年幸福感的平均数,其中2014年由于未进行调查,数据为2013年和2015年的平均数。如图1所示,2010—2015年间,全体员工幸福感总体上呈现波动式上升的趋势,且新生代员工的幸福感明显高于非新生代员工,存在幸福感的代际差异现象。通过分组回归检验教育年限和健康水平两种人力资本对不同代际员工幸福感的影响。如表5所示教育人力资本在代际间呈现较明显的差异,而健康人力资本在代际间的差异不显著。新生代员工教育年限和健康水平正向影响主观幸福感a=0.024和a=0.151,p<0.01,非新生代员工教育年限正向影响主观幸福感a=0.008和a=0.161,p<0.01,教育在新生代员工群体中对幸福感的作用明显更强0.024>0.008,健康程度则在不同代际的员工幸福感作用中都发挥较为重要的作用,且差异不明显,非新生代员工因为年龄更大而可能面临更大的健康风险,所以影响程度略高于新生代员工0.161>0.151。由此可知,教育人力资本是造成幸福感代际差异的影响因素之一。

为了保证结论的稳健性,本文将员工代际作为调节变量验证这一结论。在模型2的基础上分别加入员工代际和代际与人力资本变量的交互项检验调节作用,结果如表6所示,教育年限和员工代际的交互项显著正向影响主观幸福感,正向调节教育年限与主观幸福感的关系,即新生代员工的教育人力资本对主观幸福感的影响显著高于非新生代员工教育年限对主观幸福感的影响。健康水平与代际的交互项不显著,健康人力资本对主观幸福感在新生代员和非新生代员工之间不存在显著差异。这一结果与分组回归结果保持一致,证明结论稳健,主观幸福感在代际间存在差异且教育年限是造成这种差异的主要原因之一。

五、研究结论与启示

本文以地位获得理论为视角,旨在探究员工人力资本与主观幸福感的关系。通过对四年CGSS混合截面数据中7242位企业员工的数据分析,对假设进行了检验。研究结果表明:(1)企业员工的人力资本对主观幸福感有显著的正向预测作用,且人力资本中的健康水平对主观幸福感的影响明显高于教育对于主观幸福感的影响,影响程度更强,进一步否定了人力资本负向影响主观幸福感的观点;(2)社会地位在企业员工人力资本与主观幸福感之间起到中介作用;(3)性别身份认同调节了人力资本与主观幸福感之间的关系。具体来讲,当员工本着更加传统、强烈的性别身份认同时,人力资本对主观幸福感的影响将会减弱;当性别身份认同较弱,较现代时,人力资本对主观幸福感的影响更强。(4)员工主观幸福感存在代际差异,新生代员工主观幸福感高于非新生代员工,教育人力资本是造成这种差异的影响因素之一。

基于以上研究结论可以得到如下启示:

对于个人而言,首先应树立终身学习与终生锻炼的理念,主动在教育与健康方面投入更多的时间和货币资本、提升自身人力资本存量。在幸福感的众多影响因素当中,各要素的影响能力差异巨大,而以教育和健康为代表的人力资本是不容忽视的要点。自身综合素质提升不仅可以提高对于工作的胜任力,增加收入提高和职位晋升的概率,也可以提高人际关系的处理能力,营造更密集和融洽的社交网络。其次应在工作中发现自身价值,认可自身成就,保持积极心态,做到不盲目攀比,这种乐观的心态会产生更高的主观社会地位,进而提升生活满意度和主观幸福感。最后,应秉持现代化的性别思想,平等看待男女的地位。两者拥有不同的性别优势,在合适的岗位都可以发挥各自优势。且传统的性别认同包含极大的歧视色彩,难以客观地反映真实人力资本情况。只有平等看待两性地位才创造更大的成长空间,实现优势互补,价值共创,在和谐氛围中提升幸福感。

对于企业而言,应将提升员工人力资本作为长期发展理念。企业核心竞争力形成依靠的是核心人才,而人才的评价正是对人力资本的价值反应,所以提升员工人力资本是提升企业竞争力的重要手段。目前成熟的方法包括提供职业培训和健康福利。在工作前和过程中对员工进行岗位相关培训,可以在提升工作满意度的同时,改善劳资关系,降低离职率、提升企业长期绩效。此外,企业应搭建趋于扁平化的组织层级,推行以人为本的组织文化。文化环境对员工主观社会地位有极大影响,排除必要的休息时间外,员工绝大多数时间在企业度过,当员工感受到被认可,被尊重,自主权得到保障时,组织中的上下级与同事关系会更和谐,员工将产生较高的社会地位感知,提升主观幸福感。而幸福感提升最终也会反馈在企业价值和长期成长当中。

对于政府而言,应扎实推进人才强国与健康中国战略,稳步提升居民幸福感。居民幸福感是反应地区综合实力的基本指标,也是经济高质量发展与社会和谐稳定的重要保障。本结论从微观角度为提升居民幸福感提出政策建议。首先将提升国民健康水平放在核心位置,并从三个方面落实这一目标。一是提升食品质量标准和监管力度,保证居民的饮食安全,减少就餐带来的健康威胁,二是提升药品质量和医疗服务水平,减少可能的疾病和意外带来的负面影响,三是提升组织社会层面的健身活动,让锻炼和健康意识深入人心。其次,应稳步提升国民教育水平,通过义务教育保证社会最低教育程度,通过研究生教育培养更多的创新人才,综合提升国家科技水平和文化软实力。最后,政府应继续推进对于男女平等的宣传,虽然经过改革开放四十年的影响,我国的女性的社会地位已经得到了极大的提升,但千年的封建文化让男尊女卑的思想根深蒂固。女性社会地位的提升将会为地区带来更大的生产力和更高的居民幸福感,这种平等的现代化人力资本观念也将更高效的为全社会创造价值。

参考文献:

[1] 苏涛,陈春花,宋一晓,等. 基于Meta检验和评估的员工幸福感前因与结果研究[J].管理学报,2018,15(4):512-522.

[2] Wright T A, Cropanzano R. Psychological Well-being and Job Satisfaction as Predictors of Job Performance[J].Journal of Occupational Health Psychology, 2000,5(1):84.

[3] Diener E, Suh E M, Lucas R E, Smith H L. Subjective Well-being: Three Decades of Progress[J].Psychological Bulletin, 1999,125(2): 276-302.

[4] Waterman A S,Schwartz S J,Zamboanga B L. The Questionnaire for Eudaimonic Well-being: Psychometric Properties,Demographic Comparisons,and Evidence of Validity[J].The Journal of Positive Psychology,2010,5(1): 41-61.

[5] 张帆.中国的物质资本和人力资本估算[J].经济研究,2000(8):65-71.

[6] 续继,黄娅娜.性别认同与家庭中的婚姻及劳动表现[J].经济研究,2018,53(4):136-150.

[7] Schultz T. Investment in Human Capital[J].American Economic Review,1961,1:1-17.

[8] Becker G.Human Capital,2nd edition[M]. New York:Columbia University Press,1964:13-44 .

[9] David P L,Scott A S. The Human Resource Architecture: Toward a Theory of Human Capital Allocation and Development[J].Academy of Management Review,1999,24(1):31-48.

[10]Robert J B,Human Capital and Growth[J].The American Economic Review,2001,91(2):12-17.

[11]楊建芳,龚六堂,张庆华.人力资本形成及其对经济增长的影响——一个包含教育和健康投入的内生增长模型及其检验[J].管理世界,2006(5):10-18,34,171.

[12]Anderson C,Kraus M W,Galinsky A D.The Local-ladder Effect: Social Status and Subjective Well-being[J].Psychological Science,2012,23(7):764-771.

[13]Blau P M,Duncan O D. The American Occupational Structure[M]. New york: Wiley,1976:5-12.

[14]吴愈晓.社会关系、初职获得方式与职业流动[J].社会学研究,2011,26(5):128-152,244-245.

[15]阳义南,连玉君.中国社会代际流动性的动态解析——CGSS与CLDS混合横截面数据的经验证据[J].管理世界,2015(4):79-91.

[16]李培林,田丰.中国劳动力市場人力资本对社会经济地位的影响[J].社会,2010,30(1):69-87.

[17]Burr A,Santo J B,Pushkar D,Affective Wellbeing in Retirement: The Influence of Values,Money,and Health Across Three Years[J].Journal of Happiness Studies,2011,12(1): 17-40.

[18]Anderson C,John O P,Keltner D. Who Attains Social Status? Effects of Personality and Physical Attractiveness in Social Groups[J].Journal of Personality and Social Psychology,2001,81(1):116-132.

[19]Davis A J. New Money and Old Man/lady and “Twos Company”: Subjective Welfare in the NORC General Social Surveys,1972-1982[J].Social Indicators Research,1984,15(14):319-350.

[20]费孝通.江村经济[M].北京:商务印书馆,2001:41-59.

[21]Bertrand E,Kamenica J P .Gender Identity and Relative Income within Households[J].Quarterly Journal of Economics,2015,130(2):571-614.

[22]熊艾伦,王子娟,张勇,等.性别异质性与企业决策:文化视角下的对比研究[J].管理世界,2018,34(6):127-139,188.

[23]Baron R M,Kenny D A. The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual,Strategic,and Statistical Considerations[J].Journal of Psychological and Social Psychology,1986,51(6):1173-1182.

Abstract:China′s market-oriented reform has greatly enhanced the value of human capital, making employees more able to enhance their happiness with their own strength;however, the promotion of human capital will also lead to the double high expectations of society and itself. The gap between ideal and reality and the pressure of public opinion environment will reduce employees′ happiness. Therefore, whether human capital can improve employees′ happiness is still a question worth exploring.Based on the mixed cross-sectional data of China comprehensive social survey from 2010 to 2015, this study uses the status acquisition theory to study the impact of human capital on subjective well-being.The results show that: there is a positive correlation between employees′ human capital and subjective well-being, in which the role of health human capital is stronger;social status plays an intermediary role between human capital and employees′ subjective well-being; gender identity regulates the relationship between human capital and subjective well-being; the subjective well-being of new generation employees is significantly higher than that of non new generation employees, and education human capital has a different effect on the generation of happiness.

Key words:human capital; subjective well-being; social status; gender identity; generational differences

(责任编辑:赵春江)