亚洲柑橘木虱刺吸行为特征研究

2021-03-26黄振东鹿连明蒲占湑胡秀荣沈宣才吕佳朱

黄振东鹿连明蒲占湑胡秀荣沈宣才吕 佳朱 莉

( 1.浙江省柑橘研究所台州 318026;2.浙江省台州市农资股份有限公司)

柑橘黄龙病(huanglongbing,CandidatusLiberibacter asiaticus) 是目前世界上最具破坏性的柑橘病害之一,而柑橘黄龙病可以通过亚洲柑橘木虱Diaphorina citri(Hemiptera:Liviidae)进行传播,亚洲柑橘木虱为刺吸式口器的害虫,主要为害植株的新芽嫩梢,成虫分散在叶和嫩芽上吸食,若虫群集在新梢、嫩芽和幼叶上为害,吸食芽梢汁液,黄龙病病原菌能在木虱体内生活,带菌木虱在健康橘树上取食时,病原菌通过口针进入植株内,在植株内定居、繁殖,受害的植株叶片均匀黄化,脉间叶肉似缺锌状黄化,节间短,后期枝干枯死,果实小并畸形,根多腐烂,甚至全株枯死。因此,防治亚洲柑橘木虱是切断柑橘黄龙病传播蔓延的重要途径,也是柑橘黄龙病综合防控的关键环节。

根据亚洲柑橘木虱在柑橘软组织和表皮的刺吸路径相关的DC-EPG信号分别定义其产生 8种主要的取食波形,依次为非刺探波(Np波)、路径波(C波)、 D波、韧皮部分泌唾液波(E 1波)、韧皮部被动吸食波(E 2波)以及木质部主动吸食波(G波)。通过刺吸电位技术记录亚洲柑橘木虱的刺吸行为,可以进一步明确亚洲柑橘木虱传播柑橘黄龙病的机理和其在橘树上的定殖、发育和适应性。

本试验开展了亚洲柑橘木虱在柑橘叶片上的EPG信号初步研究,明确了其各种取食波形的特征,以及其在12小时内和24小时内刺吸波形的各种参数变化,为进一步开展亚洲柑橘木虱和黄龙病有效防治提供参考。

1 材料与方法

1.1 供试材料

健康真龙柚(Citrus grandis osbeck cv.Zhenlongyou)种子,来自浙江省柑橘研究所的国家柑橘品种改良中心浙江分中心,种子去皮,播于蛭石中萌发,发芽 2~ 3月(叶 3~ 5片)后,挑选生长一致的植株用于亚洲柑橘木虱寄主植物用于EPG测试。

试验所用亚洲柑橘木虱从浙江省台州市黄岩区头陀镇一处果园(28°38'35"N,121°09'30")收集后饲养于浙江省柑橘研究所玻璃温室内,采用九里香罩笼饲养 3年,试验前提前 1 d将日龄在15 d左右的成虫移入EPG测试实验室内罩养虫笼的真龙柚植株上。

1.2 实验仪器和场地

EPG试验是在一个专用房间进行,照明采用LED节能灯,300LUX光强度、温度控制在26~28℃、相对湿度维持在65%~70%,测试从下午14:00开始,共记录12 h和24 h,采用GIGA- 8型刺探电位仪(EPG系统,瓦赫宁根,荷兰),通过GIGA- 8型DC EPG放大器记录信号,信号放大倍数调整为100倍,采用Stylet+d.exe Version 1.2软件接受信号,贮存,采用Stylet+a.exe Version 1.2软件进行信号分析(Laboratory of Entomology,Wageningen University,The Netherlands),银胶、铜钉、金丝购自上海应赛仪器设备有限公司。

1.3 实验方法

将饲养在实验室养虫笼内的亚洲柑橘木虱成虫取出饥饿 2 h,置冰箱在 0℃下冷冻3~ 5min,迅速用导电性银胶将18μ m直径的金丝粘到亚洲柑橘木虱背板中间,粘结结束后,静置 3~ 5min使其能正常活动后,转入法拉第笼中的试验处理过的真龙柚植株幼嫩并完全展开的叶片上,连接金丝到电极,植物电极则插入土壤,然后关上法拉第笼门,屏蔽外界干扰,开启EPG仪器和记录,一次同时进行 8组亚洲柑橘木虱的EPG信号记录。

1.4 数据分析

将24 h波形总数除 2转换为平均12 h波形次数与12 h进行比较,12 h和24 h内完成有效刺吸的记录的EPG波形图像参考Bonani等人(2010)方法,按照不同的刺吸行为分为Np波、 C波(A+B+C)、 E 1、 E 2、 G波、 D波,各波形参数采用DPS14.5系统单因素试验统计分析(Tukey法)进行差异显著性分析(p= 0.05)。

2 结果分析

2.1 亚洲柑橘木虱成虫在橘苗上的各种刺吸行为图谱

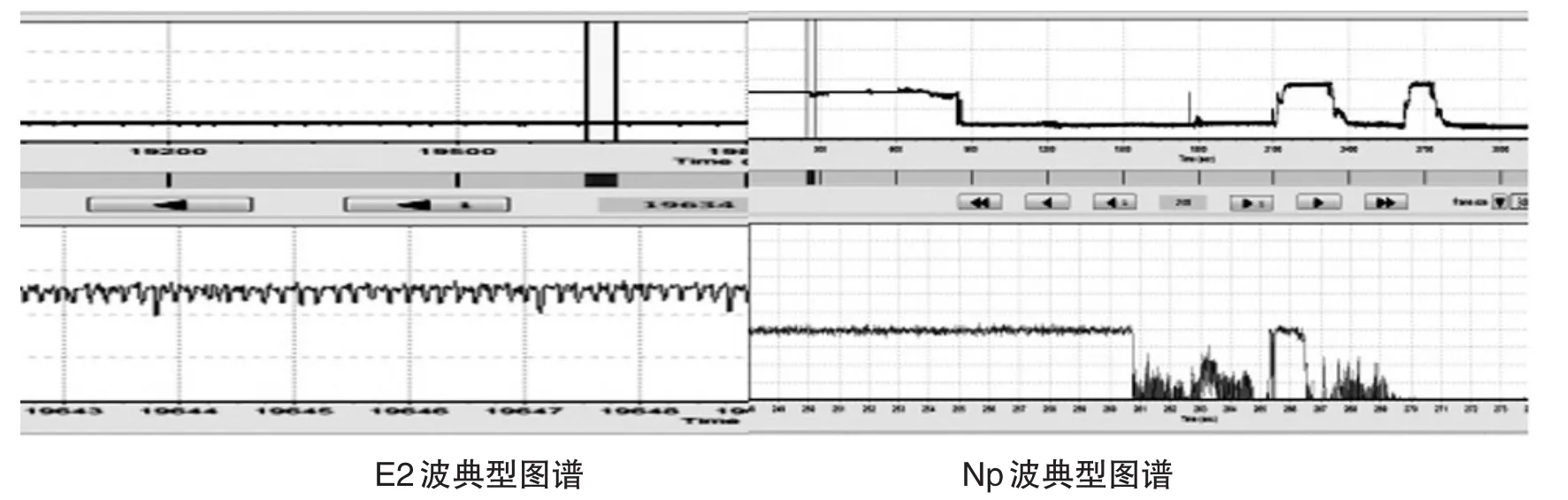

根据亚洲柑橘木虱各种波形特征及已知的生物学意义: C波是在细胞间穿刺寻找取食位点。这种波形出现于口针经过叶表皮至吸食部位(韧皮部)的途中,称为路径波(Pathway waveform)。 D波:出现在 C波和 E 1波之间,频率为 1~ 6Hz,主频为 2Hz,持续时间15 s左右。电势与 C波处在同一水平上,反映的是胞外电势水平,可能与口针接触和刺探筛管壁的活动有关。 E波:电势水平较低,是胞内电势水平,反映了口针刺探韧皮部筛管的过程,持续时间较长,分为 E 1和E 2共 2个亚波, E 1波频率为5~ 1 0Hz,主频在7.5Hz,波峰朝上,与木虱主动分泌水溶性唾液到筛管中有关;E 2波频率为4~ 9Hz,波峰朝下,与木虱在筛管中被动吸食有关。G波:电势与 C波持平,但振幅在几种取食波中最大,很容易分辨,反映的是胞外电势水平,频率为7Hz,与木质部主动吸食有关。非刺探波(Np波)一般为柑橘木虱开始在柑橘上活动初期的一段波形,大部分情况下随后开始出现的是C波,也有直接开始G波、 E 1和 E 2波的(图1)。

图1:亚洲柑橘木虱各种波形特征

2.2 亚洲柑橘木虱成虫在真龙柚苗上的各种刺吸行为比例

12小时试验过程 C波时间占整个试验时间比例为52.75%,显著低于24 h试验过程的71.53%比例, E 2和 G波时间比例显著高于24小时期间的比例,说明随着亚洲柑橘木虱在柑橘上停留时间的延长,韧皮部吸入和木质部刺吸的时间比例降低,而 E 2波是与柑橘黄龙病传播相关的行为,因此可以推断亚洲柑橘木虱在柑橘植株上短时期内传播效率更高。

亚洲柑橘木虱转入真龙柚植株叶片后会很快转移到背部进行韧皮部取食,也有一部分柑橘木虱在移动过程掉落。连续在柑橘叶片上完成12h刺吸不掉落的亚洲柑橘木虱比例为42.19%,而在24h试验过程中,能完成有效刺吸不掉落的比例降低到38.75%,两者之间没有显著性差异,亚洲柑橘木虱成虫在长时间的刺吸过程中,必定会由于掉落而造成有效记录信号比例的下降(图3)。

图3 亚洲柑橘木虱完成试验期刺吸比例

图4显示,亚洲柑橘木虱在12 h完成波形总次数显著大于24 h折断成12 h的平均值,表明亚洲柑橘木虱经过饥饿后释放在柑橘叶片后12 h内会较为活跃,而在12h后活跃期下降,同样 C、D+E 1、 G波次数均显示12h期间总次数大于24 h总次数,而 E 2波总次数12 h与24 h差异不显著。

图4 亚洲柑橘木虱波形次数

图5显示,亚洲柑橘木虱在12 h内,Np、 D波形每次平均持续时间显著大于24 h处理,而 C、 E 1、 E 2、 G波每次平均持续时间显著小于24 h处理,同样表明亚洲柑橘木虱经过饥饿后释放在柑橘叶片后12 h内会较为活跃,而在12 h后活跃期下降。

图5 亚洲柑橘各波形每次持续时间(各波形总时间/刺吸次数)

图6显示,亚洲柑橘木虱在12 h内, D波形总时间平均值显著大于24 h处理,而 C、 E 1、E 2、 G波总持续时间显著小于24 h处理。

图6 亚洲柑橘各波形总时间(WDI)

3 结论

C 波称为路径波,是在细胞间穿刺寻找取食位点,这种波形出现于口针经过叶表皮至吸食部位(韧皮部)的途中。12 h内亚洲柑橘木虱花费在口针活动取食选择的时间比例小于24 h,说明经过长时间的适应,亚洲柑橘木虱在柑橘叶片上出现一定的取食疲倦,12 h韧皮部和木质部取食比例均高于24h ,说明亚洲柑橘木虱一旦进入寄主会迅速地进行取食,这也可能与试验前的饥饿处理有关。在12 h和24 h不同时间段,亚洲柑橘木虱由于调整位置而掉落的比例差异不大,说明在寄主柑橘叶片上活动性不强,从12 h和24 h波形次数、各波形每次持续时间、各波形总时间比较,也说明随着木虱在寄主上停留时间加长后各波形出现频率降低。

本研究初步对亚洲柑橘木虱在柑橘嫩叶上的刺吸电位信号进行分析,对亚洲柑橘木虱在寄主上12 h和24 h内的刺吸行为参数进行了比较,初步发现亚洲柑橘木虱在寄主活动性一般,在短时间内韧皮部取食的时间和频率较高,因此一旦出现柑橘木虱,需要迅速扑灭,对于柑橘黄龙病低密度地区防治,一定要加强对柑橘木虱的预测预报,及时用药防治柑橘木虱,才能更好地预防柑橘黄龙病的发生。