国家秘密类政府信息公开案件审查模式的转型

2021-03-23杨伟东

杨伟东

政府信息公开制度以倡导和促进开放、透明和公开为使命,免除公开事项虽是妥善处理知情权与其他正当权益关系而嵌入这一制度的必然选项,但因与透明和公开相向、相异,其多寡和运用直接决定信息公开制度的整体成效。因而,免除公开事项的规范和约束始终居于这一制度的中心地位。国家秘密类政府信息虽是公认的免除公开事项,但如何审查国家秘密的行政认定是规范此类免除公开事项的关键。本文以200 余则司法案例为分析基础,探讨国家秘密类政府信息案件审查的基本立场和具体运行的现实图景,分析审查转型的必要与路径。

一、广为接受的免除公开事项

理论上,一类或一项免除公开事项能够写入政府信息公开制度之中,必定源于特定的正当权益值得或者需要保护,从而构成了对知情权限制或克减的必要。正当权益的确定虽有尺度,但常常受语境的限制,与各国和地区的实际需要密切关联,甚至会有利益博弈掺杂其中。比较可发现,不同国家和地区设置的免除公开事项存在差异,不仅事项多少不尽相同,而且存在特别的免除公开事项。例如,英国、泰国等国家将与王室有关或危及王室的信息纳入不公开事项,〔1〕英国《信息公开法》第37 条规定,凡与英王、王室成员或王室内府的通信以及英王授予爵位或荣誉(honour or dignity)有关的信息,不得公开。南非规定行政机关不得公开第三人的研究信息。〔2〕南非《促进信息获取法》第43 条规定,凡涉及由或者代表第三人正在进行或将进行的研究,公开可能暴露第三人或其代表人,或者将致其研究主题严重不利的信息,不得公开。美国《信息公开法》规定的有关油井地理数据免除公开事项,是在该法制定过程中,时任美国总统约翰逊(Lyndon Johnson),为保护盛产石油的家乡德克萨斯州的利益,以欲对该法行使否决权相威胁迫使国会增加的事项。〔3〕See James Micheal: The Politics of Secrecy, Penguin Books Ltd, 1982, p.129.不过,因现代国家面临着十分相似的保密需要,〔4〕See Toby Mendel: Freedom of Information: A Comparative Legal Survey, Published by UNESCO, 2008, p.148.对免除公开事项的设置异中存同,表现出不少内在的一致性和相似性。其中,国家秘密类政府信息是广为接受的免除公开事项。

国家秘密类政府信息成为各国、各地区免除公开事项最明显的公约数,在于其保护的是国家安全、国家利益和国家秩序,是攸关国家安危的重大利益,在与知情权的比较平衡中无疑居优越地位。“政府有时必须严格控制一定的信息,这些信息或赋予国家相较于敌人而言的重大优势,或防止敌人拥有将对国家造成重大损害的优势。”〔5〕Arvin S. Quist, Security Classification of Information: Vol. 1: Introduction, History and Adverse Impacts, Ch. 1 (2002). Quoted from Christina E. Wells, “National Security” Information and the Freedom of Information Act, Administrative Law Review, Vol. 56, No.4, 2004, p.1195.不同国家不同时期的国家秘密范围可能有别,但多涉及军事国防、外交、情报、反间谍、经济和科学技术安全等事项。“从本质层面看,所有国家的国家秘密都与该国安全、利益密切相关,这是一切国家秘密的核心所在。”〔6〕熊开:《论国家秘密的本质》,载《广西社会科学》2011 年第5 期,第79 页。在国家是个人、组织生存的主要政权组织和环境的前提下,凡涉及国家安全、利益的事宜无疑是每个国家首先要捍卫的,把国家秘密类信息列入免除公开事项,且常常放在首位加以规定,顺理成章。从历史发展角度观察,保守国家秘密历史悠久,且长期占主导地位。伴随着开放、透明和公开理念的确立及实践的发展,信息公开越来越成为主导性制度,妥善处理公开与保密关系,将保密限定在必要、合理范围内成为潮流和基本要求。

在信息公开立法中,对国家秘密类政府信息的免除有三种典型方式。第一种是形式方法,即凡依法定为国家秘密的信息为不公开事项,以美国、保加利亚等国家为代表。〔7〕我国台湾地区亦采用此种方式。“政府资讯公开法”第18 条第1 款规定:“经依法核定为国家机密或其他法律、法规命令规定应秘密事项或限制、禁止公开者”,限制公开或不予提供。美国《信息公开法》规定的第一项免除公开事项是,在由美国总统发布的行政命令为国防或外交政策而保密的具体授权之内,且根据此行政命令事实上恰当予以定密的信息;第三项免除公开事项是其他联邦法律特别规定保密的信息。〔8〕See 5 U.S.C. § 552 (2012 & Supp. V 2017).第二种是实质方法,即由信息公开法明确列出涉及国家安全和利益而不予公开的具体事项并规定相应的条件,日本、英国、加拿大、南非、德国等不少国家采用这一方式。日本《信息公开法》第5 条第3 项规定“行政机关的首长有相当的理由认为公开可能危害国家安全,损害与其他国家、国际组织的信赖关系或使与其他国家或国际组织的交往受到不利益的信息”,属于不公开信息。〔9〕《日本信息公开法》,朱芒译,载《行政法论丛》2003 年第1 期,第588 页。英国《信息公开法》从第23 至31 条逐一规定涉及国家安全机关、国家安全、国防、国际关系、英国国内关系、经济安全等信息,符合规定条件的皆属于免除公开信息。第三种是混合方法,即信息公开法列出涉及国家安全的免除公开信息的同时,又允许单行立法作出特别规定,韩国、澳大利亚等国家是代表。如韩国《信息公开法》第9 条,一方面直接规定有关国家安全保障、国防、统一、外交关系等事项公开会显著危及国家的重大利益的信息不予公开,另一方面指出依据法律或法律授权的命令规定为秘密或非公开事项的信息不予公开。〔10〕参见林宗浩:《韩国的信息公开法制》,载《行政法学研究》2006 年第4 期,第125-126 页;《韩国关于公共机关信息(情报)公开的法律》,孙汉基译,载莫于川主编:《宪政与行政法治评论(第四卷)》,中国人民大学出版社2010 年版,第330 页。

我国采用的是第一种方式,《政府信息公开条例》第14 条规定“依法确定为国家秘密的政府信息”不予公开,但条例本身没有对国家秘密作出规定。《保守国家秘密法》(以下简称《保密法》)第2 条规定:“国家秘密是关系国家安全和利益,依照法定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。”依此规定,国家秘密必须具备三个要素,关系国家安全和利益是构成国家秘密的实质要素,依照法定程序定密是程序要素,在一定时间内只限一定范围的人员知悉为时空要素。〔11〕参见国家保密局编写组:《中华人民共和国保守国家秘密法释义》,金城出版社2010 年版,第24-26 页。

国家秘密关系重大需要给予强有力保护,但这不意味着无须对行政机关以某一政府信息为国家秘密不公开的判断进行必要的审查和监督。对行政认定的审查,源于三个重要原因。

1.妥善处理信息公开与信息安全关系。当今时代,国家秘密保护极为重要,但信息公开、信息资源的合理利用对国家的政治、经济和社会发展同样重要,信息安全与信息公开不是对立关系,而是相互依存关系,二者对良好的国家治理皆不可或缺。有学者指出:“我们必须清醒地认识到:当今的国际环境与第一次世界大战、第二次世界大战时有着极为显著的不同。那时,从国家利益的观点看,阻止国家情报外流是非常重要的。但是,当今社会则与此不同,各国都在努力宣传本国的政策,以便使对方加深对自己国家的理解,这正是各国为在国际社会中维护本国利益所采取的一种重要手段。”〔12〕[日]前野育三:《论国家秘密的保护》,毕英达译,载《国外法学》1988 年第3 期,第11 页。2010 年我国修订后的《保密法》第4 条明确规定保密工作“既确保国家秘密安全,又便利信息资源合理利用。法律、行政法规规定公开的事项,应当依法公开”。〔13〕有学者认为,此规定明确宣示了公开优先原则。参见周汉华:《〈保守国家秘密法〉修改述评》,载《法学家》2010 年第3 期,第50 页。

2.行政认定存在错误的可能。行政机关对国家秘密的认定虽有专业等优势,但难免不会出错。错误既有对国家秘密的法律依据适用错误,也有把某一信息归入国家秘密时出现的归类错误。错误的出现可能源于行政机关认识的错误,也可能源自以国家秘密为借口达到不公开目的。有分析指出,定密带有主观性,其深层原因在于国家秘密不易识别、国家利益不易取舍、个人理性不易化解以及意识形态影响的不易把握等。〔14〕参见张正平:《定密的主观性及其克服》,载《法商研究》2012 年第2 期,第84-86 页。美国一架军用飞机在测试秘密电子设备时失事,机上三名丧生的文职观察员的家属向美国政府申请公开事故调查报告和幸存机组人员的陈述,用作获得国家赔偿的证据。但是,美国空军部以失事飞机和相关人员“正在执行高度机密任务”为由拒绝公开。〔15〕United States v. Reynolds,345 U. S. 1(1953), at 1-5.50 多年后解密的事故调查报告表明,报告事实上根本未涉及任何秘密的电子或军事设备问题,相反报告分析了军方失误在事故中的作用,指出发动机故障诱发事故,但若遵从技术指令事故可能能够避免,〔16〕See Erin M. Stilp, The Military and State-secrets Privilege: the Quietly Expanding Power, Catholic University Law Review, Vol.55, 2006, pp.844-845.国家秘密只是不公开的借口而已。后文案例表明,我国实践中存在着因行政机关认识错误而出现认定违法的情形。有研究曾指出:“某地方保密工作部门对本地政法部门一年的定密情况进行分析后,定密的准确率只有30%左右。”〔17〕郭杰:《信息公开与保密的法律保障》,载《信息网络安全》2007 年第4 期,第1 页。这虽是十几年前的数据,仍值得我们关注。

3.赋予公民、组织异议的渠道。即使行政机关对国家秘密的认定合法、正确,也需要赋予公民、组织提出异议的机会,通过具有一定独立性的审查者的审查,让社会对行政机关确定国家秘密的合理性保持信任和信心。在信息公开案件中,裁判者的审查至少担负如下功能:(1)证明所有不涉密的材料已公开;(2)确认所有不公开的材料具有不公开的正当性;(3)为申请人提供有价值的机会,为支持公开阐明理由和提供证据。因为在行政层面上申请人没有机会申明自己的立场,尽可能赋予申请人的法律和事实主张以相应的份量似乎不言自明。〔18〕See Robert P. Deyling, Judicial Deference and De Novo Review in Litigation over National Security Information under the Freedom of Information Act, Villanova Law Review, Vol. 37, 1992, p. 89.

二、司法审查的基本立场与现实总图景

在我国,行政复议和行政诉讼是申请公开政府信息未获成功者的两种正式救济渠道,国家秘密类案件同样如此。鉴于行政诉讼是最终的救济场所,本文以此作为主要观察对象。

(一)司法的基本立场

与其他类别的政府信息公开案件不同,法院应如何审查国家秘密的行政认定以及审查到何种程度,是此类案件的核心问题之一。通常认为,对行政机关的国家秘密的判断和认定,法院应持审慎立场,采用尊重态度,主要理由如下。

1.国家安全利益的重大性和潜在风险的攸关性。关系国家安全和利益,是把某一文件或信息定为国家秘密的实质要件,这意味着一旦泄露会或可能会对国家安全和利益造成重大损害和不利。因此,即使对是否属于国家秘密存在争议或异议,包括法院在内的审查者无论是在审查方式的选择还是在结果的判断上都应或会审慎从事,以堵塞任何泄露国家秘密的可能性。为严格控制知悉人员范围,最大程度降低泄露国家秘密风险,我国允许在特定情况下行政机关不向法院提交争议的涉密信息。最高法院《关于审理政府信息公开行政案件若干问题的规定》第5 条第4 款规定:“被告能够证明政府信息涉及国家秘密,请求在诉讼中不予提交的,人民法院应当准许。”实践中,法院亦奉行克制态度。如在刘某诉上海市政府信息公开案中,对认定为国家秘密的涉案信息《上海市城市总体规划(1999—2020)》,法院仅要求提供“文本复印件的封面页及目录页”。〔19〕上海市第三中级人民法院 (2019)沪03 行初27 号行政判决书。

2.行政机关在认定国家秘密上具有专业优势。“定密是一项十分重要的专门工作,政策性、行业性、专业性都很强”,〔20〕同前注〔11〕,国家保密局编写组书,第45 页。国家秘密的认定只有少数特定人员才能进行。更为重要的是,国家秘密的确定往往需要进行敏锐的时局和形势判断,法院和法官常常不具有这样的优势。在涉国家安全案件中,法院原则上应尊重行政机关的专业知识,“国家安全官员具有独特的地位能够看清整个形势,并能对各类微妙且复杂的因素进行权衡,以确定公开信息是否会有损国家安全”。〔21〕Department of Justice Guide to the Freedom of Information Act: Exemption 1 (posted August 21, 2019), https://www.justice.gov/oip/page/file/1197091/download, 2020 年11 月6 日访问。相反,大多数情况下法院在评价对国家安全的潜在危害时处于劣势地位,〔22〕参见[美]梅雷迪斯·弗克斯:《严查保密——法院在制止不必要的保密中应当扮演的角色》,李松锋译,载《北大国际法与比较法评论》2011 年第11 期,第187 页。“缺乏在典型的涉及国家安全的信息公开案件中对行政机关的意见进行第二次猜测所需的专业知识”。〔23〕David E. Pozen, The Mosaic Theory, National Security, and the Freedom of Information Act, The Yale Law Journal, Vol.115, 2005, p.637.

3.定密权享有和行使主要责任在于特定的机关、单位和人员。有主张认为,根据《保密法》第12条第1 款“机关、单位负责人及其指定的人员为定密责任人,负责本机关、本单位的国家秘密确定、变更和解除工作”规定,定密权享有和行使主要责任者不在法院。即使因定密发生争议,《保密法》第20条规定“机关、单位对是否属于国家秘密或者属于何种密级不明确或者有争议的,由国家保密行政管理部门或者省、自治区、直辖市保密行政管理部门确定”,法院也非定密争议的裁决机关。这构成我国特有的理由。

通过司法个案,我国清晰地表明了应尊重国家秘密的行政认定的基本立场。最高法院在一起案件中指出:“公民所申请公开的政府信息是否属于国家秘密,行政机关在告知申请人时对涉密事项作出何种程度的说明,均属于行政机关裁量权的范围,人民法院应尊重行政机关的判断。”〔24〕蔡某某诉江苏省公安厅信息公开案,最高人民法院 (2017)最高法行申2213 号行政裁定书。在此案中,蔡某某向省公安厅申请公开《江苏省公安机关基层所队标准化信息采集工作规范》文件,该厅以文件属于国家秘密为由答复不予公开。蔡某某认为答复没有明确定密文件的名称、条款,也未告知定密的要点和标志,请求判决答复内容违法。在另一起案件中,法院甚至指出对政府信息是否属于国家秘密依法不属于行政审判职权范围。“政府信息是否属于国家秘密由法定机关确定,对政府信息是否属于国家秘密有争议的,由国家保密行政管理部门或者省、自治区、直辖市保密行政管理部门确定。因此,国家秘密确定权和国家秘密争议的裁决权具有专属性,……对涉案政府信息是否属于国家秘密持有异议,依法不属于行政审判职权范围。”〔25〕高某某诉天津蓟县政府案,最高人民法院(2016)最高法行申1351 号行政裁定书。在无明确的法律和司法解释对司法应采取的态度作出规定的背景下,最高法院所持的立场无疑对法院具有很强的示范效应和指导作用,构成了司法的基本立场。

(二)司法审查的现实总图景

司法秉持尊重立场的基本要求,加之行政机关拥有既控制着涉案信息又对国家安全有解释权的优势,其结果是行政机关几乎总能赢得国家安全类信息公开案件。〔26〕Super note 23, David E. Pozen,at 637-638.为保障知情权,美国对信息公开案件采用非典型性(atypical)审查标准,即重新审查标准(de novo review standard),审查强度明显高于常规司法审查的实质性证据审查标准(substantial evidence standard of review)。然而,涉及国家秘密案件,多数法院对定密文件采用高尊重审查标准(highly deferential standard of review),以避免损及国家安全。See Department of Justice Guide to the Freedom of Information Act:Litigation Considerations (posted September 25, 2019),https://www.justice.gov/oip/page/file/1205066/download (2020 年11 月6 日访问).但这一做法遭到非议,主张通过改善诉讼程序等方式能更深入地审查行政机关不公开认定。Super note 18, Robert P. Deyling, at 96.“甚至稍许审查国家安全问题都不是一件容易或者轻松的工作,多数案件都是以法院支持行政机关公开的危险是真实的主张而告终的。”〔27〕Partricia M. Wald, Two Unsolved Constitutional Problem, University of Pittsburgh Law Review, Vol. 49, 1988, p.760.为观察我国实际情况,在北大法宝司法案例库中,以“标题”中含有“政府信息”一词进行检索,在此基础上以“全文”中含有“国家秘密”一词进行“结果中检索”,共检索到行政类案件1301 件(检索时间为2020 年10 月25 日)。经逐一筛选整理,去除无关案件,合并经一审、二审和再审案件,最终确定共有212 起国家秘密类政府信息公开案件。统计相关信息,可以发现如下特点。

1.司法否定率不低。统计显示,在212 起案件中,有52 起案件法院否定了行政认定(包括撤销、确认违法等),否定率为24.5%,数据表明在这类案件中法院否定行政认定的比例似乎并不低。可以选择与此相关的两组数据进行参照对比,一组数据是全国第一审行政诉讼行政机关败诉率,另一组数据是政府信息公开案件行政机关败诉率。

根据《中国法律年鉴》对全国一审行政案件统计数据,可计算出2008 年至2018 年行政机关各年度的败诉率〔28〕第一审行政诉讼的撤销、确认违法或无效、变更、责令履行或给付、被告继续履行协议等判决之和为败诉案件量,与当年法院结案总数相比,为行政机关败诉率。依次为:10.9%,10.2%,7.8%,7.9%,7.7%,8.4%,12.4%,12.9%,13.4%,9.9%和10.6%。根据2019 年度各省、自治区、直辖市政府公布的政府信息公开年度报告提供的数据,〔29〕2019 年前,一些省份只报告省本级或者省政府办公厅的数据,即使有全省数据但细化数据不足,无法形成全国的统一数据。经整理统计,全国共审结政府信息公开行政复议案件15 342 件,“结果纠正”的案件共3 057 件,行政机关败诉率为19.9%;全国共审结政府信息公开行政诉讼案件(包括直接起诉和经复议后诉讼)14 124 件,“结果纠正”的案件共1 299 件,行政机关败诉率为9.2%。

因北大法宝案例数据库未必能涵盖所有案例,所得出的比例并不能与上述两组数据进行完全对比,但大体上为我们提供了参照。直观上看,国家秘密类行政认定遭到法院否定的比例不仅高于一般行政诉讼案件,而且高于政府信息公开行政复议和诉讼案件,这一结果可能与不少人的预想不同。

2.所涉国家秘密类别相对集中。根据《保密法》第9 条规定,我国国家秘密所涉及的领域主要有8 个类别。司法实践中,涉案国家秘密类别呈现一定的集中性,并没有触及所有类别。

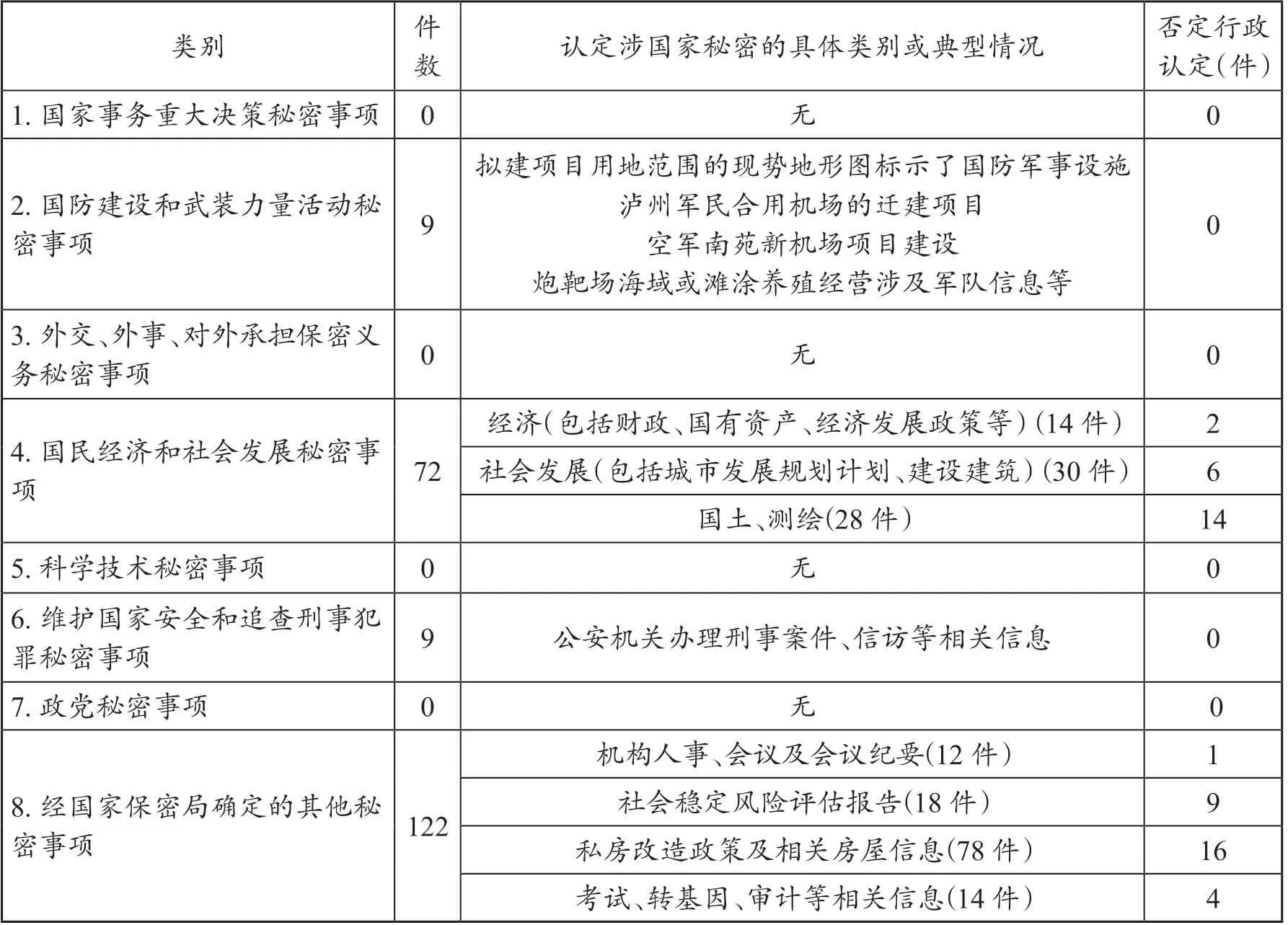

涉密类别统计表 〔30〕目前不少领域的秘密事项范围规定未公开,列入第4 类和第8 类的事项只是大体归类。

从上表可以看出,200 余则案件所涉及的国家秘密全部分布在国防建设和军队、追查刑事犯罪、国民经济和社会发展、其他秘密事项等4 个领域,尤其集中在后两个领域。再深入分析某一类别下的事项可以看到,案件事实上主要集中在私房改造、测绘、建设建筑和社会稳定风险评估报告等4 个方面,案件量分为78 件、26 件、19 件和18 件,总和占所有案件的近7 成。这些领域与公民、组织的生活和经济利益联系十分密切,信息的敏感性不强,行政认定遭到法院否定的比例也较高,测绘、社会稳定风险评估报告、建设建筑分别为52%、50%和26%,只有私房改造领域的20.5%低于一般比例。

即使一些涉及国防、军队事务的信息也是如此。张某曾与解放军某部队签订《军队房地产租赁合同》,在部队一营区进行经营。后该营区土地被开发区管委会征收,张某为补偿问题向管委会申请公开其与某部队签订《营区土地征收补偿协议》日期、给付补偿款日期。开发区保密工作委员会以涉及军队信息为由认定属国家秘密,开发区管委会因此拒绝公开。〔31〕参见张某诉长春经开区管委会案,吉林省长春市中级人民法院(2017)吉01 行初30 号行政判决书,吉林省高级人民法院 (2017)吉行终201 号行政判决书。然而,协议签订日期、给付补偿款日期,与《保密法》规定的“国防建设和武装力量活动”关联性很小,仅以涉及军队为由而不分析其内容即认定为国家秘密,不符合规定,也不具说服力。

3.涉案信息和当事人具有一定重合性。200 余则案例中有不少案件呈现重合性,表现为不同的申请人申请公开相同或同类政府信息,或者表现为相同的申请人申请高度关联的政府信息,申请人对涉及国家秘密不公开答复提起行政诉讼等。

多人分别向北京朝阳区政府申请公开《分钟寺桥西北侧地区回迁安置房项目征收补偿工作社会稳定风险评估报告》,区政府以部分内容涉及国家秘密不予公开,其他内容公开。〔32〕参见北京市高级人民法院 (2016)京行终1819、1820、1821 号行政判决书。在这些案件中,不同申请人所申请的为同一信息,行政机关答复的实质内容也相同。12 人分别向黎川县房管局申请公开本人或其亲属的房屋档案及经租记录,该局皆以依据相关政策规定认定黎川县私有改造仍属国家经租房,信息为国家秘密等理由拒绝公开。〔33〕参见江西省抚州市临川区人民法院 (2015)临行初字第56、57、58、59、60、61、62、64、72、74、75、76 号行政判决书。在这些案件中,不同申请人申请的是同类政府信息,但行政机关答复的实质内容相同。实践中,申请同类政府信息的更为常见,如涉及与私房改造的申请数量较多,诉诸法院的案件不在少数,仅上海一地可查询到的行政诉讼案件就多达41 件。

后一种情形也不鲜见。王某为了解其外祖父母名下房产于1958 年私房改造的情况,围绕该房产多次向兰州市住房保障局申请高度关联的信息至少11 项,如房屋产权变更的法律依据、改造时房屋经营者登记记录信息、铺面房相关信息、私人房产为经租房的必备要件记录信息、《审查私人出租房屋社会主义改造情况申请表》等,该局均以“原国务院建设行政主管部门制发的涉及私房改造的政策、文件及有关档案,经保密审查后确定为国家秘密”拒绝公开。〔34〕参见甘肃省高级人民法院 (2016)甘行终195、196、197、202、232、233、234、235、236、237、238 号行政判决书。

三、法院对国家秘密类政府信息案件审查的具体展开

合法性审查是我国行政诉讼的基本原则,《行政诉讼法》第 6 条规定:“人民法院审理行政案件,对行政行为是否合法进行审查。”毫无疑问,政府信息公开案件受这一原则的规范和调整。不过,在不同类型的案件中合法性审查原则的表现形式不尽相同。绝大多数政府信息公开案件的核心问题,主要聚焦于涉诉政府信息是否应当公开。最高法院在一起案件中曾指出:“政府信息公开诉讼在很多方面与传统行政诉讼不同,它既承继了合法性审查的因素,又不将其作为唯一的追求和考虑,而更着眼于争端的解决,也就是说,政府信息公开诉讼关注和解决的,始终是政府信息事实上能否公开这一实质问题。”〔35〕王福珍诉天津滨海新区政府案,最高人民法院(2016)最高法行申1842 号行政裁定书。在国家秘密类政府信息案件中,法院如何处理这一问题,如何具体展开审查,关系到此类案件的实际运行。梳理上述相关案例可以发现,法院主要围绕下列方面展开。

(一)是否有明确的法律依据

定密必须有明确的法律依据,它“是机关、单位确定、变更和解除国家秘密的根据、标准和来源。机关、单位对所产生的国家秘密,应当依据保密事项范围进行定密”。〔36〕国家保密局政策法规司:《〈国家秘密定密管理暂行规定〉解读(之六):定密的依据》,载《保密工作》2014 年第9 期,第8 页。我国定密的基本依据是《保密法》第9 条所规定的保密事项范围,《保密法》第11 条进一步规定:“国家秘密及其密级的具体范围,由国家保密行政管理部门分别会同外交、公安、国家安全和其他中央有关机关规定。军事方面的国家秘密及其密级的具体范围,由中央军事委员会规定。”该规定确立的定密直接依据有两项基本要求:(1)制定机关特定。一般领域由国家保密行政管理部门分别会同中央有关机关制定,军事领域的秘密由中央军事委员会制定。(2)所制定规范具有法律性质。国家保密局制定的《保密事项范围制定、修订和使用办法》〔37〕2017 年3 月9 日公布,2017 年4 月1 日起实施。规定了具体程序,保密事项范围最终由国家保密行政管理部门、中央有关机关主要负责人共同签署批准,同时在有关范围内公布。保密事项范围规定是具体定密行为的法律依据,缺少这一依据或者对依据适用错误,构成违法。

前述黎川县房管局以国家秘密等理由拒绝公开申请人要求获取本人或其亲属的房屋档案及经租记录的12 项答复均被法院判定违法,核心理由是“未提供……申请信息涉及国家机密的依据”。〔38〕参见江西省抚州市临川区人民法院 (2015)临行初字第56、57、58、59、60、61、62、64、72、74、75、76 号行政判决书。金地二期3 位业主分别向柯桥区住建局申请查阅和复制各自住房的设备设计图、建筑结构图或建筑施工图,该局以“金地小区城建档案属于未开放的档案,档案密级为秘密为由”不予查阅,法院审查认定“被告未能提供证据证明其已按照相关法律法规规定对本案所涉信息进行法定程序的密级审核且该信息已经审核被确定为秘密档案不能予以公开,且其回复缺乏具体的法律依据”,构成违法。〔39〕参见浙江省绍兴市柯桥区人民法院 (2015)绍柯行初字第114、115、117 号行政判决书。亦可参见浙江省绍兴市柯桥区人民法院 (2016)浙0603 行初167 号行政判决书。

实践中存在国家秘密认定依据的合法性存疑,法院未能详查的情形。奚某向上海市住房局申请公开“产权人为奚文正的坐落于虹口区东长治路某号某弄房地产权籍资料于2002 年1 月15 日移交上海市档案馆时的产权人的房地产档号”信息,该局认定属国家秘密不予公开,依据是原上海市房屋土地资源管理局《关于将本市公房资料列为保密资料的通知》(沪房地资公〔2006〕314 号),而该通知系根据原建设部办公厅《关于同意将上海市公房档案资料列为保密资料的复函》(建办住房函〔2006〕85 号)制定的,复函的主体并非原建设部。至少从制定主体分析,两项文件皆不符合保密事项范围规定要求。不过,在诉讼中,法院既未审查相关文件是否为合法的定密依据,〔40〕参见上海市第二中级人民法院 (2012)沪二中行终字第128 号行政判决书;郑某诉上海市住房局案,上海市第二中级人民法院 (2011)沪二中行终字第83 号行政判决书。值得指出的是,沪房地资公〔2006〕 314 号文和建办住房函〔2006〕 85 号文的制定主体、文号,是经比较多个案件综合得出的。也“未加任何说明即确认国家秘密的存在”。〔41〕郑春燕:《政府信息公开与国家秘密保护》,载《中国法学》2014 年第1 期,第152 页。在上海,与此案相同的案件至少还有十数起。〔42〕如可参见上海市第一中级人民法院 (2015)沪一中行终字第251 号行政判决书,上海市第二中级人民法院 (2010)沪二中行终字第84 号、(2010)沪二中行终字第85 号、(2010)沪二中行终字第154 号、(2010)沪二中行终字第155 号、(2010)沪二中行终字第266 号、(2011)沪二中行终字第119 号、(2012)沪二中行终字第127 号、(2012)沪二中行终字第265 号、(2013)沪二中行终字第166 号、(2016)沪02 行终153 号、(2016)沪02 行终154 号行政判决书,上海市嘉定区人民法院 (2016)沪0114 行初27 号行政判决书。定密依据的泛化以及宽松的司法审查,必定会带来国家秘密事项和范围的扩大,压缩信息公开空间。

(二)是否拥有定密权及权限

定密权是确定国家秘密事项及其密级、保密期限的法定权力,只有拥有定密权的机关、单位才能行使确定国家秘密事项的权力。定密权限是行使定密权的有效边际,即拥有定密权的主体,在行使定密权时所能够确定的国家秘密事项的最高密级和最大范围。〔43〕参见《定密、定密工作、定密权和定密权限有何区别》,载《保密工作》2017 年第9 期,第16 页。《保密法》第13 条对享有定密权的主体及其定密权限作出了具体规定,不仅改变了过去任何国家机关、单位都有权确定任何密级的做法,不再授予县级及以下机关定密权,而且上收了绝密级国家秘密的定密权限,取消设区的市、自治州一级机关绝密级国家秘密的定密权。

凡不享有定密权、不在定密权限内实施的国家秘密认定行为构成违法,谭某某诉远安县国土局等案中的情形属于例证。谭某某向县国土局申请公开该县基本农田保护规划图,用于了解征地和补偿情况,该局答复属于国家秘密不予公开。法院审理认为,根据《保密法》第13 条规定,该局本身不具有对国家秘密的确定权,所提供的县基本农田保护规划图(截图)没有标注国家秘密标志。法院同时认为,根据《基本农田保护条例》第11 条规定,基本农田保护规划图本应属主动公开的信息。〔44〕参见湖北省宜昌市中级人民法院 (2016)鄂05 行终96 号行政判决书。有关定密权的案件,亦可参见上海经协资产经营有限公司诉建德市政府案,浙江省高级人民法院(2012)浙行终字第51 号行政判决书,相关分析可参见马惟菁、马良骥:《政府信息公开行政案中派生国家秘密的认定——浙江高院判决上海经协公司诉建德市政府其他信息公开案》,载《人民法院报》2012 年7 月1 日,第6 版。

(三)是否有相应的证据

行政机关应对国家秘密的认定提供充分的证据和事实,这是合法、正确定密的基础,也是法院审查的重点。不少案件表明,行政机关在此方面存在问题。

一种表现是,无证据或不能举证。前述金地二期案,法院认定答复违法的理由之一是不能提供证据证明。徐某某诉远安县国土局案中,对所申请的相关地块分幅土地利用总体规划、现状图为国家秘密的答复,法院认为“未能提供相应保密机关对此作出的有效认定结论加以说明,在诉讼中亦未举证认定为国家秘密”。〔45〕湖北省远安县人民法院 (2016)鄂0525 行初6 号行政判决书。相关案例可参见:邹某、王某诉南京溧水国土分局案,江苏省南京市中级人民法院 (2018)苏01 行终675 号行政判决书;马某某1、马某某2 诉陕西西安住房保障局等案,陕西省西安铁路运输中级人民法院 (2017)陕71 行终437 号行政判决书;顾雏军诉中国证监会案,北京市高级人民法院 (2018)京行终1235 号行政判决书;李克伟诉太和县政府案,安徽省高级人民法院 (2018)皖行终578 号行政判决书;等等。另一类更常见情形是,行政机关对国家秘密认定虽有一定的证据,但证据不充分。张某某向成都市房管局提出“根据落实《私有房产》的政策规定,提供我家《私房》相关书证”信息,房管局答复根据原建设部《关于×××ד经租房”××××通知》(建住房〔2006〕××号)(机密)规定属于国家秘密。法院审理认为,“市房管局提交的证据不足以证实原告申请公开信息所涉房屋为‘经租房’,并因此认定原告申请公开的信息属于国家秘密而决定不予公开的主要证据不足”。〔46〕四川省成都市青羊区人民法院 (2018)川0105 行初22 号行政判决书。相关案例,可参见江萍诉重庆市政府等案,重庆市高级人民法院 (2018)渝行终587 号行政判决书;伍某诉重庆大渡口区国土分局等案,重庆市大渡口区人民法院 (2016)渝0104 行初192 号行政判决书;等等。

值得研究的重要问题是,无定密权的行政机关答复涉案信息涉密不公开时,信息实际并无定密,后报请定密的违法性质认定。2014 年,陈某向杭州下城区政府申请公开“政府对‘地铁2 号线凤起路站工程’相关征收工作进行的社会稳定风险评估报告材料”。下城区政府以“属于涉密文件”为由答复不公开。陈某复议后起诉,一审过程中,经下城区报请,市政府审核确定涉案信息为秘密级。审理后,法院以“涉案信息定密程序滞后”确认答复“程序违法”。〔47〕浙江省高级人民法院 (2015)浙行终字第202 号行政判决书。此案中,下城区政府无定密权,作出答复时涉案信息没有定密,后在诉讼中才定密。这一做法明显违反了《保密法》第13 条第3 款规定的“立即报请”要求,即“下级机关、单位认为本机关、本单位产生的有关定密事项属于上级机关、单位的定密权限,应当先行采取保密措施,并立即报请上级机关、单位确定”。其违法性质显然不是程序违法或程序滞后,而是主要证据不足,后者的违法程度明显更强。

(四)是否遵守定密程序

梳理《保密法》和《保守国家秘密法实施条例》对定密程序的规定,基本要求有:一是,定密顺序。国家秘密产生的同时,应由机关、单位承办人提出具体意见,即依据有关保密事项范围拟定密级、保密期限和知悉范围,报定密责任人审核批准。二是,保密期限。除另有规定外,绝密级不超过30 年,机密级不超过20 年,秘密级不超过10 年,不能确定期限的应当确定解密的条件。三是,国家秘密标志。对国家秘密载体和属于国家秘密的设备、产品应做出国家秘密标志,相应地,不属于国家秘密的不应做出国家秘密标志。

因上述程序基本为内部程序,违反这些程序的法律效果不明晰,法院对此的审查积极性不高,以此为由认定定密行为违法或予以撤销的情形并不多见。前述陈某诉下城区政府案是法院少有的单独以程序违法为由判决确认答复行为违法的案件,但有降低违法程度判定之嫌。其他案件皆为复合违法的案件,前述谭某某诉远安县国土局等案中,法院指出违法理由之一是没有标注国家秘密标志。杜某某等人诉赤峰市红山区政府案亦是如此,杜某某等人请求公开“红山区棚户区改造铁南组团二期建设项目涉及的社会稳定风险评估报告”,区政府答复报告为国家机密文件不予公开。法院查明,根据《国家秘密定密管理暂行规定》第24 条规定,国家秘密一经确定,应同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。国家秘密标志形式为“密级★保密期限”“密级★解密时间”或者“密级★解密条件”,但此案的涉密文件标注的秘密标志与上述规定不符。法院认为被告处理申请时“发现拟公开的文件系其他单位作出、有国家秘密标志但与相关规定不符、不能确定是否可以公开的情况下,未依法报有关主管部门或者同级保密工作部门确定,未尽审查义务”,属认定事实不清,程序违法。〔48〕内蒙古自治区赤峰市中级人民法院(2015)赤行初字第21 号行政判决书。

四、由形式审查模式向形式与实质一并审查模式转型

(一)形式审查模式与高否定率解读

从上述司法的基本立场和司法审查的具体展开可以看出,法院对国家秘密类政府信息案件的审查采用的是形式审查模式,其具有两个主要特点:间接性审查与外在性审查。间接性审查指法院力求不直接查验或审查争议的信息,即行政机关主张的国家秘密,而通过对行政机关提供的外围证据、查验定密标识等加以审查。〔49〕在极个别案件中,法院为查清案件采用积极审查方式,如主动调取争议信息、到现场进行核实查验。前者请参见张某诉北京朝阳区政府案,北京市第四中级人民法院 (2015)四中行初字第370 号行政判决书;后者请参见陈某诉丹棱县政府等案,四川省眉山市中级人民法院 (2019)川14 行终6 号行政判决书。外在性审查指法院不对争议的信息的内容是否真正为国家秘密进行审查和判断,主要是对行政机关认定争议的信息为国家秘密的行为是否有依据、有权限、有证据、合程序进行审查,而不对其内在合理性进行审查。甚至多数情况下,只是对行政答复行为的合法性,而不是对定密行为的合法性进行审查。除前述最高法院表明的基本立场外,在不少案件中法院明确拒绝审查实质内容。在王某诉上海黄浦区政府案中,法院指出:“该信息在实体上是否具有定密可能性和必要性问题,不属于法院审查的范围。”〔50〕上海市高级人民法院 (2017)沪行终437 号行政判决书。在李某诉莱州市民政局案中,法院强调李某的“请求实质是要求法院对涉案文件是否属‘机密’进行实质审查,该请求既不属于政府信息公开案件的审理范围,也不能成为单独的诉讼请求”。〔51〕参见山东省莱州市人民法院2016)鲁0683 行初66 号行政判决书。在张某某诉上海市人社局案中,法院不仅把是否应当定密排除在司法权限之外,甚至把定密程序亦推出司法门外,指出“文件是否应当定密、定密程序是否合法并非本案审查范围”。〔52〕上海市第二中级人民法院 (2013)沪二中行终字第153 号行政判决书。

对国家秘密类政府信息案件如此审查安排和实践运行,有学者指出司法“以最大程度上认可行政机关确定的国家秘密为原则”,〔53〕王莘子:《国家秘密确定行为司法审查问题研究》,载《中国法律评论》2019 年第3 期,第188 页。也有学者用“退守到国家秘密司法审查的最边缘”来概括法院所持立场和态度,指出法院对待国家秘密认定采用的是“远离实质的司法审查标准”,实行的是“点到即止的司法审查强度”,“法官选择在司法审查强度领域的‘无条件缴械’”〔54〕同前注〔41〕,郑春燕文,第152-154 页。。用词稍显激烈,但总体上契合前述司法的基本立场和审查模式的特点。那么,如何解释“点到即止”的弱审查与法院对行政认定高否定率的现实?

结合本文第三部分分析,逐一梳理52 件法院否定行政认定的理由并加以分类,一个可能的合理解释是,高否定率的原因不在于法院的审查强度有多高,而源自行政认定的违法率过高或明显错误偏高。统计表明,一个行政认定同时存在两个或两个以上违法理由的案件共有21 件,占比40.4%。其中,既存在定密无依据或适用法律错误,也存在证据不足或不充分问题的案件就有17 件,足见违法情形之显著。就具体理由而言,证据不足或不充分是被判定违法的最多理由,共有39 件,单独使用此理由的案件有20 件;定密无依据或适用法律错误的案件排名紧随之后,共有20 件,单独以此为理由的案件有2 件;违反程序的案件有4 件,无定密权的案件有1 件。除此之外,也存在未对信息作区分处理〔55〕参见陈某诉重庆国土房管局案,重庆市第五中级人民法院 (2016)渝05 行终515 号行政判决书。法院指出,被诉行政机关“未提供相应保密机关作出涉诉地图系国家秘密地图的有效认定结论,在诉讼中亦未补定为国家秘密,且未提交对该图不能作区分处理后公开的有效证据”。、将属于国家秘密的政府信息公开〔56〕参见谢某等诉杭州国土局案,浙江省杭州市中级人民法院 (2013)浙杭行终字第281 号行政判决书。等极例外的违法情形。

(二)向形式与实质一并审查模式转型的意义

在行政复议和行政诉讼中,应以何种标准和强度审查行政行为始终是重大问题。一般认为,在行政诉讼中法院仅能审查行政行为的合法性,而行政复议对合法性和合理性均可审查。不过,伴随着实质法治在行政法中的运用,即使合法性审查也越来越注入合理性要求。在现代,“行政行为应当不仅在形式上要具合法性,实质上亦应合法……仅以外在的、形式上的合法与否,来区分一个行政行为之违法与不当,已经落伍”。〔57〕陈新民:《中国行政法学原理》,中国政法大学出版社2002 年版,第286 页。修正后的《行政诉讼法》第70 条将“明显不当”纳入合法性审查的范围,作为行政行为被认定违法的理由之一,从而触及所有行政行为的实质性审查、内容性审查,大大拓展了行政诉讼中行政行为合法性审查的范围。

面对羸弱的审查,要求加强对国家秘密认定的审查强度的呼声不少。有学者指出“应当在现行法律框架内,加强形式审查力度”,“待时机成熟,再在行政诉讼法或者政府信息公开法中,作出进一步规定,强化实质审查”。〔58〕参见张群:《国家秘密司法审查研究》,载《法治研究》2014 年第6 期,第35-36 页。在国家秘密类政府信息案件中,对国家秘密的行政认定,不仅需要审查认定外在形式本身的合法性,而且需要审查认定行为的内在合理性,即不能对是否应为国家秘密,定密是否必要合理等实质问题、关键问题采取回避态度,实现由单纯的形式审查模式向形式与实质一并审查模式转型。

对实质内容的必要审查有助于内在地平衡保护国家秘密与信息公开。保守国家秘密意在把知悉国家秘密的人员控制在最小,信息公开旨在最大程度保障知情权〔59〕参见王锡锌:《信息公开的制度实践及其外部环境——以政府信息公开的制度环境为视角的观察》,载《南开学报》(哲学社会科学版)2011 年第2 期,第67 页。,从表面上和具体制度层面上看二者似乎存在着强烈的张力和冲突。然而,就国家治理系统和整体而言二者皆不可偏废,保护国家秘密是国家利益,发挥信息的有效价值同样是国家利益。定密是把双刃剑,限制信息传播旨在让战场上的敌人不了解情况,但也增加了自己人缺乏意识的风险,保密是有代价的。〔60〕See Meredith Fuchs, Judging Secrets: The Role Courts Should Play in Preventing Unnecessary Secrecy, Administrative Law Review, Vol. 58, No.1, 2006, p.136.“准确定密不仅是确保国家秘密安全的前提条件,更是节约国家保密资源,提高保密管理效率的有效手段。”〔61〕张敬博:《浅论定密异议制度及其完善》,载《保密科学技术》2016 年第4 期,第43 页。不对定密的准确性和实质合理性进行审查,就无法实现有价值、有意义的监督,无法从根本上保证定密符合国家真正的利益。

对定密的实质正当性的审查有助于实质性解决争议。在政府信息公开案件中,针对公民、组织的信息公开申请,行政机关的回应行为虽可以分为未答复、决定(部分)公开、决定不公开等形式,但在绝大多数案件中对回应不满提出异议的公民、组织的诉求不只是简单要求确认答复或处理行为违法或者予以撤销,而最终要求是公开相关的信息。前述第二部分分析指出的案件涉及的国家秘密类别有集中性、涉案信息和当事人有重合性特点,很大程度上源于国家秘密认定直接关系到当事人的重要利益,当事人希望得到定密必要性和合理性的说服或答案,因而出现大量同一主体反复诉讼或者无关联的相同、相似利益主体多次诉讼现象。然而,外围的、形式性审查是一种隔靴搔痒式审查,无法真正触及争议的实质,因而也无法真正解决争议。在形式审查的基础上进行必要的内容审查,方有助于实质性解决争议,至少能合理回应当事人的诉求。

(三)可能的转型路径

要达成转型共识不易,确定恰当的转型路径更难,其难题在于一旦涉足实质性审查就必须既能保证国家秘密保护的利益不受损,又能使审查真正深入和有意义。因此,寻找到强化审查并实现形式与实质一并审查的合适路径十分重要。

虽然目前我国行政诉讼是审理涵盖国家秘密在内所有政府信息公开案件的最终场所,虽然修订后的《行政诉讼法》确立的“明显不当”为实质性审查提供了可能的基础,但在不少学者看来法院并非强化国家秘密认定审查或进行实质审查的理想之地,其理由大体如下:一是,根据我国现行保密体制,保密权不仅由行政机关行使,而且也由其他国家机关、政党和军队等行使;〔62〕参见程洁:《完善定密异议解决制度的法学思考》,载《保密工作》2011 年第3 期,第7 页。二是,国家秘密认定需要有专业知识背景或作高度政治判断,〔63〕参见董皞、王凌光:《试论定密争议之解决——从高考评分标准被定密谈起》,载《行政法学研究》2016 年第3 期,第109 页。法院无法担负完成对有政治敏感性问题的审查任务;三是,已确立了相应的渠道,即前引《保密法》第20 条规定的定密异议制度。

然而,这些理由恰恰需要仔细推敲和研究。首先需要指出的是,我们并未建立起真正的定密异议制度。《保密法》第20 条的规定被不少学者甚至法院指称确立的是定密异议制度,然而这一制度准确地来说实际只是解决机关、单位之间定密分歧的内部处理机制。提起主体有严格限定性,仅限于《保密法》所规定的“机关、单位”,即“国家机关和涉及国家秘密的单位”,是“合法知悉国家秘密事项的机关、单位”,〔64〕同前注〔11〕,国家保密局编写组书,第61 页。普通公民、组织无权提起;设置目的并非提供权利救济渠道,而是为保证定密的一致性和统一性。通过消除“机关、单位对已定密事项是否属于国家秘密或者属于何种密级……不同意见”,〔65〕《保守国家秘密法实施条例》第20 条。旨在“确保保密事项范围规定的准确性和统一性”,〔66〕同前注〔61〕,张敬博文,第44 页。运行具有内部性。根据《保守国家秘密法实施条例》第20 条规定,遇有定密分歧先向原定密机关、单位提出异议,对原定密机关、单位未予处理或对作出的决定仍有异议的,可根据保密事项和主体分别向国家保密行政管理部门或省、自治区、直辖市保密行政管理部门提出。因指向于消除分歧,相应的程序有内部性,不是外化的带有争议处置的程序制度安排。因此,“我国还未正式确立定密异议制度,不管是机构还是个人能够提起的定密异议机制都还处于缺失状态。”〔67〕韦景竹、曹树金:《政府信息公开与保密的重要议题:定密异议权及定密异议机制研究》,载《档案学研究》2013 年第2 期,第30 页。

其他国家机关、政党和军队等也在行使保密权和保密带有专业性,的确构成了司法审查实质内容的一定障碍,但不构成重大障碍。前者表明因主体的特殊性,一些定密异议不具有可诉性实际上无法纳入行政诉讼,后者表明法院专业能力存在不足。然而,现实中,与公民、组织直接打交道最多,作出直接影响其权利、义务的决定的机关大多数情况下仍是行政机关,其他机关即使作出也往往会转化为行政决定,行政机关是被异议最多的机关。就专业性问题,已有学者指出,考虑到法院在审查包括国家秘密有关的各类事实,有关司法缺乏专业的担心,显得特别古怪。〔68〕Super note 60, Meredith Fuchs, at 170.

这些理由背后隐含的真正担心,也构成法院担负实质审查职责的重大障碍,在我国权力结构和格局下,法院是否真正有地位担负实质审查任务,是否有能力对国家秘密涉及的重大国家安全和利益作出敏锐的政治判断。对于熟谙法律、对既决事实判断有优势和专长的法院和法官而言,要基于可能带有不确定性、具有复杂性的局面作出面向未来的微妙政治判断,的确有一定的困难。因此,在法院之外设置具有权威性、相对独立性的机构,专门担负审查定密必要性和合理性等实质内容的职能,有现实必要性。

有学者主张,“在省级以上保密行政管理部门内部建立相对独立的信息公开委员会”,或者由国家保密行政管理部门,担当此任务。〔69〕参见余凌云:《政府信息公开的若干问题——基于315 起案件的分析》,载《中外法学》2014 年第4 期,第920 页;同前注〔62〕,程洁文。客观而言,国家或省级保密行政管理部门具有较高权威性,〔70〕有分析指出“根据现行保密法规定,保密行政管理部门主要承担决策和监督职能”。同前注〔13〕,周汉华文,第52 页。但毕竟保密与公开之间存在张力,由以保密为使命的机关来担负或主导难免可能面临职能冲突,与公众认知或预期也会存在偏差。可考虑的方案是,在国家、省级设立由保密行政管理部门、政府信息公开主管部门、司法行政部门、相关行业主管部门等组成的专门的定密异议委员会,负责对定密内容进行实质性审查。其中,国家定密异议委员会负责有关绝密级和中央国家机关确定的机密级、秘密级事项,省级定密异议委员会负责其他机关、单位确定的机密级、秘密级事项。定密异议委员会下设办公室,负责处理具体事宜。定密异议处理程序,应在保证不泄露国家秘密的情况下以合理方式和机制进行。

设置定密异议委员会必然带来定密的形式审查与实质审查的衔接问题,目前针对国家秘密类政府信息公开案件的形式审查在行政复议和行政诉讼中进行,实质审查交由定密异议委员会进行,二者将处于分离状态。若把形式审查与实质审查均交由定密异议委员会负责,需打破现有制度安排,也会让定密异议委员会难以承受大量案件之重,并非可行的选择。为赋予公民、组织定密异议启动权,保证形式审查与实质审查的有效对接和一并进行,可选择的方案是针对行政机关以国家秘密为由拒绝公开政府信息的决定,公民、组织在申请行政复议或提起行政诉讼时可以一并请求对定密内容进行定密异议审查,由行政复议机关或法院决定是否提交相关的定密异议委员会。对定密异议委员会的决定,行政复议机关和法院应作为作出复议决定、司法裁判的基础。定密异议委员会对同案、不同案件所涉及的相同定密事项已作出决定的,除非有新情况原则上不重复提交。