原型范畴理论下临时量词“肚子”对中心成分的语义选择

2021-03-16孙宝新

孙 宝 新

量词对中心成分的选择实际上是它对这些中心成分所代表的概念进行范畴化的反映。我们着眼于量词对名词的反作用,从认知出发,结合原型范畴理论,以人体最凸显的外在部位“肚子”为例,通过分析“一肚子+C”(1)C代表临时量词“肚子”后修饰的中心成分。,确定“C”中典型成员,并以范畴中心为起点系联其他非典型成员,找出范畴扩展的动因规约(motivated convention)(2)动因规约具体参看Lakoff,G.Women,Fire,and Dangerous Things:what categories reveal about the mind[M].Chicago:University of Chicago Press,1987:104-109.此处指“一肚子+C”由典型成员向次典型成员再向边缘成员扩展的促动因素。,描摹“肚子”连续统(3)指代的是“肚子”后面所有中心成分形成的一个相互关联的连续统,后文也有相关说明。的延伸过程,进而显现对中心成分的选择。另外,历时依据和类型学依据验证了范畴化过程的合理性与科学性。此外,根据“肚子”连续统的范畴化过程,从教学设计、教材编写及课堂教学三方面入手,制定“一肚子+C”构式习得的层级简表。希望借此个案研究,引起相关学者对其他临时量词的关注。

一、“肚子”语义性质及其范畴化过程

“肚子”借自人体名词,已由人体部位义引申出称量、修饰、范围、处所等功能义,虽占据量词语法位置但仍残留原有名词义,故称为“临时量词”。这一特性临时赋予了“肚子”计量性。结合“肚子”的名词义和临时量词义,可将其语义性质概括为:

[+空间性][+容纳性][+有界性][+计量性][+具体性]

(一)“肚子”连续统的典型成员

据范利、聂春梅考察,宋代 “肚子”开始用为临时量词[2]。之后“肚子”所饰中心成分逐步扩展,涉及多个语义范畴。这些中心成分虽语法位置相同,在语义连续统中的地位却不同,分别位于典型、次典型、边缘地带,由此形成一个相互关联的语义连续统(continuum),即“肚子”连续统。其中,中心成员是连续统中最基本,最典型的成员。临时量词“肚子”对典型成员的选择基于自身的语义性质,具备[+空间性][+容纳性][+有界性][+计量性][+具体性]的成员就是范畴的中心成员。示例如下。

生成物(4)“肚子”连续统成员的语义类别参照董大年:《现代汉语分类大词典》,上海辞书出版社,2007年,第1-55页。:一肚子胀气、一肚子气体、一肚子气、一肚子腹水、一肚子胃酸

可食物:一肚子食物、一肚子水果、一肚子零食、一肚子菜、一肚子酒

药物:一肚子药、一肚子西药、一肚子中药、一肚子药水

误食物:一肚子土、一肚子风、一肚子凉气、一肚子海水、一肚子泔水、一肚子铅

排泄物:一肚子大便、一肚子屎、一肚子尿

附着物:一肚子肥肉、一肚子血、一肚子肉

以上这些实实在在存于肚子的物质,都是日常生活类词语,且都属于原型范畴内的具体物体,除气体(气、气体、凉气、风)和部分液体(海水)等流体不符合有界性外,其余成员均具备所有语义特征。此类成员的语义特征为:

[+空间性][+容纳性][±有界性][+计量性][+具体性]

人类认识事物总是“由己及人”或“由己及物”。肚子作为人体最凸显的部位,具有容纳食物的典型功能,因此常被拿来作为量具估测事物数量的多少。“肚子”本身的固有功能及被赋予的特性决定了“C”中成员首先是可被容纳的、具体的、可感的物质,具备这些特性的日常生活类事物便成为首选,即人们会率先选择这类事物形成最简单、最基本的组合,从而使内部容纳物有界化,实现最直观、最形象的量的表达。正如有学者认为,这些隶属原型范畴的具体事物通过直观形象,直接唤起人的感知,可以通过最小认知努力收获最大量信息[3]。从适用范围看,一切可食物均可进入构式,具有选择的灵活性和多样性。从扩展度看,内部成员具有类推性。如“一肚子气体”中“气”附加个人感情色彩,形成“一肚子闷气/怨气/怒气”等构式,使之初步主观化;“一肚子水”中“水”增加属性信息,形成“一肚子凉水/海水/开水”等构式。总之,这一类推为语言表达提供了最大化的选择空间。

以上构式均可转换成“在肚子里/上”,继而转换成“……占满了肚子”,再转换成“一肚子……”这一转换基本呈现出“肚子”变为临时量词的大致经过,示例如下,其中“→”表示转换。

生成物:气在肚子里→气胀满了肚子→一肚子胀气

可食物:酒在肚子里→ 酒占满了肚子→ 一肚子酒

药物:药在肚子里→ 药占满了肚子→ 一肚子药

误食物:土在肚子里→土占满了肚子→一肚子土

排泄物:大便在肚子里→ 大便占满了肚子→一肚子大便

附着物:肥肉在肚子上→ 肥肉长满了肚子→一肚子肥肉

因篇幅所限,仅以“一肚子酒“为代表,呈现“肚子”转换为临时量词的大致经过:

酒在肚里→ 酒喝饱(满)[肚子](5)我们对没有“在肚子里/上”“……占满了肚子”此类基式的语料进行了微调,采用相应的变式。→一肚子酒

(1)我醉了,酒在肚里,事在心头。(《全元杂剧·翠红乡儿女两团圆》)

(2)吾和尚自己已把酒喝饱(肚子),你又硬邀吾吃,吾醉死了,岂不是你害的?(《续济公传·第五十回》)

(3)壶里的酒也喝干啦,自己端起小酒坛子,犹如饮水一般,喝了一肚子酒,将酒坛子抛在地上给摔啦。(《三侠剑·第六回》)

例(1)中“酒在肚里”凸显了“肚”的空间义,之后转换成例(2)“把酒喝饱”,此处省略了“酒”的处所、“饱”的对象——肚子,根据句义,将其补足为“把酒喝饱(肚子)”,“饱”即“满”义,凸显了“肚子”的容量义,再而转换成例(3)“一肚子酒”在容量义的基础上凸显肚子的计量义。

基于容纳功能的“肚子”具有典型空间性,是可充塞、可占据的,“气、酒、药、土、大便、肥肉”是可被充塞,可被附着的,能转化为“在肚子里/上”;“肚子”具有计量性,连续统成员是可计量的,可转化为“……占满了肚子”。由此看出,空间性、容纳性、计量性是“肚子”最基本的语义特征。可被充塞、容纳性以及可计量性是连续统成员的语义前提。“肚子”以显著的空间感为内部所容物提供了计量性。在“肚子”连续统中,容纳义是临时量词“肚子”对名词性成分最基本的选择,对其他成员的选择则源于对这一基本义的拓展。

(二)“肚子”连续统的次典型成员

“肚子”连续统的次典型成员以典型成员为基础向周围不断扩展,呈现出不同的扩展幅度。扩展幅度小的是近距扩展,扩展幅度大的是远距扩展[4]。从典型成员到次典型成员再到边缘成员的扩展靠的不是某种共有属性,而是一些动因规约,它可通过主观化视角、类推等方式与中心范畴发生联系,推动范畴化过程的顺利进行。

范畴成员扩展往往伴随语义特征的脱落。中心成员部分语义特征脱落,范畴成员偏离中心成员方向,向次典型成员扩展。从典型成员到次典型成员的扩展,一方面体现为原型范畴内具体物到其他物的转换;一方面体现为连续统成员形式的渐趋复杂。

1.从所食之物到所食之文化

(4)一肚子稻草、一肚子墨水、一肚子老祖宗的墨水、一肚子书、一肚子卷宗

(5)一肚子的故事、一肚子话、一肚子动物保护知识、一肚子学问、一肚子历史

例(4)、例(5)中连续统成员扩展为语言文化类词语,例(4)中“稻草”“墨水”“书”“卷宗”属于具体事物,由于不容于人体,[+容纳性]脱落。其中“稻草”“墨水”等并非实指事物本身,而是喻指文化知识。如“一肚子稻草”将源域“空心稻草”通过隐喻映射到目标域“人”,比喻一个人腹内空空,没有知识;“一肚子墨水”用材料“墨水”转喻所载之物“知识”;“一肚子书”用载体“书”转喻所载之物“知识”等。例(5)中“故事”“话”“知识”“学问”等属于抽象事物,因此[+空间性][+容纳性][+有界性][+具体性]均脱落,只保留了[+计量性](6)计量性指这些本身不可称量的抽象事物借助“肚子”的容纳性界定空间范围,从而实现量的表达。。此类成员的语义特征为:

(4)[+空间性][-容纳性][+有界性][+计量性][+具体性]

(5)[-空间性][-容纳性][-有界性][+计量性][-具体性]

例(4)、例(5)中连续统成员形式渐趋复杂,主要表现在三个方面:一是“一肚子”与连续统成员间“的”的插入。二是词组开始进入连续统成员。如“一肚子××知识”可添加表示相关领域的词语组成偏正词组“××知识”等。三是连续统成员前出现修饰语。如“墨水”前加修饰语扩展为“一肚子老祖宗的墨水”。

语言文化类词语在主观化视角促动下推进范畴中心向外扩展。从所食之物到所食之文化的演变路径凸显出中国特色鲜明的“吃文化”。特有的文化传统在中国人心中根深蒂固,因此语言文化与所食之物很容易建立起认知关联,以相应词语进入连续统中。其次是隐喻机制的推动。所食之物与所食之文化都具有可消化、可吸收性,两者基于相似实现概念域的投射。

2.从所容之具体事物到所容之抽象事物

(6)一肚子炸弹、一肚子火药、一肚子火山灰、一肚子火、一肚子眼泪

(7)一肚子情绪、一肚子的忧伤与哀愁、一肚子抗议、一肚子的怀疑、一肚子疑问、一肚子酸甜苦辣、一肚子不高兴、一肚子快意

例(6)、例(7)中连续统成员扩展为情绪类词语,例(6)中“炸弹”“火药”“火山灰”“火”等属于具体事物,由于不容于人体,[+容纳性]脱落。其中具体事物并非指事物本身,而是喻指某类情绪,如“一肚子火”中“火”喻指愤怒的情绪;“一肚子眼泪”中“眼泪”喻指委屈的情绪。例(7)中“情绪”“忧伤与哀愁”“抗议”“怀疑”等属于抽象事物,因此[+空间性][+容纳性][+有界性][+具体性]均脱落,只保留了[+计量性]。此类成员的语义特征可表示为:

(6)[+空间性][-容纳性][+有界性][+计量性][+具体性]

(7)[-空间性][-容纳性][-有界性][+计量性][-具体性]

例(6)、例(7)中连续统成员形式上也渐趋复杂,同样表现在名量结构中“的”的插入,连续统成员由词扩展为词组以及前加修饰语等三个方面。

在类推机制推动下,情绪类词语实现范畴中心的外部扩展。此类表达均从“一肚子气”推衍而来,“一肚子闷气/怨气”等的产生,激活了其他情绪类词语,于是通过类推机制大量进入“一肚子+C”中。正因如此,这类连续统成员大都属于消极情绪类词语,积极情绪类词语十分罕见(7)笔者所搜集语料中仅见6例,一肚子快意(1例)/笑意(1例)/的喜欢(1例)/得意(1例)/的笑(2例)。笔者认为其因有二:一是“气”作为此构式的典型情绪类成员,具有绝对的能产性,与之对立的积极情绪类成员便不会凸显;二是受外扬内敛心理的影响,人们往往将好的一面外露,有意隐藏不好的一面。。如果说“一肚子闷气/怨气/怒气/好气/火气/闲气”使这个构式初具主观化,那么“一肚子火/情绪/忧伤与哀愁/抗议/怀疑/疑问”等则是其主观化的进一步扩展。

部分语义特征脱落使此类构式既不能转换成”在肚子里/上”,也不能转换成“……占满了肚子”,示例如下,其中“*”表示不成立,“→”表示转换,“=”表示相当于。

稻草在肚子里(*)→稻草占满了肚子(*)→一肚子稻草= 一肚子粗俗

故事在肚子里(*)→故事占满了肚子(*)→一肚子故事

炸弹在肚子里(*)→炸弹占满了肚子(*)→一肚子炸弹= 一肚子火气

情绪在肚子里(*)→情绪占满了肚子(*)→一肚子情绪

这类词语由于结构本身发生的构式强迫进入“一肚子+C”,即“如果词不能满足构式义的要求,就可能被迫进行类型移变(type shift),包括意义变化等”[5]。“稻草”“故事”“炸弹”“情绪”不具可容性,不属于可充塞、可占据之物,不满足“一肚子+C”的语义要求,一旦进入,便会发生相关移变,在语义上改变这类指称事物的空间性,使原本没有空间的、无界的事物变为人为的有界的事物。

这类具体事物虽不容于人体,但本身具有可容性,且在隐喻过程中转移到人体上。抽象事物虽不具可容性,但与“肚子”联系密切,如:语言文化类词语与部分具体事物共有“口腔化”特征;情绪类词语与“肚子”生成物(气体类)性质、功能相似,因此,次典型成员拥有典型成员的部分属性。

(三)“肚子”连续统的边缘成员

“肚子”连续统的边缘成员远离范畴中心成员属性,大部分语义特征脱落,属于远距扩展。这种从典型成员到次典型成员再到边缘成员的扩展,一方面体现为基层事物到抽象、主观化事物再到高度抽象化、主观化事物的转换;另一方面体现为连续统成员形式的进一步复杂。边缘成员主要形容人的思想品性及精神状态。这种从具体到抽象、从客观到主观、从外在到内在的引申路径恰好符合人的一般认知规律。

(8)一肚子的坏点子、一肚子不合时宜、一肚子不合时宜的念头、一肚子奴性

(9)一肚子精神、一肚子灵性、一肚子能量、一肚子希望、一肚子压力

例(8)、例(9)中连续统成员进一步扩展为意识类词语。例(8)中连续统成员属于思想品性类,例(9)中连续统成员属于精神状态类。这类词语不像情绪类那样具有一定的爆发性,也不像语言知识类那样通过表达直接感知,而是一种需要人的理性才能感知到的比较固定化的内在状态,具有很强抽象性,因此[+空间性][+容纳性][+有界性][+具体性]均脱落,只保留了[+计量性]。此类成员的语义特征为:

[-空间性][-容纳性][-有界性][+计量性][-具体性]

例(8)、例(9)中连续统成员形式上进一步复杂,除了名量结构间“的”的插入,连续统成员由词扩展为词组以及前加修饰语外,还表现为后加中心语的现象,如“一肚子不合时宜”后加中心成分“念头”变为“一肚子不合时宜的念头”。

大部分语义特征脱落导致构式既不能转换成“在肚子里/上”,也不能转换成“……占满了肚子”,这类词语也是由于构式强迫进入“一肚子+C”。“点子、念头、道德、精神”等高度抽象类词语本身不具可容纳性,没有空间性,离散性差,不满足“一肚子+C”的语义要求,一旦进入,便会发生相关移变,借助外显的“肚子”将内在的主观性的东西分离出来,从而实现抽象概念具体化。

在一定程度上,意识类词语的进入可看作对情绪类词语主观化的进一步加强。促进该类成员出现的主要机制是隐喻,情绪类词语与思想品性、精神状态类词语同属于人内在特性的一部分,在性质及功能表达上具有一定的相似性,从而实现不同概念域之间的映射,使不同事物通过相应认知方式彼此联系起来。

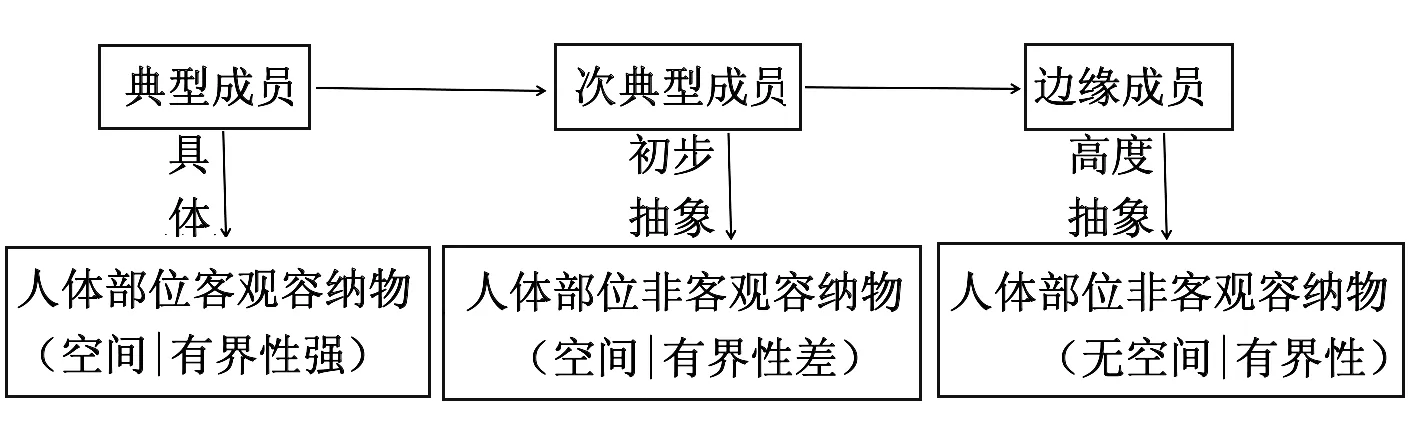

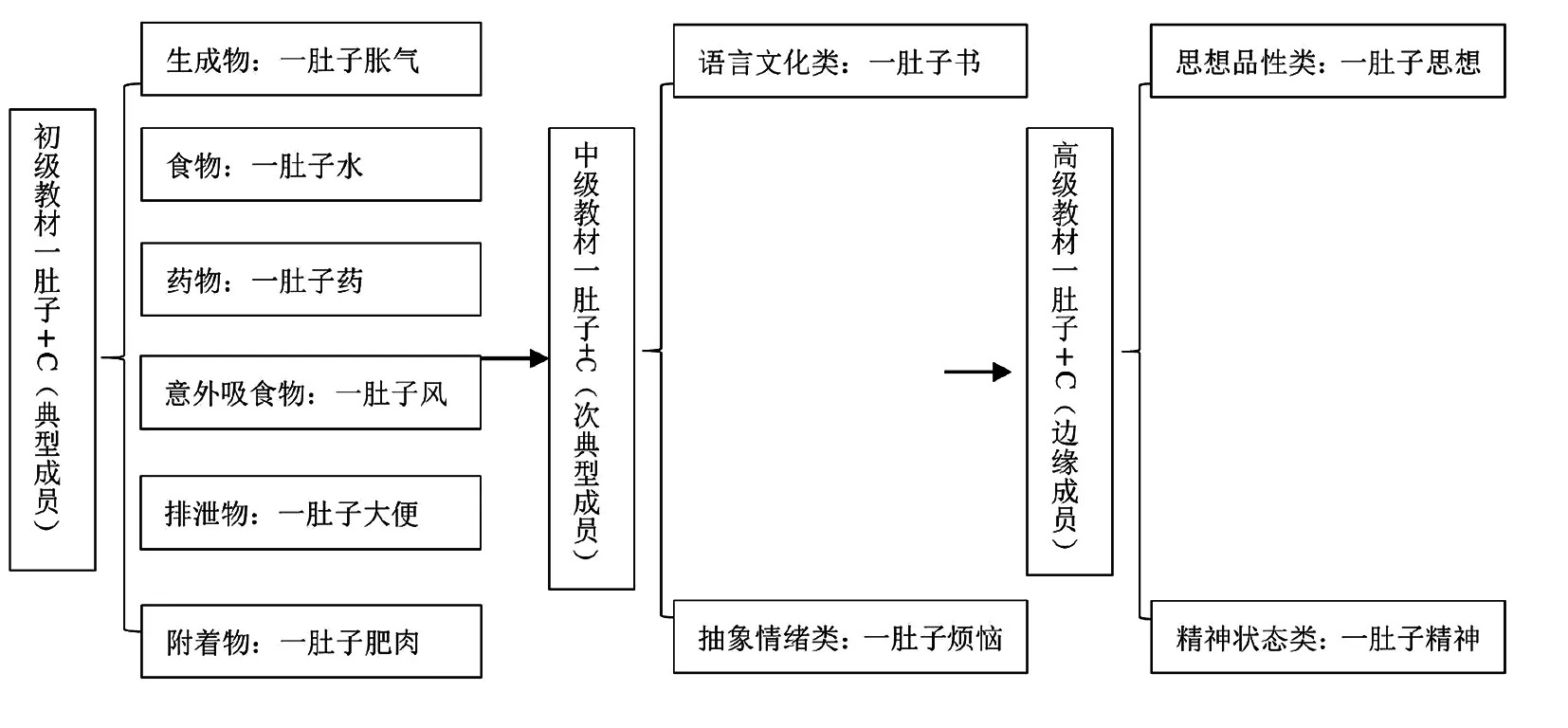

综上所述,“肚子”连续统的范畴化过程可以表示为图1。

图1 “肚子”连续统的范畴化过程

图1表明,“肚子”连续统均以容纳义为基础,主要由非客观容纳物组成,且以抽象类词语为主,这与汉民族重视具象的思维方式有关。“肚子”作为人体中容量最大、最凸显的外在部位,具有鲜明的形象感,正因如此,才常被用来形容事物容积之大、数量之多。

另外,“肚子”连续统空间性、有界性由强到弱再到无。这一演变过程直接表明临时量词“肚子”倾向选择无界性、空间性不强的中心成分,间接表明无界性、无空间感或空间感差的成员对“肚子”有界性、空间感的依赖性更强。可见“有界性+无界性”“空间性强+空间性差/无空间性”的搭配形式更能凸显“肚子”的有界性、空间感,进而突显事物的数量。

二、“肚子”连续统范畴化的历时依据和类型学依据

(一)“肚子”连续统范畴化的历时依据

认知语言学分析多义范畴的方法对历史语言学的研究有重要的价值[6]。相应地,历时研究同样有助于反映语言范畴化的真实历史。因此探求“一肚子+C”的历时发展过程一定程度上能验证范畴化的可靠性。

笔者通过检索汉籍全文检索系统(第四版),揭示了“满腹+C”与“一腹/肚子+C”的源流关系,探求了“腹/肚子”临时量词用法的最初来源;之后通过分析“一腹/肚子+C”中心成分,呈现出临时量词对中心成分的选择过程。

1.“满腹+C”与“一腹/肚子+C”的源流关系

“腹/肚子”临时量词的用法源于表容量极点的形容词“满”与“腹”的结合,这一点可从下面例证中得到解释。

(10)鹪鹩巢于深林,不过一枝;偃鼠饮河,不过满腹。(《庄子·逍遥游》)

例(10)中“深林”对“饮河”,“一枝”对“满腹”,可见“满腹”表示数量,“腹”开始产生计量义。此处“满腹”修饰具体事物“饮河”形容河水之多,两者在同一语言环境中并非线性相邻。

三国以后,“满腹”仍用来形容事物数量之多,所饰成分除具体事物外,还扩展至抽象事物,两者在同一语言环境中开始线性相邻,修饰语与中心成分的语序通常是中心成分在前,修饰语在后,具体如下例。

(11)刘繇、王朗,各据州郡,论安言计,动引圣人,群疑满腹,众难塞胸。(《后出师表》)

(12)即位三十年,百姓怨气满腹。(《后汉书·祭祀志上》)

(13)深结钱凤,为之声誉。每曰:“钱世仪精神满腹。”(《晋书·温峤传》)

(14)一身死坏复受一身。虽世智辩聪群书满腹。(《弘明集·卷第十一》)

(15)方追始皇之迹,虽复文籍满腹,何救社庙之墟?(《南史·卷八·梁本纪下第八》)

例(11)中“满腹”修饰情感类中心成分“群疑”,表示满肚子疑问;例(12)中“满腹”修饰情绪类中心成分“怨气”,表示满肚子怨恨;例(13)中“满腹”修饰智慧类中心成分“精神”,表示满肚子才智。例(14)、例(15)中“满腹”分别修饰文化类中心成分“群书”“文籍”,表示满肚子知识。后来,这类成分进入“一腹/肚子+C”中,如“一腹狐疑”“一腹书”“一腹文” “一肚子疑问”“一肚子愤气”等。

宋代,“满腹”除修饰思想情感类中心成分(愁思、忧患、怨气)与文化知识类中心成分(精神、锦绣、珠玑)外,还修饰具体口含物(尸毒)和生成物(乱丝、疮疾),具体如下例。

(16)恶人者,胎于醨薄之精,形于刍狗之类。魂微魄盛,尸毒满腹。(《云笈七签·卷八十九》)

(17)南陌采桑何窈窕。争语笑。乱丝满腹吴蚕老。(《渔家傲·四月芳林何悄悄》)

(18)帝亦进上皇啖之,味苦,及下咽喉,辄成疮疾满腹。(《大宋宣和遗事·贞集》)

此时,修饰语在前、中心成分在后的语序开始出现,自此“满腹+C”结构趋向稳定,如下例。

(19)面苍然,鬓皤然,满腹诗书不直钱。官闲常昼眠。(《长相思》)

(20)满腹诗书,洗膏粱余味。(《醉蓬莱》)

(21)满腹文章,满头霜雪,满面埃尘。(《柳梢青》)

(22)梦草银钩,灿花珠唾,是素来风味。满腹经纶,回天议论,昆台仙裔。(《云笈七签·卷一·醉蓬莱·寿》)

(23)羡堂堂玉莹,汪汪陂量,一襟风月,满腹经纶。(《沁园春·寿楚阳赵宰》)

例(19)至例(23)中“满腹+C”都表示满肚子才学,形容博学多识,为后来“一腹文才”“一肚子学识”“一肚子学问”等相关构式的产生奠定了基础。

“满腹”既修饰具体事物,也修饰抽象事物,而且中心成分遍及“肚子”连续统中的典型成员、次典型成员和边缘成员,侧面反映了“满腹+C”与“一腹/肚子+C”的源流关系,同时为寻找“腹/肚子”临时量词用法的最初来源提供了依据。

2.“一腹/肚子”对中心成分的选择过程

人体部位名词“腹”从“满腹+C”中萌生出临时量词的用法。唐代,文化类词语率先进入“一腹+C”(8)宋代“满腹+C”构式出现,唐代“一腹+C”构式出现。既然我们认为“一腹+C”源于“满腹+C”,那么 “一腹+C”的产生为什么早于“满腹+C”呢?笔者认为其因在于“一”中含“满”义,在此语义层面上“一”和“满”可以互换。而且这种替换西汉就已出现,如《礼记·杂记下》:“一国之人皆若狂,赐(子贡)未知其乐也。”,至此,“腹”充当临时量词的用法基本形成,具体如下例。

(24)吞吐一腹文,八音兼五色。主文有崔李,郁郁为朝德。(《送皇甫湜赴举》)

例(24)中“腹”处于量词位置,前面受数词“一”修饰,形容一个人富有文采,由于此处“一”可替换为“满”,与量词前不受形容词修饰的规则相悖,因此仅当临时量词使用。

宋代,“书”“古书”“冰雪词”等其他文化类词语也相继扩充进来。此外,具体事物类词语也开始进入“一腹+C”中,如下例。

(25)忽忽百年石火耳,偃鼠不逾一腹水。(《和谢吏部铁字韵三十四首·呈几叟仪曹四首》)

(26)在我本不亏,底处更求长。独挂百钱游,无人捉私酿。醉归一腹春,满纸挥琴畅。(《栟榈集》)

例(25)中“水”表示具体可感的液体。例(26)中“春”指代春天的景象,是在现实生活中真实存在的自然景观。

“肚子”开始出现在量词位置,标志着人体部位词“肚子”初具量词语法功能,同时标志“肚子”对同一位置且具有相同语法功能“腹”的初步替换基本形成(9)宋代,同处量词位置的“肚子”对“腹”的替换,并不表明宋代及之后时期“腹”临时量词用法的消失。据汉籍全文检索系统(第四版)完全统计,宋之后“腹”的量词用法仅明代《今古奇观》第四十一卷中出现 “一腹文才”1例,相比之下,“肚子”量词用法具有绝对性的优势。。“肚子”用作临时量词,主要选择情绪类中心成分,具体如下例。

(27)待歇予亲眷厮见了,押赴门首斩首来军前献酒,泄了咱一肚子愤气。(《宋元平话集·五代史平话·周史·卷上》)

例(27)“一肚子愤气”中“愤气”作为“肚子”的生成物,具有可充塞、可容纳性,只不过在原生成物“气”的基础上附加了个人主观色彩,依此类推,其他情绪类词语都可进入,但经检索仅见1例。

元代,除了情绪类中心成分(气、不平之气、疑心)外,还可以选择文化类、附着类中心成分,此时中心成分一般出现在前面小句中,如下例。

(28)论着我兵书战策,揣着一肚子。(《全元杂剧·薛仁贵荣归故里》)

(29)那婶子抱着你睡,你从小里快尿,常是浇他一肚子。(《全元杂剧·诈妮子调风月》)

明代“一肚子气”数量剧增(经检索共18例),随之“一肚子×气”大量产生,除此之外,越来越多的抽象情绪类词语进入,同时高度抽象的思想类词语也逐渐进入,具体如下例。

(30)见了丈人,虽然外面尽礼,却包着一肚子忿气。(《今古奇观·第二十卷》)

(31)俺看小姐一肚子火,你可抹净一个大马桶,待我用栀子仁、当归,泻下他火来。(《牡丹亭·第十八出》)

(32)吴氏一肚子恼恨,正要见他分诉商量,却不见到来,又想又气。(《初刻拍案惊奇·卷十七》)

(33)杜子春这一肚子气恼,正莫发脱处,遇着这老者来问,就从头备诉一遍。(《醒世恒言·第三十七卷》)

(34)一夕话,把个程中书一肚子怒恼都销入爪哇国去了,满面上喜笑花生。(《明珠缘·第八回》)

(35)善继虽然一肚子恼怒,此时也不好发泄,各各暗自打点见官的说话。(《今古奇观·第三十六卷》)

(36)李勉一肚子气恨,正没处说,见店主相问,答道:“话头甚长,请坐下了,待我细诉。”(《今古奇观·第四十卷》)

(37)百夫人骑在马上,这一肚子冤枉,再没处投天,咬牙切齿,恨上两声。(《三宝太监西洋记·第八十二回》)

(38)阿秀听罢呆了半晌,那时一肚子情怀,好难描写。(《今古奇观·第三卷》)

(39)江老见说话跷蹊,反怀着一肚子鬼胎道:“敢怕有甚不恰当处。”(《二刻拍案惊奇·卷十五》)

除了例(30)“一肚子忿气”外,其他如“恶气、闷气、怒气、忿气、鸟气、好气、泄酸气、昏闷之气”等一系列客观容纳物也相继进入。例(31)至例(37)中“火、恼恨、气恼、怒恼、恼怒、气恨、冤枉”等非客观容纳物,比“×气”等生成物更主观更抽象。例(38)、例(39)中“情怀”“鬼胎”作为思想意识类词语,是对情绪类词语主观化、抽象化的进一步增强。

清代,“一肚子+C”越发完善,除了内含或附着类(溺、粪、水、酒、汤、痰、风),情绪类(悲苦、苦楚、疑心、伤心、焦躁、隐情、心事),语言文化类(学问、酸文、故事、笑话、墨水、话)外,思想品性类词语也得到进一步扩展,如下例。

(40)一肚子的胡思乱想,故意慢慢的裱糊至晚工竣,方才出来。(《海公大红袍传·第五十八回》)

(41)我看你在孝弟上用心极是难得,却又不可因后来日子略过的顺利些,就添出一肚子的势利见识来,改变了小时的心事。(《儒林外史·第十七回》)

(42)这孩子脱不了一肚子痞,也活不久,教他在这里住几日罢,可怜人拉拉的。(《醒世姻缘传·第五十七回》)

例(40)、例(41)中“胡思乱想”“势力见识”均为思想意识类词语,例(42)中“痞”为品性类词语。

为了突出肚子的外显性,有时用“肚皮”代指“肚子”,此时“一肚皮+C”与“一肚子+C”常常通用,如下例。

(43)因他这人在他娘的胎胞里,就带了一肚皮奸盗邪淫,然后才出了产门,所以这返善丹他吃了下去就同把狗子吃了一样,是一点效验没有的。(《续济公传·第一百三十六回》)

(44)惟朝云谓子瞻一肚皮不合时宜,此语真为知己。然则公与柳夫人,故当相视而笑也。(《柳如是别传·第四章》)

(45)频年勾留沪渎,广接四方英俊,曾无一人能知我如君者,一肚皮不合时宜,无从发泄,不觉心灰意冷。(《玉梨魂·第六章》)

(46)至于与官场交接,吾兄弟患在略识世态而又怀一肚皮不合时宜,既不能硬,又不能软,所以到处寡合。(《曾国藩文集·理财篇》)

例(43)“一肚皮奸盗邪淫”中“奸盗邪淫”指不道德不适当的思想行为;例(44)至例(46)中“一肚皮不合时宜”中“不合时宜”指不适合时代潮流的思想行为,作为思想品性中形容人特质的词语,已达到高度抽象化的程度。

从“一腹/肚子+C”对中心成分的最初选择看,主要包括具体事物、语言文化类、情绪类词语,大体与范畴化过程保持一致。其中“一腹文”之所以最早出现,与人类认知有关(10)据统计,“满/一腹+C”中“C”为语言文化类、情感情绪类、思想意识类、具体事物类词汇的数量比分别为139∶32∶42∶9,由于语言文化类与思想意识密切相关,因此也算作思想类词语,最终,思想类词语所占比重为77.03%。可见“腹”在古代是典型的思想容器,同时这也是“一腹文”最早出现之因,虽然“一腹文”不符合语法化、范畴化演变方向,但是符合人们的认知规约。,如李国南认为“腹本身就是思想容器,如腹稿”[7]。宋代,具体事物进入“一腹+C”,同时“气”作为中心成分率先进入“一肚子+C”,可见,唐宋两代“腹/肚子”连续统对中心成分的选择以典型成员与次典型成员为主。明代,次典型成员大量扩展,而且局限于情绪类词语,同时思想情感类成员开始出现。清代,“肚子”外显性进一步加强,常与“肚皮”通用,此时连续统对边缘成员的选择呈现出明显的扩张趋势,但语义上仅限于思想意识类。

虽然临时量词“腹/肚子”对中心成分的选择与“肚子”连续统的范畴化过程并非完全同步,如“一腹文”的出现。但该临时量词对中心成分选择的历时发展过程整体符合“肚子”连续统的范畴化过程,这一现象不仅表明“肚子”连续统成员范畴化的可靠性,而且也体现了语言发展与人类认知之间的相互协调关系。

(二)“肚子”连续统范畴化的类型学依据

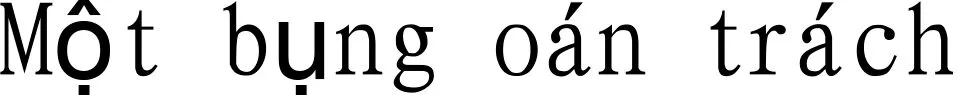

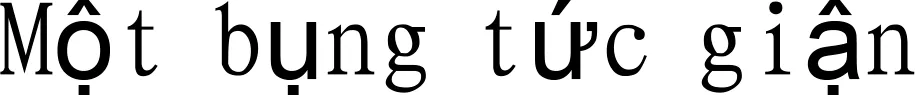

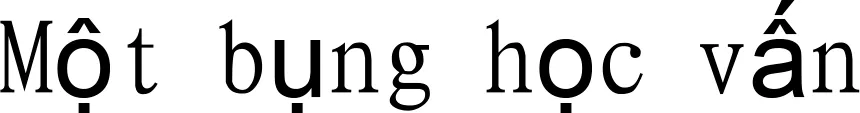

“一肚子+C”不仅存于汉语,越南语中也有类似表达。通过检索相关文献,我们发现越南语中“一肚子+C”的使用也能为汉语“肚子”连续统的范畴化过程提供佐证,这表明汉语和越南语中临时量词“肚子”的范畴化具有相应的类型学意义。

三、原型范畴理论对临时量词在汉语学习中的启示

语义的范畴化过程不仅与人类的身体构造、功能及一般认知能力有关,更与说话人对身处的世界(包括自然界和文化、社会环境)的知识和信仰密切相关。临时量词对中心成分的选择是个范畴化的过程,因此不能将心理、文化、认知等因素排除在外,应该在教学设计、教材编写及课堂教学中基于人的认知特点,结合原型范畴理论,循序渐进地进行。

(一)教学设计以原型范畴理论为指导

“不同的量词实质上是人们从不同的角度按不同的方式来观察事物的结果”[9]。这一观察方式使量词形成了特定搭配。在汉语学习中针对这些固定搭配大都采用单纯记忆或背诵的方式,但在解决具体问题时,学习者常常容易错误百出。鉴于此,教学设计应该从认知出发,以原型范畴理论为指导,按照人类习得词汇的顺序由易到难、循序渐进地进行,正如杨吉春提出“对于词汇内部先教先学什么词,不能只从词汇出现的频率去考虑问题,而应该从认知的角度来分析人类习得词汇的先后顺序,给词汇进行范畴化”[10]。这种思路同样适用于汉语临时量词,如:对于“一肚子+C”,可先教先学“C”中具体客观的典型成员(一肚子+典型成员),其次是“C”中初步抽象非客观的次典型成员(一肚子+次典型成员),最后是“C”中高度抽象非客观的边缘成员(一肚子+边缘成员)。这样在实践过程中以原型范畴理论为基础,将其贯彻到具体的教材编写和课堂教学中,才能使学习者在理解的基础上真正掌握临时量词“肚子”的用法。

(二)教材编写分级进行

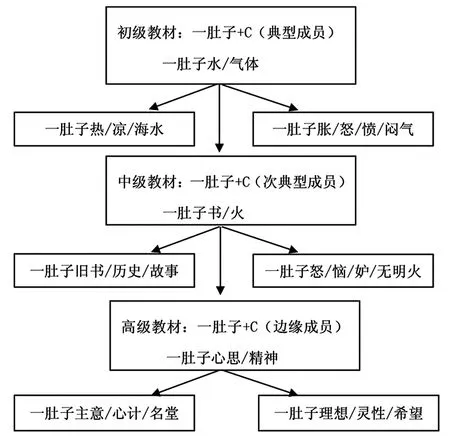

在教材编写过程中,根据临时量词之后中心成分的范畴化过程,可分出典型成员、次典型成员及边缘成员三个等级,从而研制出现代汉语“数词+临时量词+中心成分”使用层级表,把“数词+临时量词+典型成员”编排在初级教材中,“数词+临时量词+次典型成员”编排在中级教材中,“数词+临时量词+边缘成员”编排在高级教材中。根据学生的认知特点,在掌握“数词+临时量词+典型成员”基础上,不断向外扩展,形成一个由具体到抽象,由客观到主观,由中心到边缘的连锁链,最终形成一个以中心范畴构式为基础的教材层级编排体系,使之更加科学合理。我们以临时量词“肚子”为例,制作了“一肚子+C”教材设置层级简表,具体如图2。

在初级阶段,利用学习者对“肚子”构造及功能的基本认知,先让学生掌握肚子可容纳、可生成的具体的、可感的事物,以“数词+临时量词+典型成员”为优先教习对象,如图2中“一肚子胀气”“一肚子水”等;然后以“数词+临时量词+次典型成员”为其次教习对象,在中、高级阶段结合隐喻、转喻等认知机制,同时结合中国传统文化的有关内容,逐渐引入语言文化类、情绪类词语,如图2中“一肚子书”“一肚子烦恼”;最后,以“数词+临时量词+边缘成员”为最终教习对象,引入高度抽象化的思想品性、精神状态类词语,如图2中“一肚子思想”“一肚子精神”等。这样由浅到深、由易到难、由具体到抽象、由客观到主观的编排次序同时符合留学生的习得顺序。

图2 “一肚子+C”教材设置层级简表

(三)课堂教学中构建不同层次范畴的网络系统

原型范畴下临时量词所饰中心成分包括典型成员、次典型成员、边缘成员三个层级,相应形成了“数词+临时量词+典型成员”“数词+临时量词+次典型成员”“数词+临时量词+边缘成员”,分出的三个层级之间不是相互独立,而是相互关联的。这种联系需要我们阐释(elaboration)和扩展(extension),阐释即揭示图式(schema)和实例(instantiation)之间的关系。扩展即揭示原型值(prototypical value)和外围值(peripheral value)之间的关系。正是这些关系将“肚子”连续统联结成一个网络。基于关联性,结合人类认知规律,以“数词+临时量词+典型成员”为基础,在各个构式间形成一个相互关联、层次分明的网络系统。这样学习者便建立起孤立构式间的联系,从而将分散的个体相互关联起来,形成一个连续的、系统的知识体系。我们以临时量词“肚子”为例,采用Rosch的双轴范畴图式揭示“一肚子+C”的范畴层次,如图3。

图3 “一肚子+C”构式双轴范畴简图

从纵轴看,“一肚子水/气体”“一肚子书/火”“一肚子心思/精神”分别隶属“一肚子+典型成员”“一肚子+次典型成员”“一肚子+边缘成员”三个不同范畴层次,它们之间不是相互独立,而是相互联系的。第二、三层均以第一层为基础。第一层“一肚子水/气体”隶属“一肚子+典型成员”,表示实实在在容于肚子的具体事物;第二层“一肚子书/火”隶属“一肚子+次典型成员”,借具体事物转喻或隐喻成抽象事物,同时在汉民族普遍认同的“口腔文化”背景下与情绪生成过程的相似性基础上由“一肚子+典型成员”扩展而来;第三层“一肚子心思/精神”表示人的内在特质,已经高度抽象化,其在性质和功能上与情绪表达相似,因此可以把“一肚子+边缘成员”当作对“一肚子+次典型成员”主观化、抽象化的进一步深化。从横轴看,每个层级内部也具有一定系统性,以第一层“一肚子+典型成员”为例,“一肚子水”中“水”与“一肚子热/凉/海水”中“热/凉/海水”具有上下义位关系。对这类构式,我们可以先学习含上义位成员的“一肚子水”,然后通过类推,学习含下位义成员的“一肚子热/凉/海水”等。如此通过横纵向之间的关联,将分处不同层级的“一肚子+C”系统地联系起来。

临时量词“肚子”对中心成分的选择是个范畴化的过程。“肚子”连续统从范畴中心到外围成员的扩展,靠的不是某种共有属性,而是一些动因,这些动因只起促动作用,并不决定范畴的扩展。Langacker指出“一个语言范畴里的成员资格不是一件非有即无的事情,而是不可预见的”[11]。临时量词“肚子”对中心成分的选择同样具有不可预测性,即它选择哪些中心成分,是可以解释的,不选择哪些中心成分,却是不可预测的。虽然“肚子”范畴化成员具有不可预测性,但是对范畴化过程进行考察的理论意义和实用价值是不可忽视的。文章仅限于临时量词“肚子”的个案研究,对于其他临时量词,还需要做进一步的具体研究。