国族氏名“曾”的历时用字考察

2021-03-11李娇杨

李娇杨

(贵州师范大学 文学院,贵州 贵阳 550025)

一、曾国、曾姓历史概况

追根溯源,姓氏“曾”源自两周诸侯国曾国和殷商时期方国部族“曾”。历史上,记写国族姓氏“曾”的用字字形变化较多。最早到商代晚期的甲骨卜辞中已经出现表示地名的“(曾)”,同时由于出土了大量的自西周晚期到战国中期的曾国青铜器,青铜器数量之大在周代诸侯中也极为罕见。迄今为止,有具体出土地点的曾国铜器群有三十二批,礼乐器数量在三百件以上[1]59。这些曾侯墓按照时间顺序大概可以分为三个阶段,分别是西周早期,以叶家山墓地为代表;西周晚期至春秋早期,以枣阳苏家庙和京山苏家垅两个墓地为代表;春秋中期至战国中期,以随州义地岗和擂鼓墩墓地为代表[2]109。这些出土的青铜器为我们的研究提供了大量的材料。但是出土材料对姓氏的研究较少。一般认为姓氏主要出自夏商周三代,尤其是周朝的很多大小诸侯国,《世本·氏姓篇》:“曾氏,夏少康封其子曲烈于鄫,襄六年,莒灭之,鄫太子巫仕鲁,去邑为曾氏”,可见曾姓以国为氏[2]109。学者对历史上的曾国进行过溯源研究,认为居于新密潧水流域的一个原始部落因发明甑器而被称作曾,水便成为潧水,以后的封国便成为曾国。需要指出的是,“曾”与其他用字之间的具体关系以及其用字变化的历史文化原因,还需要继续深入探究。

二、国族姓氏“曾”的历时用字情况

“曾”的用字最早出现在甲骨文字中,这里主要选取《甲骨文合集》中的“曾”字甲骨文片。

在《甲骨文合集》中,共有24片记载有“曾”字的甲骨刻辞。甲骨刻辞分布在何组、宾组、出组和历组。甲骨刻辞按照贞卜人,分成多种不同的组,分别是宾组、子组、午组、阜组、出组、何组、历组、黄组刻辞,其中宾组、出组、何组、历组、黄组分别是第一期、第二期、第三期、第四期、第五期贞卜刻辞的代表,说明在殷商早期,就出现了“曾”字,这应该是最早的“曾”字字形。

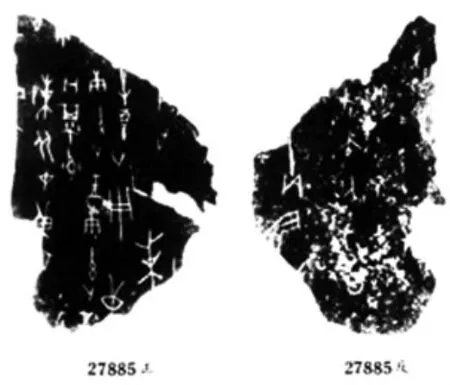

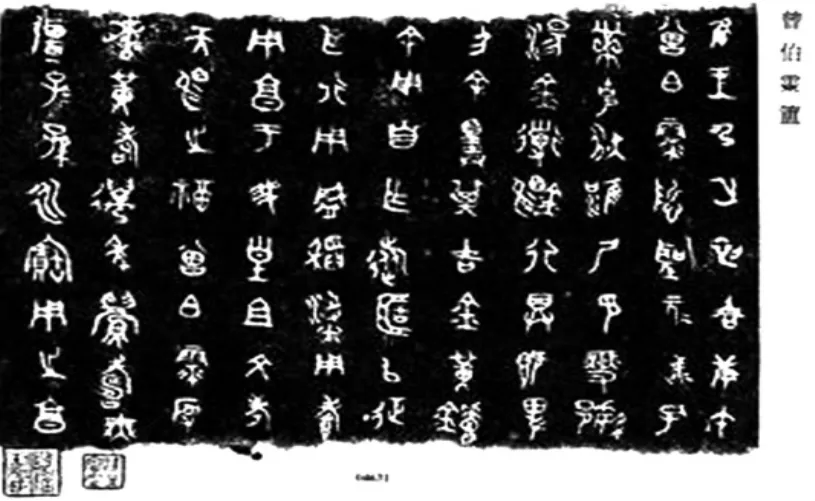

甲骨文出组(图1):

图1

甲骨文合集中的何组(上页图2):

图2

释文:庚午卜,王鼎(贞):其乎(呼)小臣比。才(在)(曾)。(正面)

甲寅卜,王鼎(贞):翼(翌)…(反面)

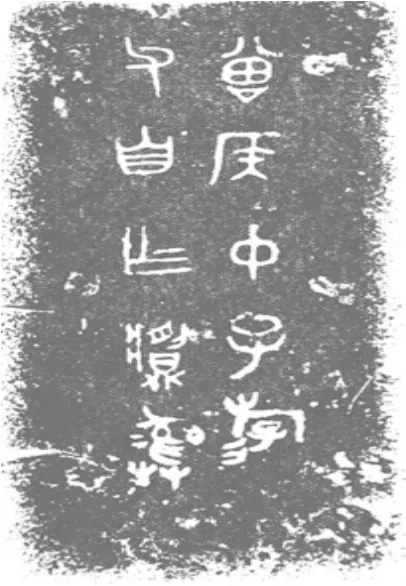

湖北随州叶家山墓地作为西周早期的墓地,2011年成立“随州叶家山墓地考古队”,出土了曾侯谏、曾侯等大量铭文青铜器,其中曾侯谏作器共16件,分别出土于M65、M28、M2、M3四座墓葬中,其中的铭文几乎相同,铭文均为“曾侯谏作宝彝”,行款方式一致,都是两行6字左行;铭文字形特征相同[1]66,如图3。

图3

这里的“曾”的字形与甲骨文中的字形相似,于省吾 (1997)认为:“甲骨文字作等形。即曾之初文”[3]。所以“曾”在西周早期的金文字形是对甲骨文字形的延续。

(二)曾

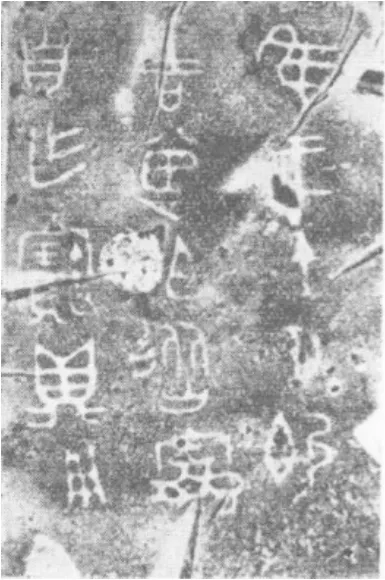

1966年7月7日,湖北京山县宋河区坪坝公社苏家垅工段,发掘出了一批随葬铜器,后经考证为西周晚期至春秋早期的铜器。这批庞大的随葬器物中铜器有鼎、鬲、簋、豆、方壶、盘、盉、匜、车马器和圜底器等,共有九十七件,其中十件有铭文。其中六件的铭文是“曾侯中子父自作彝”(鼎二件),“曾中斿父自作宝甫”(豆二件),“曾中斿父用吉金自作宝壶”(方壶二)。其中最大的两件鼎腹内壁上铸有“曾侯中子父自作彝”①参见杜勇《鄫非二支辨》,天津师范大学学报(社会科学版),2018年第3期,第19页。。

曾侯乙钟(图4):1977年到1978年间,考古工作者在湖北随县擂鼓墩发掘出一个大型墓葬,也就是后来的“曾侯乙”大墓,墓葬规模极其庞大,墓葬中挖掘出的器物规格极高,其中出土的器物有一整套编钟、编磬和铸有“曾侯乙”“曾侯郝”“曾侯”等铭文的铜器群。

图4 铜鼎铭文

图5 曾伯从宠鼎内铭文

图6

这些金文中的“曾”的字形的形体趋近于现代汉字中的“曾”,象蒸锅之屉,即箅子,上像蒸气升腾形,本为蒸煮食物的器具,“曾”的取字更接近因声指事,是“甑”的本字,但后来为了区分,加了表示器具性质的“瓦”。

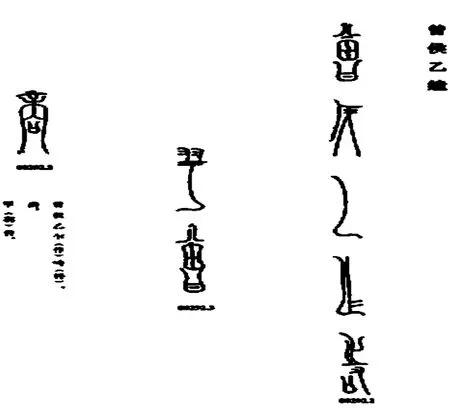

1971年8月,在河南新野县发现的曾国铜器,这也是近代以来曾国铜器发掘的一项重要进展,其中有一件曾伯簋,如图7。

图7

(三)鄫

金文中的“曾”字多不从邑旁,但是在这里出现了表示国名的“鄫”。我们认为这是为表示国名而为“曾”造了一个专字。卫簋:“王曾(增)令卫,易(赐)赤市攸勒。”《左传》僖公十四年:“季姬及鄫子遇于防,使鄫子来朝。”杜预注:“国,今瑯邪县。”江永《春秋地理考实》卷一:“按,今兖州府峄县东有鄫城。”宣公十八年:“邾人戕鄫子于鄫。”《左传》襄公六年:“莒人灭鄫。”昭公四年:“九月,取鄫。”《左传》哀公七年:“公会吴于鄫。”鄫国最早见于僖公十四年(公元前646年),襄公六年(公元前567年)被莒人所灭,昭公四年(公元前538年)复叛而归鲁。这是“鄫”最早见于史籍的记载。

后先秦文献中也有不少关于“鄫”国的记载。《左传》僖公十六军十二月“会于准,谋鄫,且东略也。城鄫,役人病。”《左传》宣公十八年“秋,邾人戕鄫子于鄫。”《左传》襄公四“冬十月,邾人、莒人伐鄫。臧纥救鄫,侵邾,败于狐骀。”《左传》襄公六“莒人灭鄫,鄫恃赂也。”《汉书·地理志》东海郡缯县下说:“故国,禹后,莽曰缯治。”许慎《说文·邑部》:“鄫,姒姓国,在东海”[4]。

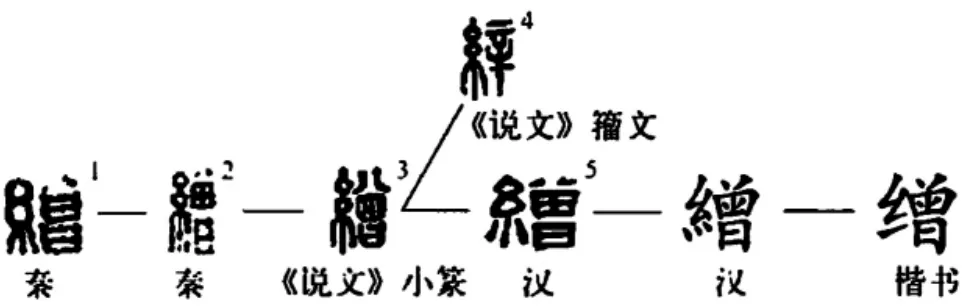

(四)缯

图8是缯字的形体变化情况②缯1、缯2《篆隶表》第843页。缯3、缯4《说文解字》第273页。缯5《篆隶表》第928页。,从字形发展来看并无意义的变化。

图8

关于“缯”的记载,《史记·周记本纪》正义:“莘国,姒姓,夏禹之后”,是夏后氏为姒姓。《通志·氏族略》:“曾氏,亦作鄫,亦作缯。姒姓,子爵。今沂州承县东八十里故鄫城是也。夏少康封其少子曲烈于鄫,襄六年莒灭之,鄫太子巫仕鲁,去邑为曾氏。”《左传》中记载统一写作“鄫”,但其他史籍中也有写作“缯”的。如洪亮吉《春秋左传诂》日:“《谷梁》作缯”[5]。关于姒姓曾(鄫)国的地望,文献多有记载。《太平寰宇记》载:“故鄫城,在(峄)县东八十里。” 《世本》云:“鄫,姒姓,子爵。”《汉书·地理志》东海郡载:“曾,故国,禹后。”洪亮吉《春秋左传诂》也认为山东之鄫为禹之后,并引《世本》说:“缯,姒姓。”可见缯和鄫在用字上是相通的。

我们这里的“缯”是加了“糸”旁,《说文·糸部》:“缯,帛也。从糸,曾声。,籀文缯,从密省”,本义为古代丝织品的总称。这种写法的“缯”是通假的写法。

关于曾国和缯国的关系,学术界目前做了较多讨论。主要分为以下几种:(1)认为“曾”和“缯”是同一个国家。杨宽、钱林书(1980)引用《国语·郑语》中有关郑桓公与史伯的对话,认为“曾”国就是古书中记载跟申国一起联合犬戎把西周灭亡的缯或鄫③参见杨宽、钱林书《曾国之谜试探》,复旦学报,1980年第3期,第86页。。杨宽(2001)《战国史料编年辑证》中,又对之前提出的曾、缯关系进行了补证,明确指出“只有把铜器铭文中的曾国,看作即是文献记载中的与申、西戎共灭西周的缯或鄫国才能对考古中发现的曾国遗迹作出合理的解释”④参见杨宽《战国史料编年辑证》,上海人民出版社,2001年版,第135-137页。。(2)曾和缯、鄫不是指同一个国家。徐少华先生认为,曾国是在随枣走廊上,而文献上记载的缯在方城之外缯关带,因而主张“方城外之缯与随枣走廊的曾国不能混为一谈”⑤参见徐少华《曾即随及其历史渊源》,江汉论坛,1986年第4期,第73页。。张昌平先生根据“曾”字在甲骨文和文献中的演变以及山东临朐所出的“上曾器”认为春秋早期以前的曾国是缯,但张先生同时指出,缯国地望应求诸于申国之南不出今南阳盆地到随枣走廓,缯关只作地名出现,未必与缯国有关⑥参见舒之梅、刘彬徽《论汉东曾国为土著姬姓随国》,江汉论坛,1982年第1期,第73页。。祝军(2010)认为曾和缯不是同一个国家,且曾和缯分别属于两个姓氏,并罗列了较完整的论证材料,曾国是姫姓而缯国是姒姓。西周与春秋之际,姒姓缯国活动在方城一带,而姬姓曾国则主要活动在河南南阳东部、南部和湖北的荆门、随州一带,姒姓缯国和姬姓曾国是同时存在的①参见祝军《缯、鄫、曾与随国关系论考》,江汉论坛,2010年第10期,第81页。。但是我们对于“曾”的讨论集中于对其用字变化的分析,这些字都在历史上记录过“曾”。

三、姓氏“曾”不同用字的字际关系

1.表示蒸具

2.古国名

古人在创造汉字时的构形方式有一个重要特点,即“近取诸身,远取诸物”,人们会选择贴近自己生活的物件作为汉字构形的重要依据,所以综上,为“曾”之初文,假借来表示“曾”。

(二)曾

1.“曾”的甲骨文字形像蒸锅之屉,即箅子,上像蒸气升腾形,本为蒸煮食物的器具,是“甑”的本字。金文繁化,下边加出蒸锅形。篆文文字化。隶变后楷书写作曾。[7]《说文·八部》:“曾,词之舒也。从八从日,四声”,本义当为蒸煮食物的器具。所以“曾”本义应为蒸煮食物的器具,假借这种器具的形状来表示姓氏或国名的。

“曾”蒸锅有锅有屉有盖,是重叠累加的,所以也可以引申为重叠。所以所释为假借义。

2.姓氏

曾氏出于鄫,姒姓,莒灭鄫,子孙在鲁者别为曾氏。(《姓氏急就篇》)

《通志·氏族略》认为:曾氏可以作鄫或缯,是姒姓的国族姓氏。“曾”是“鄫”去“邑”为“曾”。

3.通“增”,指增加:“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨……所以动心忍性,曾益其所不能。”又通“橧”指架木聚柴而构成住所、巢穴:“冬则居营窟夏则居曾巢鹰鹪以山为卑,而曾巢其上”。这是“曾”字形分化。

(三)鄫[8]14658

1.古国名

《说文·邑鄫》:鄫,姒姓,在东海。从邑,曾声。

《广韵·蒸韵》:鄫,国名也,在琅邪。

《国语·周语下》:杞、鄫,二,夏后也。“杞一犹在”(韦昭注)。

我们认为这是为表国名而为“曾”专造字。

2.姓氏

鄫,姒姓,禹后也。《万姓统谱》:“鄫,姒姓,夏少康封少子曲烈于鄫其后为氏”。《国语·晋语一》:“申人鄫人召西戎以伐周”(韦昭注)。

3.古地名

《春秋·僖十四年》“使鄫子来朝。”注:“鄫国,今琅邪鄫县。”又郑地。《春秋·襄元年》“仲孙蔑会齐崔杼、曹人、邾人、杞人次于鄫。”注:“鄫,郑地。”在“留襄邑县东南。”

4.古州名

隋开皇为鄫州,大业废;唐武德四年复置,寻废。故城在今山东省枣庄市兰陵。《隋书·地理志下》:(彭城郡)兰陵,旧日承,置兰陵郡。开皇初郡废,十六年分承置鄫州及兰陵县。大业初州废,又并兰陵鄫城二县入焉,寻改承为兰陵。这里的“曾”应当是指古州名。

(四)缯[8]13539

1.古代丝织品的总称

《前汉·灌婴传》“睢阳贩缯者也。”注:“师古曰:缯者,帛之摠名。”

2.同“罾”,渔网

唐钱起《江行无题》诗之八六:“细竹渔家村,晴阳看结缯。”一本作“罾”。

3.通“矰”

《列子·汤问》:“不待五谷而食,不待缯纩而衣。”《战国策·楚策四》:“治其缯缴,将加己乎百仞之上。”

4.古国名

姒姓,相传为夏禹后裔。春秋时为莒国所灭。汉置缯县,晋以后废。故城在今山东省枣庄市东。《谷梁传·僖十四年》“季姬及缯子遇于防。”《国语·周语中》“杞缯由太姒。”注:“杞缯二国,姒姓,夏禹之后。又县名。”《史记·吴大伯世家》“败齐师于艾陵至缯。”注:“琅邪缯县。”

5.姓

《史记·夏本纪》禹为姒姓,其后分封,用国为姓,有缯氏。《前汉·文帝纪》祁侯缯贺为将军。

鄫,本或作缯。《春秋·僖公十四年》“季姬及鄫子遇于防”(陆德明释文)。《春秋·哀公七年》“公会吴于鄫”洪亮吉诂:“榖梁作缯公羊作鄫,史记世家并作缯。”缯的写法,《国语·郑语》作缯,而在《晋语》中又作鄫,这两处所指应该是同一国名,《春秋》 《左传》中多作鄫,但也有作缯者,《春秋》僖公十四年,郑玄注:“鄫似绫反本或作缯。”所以,缯和鄫是相通的,上文中也提到,后人多为字加“邑”旁,所以曾也可以作鄫或是缯,只是“曾”更多见于青铜器中,而“鄫”更多见于文献中。《世本》:“曾氏,夏少康封其少子曲烈于鄫,襄公六年营灭之”其中,鄫便和曾相通。可见,它们的写法虽然各异,但是表示的意义相同。