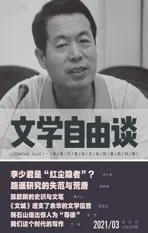

韩石山语出惊人为“尊徐”

2021-03-08□吴杰

□吴 杰

作为徐志摩研究专家,韩石山写过《徐志摩传》《徐志摩图传》,编了《徐志摩全集》,一直推崇徐志摩,这原本无可厚非,毕竟仁者见仁、智者见智嘛。但为了“尊徐”,而无原则、无依据地贬低他人,这点却让我不敢苟同。《越陷越深:我的传记写作》(《文学自由谈》2021年第1期;以下简称“《越陷越深》”)一文,是韩石山根据他在北京大学外国语学院的演讲稿整理的。这篇文章看似在回忆他传记写作的经历,但其中不少观点,特别是对徐志摩的赞扬,颇有“语不惊人死不休”之感,让我心生疑惑。

徐志摩是“新文化运动的灵魂人物”吗?

韩石山写道:“说他(徐志摩)是新文化运动的标志性人物,都有点怠慢了,应当说他是中国新文化运动的灵魂人物。”什么是灵魂人物?说白了,就是一支队伍、一个团体的统领、核心。如果说,徐志摩是新月派的灵魂人物,这点我认了,毕竟他是新月派的盟主;但是,要说徐志摩是中国新文化运动的灵魂人物,我不知道韩石山如何下此论断。

作为中国近代史上一次空前的思想解放运动,新文化运动以1915年9月陈独秀主编的《新青年》(第1卷原名《青年杂志》)创刊为开始的标志,主要内容是提倡民主、反对专制,提倡科学、反对迷信,提倡新道德、反对旧道德,提倡新文学、反对旧文学。围绕这些内容,陈独秀提出了政治民主、信仰民主、经济民主、社会民主和伦理民主,胡适提倡文学改良,李大钊最早宣传马克思主义,蔡元培在学术上实行“兼容并包、百家争鸣”的方针,刘半农提倡白话文、反对文言文,钱玄同提倡文字改革,周作人提倡“人的文学”,鲁迅发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文化运动的基石……与这些新文化运动的代表人物相比,徐志摩没有提出系统的诗歌理论主张,而诗的“三美”是闻一多提出的。虽然他前期的作品反映社会现实、追求自由和光明,在一定程度上反映了五四的时代精神,但后期的作品主要以自我和理想的表达为中心,社会批判性较弱。

那韩石山论断的依据在哪儿呢?“(徐志摩)1922年底回国,正是新文化运动低落的时候。他一回来,就带来一股清风,让沉寂的文坛顿时热闹起来。挂起新月派的牌子,组织起新月社俱乐部……接下来出任《晨报副刊》编辑,又办了刊中刊《诗镌》……1926年婚后到了上海,很快又办起了新月书店,出版了《新月》月刊。《新月》停刊后,又纠合几个年轻人,办起《诗刊》。”由此可以理解,徐志摩倡导并创立了新月派,这是韩石山认为他成为新文化运动灵魂人物的主要依据。这要从两方面来看。一是新月派的成立和影响。新月社于1923年成立,这一年恰恰是新文化运动的结束之年,新月社算是赶上了新文化运动“最后一班车”。作为中国近代史上一个重要的诗歌流派,新月派前期提倡新格律诗,纠正了早期新诗创作过于散文化的弱点,使新诗进入了自主创造的时期,但它只是新文化运动中众多文学团体的一个,其思想性、艺术性对后世的影响不是很大。二是徐志摩的诗歌。徐志摩虽然也推行白话,但其诗歌过于粉饰太平,具有典型的浪漫主义和唯美色彩。他追求个性的绝对自由,较少触及当时的社会现状和政治背景,离新文化运动提倡的“民主”和“科学”还有较大的差距。就此而言,徐志摩顶多算是新文化运动的重要参与者。

另外,1922年并不是新文化运动低落的时候。这一年发生了几个重要的文化事件:一是多个重要的文学社团和戏剧学校的成立——林如稷在上海发起成立了浅草社,冯雪峰等人在杭州成立了湖畔诗社,蒲伯英等创办了中国现代话剧史上第一所戏剧学校,即北京人艺戏剧专门学校;二是几种重要文学期刊的创办——叶圣陶等主持的《诗》月刊创刊,吴宓等在南京创办了《学衡》杂志,《创造季刊》在上海创刊,胡适主编的《努力周报》在北京创刊;三是一些重要著作、文章的出版、发表,如郭沫若翻译的歌德《少年维特之烦恼》由泰东书局出版,文学研究会编的诗集《雪朝》出版,《湖畔》诗集出版,沈雁冰《自然主义与中国现代小说》在《小说月报》发表;四是发生了新文化运动的拥护者与“学衡派”的论辩。这些都是新文化运动的重要事件。

大陆、台湾凭什么要一起“尊徐”?

在《越陷越深》中,韩石山时作惊人语:“我有时想,都退上一步,大陆这边别那么过分地尊鲁了,台湾那边别那么过分地尊胡了,一起来尊徐志摩怎么样?这也算我这个老作家,为两岸和平统一略尽绵薄吧!”这个提法厉害,一下子将“尊徐”提升到了相当的高度。同时,他又把鲁迅和胡适拿来作陪衬,重复了他在新版《徐志摩全集》读者分享会上的几句话:“一百年以后,人们不知道鲁迅是谁,无此政治需求也;二百年以后,人们不知道胡适是谁,民主普及也;三百年以后,人们仍知徐志摩是谁,艺术永存也。”这个评价非常高,高得让“徐粉”们晕头转向、不知南北,也让其他读者如坠雾里、不知所以。

鲁迅在中国文学史上的地位,韩石山一直是不认可的。他总觉得鲁迅之所以有如此高的地位,主要和政治有关。而对胡适,韩石山认为他的主要成就是和民主普及有关,这就大错特错了——胡适提倡并践行民主科学,他在中国现代文学史上的地位比徐志摩高多了。而徐志摩虽然和胡适、闻一多等人创办了探索新诗理论与新诗创作的文学社团——新月社,但对后世影响其实是有限的。他的诗整体呈现出轻灵飘逸、温柔缠绵的艺术风格,但由于过分追求格律和形式,诗歌的立意不高、思想性不强,特别是后期的创作多是个人的抒怀,较少关注社会的命运。

徐志摩仅仅是一位诗人、作家,甚至都无法代表他那个年代诗歌的最高成就。我相信,三百年后,人们仍知徐志摩,因为现代诗歌史上有他的名字;三百年后,人们也知道胡适,他对民主普及发挥的作用功不可没;三百年后,人们更知道鲁迅,他不是政治需求的产物,而是一个在多个领域做出突出贡献的人,一个把国民性批判得淋漓尽致的人。“艺术与政治无关论”首先就是一个伪命题。韩石山貌似看重徐志摩的艺术性,其实自己也在使用“政治性思维”——比如他的“为两岸和平统一略尽绵薄”一说,就是如此了。

三个“小小的希望”能否实现?

在《越陷越深》中,韩石山提了三个“小小的希望”:一是希望学外语的同学“能有文学创作的意识,有文学创作的激情,写出优秀的文学作品来”;二是希望学外语的同学“即便你不写作,也要有良好的外语表达能力”;三是“希能在未名湖畔的一块草地上,给徐志摩立一个诗碑”。这三个希望看上去挺好,但是他的理由就有点牵强了。

关于第一个希望,他举了李健吾从中文系转到西语系的例子,认为“在上世纪二三十年代,学界普遍认为,外语系是培养写作人才的”。这句话有一定的道理。但现实情况是,文学创作与学习外语并没有太大的关系。二十世纪二三十年代,新文化运动的开展,外国各种文学思潮的涌入,让中国的知识分子受到了西方民主和科学思想的洗礼。进入大学深造,是当时知识分子加深对西方文化的了解的重要途径。但当时大学的国文系并非现在的中文系。按1918年北京大学的“文科教授案”,“文科国文门”设有“文学史”和“文学”两科,前者旨在“使学者知各代文学之变迁及其派别”,后者旨在“使学者研寻作文妙用,有以窥见作者之用心,俾增进其文学之技术”。两者均不是培养作家的。外文系却是坚持文学本位的教育模式,文学类课程占据绝对的主导地位。以燕京大学英文系为例,文学为核心课程,涉及面广,从古典文学到二十世纪文学,涉及英国、美国、俄国等不同国别的文学,涵盖小说、诗歌、戏剧、文学专题研究、文艺理论批评等,并注重文学研究与哲学、科学、社会与宗教等领域的关系。钱锺书先生之所以读清华大学外文系,正如他自己所说:“我自己就是读了他(指林纾)的翻译而增加学习外国语文的兴趣的”,“假如我当时学习英文有什么自己意识到的动机,其中之一就是有一天能够痛痛快快地读遍哈葛德以及旁人的探险小说”。曹禺先生从南开大学转入清华大学西洋文学系后,潜心钻研戏剧,广泛阅读从古希腊悲剧到莎士比亚、契诃夫、易卜生、奥尼尔的剧作,这对他后来的创作产生了巨大影响。至于李健吾为何从北大中文系转到西语系,韩石山自己也讲了,是因为李健吾患了肺病。因此,韩石山提的希望,不仅适合学习外语的学生,也适合学习数学、音乐、物理、计算机等其他专业的学生。

第二个希望,韩石山讲了郑念创作英语小说《上海生死劫》的故事,并说:“说这个小故事,意在希望同学们,你就是没有写作的意念,也应当有用英语自由表达的能力。……万一有了非凡的经历,有了写作的冲动呢?不要到那个时候,空有大志而徒唤奈何。”我就搞不明白了,有了冲动但不会英语难道就不能写作?写作难道一定要用英语,否则就不能创作出优秀的作品来?这是什么论断?不说远的,就以中国当代作家为例,荣获2012年诺贝尔文学奖的莫言,曾获布克奖提名的王安忆、苏童、阎连科,以及历届茅盾文学奖、鲁迅文学奖获得者,他们当中有谁是用英语写作的?再问一句:写了《李健吾传》《徐志摩传》《边将》等的韩石山先生,恐怕您也不会英语吧?那您有了写作冲动的时候,是不是也“空有大志而徒唤奈何”呢?

韩石山的第三个希望,是北京大学能在未名湖畔给徐志摩立个诗碑。这是他从剑桥大学立诗碑想起的,主意自是不错。但关键是,要在北京大学给一个人塑像或立碑,可不是件容易的事。一百多年来,北京大学出了李大钊、严复、梁启超、蔡元培、鲁迅、胡适等众多历史名人,但得享塑像殊荣的却只有两人:一位是曾担任北大图书馆主任、中国共产党主要创始人之一的李大钊,一位是曾任北京大学校长、革新北大、开“学术”与“自由”之风的蔡元培。此外,北大校园里还有一座塞万提斯的雕像,是1986年北京市与西班牙马德里市结为友好城市后,马德里市赠送给北京市民的礼物,北京市政府将它安放在了北大。至于立碑,未名湖畔除了“北京市文物保护单位——原燕京大学未名湖区”的标志牌外,也只有乾隆诗碑、“梅石双清”碑和斯诺的墓碑。2005年,李敖想捐赠三十五万元人民币为恩师、北大前校长胡适立一尊雕像,但遭到北大的冷处理。同样的道理,可想而知,想在未名湖畔为徐志摩设一个诗碑,恐怕也不容易。无论是历史地位还是艺术成就,徐志摩既不能与吴汝纶、马寅初、刘师培等北大前辈先贤相比,与茅盾、叶圣陶、林语堂等北大同辈相比也难出其右。就算北大要立一个碑,徐志摩怎么都排不上第一。提到塞万提斯雕像,韩石山说:“光在那儿立个外国年轻人的像,看了能学什么呢?”既然“西班牙文学世界里最伟大的作家”都不能让人学到什么,难道立了徐志摩的诗碑,北大学子在瞻仰它时,就能展示他们“那一低头的温柔”?(依剑桥大学徐志摩诗碑的形制,估计北大若立诗碑,其高度,也是“须‘俯’视才见”的。)

至于韩石山说“志摩当年是北大外文系的讲座教授,相当于特级教授”,也是故作惊语状。我查阅了相关资料,只知道徐志摩1930年任北京大学英语系教授。1912年,中华民国临时政府教育部公布《大学令》,规定大学设教授、助教授;1917年修正《大学令》,规定大学设正教授、教授和助教授;1927年6月23日,南京国民政府教育行政委员会公布的《大学教员资格条例》,将大学教员分为教授、副教授、讲师、助教四个等级——均无“讲座教授”一说。至于“特级教授”,我只知现今中国高等学校的教授分为七级,最高为一级教授,并无“特级教授”这一职称。韩石山之说,无非是想抬高徐志摩罢了。

总而言之,韩石山“尊徐”,是他的自由,但是切莫没有根据地乱下定论,更不该言之凿凿地贬低他人、抬高自己喜欢的人。恩格斯说:“任何一个人在文学上的价值都不是由他自己决定的,而只是同整体的比较当中决定的。”在二十世纪二三十年代,徐志摩确实是一颗耀眼的星星,但绝不是也不可能是最大、最亮的一颗。北齐思想家刘昼《刘子·正赏》云:“赏而不正,则情乱于实;评而不均,则理失其真。”希望韩石山先生理智一点,特别是在面对众多年轻学子、读者时,更要慎思、慎言,不要“语不惊人死不休”,把年轻人带偏了。

《世界华文文学概论》

古远清 著 中国华侨出版社

作为一门新学科的开山之作,本书的价值不在于将世界华文文学当作研究方向,而是将其作为一门独立学科去阐释。这是著者八十岁时成果“井喷”的新作之一。