红曲霉分离纯化、分类和鉴定研究进展

2021-02-22周康熙

周康熙,陈 颖,倪 莉*

(1.福州大学 石油化工学院,福建 福州 350108;2.福州大学 食品科学技术研究所 福建省食品生物技术创新工程技术研究中心,福建 福州 350108)

红曲霉(Monascus)是一类小型丝状腐生真菌,属于真菌门(Eumycophyta)、子囊菌亚门(Ascomycotina)、不整囊菌纲(Plectomycetes)、散囊菌目(Eurotiales)、红曲菌科(Monascaceae),红曲菌科中唯一的隶属分类单元[1-2]。红曲霉可产生糖化酶、酯化酶、蛋白酶等多种酶类物质,在这些酶的协同作用下,能够生成单糖、氨基酸、核苷酸等呈味物质和挥发性酸类、醇类和酯类等香气物质,对发酵食品的风味贡献卓著[3];而它的次级代谢产物(如色素、抗菌素、洛伐他汀、γ-氨基丁酸等)更是近年来的研究热点[4]。如红曲色素可用于糕点、饮料、熟肉制品等食品的着色剂,莫纳斯叮A(Monaseidin A)、安卡内酯(Ankalaetone)、几丁质酶和糖肽类物质等可开发应用为食品防腐剂;在药物方面,红曲霉中的洛伐他汀具有降胆固醇、降血脂的作用,γ-氨基丁酸可降血压、助睡眠、抗惊厥[5-7]。红曲霉的菌丝体含有丰富的菌体多糖和菌体蛋白,对菌丝体的综合利用可提高红曲霉的附加价值[8-9]。但部分红曲霉会代谢具有肾毒性的桔霉素,使红曲制品的应用受限[10]。由于不同红曲霉在环境适应能力和生长代谢能力等方面各有不同,无论科学试验还是工业化应用都需要进行菌种选育,在选育过程中,如何快速廉价地获得大量红曲霉以及快速准确地获知目标红曲霉的菌种信息显著影响了选育工作的效率以及目标红曲霉的质量。为更好地挖掘红曲霉种质资源,该文对红曲霉的分离纯化、分类和鉴定三个方面进行综述,提出了潜在的分离纯化和分类鉴定方法,为高效获得红曲霉、明确菌种信息等工作提供参考。

1 红曲霉的分离纯化

尽管红曲霉的分离纯化方法较为成熟,但极少有文献对这些方法进行细化探究,而不同分离纯化方法的分离效果、分离时间、所获菌株的特性等方面存在显著区别,选择合适的分离纯化方法,可高效率、短时间地获得目标菌株。

可培养的红曲霉分离纯化方法大致可分为两种:一种是直接分离法,通过平板划线或平板稀释涂布将混合菌株稀释分离得到单细胞后,经培养形成单菌落,进而挑取目标菌株进行再次分纯、扩培或保藏,所用固态培养基为普通霉菌生长培养基或添加了广谱抑制剂的培养基。另一种是排他-分离法,在直接稀释分离法的基础上,加上排他性的前处理或在固体培养基中添加排他性物质,主要抑制红曲霉以外的其他菌株的活性,再进行稀释分离。两种方法各有优缺点。直接稀释分离法操作步骤简单,但由于对红曲霉外的其他微生物抑制作用较弱,培养皿中可能弥漫着其他微生物的孢子,往往需要多次重复操作,才能获得红曲霉;排他-分离法的操作相对繁琐,但目的性更强,工作重复频率低,效率更高。两种方法的应用如表1所示。

表1 两种红曲霉分离纯化方法的应用Table 1 Application of two methods for isolation and purification of Monascus

上述示例中,添加脱氧胆酸钠的目的是为了抑制菌丝的蔓延,从而更加便于培养皿中菌落的分离和挑选,但脱氧胆酸钠属于广谱型抑制剂,对红曲霉也有显著的抑制效果[18]。红曲霉具有耐酸、耐乙醇、耐高温等特性,少量的乳酸、乙醇能够促进红曲霉的生长,适当浓度的乳酸和乙醇能够共同抑制红曲霉以外的微生物,有利于红曲霉的分离纯化[19-21]。当需要获取具有特定性状的红曲霉时,特制的固态培养基可作为初筛的工具,但此方法往往在已分离得到多株红曲霉的基础上进一步筛选特定的红曲霉。石琳等[22]通过紫外诱变获得多个红曲霉突变体,再将这些突变体点种于含有牛奶的固态培养基中,通过水解圈和菌落直径的比值来筛选蛋白酶活力较高的红曲霉。

2 红曲霉的分类与鉴定

红曲霉的分类与鉴定密不可分。形态和代谢特征是红曲霉最早的分类鉴定依据,红曲霉属下的很多物种名称来源于此。这种鉴定依据包括不同鉴定培养基下的菌落形态、对不同营养物质的利用情况等[23]。但传统的分类方法和依据存在一定的局限性,可能存在着新分离的菌株形态或代谢行为与记载的标准菌株难以一一准确对应的情况,影响了红曲霉鉴定的准确性。随着现代分子生物学技术的发展,DNA分子标记、同工酶分析等多种技术手段从遗传或表达的微观层面去描述红曲霉的物种信息,提高了红曲霉的物种区分度,也为红曲霉的归类和发现新的红曲霉提供了更多的鉴定依据。

2.1 红曲霉的分类

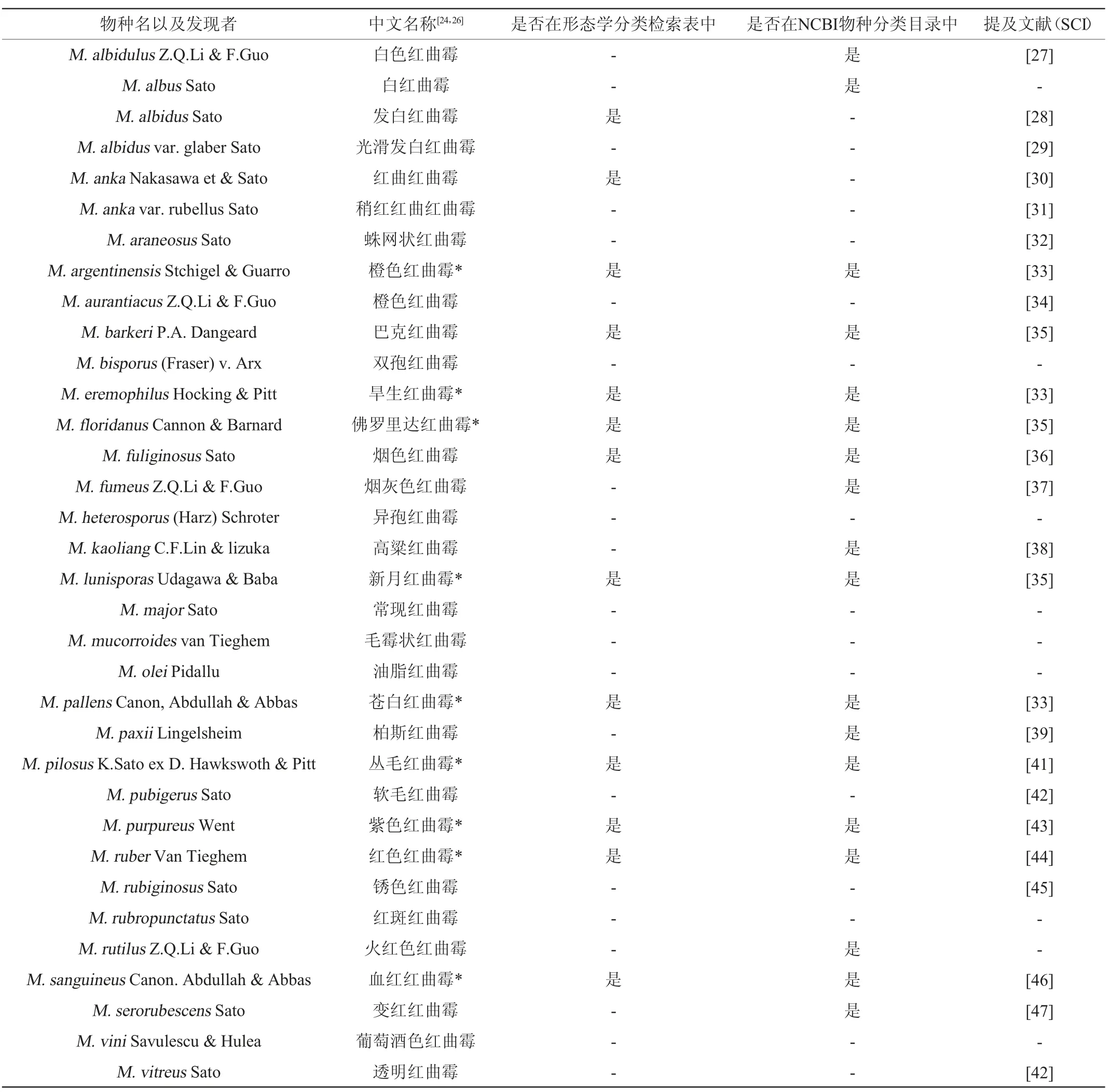

目前,对红曲霉的分类已细化到种的水平,这些物种的发现及命名时间较早。李钟庆等[24-25]在《红曲菌的形态与分类学》中记载了1884年至2003年间发现的29种红曲霉,SHAO Y等[23]在前人研究的基础上将发现的红曲霉更新至30种。该研究结合各类文献报道和菌种库、基因库的记载情况,对目前不同文献或数据库记载的红曲霉种类与信息总结于表2。

红曲霉的物种分类尚存争议。在李钟庆等[24]的红曲霉形态学分类检索表中,仅记载了13种红曲霉;美国国家生物信息中心的物种分类数据库中关于红曲霉的分类,记载了19种已明确命名分类的红曲霉和34株未命名分类的红曲霉;在国际期刊(SCI)中有报道的红曲霉达25种;SHAO Y等[23]认为,目前国际公认的红曲霉仅有9种(在表2中以“*”表示),这9种红曲霉在形态学分类检索表、美国国家生物技术信息中心(national center for biotechnology information,NCBI)分类表和SCI论文中均有被提及。一般认为,除了按照国际命名规则对新发现的菌株命名外,还需要在国际上公开发表且被公认的保藏机构保藏,该物种的命名才有效。上述红曲霉中,凡是被NCBI记载的红曲霉均有菌株保藏信息,且保藏机构认可度较高,但有些报道过的菌株尚未被NCBI收录并纳入物种分类体系,而国际期刊中提及的菌株,一般保存于作者所在科研单位,不一定保存在专门的菌种保藏中心,菌株的遗传信息也尚未明了,仅从宏观形态和代谢行为的差异难以准确判定为新物种。由此看来,要完善红曲霉的物种分类,仍有很长一段路要走。

表2 不同文献或数据库记载的红曲霉种类Table 2 Monascus species recorded in different literatures or database

2.2 红曲霉的鉴定

2.2.1 形态学鉴定

红曲霉的形态学鉴定有3种:多种鉴定培养基的形态学特征描述、基于生长代谢行为的生理生化特征鉴定以及显微镜下的形态结构观察。在红曲霉的形态学鉴定中,红曲霉在不同鉴定培养基中的形态特征描述必不可少,其他两种鉴定方法可作为前者的补充。

红曲霉的分类鉴定最早使用的是形态学鉴定技术。公开报道的文献中,SATO K[48]首次利用红曲霉在各个培养物上的菌落特征和显微镜下的微观形态来对红曲霉进行分类,并初步建立了检索表,但培养物多为肉汁、牛奶、面包等成分不稳定的培养基;之后经过LIZUKA H等[49-52]对鉴定培养基的改进和红曲霉新物种的挖掘,形态学鉴定体系逐渐发展起来;后来,李钟庆等[24]在前人研究的基础上,将红曲霉的鉴定培养基增加至5种:麦芽汁琼脂培养基、察氏酵母提取物(Czapek yeast exatract agar,CYA)培养基、马铃薯葡萄糖琼脂(potato dextrose agar,PDA)培养基、麦芽提取物琼脂(malt extract agar,MEA)培养基、甘油硝酸盐琼脂(glycerol nitrate agar base,G25N)基础培养基,并重构了红曲霉属分种检索表。目前,红曲霉的形态学鉴定以李钟庆和郭芳的分类检索表为主要参考依据。

此外,红曲霉的形态学辅助鉴定还包括生理生化鉴定。该方法是将红曲霉接种于含有不同碳源、氮源的培养基中观察其对不同营养物质的利用情况,有时还会考察它们对明胶的水解情况和对pH、乙醇、温度等培养条件的耐受情况[53-56]。生理生化鉴定不能单独成为鉴定红曲霉的指标,只能作为形态学特征描述的辅助鉴定工具。

2.2.2 同工酶分析

红曲霉的形态学分类仅基于表型判断,同工酶作为基因表达的直接产物,可用于红曲霉的菌种鉴定。1985年,BRIDG P D等[57]利用API ZYM酶活性试剂条对9株红曲霉进行酶活测定,发现缬氨酸芳基酰胺酶、胱氨酸芳基酰胺酶、胰蛋白酶、α-半乳糖苷酶、β-半乳糖苷酶、α-葡萄糖苷酶、多聚糖酶、纤维素水解酶可区分佛罗里达红曲霉(M.floridanus)、丛毛红曲霉(M.pilosus)、红色红曲霉(M.ruber)和紫色红曲霉(M.purpureus)。1993年,NISHIKAWA J等[58]对15种红曲霉的乙醇脱氢酶、非特异性酯酶、葡萄糖6-磷酸脱氢酶和乳酸脱氢酶进行了酶谱的绘制,通过聚类分析发现,除了无法区分红曲红曲霉(M.anka)和锈色红曲霉(M.rubiginosus)外,对其他13种红曲霉都能较好的区分。学者们对红曲霉的各种内源酶进行研究发现,酯酶的同工酶谱相对稳定,对橙色红曲霉(M.aurantiacus)、巴克红曲霉(M.barkeri)、变红红曲霉(M.serorubescens)、发白红曲霉(M.albidus)、红色红曲霉(M.ruber)、紫色红曲霉(M.purpureus)、烟色红曲霉(M.fuliginosus)的种间差异有一定的区分度,可作为红曲霉的鉴定方法之一[59-61]。同工酶分析技术相比于界限模糊的形态学鉴定有高分辨率、检测通量高、操作简便等优点,但菌龄、培养条件、传代次数等因素会影响同工酶的产量和活性,同工酶分析的失准可能导致鉴定上的误判,因此,近年来使用频率较低。

2.2.3 DNA分子标记技术

脱氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid,DNA)分子标记技术可直接对红曲霉的遗传信息进行对比分类,相比于同工酶分析更具说服力。DNA分子作为稳定的遗传信息载体,储存于生物体的任何组织和细胞中,并具有稳定遗传、无表型效应、非诱变的条件下不受环境影响等优点[62]。利用DNA分子序列特征作为遗传标记,能够从遗传水平上分析红曲霉的种间关系和亲缘关系。理想的DNA标记应具有如下特点:在基因组中广泛存在且分布相对均匀;不同物种的目标DNA应具有遗传多态性;信息量充足且易于提取、扩增和分析;样品稳定且方法易于重现。综合文献报道,用于红曲霉的DNA分子标记技术主要有两大类:DNA测序分析和DNA标记分析。

(1)DNA测序分析

一般DNA测序所用的基因片段(rDNA)在物种进化过程中保守性较强,序列中存在可变区和高可变区。在特定基因片段中,不同物种的核酸序列有所差别,可据此来判断其亲缘关系,通常用序列得分表示[63]。rDNA序列包括转录区TS和非转录区NTS。转录区由5S、5.8S、18S、28S rDNA组成一个转录单元,各基因之间由内转录间隔区ITS隔开,即ITS1隔开18S和5.8S rDNA,5.8S和28S rDNA由ITS2隔开;基因内间隔区IGS隔开相邻的两个重复单元[64]。由于不同序列保守性不同,可鉴定的分类水平也不同,具体如表3所示[65]。

表3 DNA测定序列及可鉴定分类水平Table 3 DNA determination sequence and identifiable classification level

(2)DNA标记分析

由于技术手段和标记位置不同,技术种类繁多,常见标记技术的名称、技术核心、遗传特性、多态水平、检测片段范围、重复性分析总结于表4[62,65]。

DNA测序和标记技术的应用范围各有偏向性,DNA测序分析适合鉴定未知菌株的种属归类,侧重于DNA编码序列解析和对比;DNA标记有时需要经过聚合酶链式反应(polymerase chain reaction,PCR)-电泳来呈现标记效果,更适合分析多个菌株的遗传多态性,对生物的种类、分类、样品的变化情况等方面能有更为直观的结果。如何亚涛等[66]从怀地黄内分离出内生红曲霉,通过ITS和18S rDNA测序得知,该红曲霉为血红红曲霉(M.sanguineus)。YANG C等[1]使用随机扩增多态性DNA(random amplified polymorphism DNA,RAPD)和内部简单重复序列(inter-simple sequence repeat,ISSR)标记,分析了红曲霉的遗传多样性,结果表明,这两项基因标记技术都适用于红曲霉种间的遗传距离分析,ISSR对红曲霉的种间分类区分效果较好而RAPD更适合分析红曲霉的种内差异;SHAO Y等[23]用内部简单重复序列和相关序列扩增多态性对比分析了红曲霉的遗传多样性,两种方法的聚类分析具有很大的相似性,都能用于描述红曲霉的种间差异,且符合形态学分类结果。

表4 不同DNA标记技术对比分析Table 4 Comparative analysis of different DNA labeling techniques

3 潜在的红曲霉分离纯化和分类鉴定方法

人工智能(artificial intelligence,AI)技术和检测分析技术不断在更新换代,这些技术有希望被用于红曲霉的分离纯化与分类鉴定之中。

在分离纯化方面,流式细胞技术和介电电泳技术可作为备选技术。流式细胞术通过光学检测器捕获液流系统中被标记细胞的光学信息信号从而实现细胞的分离,该技术目前在细胞生物学和医学领域应用广泛[67],如果能寻找合适的红曲霉细胞标记物,使红曲霉与其他微生物的光信号相区分,则能实现红曲霉的分离纯化;介电电泳技术能让电中性微粒在电场作用下发生极化而受电场作用而定向运动,根据运动速度的不同而使之分离,该技术目前可实现矿物颗粒、液滴等非生物物质和细菌、酵母等生物物质的分离[68],若将该方法应用于红曲霉的分离纯化,则需要优化实验条件及考虑是否对样品进行表面修饰。

在分类鉴定方面,AI图像识别技术和蛋白质组指纹图谱菌株鉴定技术可作为备选技术。用图像识别技术鉴定红曲霉的原理与形态学鉴定分类原理一致,其优势在于可将肉眼观察转变为数字化的定量定性分析,避免了主观判断上的偏差。目前,图像识别技术已经在红曲霉的筛选中进行了应用,XIA M等[69]提出了一种基于图像处理和支持向量机的模具应变筛选方法,基于图像处理技术识别红曲霉的特征,再通过支持向量机确定其形态特性与色素生产的关系,能够以不通过发酵的方式筛选出高产色素的红曲霉。蛋白质组指纹图谱菌株鉴定技术,则基于基质辅助激光解吸电离-飞行时间质谱测得特定培养条件下的微生物菌体蛋白质组指纹图谱,通过和图谱数据库中各种已知物种的标准图谱进行比对,从而完成对未知菌株的快速分型和鉴定,该技术目前已应用于乳酸菌和部分曲霉属的分型鉴定[70-71],有望应用到红曲霉的分类鉴定中。

4 总结

在我国,红曲霉有上千年的应用历史,主要用于发酵食品中。目前,很多红曲发酵食品如腐乳、红曲、红曲黄酒等仍采用传统发酵工艺,所用部分红曲霉菌株尚不明确。应用现代生物技术从传统红曲发酵食品中分离纯化红曲霉,便于后续对该菌株的产酶特性和次级代谢产物特性进行探究。可培养的红曲霉分离纯化方法有直接分离法和排他-分离法两种,前者操作简便但需要不断重复,后者分离纯化效率高但方法不易构建。对于不同种类的红曲霉,其产酶特性和次级代谢产物特性不同,对红曲霉的鉴定与分类有助于更好地认识和利用红曲霉种质资源。目前,对于红曲霉属内的物种分类尚存在争议,形态学检索表记录了13种红曲霉,NCBI物种分类检索表记录了19种、国际公开报道文献提及了25种;形态学鉴定、同工酶分析、DNA分子标记是三种常用的鉴定方法,由于鉴定的原理不同,不同鉴定方法下不同红曲霉的亲缘关系可能不同,要确定红曲霉的物种信息,需要同时使用两种以上的鉴定方法来共同鉴定。随着科学技术的发展,未来将会有更多技术被开发用于红曲霉分离纯化与分类鉴定中,例如流式细胞技术、介电电泳技术、AI图像识别技术和蛋白质组指纹图谱菌株鉴定技术等,该项工作也将朝着便捷、廉价、智能、精准、高效的方向发展。