岩层盾构隧道管片及道床板上浮分析与处治*

2021-02-18吉艳雷谢君泰吴文彪

吉艳雷,谢君泰,吴文彪

(1.中铁第一勘察设计院集团有限公司桥隧院,陕西 西安 710043;2.粤水电轨道交通建设有限公司,广东 广州 510610)

本文对某铁路隧道盾构区间全断面硬岩地层遇到的成型管片及道床板上浮病害问题进行分析,提出可行整治措施。

1 工程概况

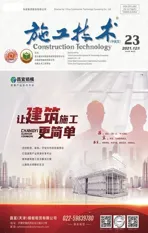

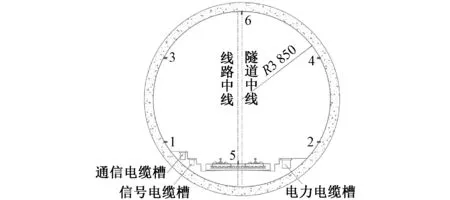

某城际铁路全长5.9km,为双洞单线盾构隧道,采取φ8.8m土压盾构施工,局部盾构段位于河涌正下方。地表河涌宽30~35m,正常水深2m。管片上浮段长约73m,该段线路坡度为2.35%,下坡掘进,覆土厚度为31~34m,两管盾构隧道间净距11m。盾构管片采用 C50混凝土,管片内径 7.7m、外径8.5m、厚40cm、环宽1.6m,管片环分块采用6+1模式,设置19个M30环缝螺栓。管片断面如图1所示。

图1 盾构管片断面(单位:m)

隧道内CRTSⅠ型双块式无砟轨道由钢轨、弹性扣件、双块式轨枕、道床板等组成。

道床板为纵向连续的钢筋混凝土结构,直接在隧道仰拱回填层上构筑。道床板宽2 800mm,厚260mm。道床板宽度范围内,仰拱回填层及底板表面进行凿毛处理。

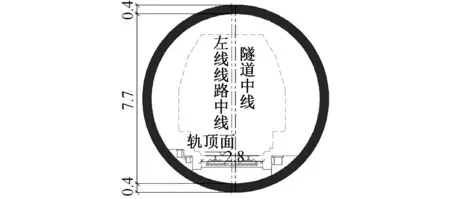

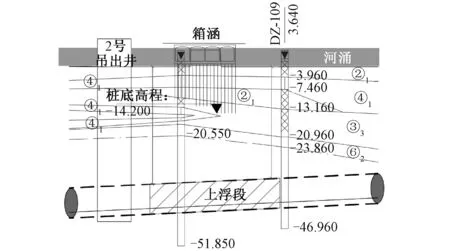

盾构洞身地质为弱风化砂岩,其饱和抗压强度为22.6~25MPa。褐红色及灰白色,矿物成分以石英、长石为主,粉细粒结构,中厚层状构造,泥钙质胶结,胶结较好,岩质较硬,岩石质量指标RQD=93%。局部节理、裂隙发育,各钻孔节理、裂隙带位置无明显规律,水量一般,其渗透性受基岩裂隙发育程度影响,具有一定的随机性。地质剖面如图2,3所示。

图2 隆起段剖面

图3 洞身段岩芯照

2 施工及监测

上浮段(660~705环)掘进时间为2017年12月7—26日,推力约18 000kN,刀盘扭矩约3 800kN·m,平均速度约12mm/min,每环同步注浆量约为15m3,岩层裂隙水适中,地层与设计基本相符,掘进过程中无异常情况。

2018年5月21—22日,隧底回填第1层;2018年6月6—7日,隧底回填第2层;2018年7月6—7日,电缆沟槽施工;2018年9月3—4日,无砟道床施工。

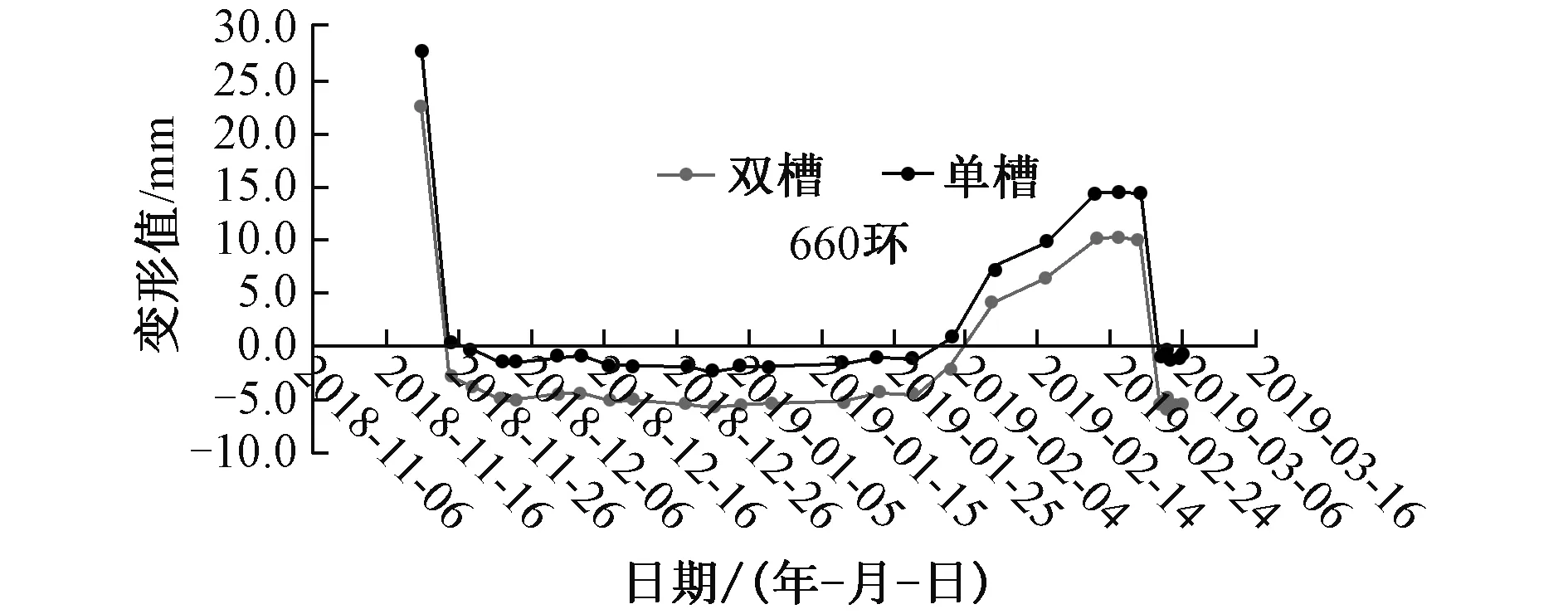

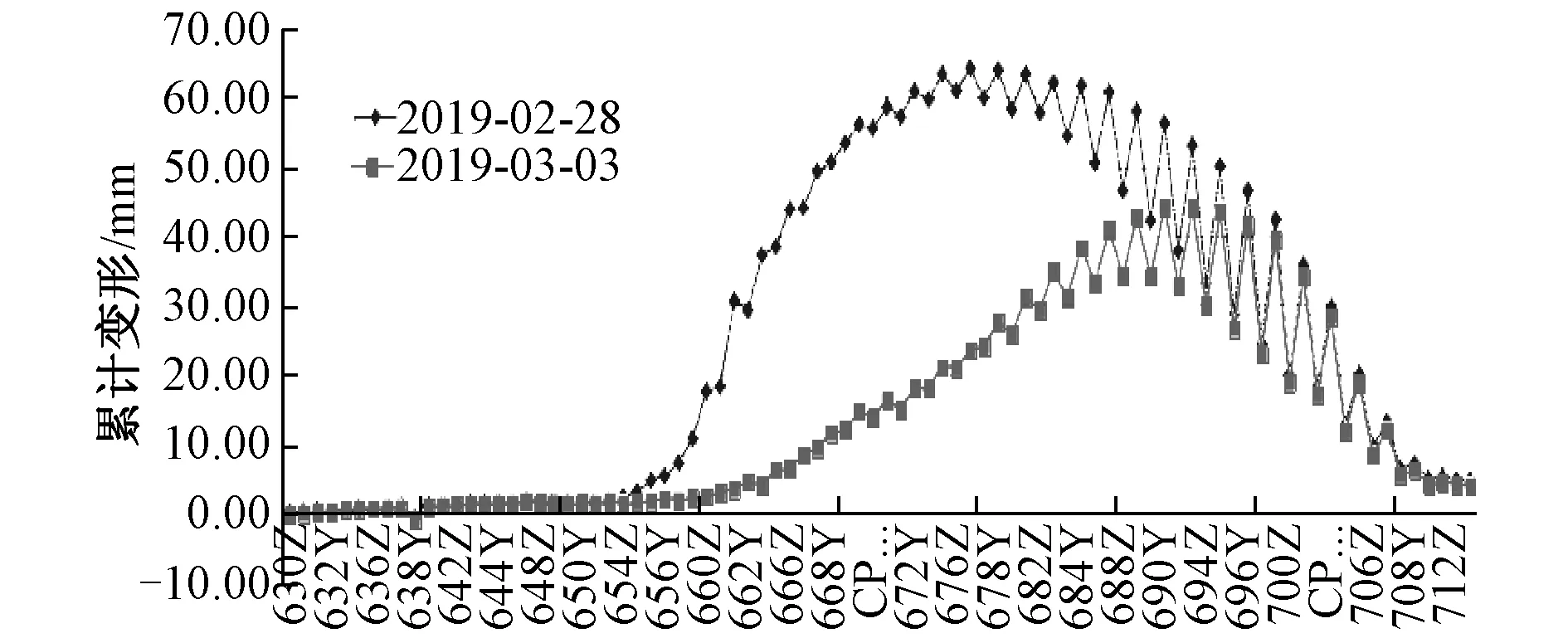

在盾构管片5点钟和7点钟方位布置测点进行监测,从2018年11月开始监测,期间对该段盾构左线进行了监测,左线数据无变化,右线监测成果如图4~6所示,管片最大隆起70mm,观测值随时间上下波动。

图4 管片变形观测

图5 电缆槽沿纵断面上浮观测

图6 单双电缆槽变形对比

监测显示,沿线路方向660~690环,在2019年1月18日后发生明显上浮。

630~662环,电缆单槽上浮大于双槽;662~700环电缆双槽上浮大于单槽上浮。630~680环,管片左、右两侧与拱顶变化基本一致。680~712环,管片左侧上浮稍大于右侧,右侧与拱顶基本一致。

2019年2月8日后,上抬速率平缓,现场放水泄压后回落明显。

从图4~6分析,该段隧道管片左右两侧、道床板、拱顶变化趋势基本一致,说明该段管片整体上浮,各环上浮量值不同。

3 病害调查

病害调查结果如图7~10所示。

图7 隆起段管片总体效果

图8 管片边角破损

图9 道床板环向裂纹及渗水

图10 电缆槽开裂

1)管片接缝未有明显渗漏水现象,未有明显错台发生,未见超过规范(径向12mm、环向17mm)的错台。

2)2019年2月20日,667,668,691环管片8点钟位置(电缆沟槽单槽侧),管片环向边角发生破损,未见明显错台、漏水、螺栓拉出。

3)道床板有4处(652,655,662,666环)贯穿裂纹。655环道床板处有渗水现象,655环管片边墙及拱部未见渗水现场。

4)电缆槽单槽侧有14处裂纹,电缆槽双槽侧有8处横向裂纹。

5)现场道床边水沟未见明显渗水、冒水。

4 上浮原因分析及现场试验

4.1 上浮原因分析

1)盾构施工中,隧道管片同时具备上浮的力学和空间条件后才可能发生上浮。隧道管片上浮的影响因素主要包括管片所处的地质条件、覆土条件、注浆工艺及浆液性质、建筑间隙、盾构姿态等。管片外围有液体产生浮力、上部有浮动或可压缩空间、外周产生的浮力要大于管片或盾构机自重,是盾构隧道管片产生上浮需具备的必需条件。

本工程上浮段隧道埋深31~34m,地层为全断面砂岩,不会发生类似覆土不足、上覆土层被压缩变形引起上浮现象,且本段左、右线掘进时左线未发生管片上浮现象,上浮段小里程段也未发生异常上浮。

全断面硬岩地层围岩自稳性好,本段盾构开挖直径为8 780mm,管片外径为8 500mm,管片与围岩间平均存在140mm间隙。如同步注浆工艺及质量控制不好,浆液易被稀释和冲走,无法及时填充空隙,管片与围岩间的间隙一直存在,间隙内被地下水填充,造成部分管片约束破坏,在局部相对密闭空间内地下水无处排泄,在水压力作用下引起管片和道床板上浮。当建筑间隙内充填水位变化时,管片发生沉降、隆起波动现象。建筑间隙内充水程度越高,管片上浮量越大。

本段为盾构下坡掘进段,即将进入接收洞,需不断姿态调整,易造成过量超挖,在盾构及管片间形成间隙,引起上浮。管片围岩间隙如图11所示。

图11 管片围岩间隙示意

2)上浮计算。忽略管片与周边地层的摩擦力及管片环间约束作用,进行简化计算。G管片=π(R2-r2)=254kN,G回填=3.83×22=84.3kN,F浮=ρgV排=567kN,F浮>G管片+G回填,即管片所受到的浮力大于管片及回填的自重。可见,当隧道管片在全断面地下水工况下,隧道管片有上浮趋势,当管片与围岩存在空隙,将会引发上浮,且在短时间内发生。当管片上浮至顶部岩体或同步注浆层,将停止运动。

4.2 现场放水测试

为了进一步验证查明上浮原因、制订可靠的治理方案,现场在676环管片9点钟位置、677环管片3点钟位置各打1个排水孔进行了放水试验,放水持续2h,每分钟流量约63L。然后关闭阀门,进行变形观测记录,观测结果如图12所示。

图12 放水试验管片竖向变形对比

由放水试验可知:①管片上抬与地下水力变化关联密切;②泄水孔水量、水压一般,可知地下水未与地表水连通,主要为裂隙渗水。

5 整治方案

5.1 总体方案

根据管片及道床板监测数据分析显示,对右线区间管片及道床隆起段采用泄压孔限量放水、管片背后填充注浆加固结合精细化监测指导方式对隆起段落进行整治,使得无砟道床复位到轨道精调允许范围。对左线对应范围管片、道床加强观测,必要时采取注浆补强加固,保证盾构结构稳定。

待全部措施施工完毕,监测至管片及道床板稳定,如仍无法满足轨道铺设要求,必要时进行无砟轨道局部拆换,重新施作。经研究本段不具备线路调整条件。

处理范围:根据管片及轨道板监测数据分析显示,右线区间道床隆起里程范围为DK6+168—DK6+095(长73m),综合考虑,右线整治里程适当扩大,范围为DK6+184—DK6+085。

本次调查的总样本为江苏省S县的农村初中学生。 S县隶属于江苏省,现共有农村初级中学14所,初等职业学校1所。本调查采取抽样调查法,在S县的5所乡镇初级中学共发放900份问卷,回收891份,回收率99%,剔除无效问卷40份,最后得到有效问卷851份,有效率94.5%。因此,本次问卷调查的有效人数为851人,其中男生为464人,占总人数的54.5%,女生人数为387人,占总人数的45.5%。七年级学生304人,占比35.7%,八年级学生326人,占比38.3%,九年级学生221人,占比26%。

5.2 整治措施

5.2.1放水泄压

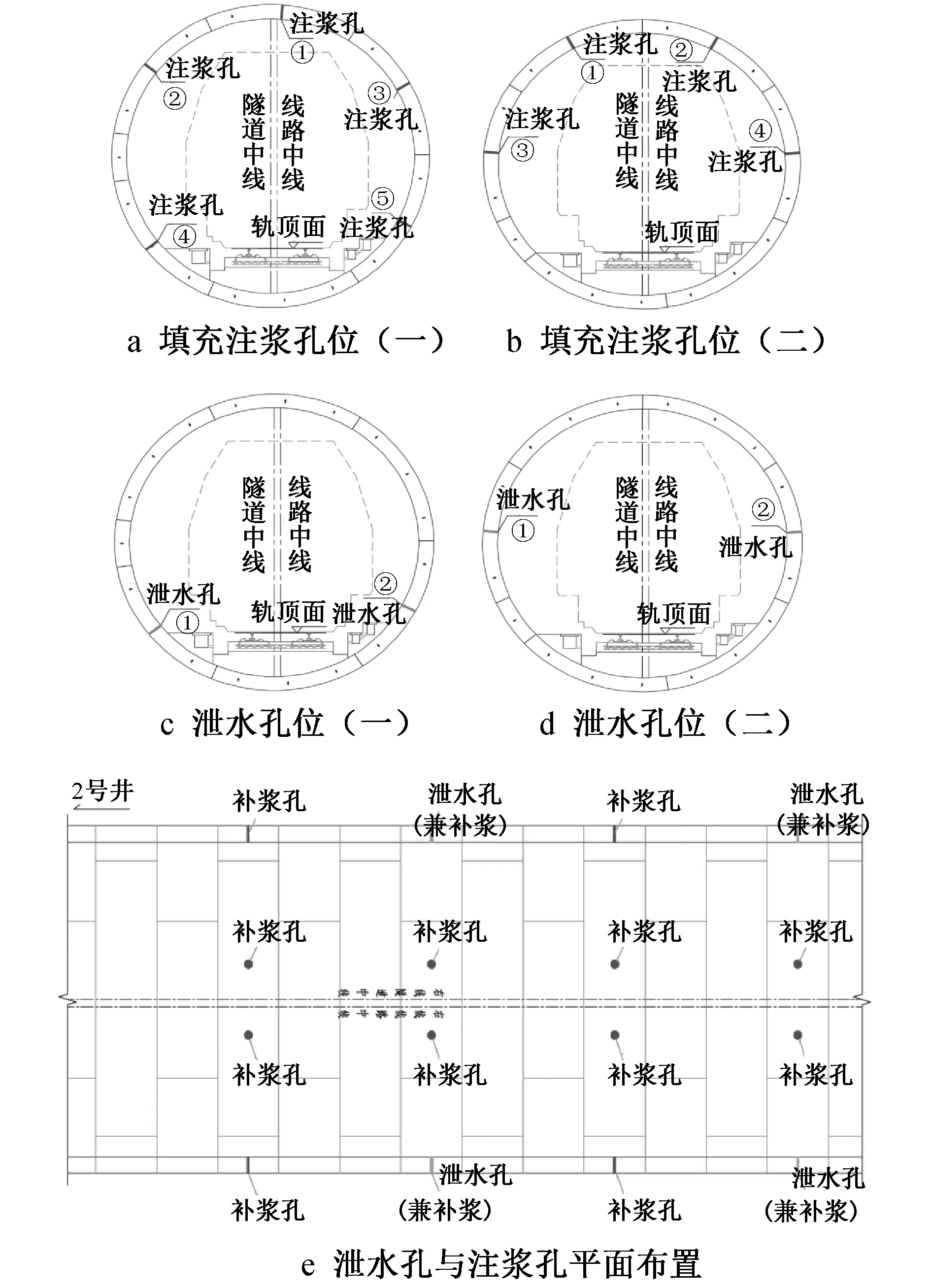

管片环利用原注浆孔在3点钟、9点钟方向以下设置2个泄水孔,注浆前利用泄压孔控制限量放水泄压。泄压孔应设在注浆环上游,并与注浆环间隔2~3环,泄水孔应安装阀门。

5.2.2管片背后填充注浆加固

适当泄水后对管片背后存在的空隙进行充填注浆,根据测量数据初拟右线DK6+184—DK6+085段,加固长度99m。

管片补充注浆环向设置4~5孔,注浆顺序为从上往下。泄水孔及注浆孔位布置如图13所示。

图13 泄水孔位及注浆孔位布置

5.2.3注浆材料及工艺

注浆以充填注浆为主,注浆材料应具有胶凝固结强度高、胶凝收缩率小、环保等特点。结合现场泄水试验,水量及水压不大,综合分析后选用单液水泥浆,添加一定量的水玻璃外加剂进行注浆充填加固,填充管片后剩余空隙,达到长期固结管片的目的。

1)注浆选择P·O42.5R水泥,注浆材料采用单液水泥浆,水泥浆水灰比W∶C=1∶1~0.7∶1,外加剂水玻璃用量5%~7%,水玻璃浓度35~40Be′,模数为2.6,凝固时间200min左右。注浆浓度可在注浆过程中及时调整。

2)补充注浆压力要考虑管片的最大承受力,覆盖层地质条件、水压条件等因素,不得使管片出现错台及破损。注浆压力为0.25~0.35MPa,注浆流量50~80L/min。注浆前要进行注浆试验,根据试验确定注浆的初步压力,在后续正式注浆时先采用初步压力进行注浆,在注浆过程中根据管片及轨道板监测情况可进行调节。注浆过程中应实时监测,防止道床板二次抬升。

3)终止注浆标准。当浆液从泄水孔流出时,封堵检查孔,当注浆压力达到0.3MPa时,暂时停止注浆,稍后再进行注浆,若压力不减少,增大至0.35MPa,注浆量、速率变小,单孔进浆量小于初始进浆量的1/4且≤10~12L/min,达到稳定压力并稳压10min则停止该环注浆,移至下一循环。

4)环向注浆时,在自动监测指导下,同步对称注浆。如管片与线路平面偏差较大,可从偏大侧先注。

5)泄水孔兼作下一循环注浆孔。

5.2.4施工工序

1)先对监测管片上浮最大的几环进行泄压注浆。放水泄压至管片下沉快至设计标高+5mm附近,立刻启动注浆作业,先注双液浆,待泄水孔出现浓浆时关闭泄水阀门,继续注浆直至达到终止注浆的标准。

2)从中间往两端设置2组队伍进行平行作业。

3)管片环向设置注浆顺序为从上往下注,使用管片上半侧的注浆点位注浆时,采用该位置水压力 1.1~1.2 倍的注浆压力,管片下半侧的注浆点位则压力适当减小,从而减小管片上浮趋势。

4)选择合适的注浆孔位,戴上注浆单向逆止阀后,用电锤钻穿孔位,接上注浆管。注浆拆除注浆头后应用快速水泥砂浆进行封孔,戴上塑料密封螺堵,然后进行下一孔位注浆。

5)根据监测情况可重复补充单液浆。用浆液完全填充空隙,消灭水囊。

6)注浆施工调整到位后继续监测,直至数据最终稳定,满足钢轨扣件铺设要求。

注浆工艺及施工分段布置如图14,15所示。

图14 管片背后补浆示意

图15 施工分段布置

5.2.5自动化监测

由于道床板已铺设,注浆作业必须保证不导致结构变形波动超过允许范围。因此,道床板及管片上浮治理施工过程中,必须对隧道变形、道床变形实时监测,根据监测结果动态指导放水泄压及充填注浆作业。

管片的变形监测≥5个点、无砟道床监测2个点。监测成果能反映隧道的竖向、水平变形,无砟道床的监测应能反映竖向、水平变形及与设计线路中线之间的关系。每4环布设1个断面,即每6.4m布设1个自动化监测断面,共布设27个断面。分别在拱顶、道床及拱腰位置布设6个监测点,监测点具体布设位置如图16所示。

图16 断面监测点布置示意

5.2.6道床板拆换

对于放水补浆后监测仍不满足无砟轨道静态铺设精度标准地段,道床板完全拆除,重新施作。为确保道床板破除不影响其他段道床板,在破除前,需在分界点切割分界缝。分段依次对道床板进行切割,每段1.5m。

管片上浮段自2019年5月整治完成后,通过对管片及道床板进行长达1年的连续观测,变形速率及累计变形量均在0.8mm以内。

6 结语

1)全断面硬岩地段盾构施工,要控制好盾构掘进姿态、严控管片同步注浆及二次注浆工艺与质量,避免发生上浮。

2)测试表明,当管片外存在空隙、地下水达到一定力学条件时,硬岩地段管片发生上浮或下沉需要的时间较短。

3)隧道内沉降观测断面的布设一般根据地质围岩级别确定,硬岩地段盾构沉降观测点的布置应适当加密,防止观测点间存在监测盲区导致铺轨后局部管片发生上浮。

4)成型管片及道床出现上浮,应弄清其破坏机理、查明原因,可通过适当泄水降压减少盾构隧道承受的水浮力,待隧道结构回落至稳定时,采用管片背后充填注浆稳固隧道,可较好地整治隧道上浮病害。整治过程中应进行隧道结构实时监测。