《米拉日巴道歌》口头诗学特征的翻译研究*

2021-02-18何正兵拉巴旦增

⊙ 何正兵 拉巴旦增

(山西师范大学外国语学院,山西 太原 030602;西藏广播电视台,西藏 拉萨 850006)

噶举派创始人玛尔巴大师及其弟子米拉日巴的“道歌”创作,开创了藏传佛教僧人诗歌创作的先河,他们采用生动的民间口头诗歌形式来表达深奥的佛理,创作了一部“圣者传记、修行指南、佛教瑜伽手册、诗歌选集、乃至一部西藏民谣和传奇读本”[1]。《米拉日巴道歌》承袭源自古老时代的民间口头传统,具有形式的丰富性和意蕴的深刻性,但其口头诗学特质尚未在翻译中得以系统呈现和研究。如果将诗歌的翻译活动置于两种文学语境内,通过考察不同文化来源中的文学事实并分辨其异同,从形式上探索不同语言文学中的“共识”或“彼此解释和理解的出发点”[2],那么译文在译入语文学系统中的对应角色和作用,可借由合适的语言结构和诗学形态得以彰显。

一、藏、英口头诗学共识:三种典型的平行结构类型

口头诗歌的诗学形态主要表现为大量复现的口头程式,口头程式是“特殊的诗的语言”,是“人们在世世代代中所形成的许多常用的词语表达方式,以不同的格律模式表达了(口头)诗歌中的一些共同意义”[3]。作为一种口头诗学单位,口头程式的一般性表达规律是:“在格式上和韵律上是固定的,而在个别词汇上,则只要符合原来的基本意思,而且符合史诗诗句的节拍,就可以在形态上运用变异的形式,这正是程式的特色:绝不是简单的语词重复,而是给出一个大致的‘解决方案’,一个特定韵律与特定意义的结合,其间允许根据与前后诗句的关系随时作出调整。”[4]口头诗篇中大量出现某一部分在意义上或形式上与另一部分相重复的诗节、诗行或句子,无论是作为程式单位的句群结构还是韵律结构,都是趋向于规律性的对称与平衡,这一语言现象被称为基于对等原则的“平行结构”[5]。

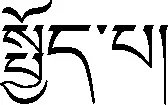

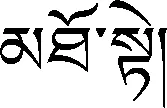

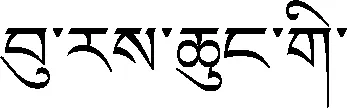

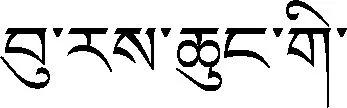

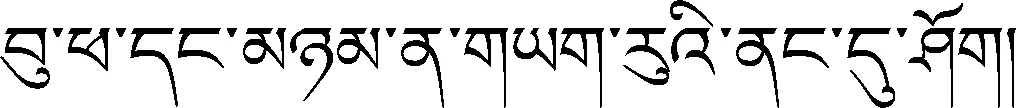

观察《米拉日巴道歌》以句群或诗节结构为标志的口头程式①,发现它们主要表现为这些常见类型的平行结构②:首/尾句重复型(例如诗篇Ⅳ:1-12行;Ⅳ:13-36行;Ⅵ:1-54行)、对句重复型(例如诗篇Ⅱ:5-14行)、顶针句重复型(例如诗篇Ⅱ:5-17行;诗篇Ⅳ:13-36行)。

Resolved to win,he meditates the way,

By force to ravish,or by fraud betray.[13]16

此外,约翰逊(Samuel Johnson)的《拉塞拉斯》(Rasselas)第二十六章中的对偶句“Marriage has many pains,but celibacy has no pleasure”[13]16,通过名词pains和pleasures的头韵而突出了形式和意义的对偶效果。古希腊讽刺诗人Archilochus 所创制的对句(couplet)诗体“Archilochian verse”,就具有这样的特征,这是一种融合了长短格四音节句和抑扬格三音节句的高度对称的古老歌谣体裁,古罗马诗人贺拉斯(Horace)的《歌集》(Odes)第四卷就载有这样的对句诗歌,并被诗人豪斯曼(A.E.Housman,1859—1936)形容为“古典文学最优美的诗篇”[14]。

从藏、英口头诗歌程式结构的诗学比照中可以看出,平行结构的口头程式在《米拉日巴道歌》中极具普遍性,亦在藏、英两种文学系统中具有彼此对应的修辞和诗学传统,这些类似的程式化形态其实是被赋予了意义的流动的声音形态的呈现。在一般意义上,口头程式中的平行要素包含平行的词法(例如具有特性修饰语的名词程式和行为程式)、平行的句法(例如诗篇中复现率最高的句法结构相同的优势句式及其复现位置和方式——完全复现和关键词同义异形基础上的部分复现)和平行的韵律(头韵、尾韵、内韵)。④从藏、英语言单位的可转换角度来看,这几方面的语言平行现象不仅体现了口头文学的共性,也较少受到各自不同语法规范的制约,具有翻译的可操作性。所以,本研究聚焦于《米拉日巴道歌》程式化句段结构(即口头程式类型),并以其蕴含的核心词汇和诗句复现的位置和方式、平行的韵律现象为翻译研究的出发点。

二、翻译的诗学要素和形式对应

弗米尔(Vermeer)提出,为实现翻译文本在特定文化语境中的功能,“翻译必须生成一种与特定源文本有关系的功能型目标文本,这个关系是根据目标文本应达到或需要达到的功能(翻译目的)来加以说明的。”[16]如果以实现文本的诗学表达功能为翻译目的,那么这种关系就是建立在诗学共识基础上的对应关系。霍姆斯提出以“派生形式”的方法来处理形式对应,这一方法包含两种翻译策略:类同形式(Analogical Form)和模仿形式(Mimetic Form),要求采用能在一定程度上反映源文本诗学特征的目标诗体来进行翻译。口头程式的表层结构中蕴含着词、句、诗节、诗篇的位置信息和声韵的结构信息,因此口头程式的翻译意味着一种语言向另一种语言在形式、特征、结构方面的信息迁移,这种信息迁移是建立在口头诗学共识基础上的形式对应关系。下文以藏、英口头诗歌程式结构的诗学共识为基础,尝试通过自译实践,确证程式结构的翻译诗学要素和形式对应的翻译策略,以此彰显译文通过类同形式和模仿形式逐步成型的过程。本研究采用自译的翻译文本为例证,非为树立典范,而是以之为实验文本,来验证程式结构的诗学要素,探究形式对应的翻译过程和策略。

(一)首/尾句重复程式的结构要素和翻译过程

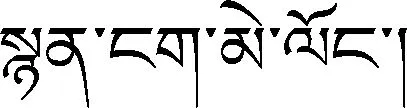

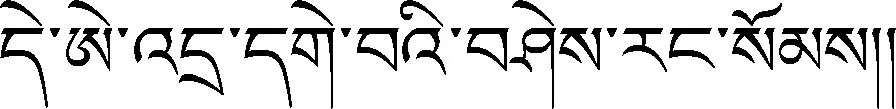

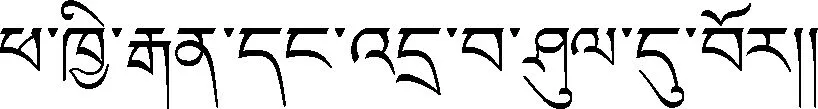

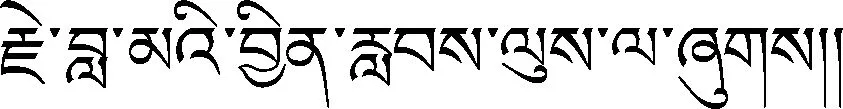

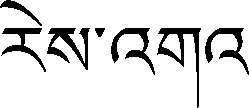

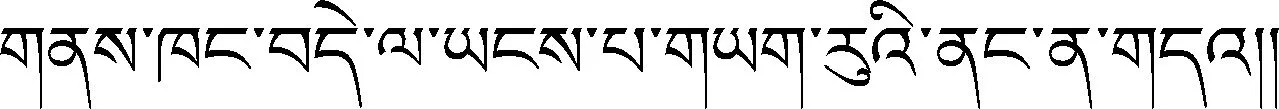

1.原文(诗篇Ⅰ)的典型程式化诗节:

……

(1)词的平行特征

1)铺陈:在篇首和篇尾诗节中、诗篇中部主体部分的12个程式中,构成比喻修辞的14对本体和喻体。

2)对比:诗篇Ⅰ第一个诗节和最后一个诗节对句中的首词。

(2)句的平行特征

1)重复句:诗篇中部主体部分每个程式的最后一句。

相似句:诗篇中部主体部分每个程式的第1、2句。

2)对句:诗篇第一个诗节和最后一个诗节的末尾两句。(详见原文诗篇Ⅰ例证的第一、第三个诗节。)对句的对仗模式为:

ABCD(内在;自性;不能;降伏)/ A′B′C′D′(外在;生灵;如何;降伏)

……

ABCD(农活;自己的;不能;做)/ A′B′C′D′(事情;别人的;很难;做)

(3)程式结构的平行特征

(4)声韵的平行特征

1)声音韵:循环尾韵:每个程式的3句诗,分别以e,a,om为尾韵,通篇循环12次。

2)意象韵:14个诗节中比喻修辞的14对本体和喻体,皆为意义彼此呼应、对照的双音节词汇。

4)结构对称韵:篇首、篇末的对句,句法结构相同、意义彼此呼应。

2.翻译中的形式对应

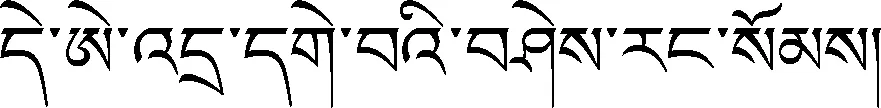

译文(诗篇Ⅰ)的典型程式化诗节:

The inside-nature if you cannot subdue,

The outside beings how could you?

As impermanent as a lightning across the firmament

The peacock dwells under a white tent.

You need to think whether it’s right.

……

Your own farm remains desolated;

About others’,why are you so worried?

(1)词的平行配置(类同形式)

1)铺陈:大量修辞意象的铺排,是英语口头文学的重要现象,诗篇Ⅰ原文的篇首和篇尾诗节中、诗篇主干部分的12个程式中,构成比喻修辞的14对本体、喻体和英语口头文学传统类似,译文采用这种类同形式:

white tent / lightning……

2)对比:译文第一个诗节和最后一个诗节对句中的首词

the inside-nature,/ the outside beings

own farm / others’

(2)句的平行配置(模仿形式)

1)重复句:译文通过固定结构的句式,对诗篇中部主体部分的每个程式最后一句的翻译进行了形式模仿:

You need to think whether it’s right.

相似句:每个程式的第1、2句

As impermanent as a lightning across the firmament

The peacock dwells under a white tent.

……

其结构为:As XX as XXX / XX be(verb)XXX

2)对句:诗篇Ⅰ译文第一个诗节和最后一个诗节的末尾两句,采用上下句对仗和前后文对应的方式,进行了形式模仿。(详见诗篇Ⅰ译例第一、第三个诗节)

(3)程式结构的平行配置(类同形式)

尾句重复在藏、英两种文学系统中高度一致,译文采用了译语文学中这种常见的类同形式:

As XX as XXX

XX be(or verb)XXX

You need to think whether it’s right.

(4)声韵的平行配置(模仿形式)

1)声音韵:译文呈现规律性尾韵,每个程式的3句诗,以AAB的押韵规律贯穿诗篇主体部分的12个程式单元。

2)意象韵:和原文一样,译文的一系列意象以稳定的句式和语法位置出现,14个诗节中比喻修辞的14对本体和喻体通过规律性的呈现,形成流动于诗篇始终的概念上和意义上的内在节奏。

3)诗行韵:译文每个程式的第1、2句是句法结构相同的相似句,以相同的轻重缓急的节奏贯穿诗篇,其结构为:as XX as XXX / XX be(or verb)XXX, 第3句是营造缭绕往复声音效果的重复句。

4)结构对称韵:译文在篇首、篇末保留对句,句法结构相同、意义彼此呼应,句式为:宾语前置的条件从句+宾语前置的疑问主句

(二)对句重复程式的结构要素和翻译过程

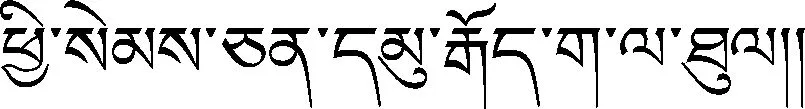

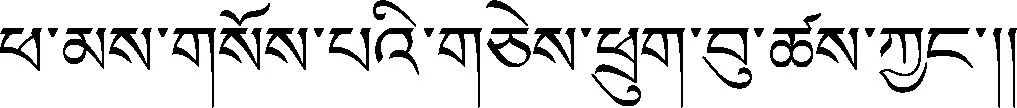

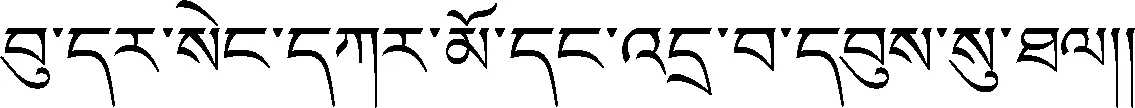

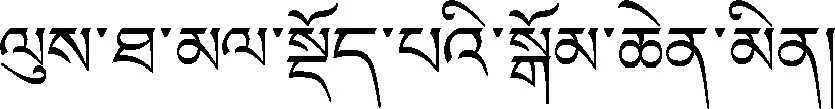

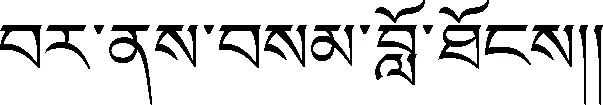

1.原文(诗篇Ⅱ)的典型程式化诗节:

……

(1)词的平行特征

1)对比:10种形象反差巨大的动物形象构成了诗篇主体部分5组对句中比喻修辞的喻体。

2)铺陈:5种身心情状和5种美妙事物通过比喻修辞彼此互文,以并列的方式由外及内的展现若琼去往拉萨的多层次状态,在诗篇的最后铺展出一段多声部的缭绕尾声。

(2)句的平行特征

相似句:诗篇尾声的5个诗句(详见原文诗篇Ⅱ例证的最后一个诗节)

(3)程式结构的平行特征

(4)声韵的平行特征

3)意象韵:诗篇主体部分5组对句中比喻修辞的喻体:

5种身心情状和5种美妙事物通过比喻修辞彼此互文:

4)诗行韵:诗篇的开始诗节、主题部分的5个诗节都具有由相似句构成的句法结构相同的对仗句,而作为诗篇尾声的诗节则是由句法结构相同的相似句构成的铺陈排比句。开篇诗节的4句诗中,1、3和2、4句分别构成对仗结构。

ABCD(父母;赡养;子女;语气词)/ A′B′C′D′(信义;没有;弟子;语气词)

ABCD(父母;临老;有用;百分之几个)/ A′B′C′D′(师尊;临老;有用;百分之几个)

主体部分的5组对句结构和对仗模式为:

ABCD(老师;喻体;象……一样;抛弃在故乡)/ A′B′C′D′(弟子;像……一样;去拉萨)

对仗而复沓的语句源于即兴表演的民间歌谣对唱传统,呈现了节上奏的照应和流转。

5)结构对称韵:诗篇的开端、主体、尾声,各自以结构相同的相似句构成具有各自对称句法的自成体系的对句或排比句,诗篇整体呈现出“切入话题-层层渲染-铺陈升华”的递进结构。

2.翻译中的形式对应

译文(诗篇Ⅱ)的典型程式化诗节:

Among the offspring of the doting elders’

The one fulfilling filial duty can hardly be found in hundreds.

Among the followers of the old masters’

The one fulfilling faithful duty can hardly be found in hundreds.

Weak like an old dog,his master is abandoned in home.

Valiant like a white lion,Rechungpa goes to Lhasa.

……

With a manner more elegant than a Buddhist statue,he goes to Lhasa.

With words much softer than silk,he goes to Lhasa.

With a voice more pleasant than tinkles of bell,he goes to Lhasa.

With ideas more splendid than brocades,he goes to Lhasa.

With an odour more fragrant than sandalwood,he goes to Lhasa.

(1)词的平行配置(类同形式)

1)对比:词语的并列对照和修辞意象的铺陈罗列,是藏英口头文学的常见语言现象,译文采用了这种类同形式。但是,英语词汇本身不具备源语动物词汇蕴含的宗教文化喻指,为凸显这些修辞意象指向的修行者的诸多品质,在保留源语意象的同时,在固定位置增加了与修辞主旨相关联的形容词。

weak...old dog / valiant...white lion

ugly...old gray fox / beautiful...young striped tiger

2)铺陈:修辞意象的铺陈罗列,也是藏英口头文学的常见语言现象,原文对表示身心情状的5个词汇的铺陈是通过5个形容词和5组比喻实现的,描绘足够充分,译文以相同的铺陈方式呈现这些词汇(详见诗篇Ⅱ译例最后一个诗节)。

(2)句的平行配置(模仿形式)

相似句:原文以相同的句法结构作支撑,以固定语法成分的变化展开程式化声音模式,译文以同样的方式模仿这种表达(详见诗篇Ⅱ译例最后一个诗节)。

(3)程式结构的平行配置(类同形式)

对句重复程式,在藏、英两种文学系统中高度一致,译文采用了译语文学中这种常见的类同形式(详见诗篇Ⅱ译例第2个诗节)其结构为:

XX like XXXX,his master is abandoned in home.

XX like XXXX,Rechungpa goes to Lhasa.

(4)声韵的平行配置(模仿形式)

1)声音韵:译文在诗篇的开端诗节中以Home,Lhasa为固定尾词,在诗篇主体的6个诗节中,每个诗节都以尾词中的ang,a为尾韵,模仿了原文的循环尾韵。

2)内韵:译文在诗篇尾声诗节的每个诗句的固定位置,使用了包含ant为词尾的一系列形容词(elegant,luxuriant,pleasant,flamboyant,fragrant),模仿了原文的内韵。

3)意象韵:和原文一样,译文的一系列意象以稳定的句式和语法位置出现,诗篇主体和尾声部分的6个诗节中,比喻修辞的本体和喻体通过规律性的呈现,形成流动于诗篇始终的概念上和意义上的内在节奏。

4)诗行韵:译文的诗行韵是以模仿原文的对仗模式和铺陈排比句模式实现的,两组对仗模式和尾声诗节5个排比句的结构如下:

XX like XXXX,his master is abandoned in home.

XX like XXXX,Rechungpa goes to Lhasa.

……

With XX more XX than XX,he goes to Lhasa.

译文中句法结构稳定的这些相似句以对仗和铺排的方式,构成了以由徐缓到急促的节奏,聚合而成意义层层递进深入的诗篇。

5)结构对称韵:译文在诗篇的开端、主体、尾声模仿原文,各自以结构相同的相似句构成具有各自对称句法的自成体系的对句或排比句,使得译文同样呈现出“切入话题-层层渲染-铺陈升华”的递进结构。

(三)顶针结构重复程式的结构要素和翻译过程

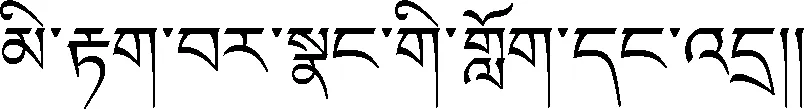

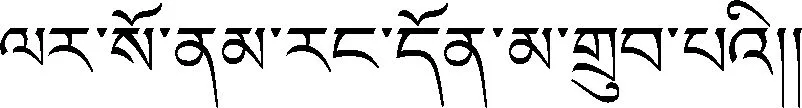

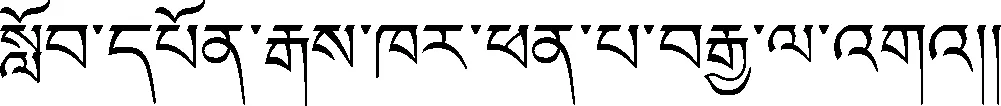

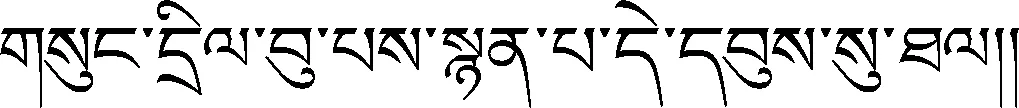

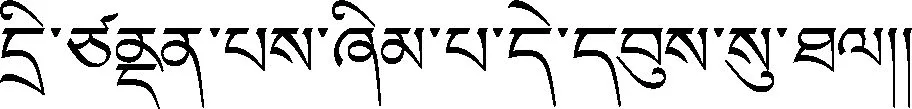

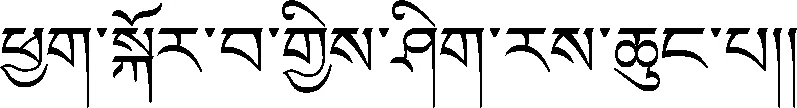

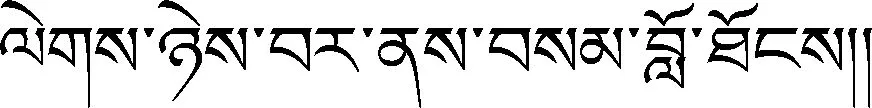

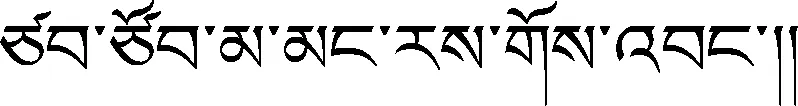

1.原文(诗篇Ⅳ)的典型程式化诗节:

……

(1)词的平行特征

1)铺陈:诗篇主体部分中类似于上述例证第2个诗节的程式化诗节单元共有4个,这些程式单元以4个比喻呈现4种失度失当的放逸之行,4对铺陈并列的本体和喻体构成了一系列主题一致又彼此响应的多层次意象关系:

2)对比:上述每个程式的第2句中的4对反义词。

3)顶针:上述每一个程式的第一句的尾词和第二句的首词以相同的元音a作为词尾:

每个程式的每一对反义词会出现在第2句的后半部分,同时出现在第3句的句首,在每个程式的第2、3句之间构成顶针关系。

(2)句的平行特征

1)重复句:上述每个程式的最后3句(详见原文诗篇Ⅳ例证的第2个诗节)。

2)相似句:上述每个程式的前3句(详见原文诗篇Ⅳ例证的第2个诗节)。其结构为:

(3)程式结构的平行特征

包含着顶针重复方式的复合平行结构:

(4)声韵的平行特征

3)意象韵:4对本体和喻体构成了一系列主题一致又彼此响应的多层次意象关系,意义的照应和节奏的流转相辅相成。

4)诗行韵:诗篇主体部分4个诗节,每个诗节都是由前3个相似句和后3个重复句构成诗句结构上的照应和流转。重复诗句造成的声音的回环往复和相似句造成的轻重缓急始终如一的节奏,推动了声音的似断实续的流动和延展。

5)结构韵:诗篇以3个程式化诗节为开端,从三个层次并行彰显“上师”加持于“身、语、意”的教导,然后以4个彼此对照、响应的程式化诗节为主体,以4个比喻呈现4种失度、失当的放逸之行,并在4组重复尾句中反复指明通往“中观”之道的唯一方法,诗歌尾声则是反复重申与教谕,构成对开篇的呼应。诗篇整体呈现出“切入话题-层层宣示-重申主旨”的前后呼应的完整闭环结构。

2.翻译中的形式对应

译文(诗篇Ⅳ)的典型程式化诗节:

My body is enchanted by Guru’s blessing.

I’ll not be a great Yogi if my body is of the terrene.

The body is a spiritual home of mine,

Rechungpa,pay your homage and hymn.

……

Son Rechungpa,your achievement is like a farmer’s plantation,

Sometimes flourishing and sometimes so barren.

Your fortune please do consider.

Stop hasting and meditate like me.

If the son can match the father,come into this horn.

This is a home huge and cozy for the reborn.

(1)词的平行配置(类同形式)

修辞意象的铺陈罗列、对比和顶针的手法,是藏、英口头文学中共有的语言现象,译文以相同的方式,尝试在符合英语诗歌行文规范的基础上,既保留原文的修辞意象,又呈现这3种词汇层面的平行特征。

1)铺陈配置:以相同句法结构呈现对应本体和喻体的相同语法地位

Thought......eagle king Meditation......the moon and the sun

Behavior......a breeze Achievement......a farmer’s plantation

2)对比配置:以相同句法结构呈现4个比喻蕴含的4种放逸之行中意义相对立的形容词

3)顶针配置:4个程式的第1、2句之间和3、4句之间,首尾分别使用下列词语

1-2:king......going 2-3:direction......position

1-2:sun......some 2-3:bright......insight

1-2:breeze......ease 2-3:violent......movement

1-2:plantation......flourishing 2-3:barren......fortune

(2)句的平行特征和程式结构的配置(模仿形式)

原诗主体部分每个诗节分别以3个相似句和3个重复句呈现具有一致性结构和相同内容的诗句层次上的往复和回环模式,这些诗句在组合成程式化诗节过程中,构成了顶针的修辞方式和同时具有规律性变化成分和不变成分的复合程式结构。译文以同样的方式模仿这种表达,构成了以下包含着相似句、重复句和顶针重复方式的复合程式结构:

Son Rechungpa,your XX is like A,

Sometimes A’ but(and)sometimes B.

Your B’ please do consider.

And stop hasting and meditate like me.

If the son can match the father,come into this horn.

This is a home huge and cozy for the reborn.

(3)声韵的平行配置(模仿形式)

1)声音韵:原文的循环尾韵是通过诗句尾词不变或尾词中的元音不变的方式实现的,译文尝试以这样的方式来呈现循环尾韵的声音效果:

blessing me

terrene horn

hymn reborn

…… ……

2)内韵:由于语音的天然差异,藏文中单一内韵难以在英文中以音义并陈的方式实现,译文的内韵仅在单个程式内部的顶针修辞格中得以实现,在一定程度上模仿了口头诗歌中流转不息的某些声音元素。例如,诗篇主体部分的第3个诗节的第1、2句之间和第2、3句中首尾相衔的元音之间即保留了这种内在元音要素的一致(其他3个诗节类同):

1-2:breeze......ease 2-3:violent......movement

3)意象韵:和原文一样,译文以稳定的句式和语法地位逐一铺陈4个修辞意象,由于译文每个诗节都模仿了原文的程式化特征,在诗篇主体部分,这4个来自日常生活的意象在译文中同样呈现出鲜活而灵动的形态,不变的句法和程式结构不仅在译文中暗示了这些意象共同的意义指向(高低、快慢、好坏之间的“不执着于两端”的行为),而且带动了主题意义渐次丰富和聚焦的表达上的节奏。

4)诗行韵:译文的诗行韵是以原文的程式结构模式为基础,通过构造具有类似韵律特征和相同修辞方式的相似句和重复句来实现的:

My XX is enchanted by Guru’s blessing.

I’ll not be a great Yogi if XXXXX.

XX(be)XXXXX,

Rechungpa,XXXXX.

……(诗节1-3)

Son Rechungpa,your XX is like A,

Sometimes A’ but(and)sometimes B.

Your B’ please do consider.

And stop hasting and meditate like me.

If the son can match the father,come into this horn.

This is a home huge and cozy for the reborn.

……(诗节4-7)

5)结构韵:译文从修辞意象、韵式、诗句、程式结构、诗篇结构等由微观到宏观的语言层次模仿原文开篇点题、中篇多重喻指和尾声收笔重申的闭环结构,译文以这样的方式尝试营造层次丰富而又萦绕、回环的结构上的节奏。

从藏、英诗学共识来看,待实现的翻译文本蕴含着藏、英语言和文学特征进行实质接触和互动的诗学基础。作为语言接触活动的翻译,其翻译转码通常发生从语言表层结构到结构蕴含的抽象诗学信息的三个层次⑤:概念(决定语言选择,表现为特定的词和诗句形式的配置)、功能(表现口传功能的“口头文学韵律”和程式化语言单元的配置)、位置(词、句、诗节、诗篇之间的内在关系和口头程式展开方式的配置)。由此,对《米拉日巴道歌》翻译的形式对应可以归纳为以下口头程式要素的配置:

(1)词和句的配置(相对和相似的平行结构关系):构成口头程式的模式化的词和句的形式(重复词、铺陈词、对立词;重复句、相似句、对句)

(2)程式结构配置(平行结构类型):程式结构

(3)声韵配置(平行结构的声音形态):声音韵、意象韵、诗行韵、结构对称韵

从形式对应的实现过程来看,译文通过类同形式和模仿形式逐步成型的过程体现为这样两个步骤:

(1)确认源语语料的表层结构及其诗学背景:例证诗篇的词、句、诗节的配置;诗篇的位置和结构信息;声韵的结构信息。

(2)语言转换(类似和模仿):确认诗学共识的激发、触发因素、呈现类同形式和形式模仿中翻译诗学要素(词、句、程式结构模型)的语言特征的置换和接入,回应相同程式结构中语言要素如何通过铺陈扩展呈现口头诗歌蔓延、流动的声音形态;回应如何通过语言要素和程式结构的重复或往复回环呈现口头诗歌连续不断的声音形态。

三、结论

口头程式是被赋予了意义的流动的声音形态的书面呈现,如何在关于口头程式结构的诗学共识基础上呈现声音的连续和流动,是《米拉日巴道歌》翻译研究的重要问题。学者罗良功论及诗歌的口头审美属性时指出:声音以其直观性和感性,强化诗歌的体验性,意义存在于体验之中,过程即意义。[18]要呈现这种声音的“直观性”和意义的“体验性”,从翻译实践上再现口头诗歌的产生过程就尤为必要。对口头程式结构的翻译,是建立在对口头诗歌比较研究的共识性基础上的,要以此为出发点,以具有平行结构的程式作为基本翻译单位,在翻译中从词、句、篇章三个层次把握口头诗学特征的对应。在实现形式对应的过程中,首先要确认源语语料的表层结构及其诗学背景,然后,通过口头程式要素的配置和语言转换(类似和模仿),探索并确证不同程式结构要素的形式对应策略,呈现类同形式和形式模仿中翻译诗学要素(词、句、声韵、程式结构模型)的置换和接入过程。

注 释:

①本文随机选取7个诗篇为例,进行文本分析和翻译实验。详参:乳毕坚瑾.《拉日巴传及道歌》(藏文),西宁:青海民族出版社,2004.(诗篇Ⅰ:311-312;诗篇Ⅱ:722;诗篇Ⅲ:197-199;诗篇Ⅳ:568-569;诗篇Ⅴ:695-696;诗篇Ⅵ:580-583;诗篇Ⅶ:424-425)。本文所引藏文原文源自此书。所附汉译皆源自:张澄基译.米拉日巴大师集[M]. 北京:民族出版社,2000。

③文本统计源于Rochester大学数据库Robins Library Project:https://d.lib.rochester.edu/teams/text/stanbury-pearl.

④富于表演性的口头诗歌,其韵律有自身的独到之处,据已有研究,包含以下几方面:(1)声音韵:通过特定词语的选择性使用,构建一种相似的声音模式,例如叠韵、头韵、双关语等。(2)意象韵(概念韵):源自程式化的意象模式,即一系列意象所构成的概念上和意义上的内在节奏。(3)诗行韵:源自诗行的程式化模式,例如繁复铺陈或节略精简的风格所构成的不同风格的诗行节奏、诗句音节和节奏的缓急轻重。(4)结构对称韵:源自对称的句法、诗节和诗篇结构,例如平行结构、交叉结构、前后呼应结构、离合结构等对称结构产生的不同语言层级基础上的对应、呼应之节奏。详参:Dickie,“Translation for and in Performance”,OTE 31/2(2018):399-422.

⑤转码发生的抽象层次:从表层词素到词语蕴含的抽象信息——三个层次的复合性的词汇结构:概念、功能、位置,其中,位置配置是指各层次语言单位和程式化表达单元之间的内在关系及其在诗篇中的展开方式。详参:Myers-Scotton,Carol,and Janice L.Jake.“Testing The 4-M Model:An Introduction”.InternationalJournalofBilingualism,vol 4,no.1,2000,pp.1-8.