旋体动椎法治疗L1~4腰椎后关节错缝症40例临床观察*

2021-02-06周顺利周小波张志伟郭长利尚国栋北京按摩医院北京100035

周顺利 周小波 王 钲 张志伟 郭长利 尚国栋 李 兵(北京按摩医院,北京 100035)

腰椎后关节错缝症是中医骨伤科临床常见病,属“骨错缝”范畴,多因扭转不当等致使腰椎后关节错缝及滑膜嵌顿而发病[1],临床以腰痛和活动受限为特点,轻者尚可忍受并坚持工作,重者可影响坐起、翻身、穿鞋袜、长距离行走等,严重影响工作和生活。推拿是治疗本病的常用方法,不仅可减轻疼痛,还可改善腰椎功能,从而提高工作和生活质量。旋体动椎法,归属于师氏定位扳法,是北京市名老中医,北京按摩医院师瑞华主任医师临床50余年的经验总结。该法是通过固定下位椎体被动旋转上位椎体(患椎)的一种正骨手法。笔者有幸成为师瑞华主任医师的第4批市级继承人,跟师临床学习3年。本研究的目的是验证师瑞华主任医师在腰椎后关节错缝症手法治疗中蕴含的“动静结合”学术思想,并以腰痛VAS评分、ODI评分、患椎(相对下位椎体)旋转的棘突点距离差和总有效率为临床观察指标,评价旋体动椎法的临床效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 纳入标准:符合中华中医药学会整脊分会制定的《腰椎后关节错缝症诊治指南(2012版)》[2]相关标准;年龄20~60岁;本次发病在1周之内;L1~4上位椎体相对于下位椎体旋转损伤;经本院伦理委员会批准,患者对治疗方案知情并签署知情同意书。排除标准:不符合诊断及纳入标准;有认知障碍等精神病患者;有心脑血管等脏器严重疾病者;有严重骨质疏松者;有腰椎间盘突出症,腰椎骨折、肿瘤、结核、脱位,泌尿系疾病,消化道疾病及妇科疾病者[2];腰椎先天发育畸形或腰椎术后患者[3];同时接受针灸、药物等其他治疗者;孕妇。

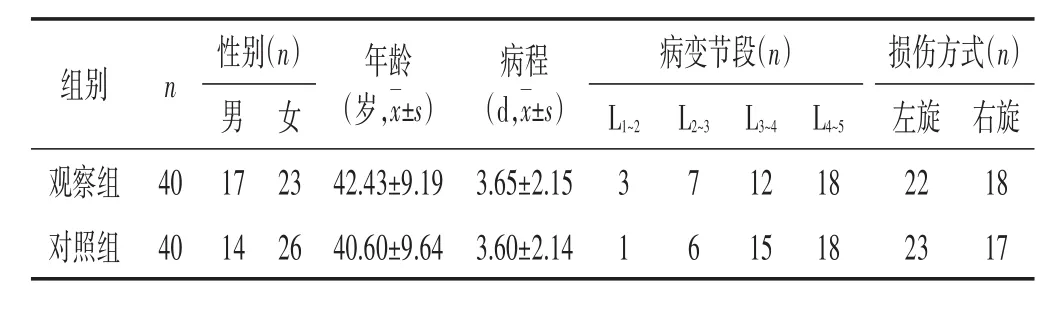

1.2 临床资料 选取2018年1月至2019年12月在本院推拿门诊就诊的腰椎后关节错缝症患者80例,采用随机数字表法分为治疗组与对照组各40例。两组均无脱落病例。两组患者性别、年龄、病程、病变节段、损伤方式比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

1.3 治疗方法 两组均予基础手法:患者俯卧位或侧卧位,医者自第12胸椎至腰骶部按揉两侧软组织,理顺第12肋下缘、腰骶部督脉、腰部足太阳经,重点按三焦俞、肾俞、气海俞、大肠俞、关元俞、阿是穴。按揉理顺臀三线(臀上线:从髂后上棘沿髂骨翼下缘至髂前下棘的弧线;臀中线:从第二骶后孔至大转子上缘的直线;臀下线:从骶管裂孔至大转子后下方的直线)。拿揉下肢后侧,按揉理顺下肢足太阳经,点按承扶、殷门、委中、承山、昆仑等穴。1)观察组:予基础手法+旋体动椎法。旋体动椎法具体操作[以L3(相对于L4)左旋损伤为例]。(1)准备姿势:患者左侧卧位,左下肢伸直,右下肢屈髋屈膝,将内踝置于左下肢膝内侧,右膝内侧贴于床面,左上肢自然屈曲置于体前,右上肢屈曲,挽医者右臂;医者左肘屈曲,以前臂内侧置于患者右臀部,右肘屈曲,前臂内侧置于患者右肩前部。(2)令患者全身放松,医者左手置于L4棘突旁以固定L4椎体,右上肢被动旋转患者躯体,旋至L3~4节段有阻力感时,双上肢协调用力做一个快速顿牵动作,以局部关节有错动感为宜。2)对照组:予基础手法+斜扳法。斜扳法具体操作[以L3(相对于L4)左旋损伤为例]:(1)准备姿势同上;(2)令患者全身放松,医者左前臂固定于患者右臀部,右上肢被动旋转患者躯干,双上肢相对用力转动至最大限度时突然加力侧扳以错动病变关节。两组患者,均连续治疗2次,每日1次,每次15~20 min;第1次治疗均采用基础手法,第2次治疗观察组采用基础手法+旋体动椎法,对照组采用基础手法+斜扳法,于第2次手法治疗后,在治疗床上休息30 min再进行数据收集。

表1 两组临床资料比较

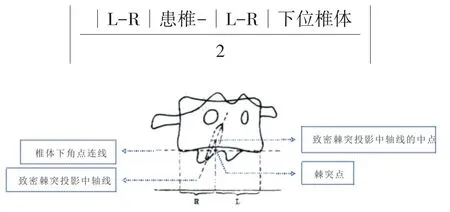

1.4 观察指标 指定1名成员收集相关资料,并完成观察指标的评定。1)视觉模拟评分法(VAS):在纸上划一条10 cm的横线,一端是0,表示无痛;另一端是10,表示剧痛;中间部分表示不同程度的疼痛,分值越高表示疼痛程度越重。2)Oswestry功能障碍指数(ODI):ODI共10项,包括疼痛(疼痛程度、疼痛对睡眠的影响),单项功能(提物、坐、站立、行走)和个人综合功能(日常生活能力、性生活、社会活动和郊游)3大领域的评定。每项最低0分,最高5分,分数越高表示功能障碍程度越重。将每项得分累加后,占项目数×5的百分比,即为Oswestry功能障碍指数,得分越高说明功能障碍越重。3)患椎(相对下位椎体)旋转的棘突点距离差的X线测定方法[3]。(1)投照距离和投照中心:腰部紧靠片盒,管球至脊椎距离1m,投照中心对准L3。(2)棘突点的确定:棘突致密投影轮廓上下角连线的中点向椎体下角连线引垂线,与椎体下角连线的交点是棘突点;(3)椎体下角的确定:椎体下角是椎体下缘左右边缘的投影。如图1所示,患椎(相对下位椎体)旋转的棘突点距离差(绝对值)=

图1 致密棘突投影中轴线的中点向椎体下角点连线引垂线,相交点为棘突点(该图向L侧旋转)

1.5 疗效标准 参照《中医整脊常见病诊疗指南》[2]中腰椎后关节错缝症的疗效评定标准。治愈:腰部疼痛消失,腰部活动正常,体征消失;X线示棘突无明显偏歪。好转:腰部疼痛减轻,局部还有疼痛,腰部活动基本正常;X线示棘突偏歪改善。未愈:症状、体征未减轻,X线无改变。

1.6 统计学处理 应用SPSS17.0统计软件。计量资料以()表示,比较采用独立样本t检验或非参数检验,计数资料比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

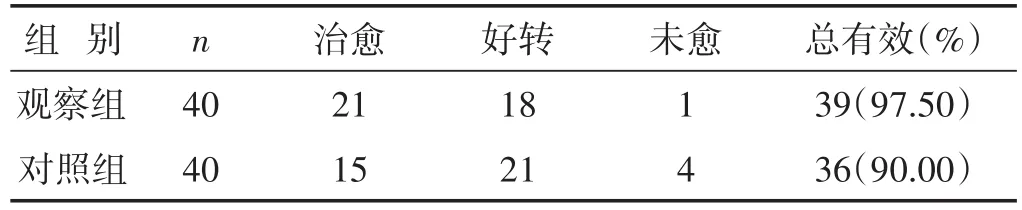

2.1 两组临床疗效比较 见表2。两组总有效率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

表2 两组临床疗效比较(n)

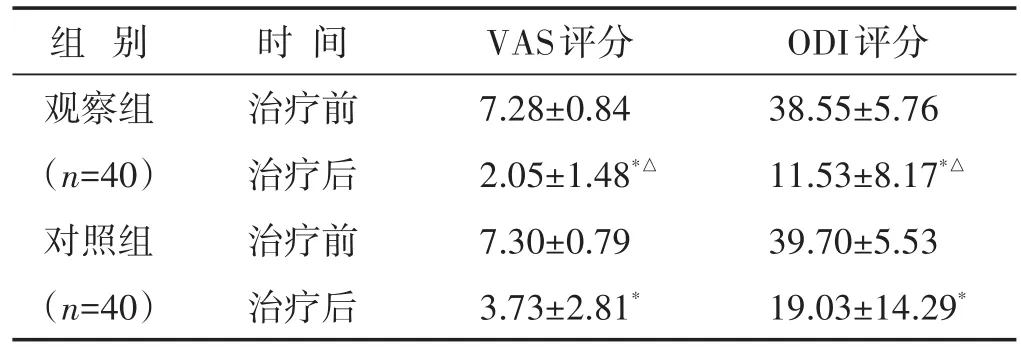

2.2 两组治疗前后VAS评分、ODI评分比较 见表3。两组治疗后VAS评分、ODI评分均显著下降(P<0.05),且治疗组低于对照组(P<0.05)。

表3 两组治疗前后VAS评分、ODI评分比较(分,±s)

表3 两组治疗前后VAS评分、ODI评分比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05。下同。

组别观察组(n=40)对照组(n=40)时间治疗前治疗后治疗前治疗后VAS评分7.28±0.84 2.05±1.48*△7.30±0.79 3.73±2.81*ODI评分38.55±5.76 11.53±8.17*△39.70±5.53 19.03±14.29*

2.3 两组治疗前后患椎(相对下位椎体)旋转的棘突点距离差比较 见表4。两组治疗后患椎(相对下位椎体)旋转的棘突点距离差均下降(P<0.05),观察组显著低于对照组(P<0.05)。

表4 两组治疗前后患椎(相对下位椎体)旋转的棘突点距离差比较(mm,±s)

表4 两组治疗前后患椎(相对下位椎体)旋转的棘突点距离差比较(mm,±s)

组别观察组对照组n 40 40治疗前2.23±1.65 2.74±2.20治疗后0.52±1.76*△1.91±2.17*

3 讨 论

本病诊断的关键在于查体。椎旁关节突压痛是诊断该病的一项非常重要的依据[4]。结合动态触诊,主动、被动旋转病变关节,其疼痛会因加大错位导致关节组织张力增加而加重,也会因减小错位导致关节组织张力降低而减轻[5]。如果病灶位于左侧,当右旋错缝时,固定下位椎体,向右侧旋转时疼痛加重且疼痛类型一致;当左旋错缝,固定下位椎体,向左侧旋转时疼痛加重且疼痛类型一致。静态触诊和动态触诊两者相结合,是诊断本病的充要条件。一旦出现腰椎后关节错缝症,势必会存在“骨节间微有错落不合缝者”这一病理现象。X线可见,腰椎某椎体旋转、棘突偏歪,后关节排列不对称等[2]。关于腰椎旋转的X线评定方法,赵易等[3,6]通过大量腰椎0°位X线测量发现,棘突致密投影轮廓上下角连线的中点向椎体下角连线引的垂线刚好交于椎体下角连线的中点,该点即为棘突点,并且不受棘突大小差异和生理性偏歪的影响;椎体下角点是椎体下缘左右边缘的投影,但要排除骨赘的影响。当腰椎旋转不同的角度时,棘突点会在椎体下角连线上做有规律的移动,所以在X线上可通过棘突点的移动判断腰椎的旋转。由于本研究观察对象是患椎(相对下位椎体)旋转损伤,因此,以患椎和下位椎体的棘突点间距为观测指标,既可反映出患椎(相对下位椎体)旋转引起的位置变化,又可为手法治疗提供可靠依据。通过临床查体结合X线检查,可做到“手摸心会”,为“手随心转,法从手出”做好准备。

“骨错缝”的治疗,当“正”其骨。正骨“当先揉筋”“待其和软”后再正其骨,体现了“筋骨并重”的学术思想。腰椎后关节错缝症一旦发生,“脊旁筋”张力势必变高,通过放松相应的软组织,可以改善局部的血液循环,缓解软组织痉挛,还可降低第一次就行扳法导致的二次损伤概率,从而提高扳法成功率。“揉筋”的基础手法是师氏理筋法。师氏理筋法的特点是顺经循筋(结)、顺筋(结)理筋(结),操作时频率缓慢且刺激柔和,遵循“筋喜柔勿刚”的原理,可有效缓解软组织痉挛,达到通络止痛的目的[7-10]。正骨手法有非定位扳法和定位扳法之分。就侧扳法而言,非定位侧扳法的代表性手法是斜扳法。斜扳法的力量是被均匀分散于胸腰段各个椎体,成功的标准是闻及弹响声,但有时弹响并不一定来源于患椎。所以,斜扳法的定位不够准确,扳法的力量趋于分散,成功的标准不严谨[11-16]。旋体动椎法,是腰椎定位侧扳法的一种,有“定椎”和“动椎”之分[17-18]。“定椎”是患椎的下位椎体,“动椎”是患椎,体现“动静结合”的学术思想。操作过程中,一手固定患椎的下位椎体,避免其在扳动过程中产生旋转,一手被动旋转躯干以带动患椎,从而使错缝之骨“合缝”也。旋体动椎法,与斜扳法的不同之处在于:1)通过固定患椎的下位椎体,逆患椎旋转损伤方向被动旋转躯干达到间接旋动患椎的目的,不仅定位准确、力点集中且不分散,而且更易错动病变关节,同时又不旋动与患椎无关的下位椎体;2)术中可感知骨节错动感或弹响,为评判手法成功与否提供了严谨的标准。

本研究采用VAS评分、ODI评分和患椎(相对下位椎体)旋转的棘突点距离差对旋体动椎法治疗腰椎后关节错缝症患者进行疗效评价。VAS评分用于临床疼痛评估已得到广泛使用,相对比较客观,实用而方便。ODI评分是目前国际上最常用的腰痛功能评定量表,简单易懂,通常患者能在5 min内完成测试并可在1 min内计算出分数。患椎(相对下位椎体)旋转的棘突点距离差,是将腰椎轴向旋转测定方法[3]和患椎相对下位椎体旋转“错缝”两者结合,不仅可定量评定患椎相对下位椎体的旋转,还可评价手法治疗疗效。

综上所述,旋体动椎法能兼顾缓解腰痛、改善腰部功能和减小患椎(相对下位椎体)旋转的棘突点距离差,不仅定位准确,而且安全有效。腰椎旋转时,L1~3伴有反向侧弯、L5伴同向侧弯、L4则为过渡椎[3],旋体动椎法如何兼顾改善侧弯,有待进一步深入研究。同时,旋体动椎法是否适用于L5相对于S1“错缝”症的治疗,还需要进一步临床观察。