《中国丛报》对中国历史人物的译介研究

2021-02-04谢志辉

谢志辉

(长沙学院外国语学院,湖南长沙 410022)

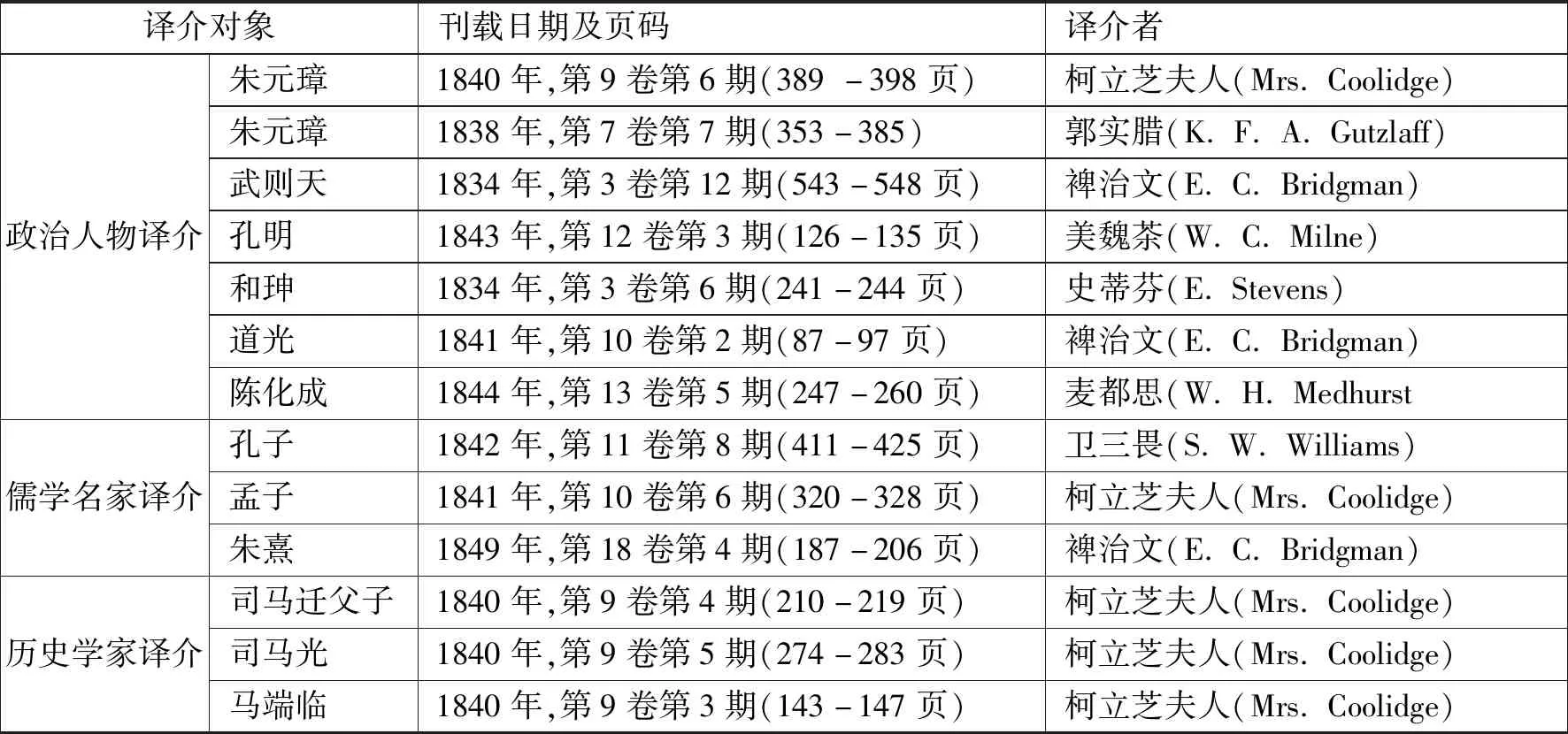

十九世纪的中国国门被迫打开后,西方世界对中国历史文化的研究兴趣日渐浓厚,帮助西方世界了解中国的重要途径之一就是西方人在中国创办的英文刊物,《中国丛报》就是其中的典型代表。《中国丛报》(TheChineseRepository)是美国传教士裨治文(E. C. Bridgman,1801—1861)创办的一份英文期刊,始办于1832年5月,停办于1851年12月。在长达近20年的时间里,《中国丛报》刊载了大量有关中国历史、文化、现状和中外关系的文章,大大加深了西方世界对中国的认识。许多中国历史文化典籍经由《中国丛报》的平台译介到西方,也有许多中国历史人物通过《中国丛报》为西方人所熟悉。从1834年第3卷至1849年第18卷,《中国丛报》译介了13位中国历史人物(统计见表1),大多为中国历史上有较大影响力的政治人物和文化人物,本文拟对该刊所译介的历史人物进行梳理和论述。

表1 《中国丛报》历史人物译介统计表

一、中国政治人物译介

政治人物常常能影响历史的发展进程,自然会引起有意了解中国历史的西方人的兴趣。这些政治人物的译介大多取材于中国的正史,在叙述他们经历的同时,作者也会对他们的人生与命运进行评价。《中国丛报》第3卷第12期发表了《中国女皇武则天》(WooTsihteen:EmpressofChina),介绍了中国历史上唯一的女皇帝武则天的一生。作者裨治文深受中国正统历史观的影响,将武则天刻画为一个残暴、独裁、为了得到权力不择手段的人,其中甚至还详细描绘了武则天杀死自己幼女诬陷皇后等中国正史较有争议的暴行细节。作者在文章的开头就评论道,“不管是古代还是现代,东方还是西方,都很少有人像武则天女皇这般凶残无情、多行不义”[1],“武则天书写的历史,每一页都留有鲜血的印记”[1]。只有在结尾处,文章才有一小段谈及武则天“偶尔所做的、值得称道”的行为。

作为明朝帝国的创立者,明太祖朱元璋得到了《中国丛报》的格外关注,郭实腊和柯立芝夫人分别在第7卷和第9卷译介了朱元璋。其中郭实腊主要译自《洪武全传》,而柯立芝夫人则译自法国汉学家雷慕沙(J. P. Remusat)的作品。两文都对这位出身低贱的开国皇帝给予了较高评价,例如郭实腊对朱元璋能解决明朝这个庞大国家的财务问题感到钦佩,关注了当时的财政收入、公共支出等问题,但他觉得“令人惋惜的是,几乎没有一个史学家写过这个重要的问题,他们喜欢不厌其烦地描绘各种仪式,描绘磕头、鞠躬、跪拜的各种细节”[2]。柯立芝夫人则将明太祖与成吉思汗相提并论,甚至认为朱元璋在很多方面胜过成吉思汗,不过,读者从中也不难发现作者高高在上的态度。她认为,虽然明太祖和成吉思汗都发迹于草莽,克服重重困难后才得到至高无上的权力,但是“东方的征服者都无法与凯撒或亚历山大大帝同日而语,因为他们不过是野蛮人之间的相互冲突和征服而已”[3]。

《中国丛报》第12卷刊载了一篇《中国英雄孔明》(NoticeofKungming,aChineseHero),从标题就可以明显看出作者对孔明雄才大略的正面肯定态度。作者美魏茶开篇声明这篇传记来源于中国的史书《三国志》,但通读全文,却不难发现很多细节均来自于《三国演义》,尤其是叙述孔明之死时“夜观星象”“七星灯续命”等均是罗贯中小说中的虚构情节,《三国志》作为史书只提及“亮疾病,卒于军”。诸葛亮一生中值得大书特书的事迹很多,限于篇幅作者略写“三顾茅庐”与“刘备托孤”,着笔较多的是诸葛亮辅佐幼主和北伐的经历。同时作者对诸葛亮身边的历史人物也进行了最大限度的精简,出现姓名的只有五位,其余人物均略去姓名,用“officer(官员)”“general(将军)”“embassy(使臣)”等词代替,这应是美魏茶考虑到三国历史人物太多,为照顾读者的接受能力和阅读体验而有意为之。该文全面肯定了诸葛亮,在给孔明盖棺定论时作者评论道:“他一生恪尽职守,光明磊落,以身许国,立誓国难不已就绝不休息,他忠诚不渝地信守了自己的诺言。”[4]

二、中国儒学名家译介

儒学是中国文化和思想的核心,其鼻祖孔子、孟子均译介在《中国丛报》。第11卷第8期介绍了孔子的生平,从他的出生、成长到游学,从他的政治活动到教育活动,都进行了比较详细的介绍,当然也介绍了孔子的思想和中国人对孔子的推崇。作者卫三畏认为,孔子的道德学说最大的特征就是“遵从上级,与人为善”[5]。孔子的影响限制了中国人思想的独立性,让他们失去了接受外来事物的动力,他们对于其他国家的状况一无所知,从而认为中国之外根本没有什么值得关注的,只满足于解释和灌输孔圣人的训示。卫三畏作为一名传教士,他不可避免地要将孔子思想与基督教义进行比较,并以西方宗教的观点来透视孔子及其思想。他甚至认为孔子的教诲与基督教义是大体相当的,因此孔子的思想深处存在对上帝的信念,但“孔子很少提及或根本没有提到过神,也没有教过如何对神进行敬拜”[5],这应该是受世俗观念所左右。

孟子的译介刊载在第10卷第6期。全文对孟子的生平介绍较为简略,不过详细讲述了孟母三迁的故事,强调了教育与学习的重要性,其它大部分篇幅介绍孟子的思想,译介了《孟子》几个片段,还叙述了朱元璋不认同孟子“民贵”“君轻”的思想而将孟子移出孔庙、最终因文臣反对而收回成命的掌故。在介绍孟子的思想时,作者柯立芝夫人将孟子与孔子进行对比:“孔子总是很严肃甚至是严厉,他推崇好人,会将好人描绘成理想的状态,对于坏人却只有冷冰冰的谴责”[6],而孟子辩论的风格“如同苏格拉底的讽刺,他从不会直接与对手争辩,而是在承认对方观点的基础上,根据对方的假设推断出最荒谬的结论”[6]。作者还认为孟子与古希腊哲学家第欧根尼相似,不过比他更“庄重得体”。

除了“至圣”与“亚圣”,朱熹这位“综罗百代”的鸿儒也现身于《中国丛报》。第18卷第4期详细译介了朱熹的生平,涵盖了他思想及成就的各个层面,包括政治思想、儒学造诣、为政之道、学术成就、教育兴学等方面的活动与贡献。据帅司阳[7]考证,本文主要译自清朝高愈所著《小学集注》之中的《文公朱子年谱》,作者裨治文认为朱熹的地位几乎和孔子相当,他引用和翻译了明代高攀龙的话“删述六经者孔子,传注六经者朱子”,“孔子集群圣之大成,朱子集诸儒之大成”,突显了朱熹对后世的影响力。作者指出,只有朱熹完全领会了孔子的思想,并能将其发扬与传播,对于朱熹的儒学著述,即使“孔子或其他任何一个古代圣贤重生,也无需修改他所写下的一切”[8],文章附录有朱熹所著作品的目录。本文还有一个独特之处是作者援引了几句加注音的汉字并对其进行翻译,如前文所述高攀龙的句子,还有“正心诚意”“易简功夫终久大,支离事业竟浮沉”等,表明作者意识到了这些语句仅靠翻译是难以传达原文所有意义的。但是在裨治文的评论部分,读者也不难发现字里行间包含的讽刺和批判意味,他甚至认为朱熹的思想会“阻碍中国人在真正知识上的进步,只会让他们活在自大的幻想之中”[8],这是当时来华传教士普遍的自大心态,认定只有西方思想才是标杆,才是“拯救者”。

三、中国历史学家译介

研究中国历史首先要读中国的史书,自然也就会接触到中国的历史学家,《中国丛报》中历史学家的译介有3篇。第9卷第4期对司马迁父子进行了译介,司马谈的经历译介者一笔带过,着重介绍的是司马迁的生平和《史记》的成书过程,并对司马迁的史学地位进行了评价,称之为“中国史学的奠基人” “历史之父”和“中国的希罗多德”[9]。在介绍司马迁的时候,作者柯立芝夫人也分别简介了《史记》的五个部分,还澄清了西方人对司马迁的一些错误认识,例如钱德明神父(Father Amiot)就曾误认为司马迁有7部历史著作,柯立芝夫人指出,这是钱德明神父极度粗心所致,误将《史记》的各个部分当成了独立的著作。作者对《史记》的评价很高,强调了它在史料编排上的优势和对于后世史书编撰的示范性作用。对于《史记》中存有的一些传说或虚构,有人颇有微词,但柯立芝夫人认为今人并不能对司马迁求全责备,司马迁已“足够清楚地表明,这些虚构并非史实,他只是想要记载那些古老的传统和神奇的故事”[9]。当然柯立芝夫人也比较客观地指出了不足,由于同一个历史事件的经历者不止一人,以个人为主体记录历史的纪传体“必然会产生很多重复”,“会让叙述枯燥和不连贯”[9]。在文章的末尾,作者还为司马迁鸣不平,司马迁的《史记》是“汉语最好的作品之一,在中国古代文献的保存方面也比任何人的贡献都大”[9],但是孔庙所奉祀的先贤先儒却没有司马迁,作者认为这是令人费解的。

《中国丛报》第9卷第5期译介了中国的历史学家司马光及其《资治通鉴》。整体来说,该文以记录人物生平为主,记载了司马光生活和政治生涯中的一些轶事,甚至包括中国人所熟知的“司马光砸缸”。文章表现了司马光刚正不阿、博学多才、精明能干、勤政务实的性格特征,尤其对司马光的斐然政绩着墨较多。对于司马光呕心沥血所编撰的《资治通鉴》,文章并没有把它当成重心,只择要介绍了其编撰过程、主要内容及独特之处。

同在《中国丛报》第9卷,第3期还简介了宋元时期的历史学家马端临。与司马光的译介相反,该文着力叙述的是马端临的巨著《文献通考》,作者柯立芝夫人对其进行了高度评价,特别是对《文献通考》在资料保存方面的价值推崇有加,同时该书能做到将如此丰富、珍贵的原始材料进行系统分类,也让柯立芝夫人感叹不已。作者还提及了《文献通考》在欧洲的影响力,不少欧洲汉学家或历史学家都受益于书中的翔实史料。作者认为该书的很多内容都值得完整地翻译到欧洲,能为历史和科学研究带来重要启示。

四、中国历史人物译介的特点

1.人物译介与典籍译介相融合。《中国丛报》所译介的文化类人物都创作过对中国文化产生较大影响的作品,作者在介绍人物时自然而然要涉及他们的思想和作品,如《孟子》《史记》《资治通鉴》《文献通考》等,这些典籍都得到了或详或略的介绍或翻译,对中国文化的传播起到了积极的作用。例如,柯立芝夫人的司马迁父子译介就在美国汉学界中第一次介绍了《史记》,吸引了美国的汉学家。

2.人物介绍与人物评价相融合。《中国丛报》人物译介的作者大多是汉学家,对于中国重要的历史人物和历史事件有自己的看法和观点,在文中常常采用夹叙夹议、叙议结合的写法,不自觉对历史人物以及他们的思想和作品进行点评,或褒或贬,或赞或讥,从这些评论当中我们不难发现当时西方人对于中国文化、历史和社会的态度。

3.译介者常常从西方的视角来看待中国历史和历史人物。例如裨治文在武则天的传记中将她比作俄国的叶卡捷琳娜一世;卫三畏介绍孔子死于希腊普拉提亚战役的那一年,比苏格拉底出生大约还早七年。译介中这类例子不胜枚举,虽然一方面原因是为了降低西方人理解的难度,但更重要的是,这些表述体现了译介者倾向于把中国的历史人物置于西方坐标中,以自己的眼光和标准来观照和评价中国人物。此外,不少作者是传教士,我们仔细研读译介,就会发现不少宗教的痕迹,这特别体现在孔子、朱熹的儒家哲学思想介绍之中。虽然译介不涉及宗教内容,但仍可察觉到译介者布道、传教的用意。

4.译介中存在不少谬误。由于译介的作者都是外国人,对于中国文化、历史人物还存在不够熟悉之处,难免有所失误。细读这些译介,中国读者还是会发现一些明显的谬误。比如,美魏茶在诸葛亮的译介中提到《三国志》创作于六百年前的十三世纪,而实际上《三国志》是由公元三世纪的陈寿所著;司马光的译介中记载司马光于1037年考入进士甲科,但查阅史料可知,司马光于宋仁宗宝元六年(1038年)登进士第;孔子译介中记录了孔子在鲁昭王的资助下,前往周朝的都城“Kingyang(now in Kansu province)”(今甘肃省内),但查阅史书可知,孔子的目的地其实是“周朝的都城洛邑(今河南省洛阳市)”[10];和珅的传记作者将其名字译为“Hokwan”,即“和坤”,可以推测要么是作者不明白汉字“珅”的读音,要么是粗心混淆所致。诸如此类的错误,译介中还有不少。考虑到当时的历史语境,大多数西方人刚接触中国历史,有所失误也是可以理解的。

五、结语

十九世纪的西方人对中国历史兴趣浓厚,郭实腊在《中国丛报》另一篇有关中国历史的文章中写道:“我们努力想要解决他们长期存在的政治问题,想要发现让他们不能与其他民族融合的秘密,但如果我们不对他们的历史了解透彻,这些努力都是徒劳的。”[11]《中国丛报》中所登载的中国历史人物译介就展现了他们对中国历史的好奇心。事实上,除了历史人物译介,《中国丛报》还发表过很多其他中国历史文化的专题文章,如《明史》《三国志》《海国图志》等历史典籍的译介、中国传统文化介绍以及西方人对中国历史研究著作的评论等,都值得研究者关注。总之,作为中国近代影响最大的英文期刊之一,《中国丛报》的研究价值还有待我们更深地挖掘。