多重聚合酶链式反应技术在食源性致病菌检测上的应用研究进展

2021-01-29张明娟王娟袁磊肖昭竞龙梅李根容

张明娟,王娟,袁磊,肖昭竞,龙梅,李根容

(重庆市计量质量检测研究院,重庆,400020)

食品是人类赖以生存和发展的物质基础,食品安全是关乎人民健康与国计民生的重大问题,近年来,由食源性致病微生物引起的食物中毒已经成为了全球共同关注的食品安全问题,根据世界卫生组织提供的数据,全球食源性疾病患者总人数数以亿计,平均每年都会发生上亿的腹泻病例,超过300万的5岁以下儿童因此丧命,其中超过70%的腹泻是由生物源性污染食品造成[1]。因此,加强食品中致病微生物监测,以应对食品安全突发事件,已成为各国政府和国际相关组织所面临的迫切任务。

1 我国现行食源性致病菌检测方法

目前,我国开展食源性致病菌检测主要依靠传统的培养法,包括细菌培养、血清学、生化鉴定等过程,依据标准主要是GB 4789系列[2-19]和GB 8538[20]。传统培养法检测受微生物生长情况影响较大,并且其检测周期长,一般需要4~7 d,操作也繁琐复杂,十分耗时耗力,已不能满足我国公共卫生突发事件应急检测的需要。

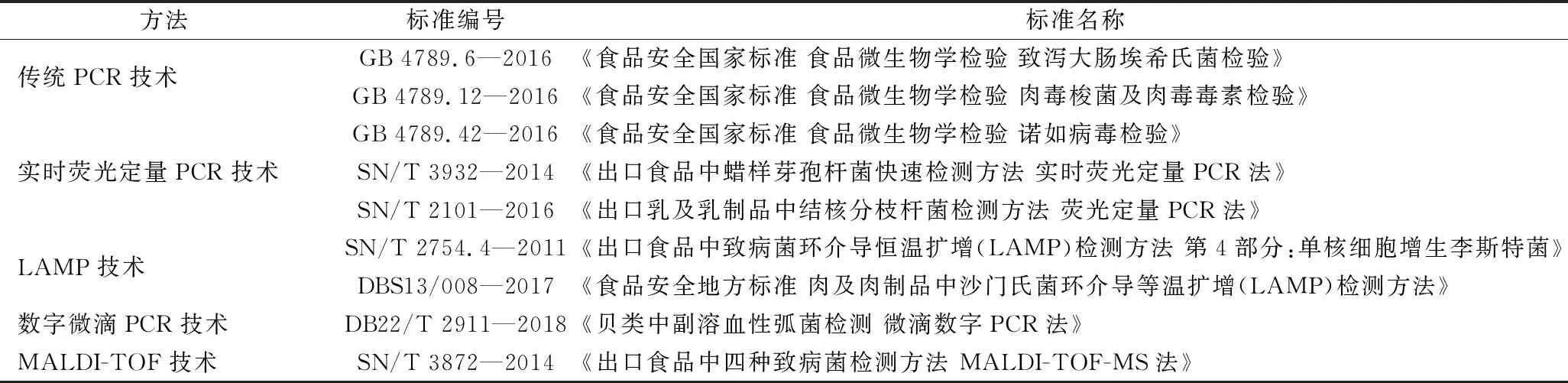

近年来,分子生物学技术发展十分迅速,致病菌检测标准在制定中从传统的培养方法逐渐转变为分子生物学方法,查阅目前现行标准,在致病菌检测中主要利用的分子生物学技术为传统聚合酶链式反应(polymerase chain reaction,PCR)技术[4,10]、实时荧光定量PCR技术[18,21-22]、环介导恒温扩增(loop-mediated isothermal amplification,LAMP)技术[23-24]、数字微滴PCR技术[25]、飞行时间质谱(matrix-assisted laser desorption/ionization time of flight,MALDI-TOF)技术[26]等,具体如表1所示。

分析其标准类别,发现使用分子生物学技术标准基本都是行业标准、地方标准,而使用范围最广的国家强制性标准GB 4789和GB 8538,还是以传统培养方法为主,仅在2017年实施的GB 4789.6—2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 致泻大肠埃希氏菌检验》、GB 4789.12—2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 肉毒梭菌及肉毒毒素检验》中用到传统PCR技术,GB 4789.42—2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 诺如病毒检验》中用到实时荧光定量PCR技术。这主要是由于实时荧光定量PCR技术、数字微滴PCR技术、MALDI-TOF技术对实验室人员、仪器要求较高,检测成本也较高,限制了其在实验室大范围普及使用,而LAMP技术虽对仪器要求较低,但引物设计较为困难,往往需要设计几对GC含量合适,打分较高的优质引物组,在序列条件不是特别好的情况下,较难实现,大范围使用也存在困难。强制性标准中目前仅有GB 4789.42—2016利用实时荧光定量PCR技术,主要是因为病毒检测对实验室能力要求较高,具有这一能力的实验室在人员、仪器配置上本来就处于国内较高水平。而传统PCR技术相比于荧光定量PCR、数字微滴PCR等技术,操作简单,检测成本也较低,这也是近年来国家强制性标准逐渐使用这一技术的原因。

表1 利用分子生物学方法原理的部分标准

传统PCR技术又可分为多重PCR技术与常规PCR技术,与常规PCR技术相比,多重PCR技术同时选择多个高度保守的基因序列设计引物进行扩增,可提高特异性减少假阳性,由于加入多对特异性引物,即可同时在一个反应体系中扩增出多条目的 DNA 片段,实现了一次性检测多个基因的目的,可大大节省时间、费用成本,从而在检测应用上具有很好的发展前景。

2 多重PCR技术原理

多重PCR(multiplex polymerase chain reaction,MPCR) 是在常规 PCR基础上发展起来的,其反应原理、反应试剂和操作过程与常规 PCR相同,通过模板 DNA 与引物之间的变性、退火和延伸3个步骤为1个循环,每次循环产生的DNA 片段为下次循环的模板[27],区别在于多重PCR技术在同一个反应体系中加入2对或2对以上引物,分别扩增不同的模板,得到不同的目的片段。

从1988年CHAMBERLIAN等[28]首次提出多重PCR至今,其已广泛应用于多个领域,如临床混合感染的鉴别[29]、病毒检测[30]、病原微生物检测[31]、微生物耐药性检测[32]等。

3 多重PCR技术在食源性致病菌检测中的应用现状

目前,多重PCR在食源性致病菌检测的应用上主要分为两个方面:同时检测单一致病菌的不同基因和同时检测不同致病菌基因。

3.1 同时检测单一致病菌不同基因的应用

单一致病菌的检测主要是对于一些血清型比较复杂或者具有多个毒力基因的致病菌,如沙门氏菌属、产气荚膜梭菌、志贺氏菌属、阪崎肠杆菌等。

由于沙门氏菌属具有多种血清型,若仅用单对引物对沙门氏菌进行检测,往往不够准确,LIM等[33]利用多重PCR技术,用鼠伤寒沙门氏菌的rfbJ、fljC、fljB基因设计3对特异引物对鼠伤寒沙门氏菌进行 PCR 扩增,结果表明仅有鼠伤寒沙门氏菌出现扩增条带,其他的沙门氏菌型和非沙门氏菌均未检出,3对引物和PCR体系对鼠伤寒沙门氏菌具有很好的特异性。

产气荚膜梭菌可以分为5型,分别具有不同的毒素组合,用单一的引物对很难避免漏检情况,李伟杰等[34]利用产气夹莫菌α、β、ε和ι毒素基因设计并合成4对特异性引物,通过PCR体系优化,建立了一种快速鉴定产气荚膜梭菌毒素型的多重PCR方法,产气荚膜梭菌A、B、C、D和 E型参考菌株均扩增出相应条带,而其他菌均未扩增出条带,该方法对产气荚膜梭菌检测研究具有很好的参考价值。

为提高志贺氏菌耐药性和毒性检测的时效,王倩等[35]根据福氏志贺菌耐药性基因gyrA,parC及毒力致病性基因ipaH,分别设计了3对引物,实现了对福氏志贺菌喹诺酮耐药决定区基因、毒力基因的同时检测。

楼秀芹等[36]分别以阪崎肠杆菌ITS序列、16S rDNA和ompA基因为靶基因,选择3对引物,对阪崎肠杆菌进行多重PCR检测,检测灵敏度和特异性均能达到国标方法,但与国标方法相比,极大节约检验时间。黎明等[37]以阪崎肠杆菌基因组16SrRNA-23rRNA的内部转录间隔区(ITS)基因和外膜蛋白A(ompA)基因为靶标选择引物,进行双重PCR扩增,该研究结果显示,所建立的体系可用于食品中阪崎肠杆菌的检测。

目前利用多重PCR技术检测单一致病菌的现行标准查阅到2个:SN/T 2565—2010 《食品中志贺氏菌分群检测 MPCR-DHPLC法》,该标准利用志贺氏菌的ipaH、prpB、wzzB、SHT基因设计了1对志贺氏菌属的特异引物和4对志贺氏菌不同血清种的引物,在利用变性高效液相色谱分析法对PCR产物进行检测,可同时达到检测志贺氏菌属和区分志贺氏菌属中的福氏志贺氏菌、宋氏志贺氏菌、鲍氏志贺氏菌和痢疾志贺氏菌的目的。SN/T 4603—2016《出口食品及水体中产毒副溶血性弧菌常见致病基因检测方法 多重PCR及多重实时荧光PCR法》中第一法利用副溶血性弧菌的gyrase、tdh和trh致病基因设计引物,根据特异扩增条带的有无,判定样品中是否含有副溶血性弧菌及产毒副溶血性弧菌。

3.2 同时检测不同致病菌基因的应用

同时检测不同致病菌基因在食源性致病菌检测上应用也较多,陈伟[38]通过设计6对特异性引物、DNA 提取方法优化、退火温度和 Mg2+浓度等PCR主要反应条件优化,分别建立了沙门氏菌、志贺氏菌、大肠杆菌O157:H7和单核细胞增生李斯特菌、金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌的2个多重PCR检测体系,其特异性和灵敏度较高,灵敏度达到皮克(pg)级。郭倩倩[39]根据沙门氏菌invA、单核细胞增生李斯特菌的iap、金黄色葡萄球菌的nuc和副溶血性弧菌的tdh分别设计4对特异性引物,获得了水产品中致病菌的多重 PCR 检测。李聪等[31]以蜡样芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌、沙门氏菌gyrB、nuc、ipaHIII、SiiA设计的4个引物对,建立了多重PCR方法,该方法具有良好的特异性和灵敏性,可应用于食品中蜡样芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌、沙门氏菌的检测。

目前利用多重PCR技术同时检测不同致病菌基因的现行标准有DB22/T 1828—2013《农产品中沙门氏菌、志贺氏菌和金黄色葡萄球菌的多重PCR检测》,DB22/T 1676—2012《冻鲜鱿鱼多种致病菌的测定 多重PCR法》,以及2020年7月1日实施的SN/T 5225—2019《进出口食品中五种致泻大肠埃希氏菌快速检测方法 多重PCR法》,该标准规定了进出口食品中肠致病性大肠埃希氏菌(EnteropathogenicEscherichiacoli,EPEC),肠出血性大肠埃希氏菌(EnterohemorrhagicEscherichiacoli,EHEC,又称产志贺毒素大肠埃希氏菌),肠产毒性大肠埃希氏菌(EnteroinvasiveEscherichiacoli,ETEC),肠侵袭性大肠埃希氏菌(EnteroinvasiveEscherichiacoli,EIEC),肠集聚性大肠埃希氏菌(EnteroaggregativeEscherichiacoli,EAEC)5种致泻大肠埃希氏菌快速检测方法。

3.3 多重PCR技术商业化应用

一些科研机构和公司也在开发多种食源性致病菌PCR检测试剂盒,这些试剂盒的使用,可以大大提高食源性致病菌检测效率。其中使用较多的有5种致泻性大肠埃希氏菌多重PCR检测试剂盒,该试剂盒是根据GB 4789.6—2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 致泻大肠埃希氏菌检验》设计,并在标准中允许使用的商品化试剂盒,该种试剂盒中包含的5种致泻性大肠杆菌(EPEC、EHEC、EAEC、EIEC、ETEC)含有11种毒力基因,针对这11种毒力基因,设计11对特异引物,与样本中基因组的相应靶位点特异性结合,PCR反应后,不同类型的样本产生不同的扩增片段,从而达到对5种致泻性大肠杆菌快速分型检测的目的,该试剂盒也与上文中提及的SN/T 5225—2019 《进出口食品中五种致泻大肠埃希氏菌快速检测方法 多重PCR法》标准原理一致。

另外,还有针对克罗诺杆菌属检测的试剂盒研究,周杨等[40]通过筛选获取克罗诺杆菌的16SrDNA和ompA基因的保守序列,开发了食品中克罗诺杆菌属双重PCR检测试剂盒,实验表明该试剂盒满足各项性能需求,便于对食品中克罗诺杆菌的快速检测。

在专利申请上,南京美宁康诚生物科技有限公司[41]公开发明专利《11种肠道致病菌核酸多重PCR检测试剂盒及其应用》,该专利包括11种肠道致病菌的引物,有霍乱弧菌O1群、霍乱弧菌O139群、沙门氏菌、志贺氏菌、副溶血弧菌、小肠结肠炎耶尔森菌、肠致病性大肠埃希氏菌(EPEC)、肠侵袭性大肠埃希氏菌(EIEC)、肠黏附性大肠埃希氏菌(EAEC)、产毒素大肠埃希氏菌(ETEC)和大肠埃希菌O157:H7的引物,该专利的方法可直接应用于脑炎病原体样本进行检测。北京卓诚惠生生物科技有限公司[42]公开发明专利《十四种食源性致病菌多重PCR检测引物组和试剂盒》,该专利试剂盒包含了沙门氏菌、志贺氏菌、副溶血性弧菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌、单核细胞增生性李斯特氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、阪崎肠杆菌、大肠埃希氏菌、霍乱弧菌、大肠埃希氏菌O157、嗜水气单胞菌和阳性内对照的引物对。

4 多重PCR检测应用的技术要点

综上,多重PCR技术具有通量高,节省时间和成本的优点,其研究较多,但在各检验机构实际开展检测的应用并不多,仅查阅到5个相关的标准,商业化应用也较少,目前仅有5种致泻性大肠埃希氏菌多重PCR检测试剂盒应用较好,虽有相关的专利申请,但真正用于市场上销售,检验机构可以使用的试剂盒也不多,这主要是由于多重PCR检测中存在以下技术难点:(1)PCR体系和PCR条件比常规PCR较严苛,需要不断摸索和优化,多重PCR体系实验稳定性还有待提高;(2)多重PCR体系中同时存在多对引物和多种DNA模板,引物和引物之间,引物和模板之间容易互相干扰,如果引物设计不当、PCR体系中各种物质浓度选择不当、PCR条件不合适等因素中有一个不合适,都可以引起扩增失败或者特异性、灵敏度降低,出现非特异性产物。

因此,在应用多重PCR技术时,必须有严密的实验计划,首先从引物设计开始,就必须考虑引物之间的干扰、互补,PCR产物条带大小,各对引物的退火温度差异等问题;其次是PCR体系优化,其中引物浓度、DNA模板浓度、Mg2+浓度等重要影响因素需有适合的实验方案来进行优化;最后PCR条件中的退火温度也需要不断进行实验优化。

5 前景与展望

多重 PCR 技术的应用虽然受到技术难点的制约,但其在食源性致病菌检测中具有的高通量性、成本节约性优势,在实际检测中具有很好的发展前景,结合现有的研究基础,多重PCR技术未来的研究可主要集中在以下几个方面:(1)多重PCR技术在食源性致病菌检测时,一般需要12~24 h的前增菌,这一步严重影响了多重PCR检测效率,因此后期研究中可以结合目标菌的富集技术,以提高检测效率,如有研究者开始研究磁珠富集[43]和双抗体富集技术[44]等;(2)在实际检测中,应不断增加多重PCR体系中引物对数量,以达到更高的检测通量,并加强研究与食源性致病菌检测标准或国家抽检要求相一致的菌种,以提高多重PCR技术在实际检测中的应用;(3)随着多重PCR体系中引物对的增加,PCR产物条带数的不断增加,为后续产物分离带来了难点,因此多重PCR技术也可以结合除电泳技术以外的产物分离检测技术,如结合现有发展比较成熟的液相、液质技术等。