新冠肺炎疫情语境下的谣言防控及社会控制

2021-01-28钟仰纯严静

钟仰纯,严静

(福建师范大学公共管理学院,福建福州 350007)

2020年1月1 日,湖北省武汉市华南海鲜市场最先发现了肺炎患者,随后以日剧增在短期内形成全国蔓延的趋势。截止2020年3月28 日,全国累计确诊病例达82213 人次,累计死亡3301 人次。这场疫情传播速度极快,覆盖面极广,从而对国家的经济和政治造成巨大的破坏力,瞬间引起了全国公众的关注。根据国家数据信息显示:1月16 日公众对于疫情关注度为83%,1月20 日关注度高涨至90%,于23 日达到顶峰值96%[1]。全民关注的背后所产生的心理恐慌催发大量虚假信息产生,并在集体传播下进化成谣言。1月31 日晚,微博一则消息:“上海药物所与武汉病毒研究所联合发现:双黄连可抑制新型冠状病毒”[2],该条信息短时间内产生了5.7 万的转发量。致使广大居民聚集在药店门口,该行为严重违反了官方的“居家隔离”的号召。谣言对民众恐慌情绪的煽动、防控格局的破坏可见一斑。文章基于新冠肺炎时期的谣言作为研究切入点,探讨谣言在肺炎疫情期的产生周期,并深入剖析其背后的形成逻辑,以此从社会学角度构建一套谣言防控的有效机制。

一、文献综述

奥尔波特在其著作《谣言心理学》中提出Rumor=Importance×Ambiguity,即谣言是重要性与模糊度的乘数结果。因此国外学者便认为在社会事件发生时,确保信息的准确清晰度便可有效防控谣言的产生[3]。由于谣言属于虚假消息的范畴,与官方信息形成冲突对立,故必须加强政府的绝对权威建设,使公众对官方传媒和当代领袖给予绝对信任[4]。也有学者指出谣言的产生实际上是对个体信息的“相对剥夺”,当人们将自己所处困境与参照群体进行比较,发现自我的信息资源处于劣势从而激发负面情绪,企图通过信谣来填补信息空白获得自我满足,因此,防控谣言就要使政府掌握话语权及时满足公众的信息需求[5]。而随着现代化信息社会的转型,基于谣言的传播力突破以往时间和空间的限制,因此还必须在谣言产生的前期进行“预防接种”,通过发布负面消息使公众形成谣言抵抗力[6]。

中国古文化中有“谣言止于智者”的说法,因此我国学者提出从受众群体出发,提高群众和网民的素质教育,培养该群体的认知批判力,杜绝谣言的渗透,成为理性公民[7-8]。在社会加速向市场转型的宏观语境下,网络的普及使谣言传播力度空前,学者们又提出新闻媒体应构筑坚实的舆论防线,把关信息发布平台,加强媒介素养以充分保证信息的真实性和价值性,打造“谣言止于媒体”的理性网络空间[9-10]。最后,研究颇丰的是政府公信力建设,多数学者认为谣言传播的根源实际上是因公众对政府的公信力缺失,因此政府须牢记“民本意识”,建立长期有效的危机预警机制实现信息高度透明,保障公众的信息知情权,并辅之以社会控制手段,对传谣者进行相应的法律制裁[11-12]。

综上所述,当前对谣言的形成逻辑及防控研究主要集中于纠正网民认知、媒体约束及政府的公信力建设的视角。除此,谣言作为社会成员互动的信息符号,一定程度上由于成员的理性自我建构失败而导致谣言防控机制的失灵,目前为止尚无学者从符号互动的视角解释谣言的形成逻辑并进行相应的治理研究。文章运用全新的理论基础——符号互动论的心智、自我和社会三个维度剖析新冠肺炎语境下的谣言传播机制,从本土化情境剖析谣言的形成逻辑,提出提高政府的信息供给阻断个体的心智产生机制、建构成员的理性自我,最后从社会控制的维度对大众传媒的前景和后台进行管控等策略构建切实可行的谣言防控机制。

二、新冠语境下谣言的产生过程

从上文对谣言的相关阐述可知,谣言是高度相关于社会事件并受全民关注的不实信息而激起的公众心理恐慌。新冠肺炎的爆发,因政府对公众信息需求的滞后满足而激发成员的信息猜测,并在成员互动场域的辐射带动下产生负面效应。为深入剖析疫情谣言的传播机制,在此重构谣言的全景式传播过程。

(一)形成期——塔西佗陷阱

孔飞力在《叫魂》中曾这样描述:“衙门官员为了维护自身政绩而对妖术一笔带过,皇帝认为地方官出于自身利益总是对手边利益轻描淡写以减轻他失职的过失”[13]。受官僚制度的影响,在我国实行的严苛科层式制度之下,信息的传递过程呈由下至上的金字塔结构,下级因趋利避害而借用“信息优势”进行过滤和筛选以致信息失真[14]。2020年1月份,在武汉市疫情爆发前期,疾控中心领导传出“可防可控、非人传人”的信号,然病例的与日俱增引起公众对信息的高度质疑而集体呼吁寻求真相;当公众的信息知情欲望达至顶峰时,湖北省领导在新闻发布会上把严重程度讲到最低,引起了群众的强烈质疑与不满,可以将此认为是上级领导为维护其社会声誉和巩固其权力地位的表征。由此,民间谣言与官方信息形成两极对立,这便直接导致扩散期的谣言防控机制失灵[15]。

(二)扩散期——5A 因素的“贡献”

关于谣言因素的构成,奥尔特的谣言经典公式中:R=i×a;后经克罗斯修订为R=i×a÷c[16];(a 为模糊性,i 为重要性,c 为批判力)。基于已有的谣言传播范式的研究基础,文章提出新冠肺炎语境下的谣言传播公式为:

R=A1×A2×A3×A4÷C

并释义为:Rumor(谣言)=Attention(关注度A1)×Ambiguity(模糊性A2)×Abnormality(反常度A3)×Alliance(社会关系A4)÷Criticism(批判思维)。诚如上述分析,本次肺炎的传播速度、覆盖面以及破坏力在短期内对社会运行造成破坏,为有效隔离病毒传播、杜绝交叉感染而实施“居家隔离”的防控手段,使民众产生焦虑、质疑的不确定性心理,并在政府早期传达的模糊信息作用下,进一步繁衍出缺乏事实根据的传言。但笔者认为,在谣言的有力传播机制中,另一因素对谣言的传播也起着重要的影响作用——以信任为基础所形成的社会关系的利益共同体,用Alliance(A5)表示,并赋义为具有信任因子的团体和联盟。韦伯在研究中国宗教的信任问题时提出,中国人的信任是基于血亲关系的本位观,即信任是嵌入于以个体的血缘结构联结而成的具有利益共同体的社会关系网络[17]。从费孝通在《乡土中国》中提出的“差序格局”概念性分析可知,关系是基于个体的血缘及地缘关系结构,以个体为中心结成关系网络,如一块石头扔到湖里产生水波纹一样推及开来所形成的社会格局,因受到经济水平、政治地位、知识文化水平的影响,个体还将向次级群体等关系网传播蔓延,从而扩大覆盖面,且随自己所处时空变化而产生不同圈子[18]。在信息化的今天,当疫情谣言在个体的社会关系网络中传播时,个体对于虚假信息的批判质疑能力被基于信任关系的群体惯性思维所弱化,个体接受到谣言时,首先向他们的首属群体和次属群体传播,在地缘和血缘关系联结下使他们形成普遍信任和一致的身份认同——新冠疫情下的潜在弱势群体,并形成利益共同体——寻求疫情相关信息。而潜在的谣言接收者则习惯于将关系群体作为实施社会行为的参照群体,当参照群体产生传谣行为时,个体则降低对谣言质疑迅速复制传播行为,批判能力在这种集群经验下被最小化,多方因素的共同推动使谣言防控机制在短期内对疫情治理产生蝴蝶效应。

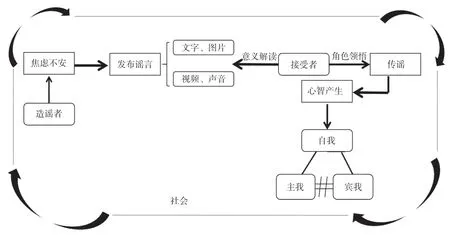

图1 符号互动理论下谣言恐慌形成的机理

三、谣言恐慌形成的机理分析

(一)心智——信息匮乏下的刺激

在米德的研究中,心智产生于一种选择的过程,是一种用符号来表示环境中的客体、并能动地预演针对这些客体的可行性方案,互动双方皆能运用该符号去表达和行动。当彼此对所赋予的意义成功解读进而采取行动的时候,心智便应运而生[19]。疫情期间的社会成员由于缺乏医学常识和肺炎数据而产生极强的信息知情欲望,而来自政府的官方通告较为精简,造成社会成员掌握的信息呈碎片化而无法满足知情欲望。由此,对政府长期建立的高期待在关键时期无法实现精准信息的有效交换,民众对官方的绝对信任指数呈断崖式下跌,焦急不安的情绪也在此刻得到爆发。当官方的信息总量不足导致常规的信息收取通道产生阻碍时,成员便产生自我的消息发布机制从而激发“心智”的形成——通过谣言中的“数据和图片”等来表示“疫情信息”,这一指示性符号得到互动中的各方认可[20]。因此,人们通过发布谣言的“姿态”选择获取他人关注,此时谣言作为一种绝对稀缺的“公共产品”在社会成员中互动并广泛传播,成为个体与群体之间的互动符号。

(二)自我——“主我”与“宾我”的失调

自我是社会经验下的产物,同时亦是社会结构中的客体。米德进一步将自我细分为“主我”和“宾我”,“主我”是个体自发且无意识的自我,而“宾我”则是社会化了的产物,具有调控和抑制作用的自我[20]。新冠疫情下的宏观场域将受众方的“自我”做如下建构。

谣言的接收方:社会民众在疫情的蔓延中经历剧烈的心理流变的恐慌情绪,便寻求加入社会关系网络以获取足量的信息资源,如微信群这样的虚拟场域。该虚拟场域滋生对疫情的共同关注和集体推理的谣言信息,并在集体的亚文化作用下逐渐控制个体的理性认知,最终占据个体的决策主导地位。成员的“主我”在潜意识作用下呈现盲目和随机,为了获取群体成员的身份认同,个体放弃自我判断转向对谣言的绝对认可,而“宾我”把控失败便放任传谣行为。

谣言的发布方:当互动中的成员进入集体场域时,因极端越轨分子的“自我”急切获利,通过精通网络运作和捕捉疫情敏感热点,通过煽动公众进入提前编排的网络陷阱以获取流量转换为经济资本,而这样的心智认知得到“宾我”的认可,因此通过该主体的操纵,“谣言”作为价值信息的符号便得以传播。

(三)社会——互动场域的媒介和制度

社会产生于成员之间、代表着个体间有组织的、模式化的互动[20]。互联网下的虚拟空间即为成员互动的大型剧场,它为社会成员提供前台的互动表演,成员通过扮演自我的角色日常来管理他人对自我的评价。在疫情的语境下,社会就是传播谣言的网络媒介,为谣言构建出庞大的资料数据库和提供便捷的传播条件,而科技的发达也支持前台表演的网民以匿名方式在微信公众号、微信朋友圈和微博平台等前台进行发布、转发和点赞表演,或以虚拟拼接聊天记录的方式传播谣言。而剧场后台缺乏相应的控制机制和管理制度,使得这种匿名技术下的规范真空为网民构建一张庞大的安全网,用户无个人标志或群体符号,便放松了对文明的遵守及对自我本能的控制,因承担越轨的风险性较低,网民从一开始的谣言发布到失去自我约束的传播,最后直接导致社会公共秩序的失范。

四、建构谣言恐慌的社会控制策略

(一)及时发布疫情信息,控制谣言互动的心智

政府必须建立公开透明的信息制度,积极向公众发布及时准确的信息,实现公众信息的有效供给,切实保障群众的知情权,最大化实现政府透明度;务必使权利在阳光下运行,信息在阳光中流动,积累公信力资本。及时建立谣言的预警制度,与公众进行资讯对话,鼓励公众参与探讨并接受监督,当公众意识到信息与真实情况一致时,便与政府建立高度亲密的信任关系,也能理解政府对疫情的工作理念及抗疫计划,这不仅能及时有效地疏导公众的情绪恐慌、心理焦虑,也可使得公众配合政府的一切措施,确保政府防疫措施的有效落地,阻断了谣言传播链,与公众实现信息和信任的有效交换。

(二)树立社会学习榜样,建构疫情理性自我

基于谣言因社会成员的“主我”与“宾我”失调而导致的理性自我建构失败,从而得以传播的机理,建构出以下策略。

当该群体自我的理性认知被群体情绪所操控,进而导致认知失调和行为失范时,须建立及时的社会学习榜样,挖掘理性的并具有社会权威的公共人物进行认知引导和行为模式的影响。钟南山、李兰娟院士有着极高的医学造诣、丰富的抗疫经验,当他们率先前往武汉抗疫时,他们的一举一动成为公众模仿学习的榜样,公众遵循他们的建议:拒绝密集区、居家隔离、保障卫生等防疫措施。因此,在谣言占据主导力量的时候,政府应第一时间建立榜样角色机制,为遵循并维持社会秩序的群体给予正强化及赞扬,对失范成员给予负强化和角色纠偏,以此调节偏差自我;除此,社会公共服务型工作者应嵌入谣言防控体系中,通过线上开展咨询窗口和小组培训教育,精确评估成员的信息量,弥补成员的价值信息空白,增加成员的信息资本和理性知识吸收,深入完善个体“自我”与“宾我”的协调发展推动谣言的有效防控。

(三)完善社会控制制度,强化网络媒介素养

大众传媒作为社会成员进行互动的日常表演剧场,对其进行后台制度和前台教育的双重控制以防控谣言产生有着突出的作用。

首先,针对放纵的不法媒体,在进行后果评估后,进行理性的教育及核心价值观的内化引导;针对越轨行为较严重的媒介,应认识到谣言具有时效性,须实施从快从严的社会控制手段以辐射威慑力。此外,我国网络领域的强力发展,必然为谣言提供快捷的传播通道,须以优势视角挖掘媒体网络的效用机制,政府应利用4G 及5G 的发展,与大众媒介企业诸如百度、腾讯等建立亲清新型政商关系,通过大数据对谣言预测及定位,以把握主动的话语权向公众告知准确及时的有效信息,以此满足公众的信息知情权并加强公信力建设。

除此,谣言传播还基于网络的匿名化所搭建的低风险性保护伞,且因互联网下的物理空间与社会场景的二元分离,逐渐被突破的公私领域边界也同时弱化着成员的秩序意识。因此加强各媒介人才和网民的素质教育是迫在眉睫的任务要求。应深入研究促进网络净化的有效政策,出台管理措施,制定法律法规以规范网络秩序,建立各媒体网站的“信用银行”积分并向网民公开,及时披露不法网站的反社会行为以强化网民批判力。提高主流媒体工作者的专业能力和专业素养,督促政府完善行业规范。主流媒体要积极内化求真务实的工作原则,正向引导网络舆论,发布具有社会责任的正确言论,构建清朗的网络空间,推动社会公共服务领域的发展,实现我国疫情期物质文明与精神文明的和谐。

五、小结

谣言,以虚拟的方式客观存在。以不实的信息误导公众的认知进而影响防疫机制,以超强的传播力破坏社会的有序运行。因此,民众保持理性的认知,遵循有序的理性行为,自觉过滤不实谣言;政府采用有效亲民措施建设公信力是十分必要的。文章以新冠肺炎的宏观语境为出发点,基于符号互动论对谣言的传播深入剖析,从完善有效信息的供给,到强化网民认知及再社会化,再到完善社会控制制度,试图对重大危机事件中的谣言防控有所裨益。同时,由于对谣言的形成逻辑及防控策略的研究仅从新冠疫情语境分析,缺乏多元化情境剖析,往后对于谣言防控将从更丰富的视角进行深入研究。