近代中日外贸枢纽港的空间位移与东北亚市场整合

2021-01-19

进入近代以后,中国和日本之间的外贸枢纽港,均发生了显著的空间位移。前者表现为南北向的外贸重心摆动,即由粤闽沿海向北转移至浙苏沿海,进而再向北扩展到环渤海地区;后者表现为东西向的外贸重心摆动,即由九州沿海向东转移至东京湾,进而再向西扩展到大阪湾地区。外贸枢纽港的时空变迁,推动了中日两国之间海陆交通和进出口贸易的发展,强化了近代全球经济一体化背景下东北亚地区的国际市场整合,具有重要的学术研究和现实镜鉴意义。

进入近代以后,欧美主导下的全球经济一体化进程加快,迫使中日两国之间的海陆交通和进出口贸易都发生了剧烈变动,也影响到广大地区国际市场格局的演化与重组。因此,对包括中日两国在内的近代东北亚海陆交通和贸易网络的研究,成为中日韩等国学界关注的重要课题。①只因学科分野和研究资料的限制,中国学界的近代中日关系史研究,多囿于“由中国看世界”的单向视角,片面考察两国交通和进出口贸易的平面数据,较少从“由世界看中国”的反向视角,多维探索双方交通和贸易网络的立体过程,影响了学术研究的深度和精度。②本文通过历史地理学的时空多维视角,利用中日英等多语言文献史料,实证梳理近代时期两国外贸枢纽港的时空位移过程,着力把握两国外贸重心的摆动趋势、海陆交通和进出口贸易的演化特点、东北亚国际市场的整合状态,以便深化相关课题的学术研究,为“一带一路”建设实践提供镜鉴。

一、中国对日外贸枢纽港的南北向空间位移和重心摆动

中国与日本互为一衣带水的亚太近邻,海上交通自古存续,即所谓“海之为物,既能使国与国相隔离,又能使国与国相连络,远距离之交通,航海反易。故古代海上之交通,亦意外容易,且往来频繁”[1](上卷,P1)。故而自公元前开始,中日之间的海上交通就络绎不绝,并经“由日本海回流路,波及山阴(道)、北陆(道)之地,次第播传入(日本)内地”[1](上卷,P3)。此后,历经中国的汉、唐、宋、元、明、清各代,两国跨越黄海、东海的海上交通日趋密切;而作为双方物质与文化交流桥梁和纽带的沿海港口和海上航线,也发生了一系列的时空变迁。

(一)传统时期由山东半岛向南一直推移到闽粤沿海

由于造船和航海技术的限制,中国早期的对日交通主要以山东半岛沿海为基地,向东横断黄海,经朝鲜半岛、对马海峡,抵达日本九州岛北部的博多湾,再向东进至濑户内海东部的难波(今大阪),此即北路航线。至唐代中叶,随着新罗强大、航海技术进步和长江下游开发,双方又开辟出以长江口的扬州为基地,横断东海直达日本博多,再东进至难波的南路航线。[2](P70)就其效果来看,此前的两国交通,多偏重官方的政治文化交流;而此后,民间层面的商贸往来连年不断,经贸交流上升到日渐突出的地位。

时至宋代特别是南宋,中国南方尤其是江南地区得到了进一步开发,对日贸易更加积极;同时,进入平安时代的日本,对华贸易也不断进取,“日本商舶赴宋者日增,宋日商舶往来益趋频繁”。在这一阶段,中国对日交通和贸易的枢纽港,先由山东半岛向南转移到长江口的扬州,再南移到两浙的明州(今宁波),以及杭州、温州、秀州(今嘉兴),乃至福建的泉州等地,由市舶司管理其进出口贸易;日本则仍以九州的博多港为中心,由太宰府负责对外贸易。中国出口到日本的商品,“殆与前代同,仍以香药、书籍、织物、茶碗等为大宗,宋钱次之”;日本的输华商品,“仍以砂金、水银、硫黄、松板、杉板等为大宗,莳绘、螺钿、水晶细工、刀、剑、扇等次之”。[2](P101-103)此后的元朝,继续实行市舶司制度,对日交通和贸易的中心港区再向南推移,“以庆元(宋代明州)、泉州、广州三港为发达,尤以庆元为最,日本商舶之赴元者,殆皆入是港”。日本仍以博多为中心,横断东海而登陆庆元,“多利用十月以后之东北季节风。归航时,多利用四月以后之西南季节风。故航海日数较短于前,平均概为十日左右也”。[2](P136)

明代边防政策较元代保守,日本也进入了战国时代。明朝为防范倭寇袭扰和走私,对日贸易实行勘合制度。“先作成日字号勘合一百道,本字号勘合一百道”,连同底本分别放置到明朝礼部、福建布政司、日本,“惟有携勘合之船,始准入口贸易”。[2](P151)明朝对日交通和贸易的枢纽港是宁波,初设市舶司“于太仓黄渡,寻罢。复设于宁波、泉州、广州。宁波通日本,泉州通琉球,广州通占城”[2](P158)。日本对华交通和贸易的枢纽港,依然在九州的博多等地。

1684年,清朝重新开放了海禁,设立江(上海)、浙(宁波)、闽(厦门)、粤(广州)四大海关,将对日贸易的中国外贸枢纽港,再向南扩展到闽粤沿海。而日本却为了防止天主教会对幕藩体制的威胁,厉行1633年颁布的《锁国令》,中断了同葡萄牙、西班牙、英国的贸易联系,限制了中国和荷兰商船的赴日数量,规定了“唐船”(南京船、福州船、两广船)共60只,赴日“时期为春、夏、秋三季,春船二十只(计南京五只,宁波七只,普陀山二只,福州六只),夏船二十六只(计南京三只,泉州四只,宁波四只,漳州三只,普陀山一只,厦门五只,福州四只,广州二只),秋船十四只(计南京二只,高州二只,福州三只,宁波一只,广东四只,潮州二只)”,地点仅限长崎一港。赴日商船“概先停泊于舟山列岛之普陀山,静候顺风,横断东海,直赴长崎”,即便因风暴而漂泊他处,最终也必须在长崎登岸。[2](P189)日本还针对中国商船“发放‘信牌’(长崎通行证),并且规定如果再次来航不带信牌,就不允许通商,令原船返航”[3](P11)。这些措施虽然维持了中日交通和贸易的历史传统,却也限制了其发展规模。

(二)近代时期由粤闽沿海向北转移到浙苏沿海及环渤海地区

1759年以后,清政府为防止类似英国人佛林德(James Flint,中文名洪任辉)赴天津告御状事件的再次发生,只准许欧美商人在广州一口通商;上海、宁波、厦门三口的对日本和南洋贸易,则照常进行。[4](P10)这样,中国对日交通和贸易的枢纽港,便从广州向北收缩;而从事长崎信牌贸易的中国商船,遂主要依托福州、漳州、泉州三港。起初,福建3港的赴日船只,占到中国对长崎贸易商船总数的66%;再后来,由于日本市场对中国江南白生丝及丝绸的偏爱,中国对长崎交通和贸易的枢纽港和重心区,继续向浙苏沿海转移摆动。大约清代雍正年间(1723—1735),即日本享保年间(1716—1735),浙苏沿海的商船已占到中国对长崎贸易商船总数的80%,并以宁波、普陀山、乍浦、上海港为主要集散地。[5](P133-139)其中最大的对日外贸枢纽港,又数浙江省的乍浦港了。[3](序言,P1)

进入近代,清政府在两次鸦片战争尤其是太平天国运动中元气大伤,无力掌控中国对外贸易的全局,中日交通和贸易主导权反倒落入英美商行手中。统计显示,1860年,在上海进港报关的652艘欧美商船中,有127艘来自日本;而结关出口的629艘欧美商船中,又有145艘开往日本;由华赴日的欧美商船,已占欧美进出上海港商船总数的1/5。[6](P83)造成这种局面的直接原因,是1853年太平军对江南的大举进攻,使当地社会经济秩序陷入混乱,加速了乍浦港对日贸易商船向辟有外国租界的上海港转移;而1855年小刀会运动的失败,又巩固了上海对日贸易集散地的地位,使专门从事对日贸易的东洋庄日趋增多,包括经营日本海产品进口与批发业务的海味业东洋庄、经营日本杂货进口与批发业务的百货业东洋庄两类。[7](P178)结果,中国对日贸易的枢纽港和重心区再向北回溯,由闽浙沿海再北迁到长江口的上海港。日本输入上海的商品数值,从1873年269.1万海关两,增加到1893年629.7万海关两,增长2.3倍;上海输往日本的商品数值,从1873年31.2万海关两,增加到1893年539.2万海关两,增长17.3倍。到了1913年,日本对上海输出的数值达到3853.8万海关两,是1893年的6倍多;上海对日本出口数值为1950.1万海关两,为1893年的3.6倍多。再到1931年,日本对上海输入值增加到11729.3万海关两,为1913年数值的3倍;上海对日本出口值为4468.5万海关两,为1913年的2.29倍。[8]只是“九·一八事变”和“一·二八事变”后,包括上海在内的中国人民更加抵制日货,双方进出口贸易跌落到第一次世界大战前的水平。[9](P124)

在上海对日本贸易显著壮大的同时,环渤海地区的对日本贸易也不断发展,致使近代中国对日贸易的枢纽港和重心区继续向北摆动。1895年前,日本对环渤海口岸的进口贸易起伏不定,比重远不如香港地区,且均需经上海转口。1895年后,日本对环渤海口岸的进口比重增长,香港地区的占比下降。至1898年,日本已成为环渤海最重要的直接进口国,比例稳定在直接进口总值的30%—40%。[10]到1905年,牛庄“讨论得多的主题是与日本的贸易有一个增长繁荣和日本产品取代了欧美产品的地位”[11](第41册,P208);1909年,牛庄“洋货直接进口的45%来自日本”[11](第49册,P251);1910年,牛庄直接从日本的进口贸易“增长到该年可查的超过50%”[11](第52册,P287)。1908年,大连“可查的洋货直接进口值为17215936海关两。日本当然地拥有该项贸易的最大份额,其贡献了总值的59%;美国份额为32%,而余下的9%由下列各国构成,依次递减为朝鲜、英国、德国”等[11](第47册,P184);1910年,大连“洋货直接进口值从1909年的1220万上升到1870万,而沿岸洋货进口则从290万下降到180万。日本(含朝鲜)理所当然地拥有直接贸易的最大份额,总计达1430万”[11](第52册,P264)。1906年,天津“直接进口总值(4000万海关两)中近1200万海关两价值归功于悬挂日本国旗的船只带来的商品,那实际上意味着达到这个量的进口来自日本,且主要由日本商品构成”[11](第43册,P223);1907年,天津和秦皇岛 “在土货直接进口来源各国中,日本占有突出的位置,从日本进口总值为9424000海关两”[11](第45册,P207)。1922—1931年间,秦皇岛“本地市场上外国的和外国样式的商品中20%产于中国,40%产于日本,而剩下的40%产自其他国家”[11](第159册,P337)。同时,青岛的进口贸易中“日本占总值的份额从70%降到43%,仍然保持着其重要的、但却非独领风骚的地位”[11](第159册,P450)。环渤海对日本的出口贸易,也呈现同样的趋势。1890年前,环渤海各口岸的直接出口对象是香港地区;1891年则将日本作为重要出口市场,并在1895年后快速增长。以牛庄为例,1907年“土货直接出口中95%的目的地是日本”[11](第45册,P191);1909年,“日本占据了90%的直接出口份额,其仍然有更深入扩展的空间”[11](第49册,P251)。其他口岸的对日出口贸易,趋势也大致如此。

总之,1895年以后,日本已逐步成为环渤海口岸最主要的国际市场,这一趋势一直持续到1931年之后,使得中国对日贸易的枢纽港,从上海再向北扩展,进而抵达近代中国经济现代化水平3大最高区域之一的环渤海地区。[4](P304)

二、日本对华外贸枢纽港的东西向空间位移和重心摆动

(一)以九州沿海为枢纽港的传统时期

尽管明治维新前,日本政治中心由九州逐渐东移至关西平原的难波京(大阪)、平城京(奈良)、平安京(京都),再向东移至关东平原的江户(东京),但对华外贸的枢纽港和重心区,却一直在最靠近亚洲大陆的九州沿海,如博多(今福冈市博多区)、臼杵(今大分县臼杵市)、日向(今宫崎县都城市)、萨摩(今鹿儿岛)、玉名(今熊本县玉名市)、平户(今长崎县平户市)、长崎。就内容来看,既有中日双方政府机构管辖的常态贸易,即官商(由清朝官府出资采办)和额商(由政府核准商人定额承办)贸易;也有渔民、农民、商人、武士、浪人等“倭寇”集团(“真倭十之三,从倭者十之七”)的走私贸易。[12](P90-93)其中,长崎在1571年建港后,逐渐取代了博多、平户港的枢纽地位,成为江户时代日本唯一的外贸枢纽港。1611—1647年间,中国赴日贸易商船为1083只;1648—1661年间为686只,平均每年约50只;此后清朝厉行海禁,赴日商船减少;此后又有增加,1686年为102只,1688年为193只,“为历年的最高峰,而当年随船进入长崎的中国人则达9128人之多”。元禄年间(1688—1703),长住长崎的中国人达1万人,占当地总人口的1/6,“其中大多是从事进出口业的贸易商。他们输入(日本)的物品以生丝、绢丝物和砂糖为主,还有图书、陶瓷、漆器、中药、书画古玩、香料、玳瑁、翡翠等;输出(日本)的大多是白银、铜,以及用草袋装载被称为俵物的海参、鲍鱼、鱼翅、鱿鱼、海带等”[12](P101)。

不过,由于中日两国传统对外贸易政策的束缚,到了“宽政三年(1791)以后,日本虽然并未采取缩减船数的政策,但因中国方面的原因,来航的船数逐渐减少。文久元年(1861)来航的船只有两艘,并以此为终点,结束了长期以来由中国船只来航长崎进行贸易的历史”[3](P11)。

(二)近代口岸开放与对华贸易枢纽港向东京湾和大阪湾转移

进入19世纪中期,西方列强主导下的殖民侵略和海外扩张步伐加快,当时日本也和中国一样未能幸免于难。1853年7月13日,美国东印度舰队司令官、海军准将马休·佩里(Matthew Calbraith Perry)率4艘军舰抵达江户湾,向幕府递交时任美国总统要求开埠通商的信函;次年再率9艘军舰叩关,于3月31日在神奈川(今横滨)签订《日米和亲条约》(也称《神奈川条约》),对美国开放下田(今静冈县下田市)和箱馆(今北海道函馆市)2个口岸。安政五年(1858)7月29日,美国代表哈里斯又迫使幕府在江户签订《日米修好通商条约》和《贸易章程》;稍后俄国、荷兰、英国、法国也迫使幕府签订类似条约,增开神奈川(后改在横滨,开港6个月后关闭下田口岸)、长崎、新漹、兵库(神户)4个港口,以及大阪、江户2个城市,给予缔约国自由贸易权、设定关税权、领事裁判权、居留地居住权,通称“安政五国条约”。[12](P177)这些遍布日本各地的一系列新口岸,打破了江户幕府的锁国政策和长崎一港对外通商的局面,客观上有助于包括对华贸易在内的日本对外贸易的全面发展,如表1所示[13](P2)。

表1统计所展示的,是1903—1922年间日本主要港口在对外进出口贸易总值中的比重,其中横滨港排在全国第一位,神户港排在第二位,大阪港排在第三位。说明近代开埠通商后,日本各地口岸的对外贸易,都得到了不同程度的发展;同时日本对外贸易的枢纽港和重心区,也从九州沿海的博多、长崎港,向东转移到了东京、横滨所在的东京湾和神户及大阪所在的大阪湾。

那么,作为近代日本对外贸易重要组成部分的对华贸易又有了怎样的发展?日本各口岸又在其中占据了怎样的地位?对华贸易的枢纽港和重心区又在哪里?要有效解答这些问题,首先要对旅日华侨的商贸信息进行梳理。

第一,是考察日本各地华侨数量的变化。因为日本近代口岸开放之初,早先在中国香港、广州、上海等地发展业务的欧美商社,便纷纷到日本开设分店;而原本为他们服务的中国香港人、广州人、上海人,也随之继续担任翻译、司账、杂役。同时,不少具有中日贸易传统的中国东南沿海商人,也到日本的新辟口岸自开商社。特别是1871年9月13日,中日签订《清日修好条规》,以近代条约形式确立了两国的正式外交关系;并且在东京设立大清公使馆,在横滨、神户、长崎等地设立领事馆之后,华侨在日本的地位合法化,人数也因之进一步增加,如表2所示[12](P191)。

表2既反映了日本各口岸不同年份华侨人数的多少,也体现出近代日本对华贸易枢纽港的空间位移和重心摆动。因为传统时期,华侨人数最多的港口是博多,明代后期和清代前期才变成一口通商的长崎;而近代口岸全面开放后,华侨人数最多的日本港口,则变成了东京、横滨、神户、大阪。可见,近代日本对华贸易的枢纽港和重心区,已由九州沿海向东转移到东京湾和大阪湾。

第二,是考察华侨籍贯和职业信息的变化。因为日本各口岸华侨的籍贯,原本就以广东最多,江苏、浙江、福建次之,山东、安徽、河北、湖北、江西、东北各省再次之,他们分别从事内容不同的对华进出口贸易。但是进入近代以后,随着日本的全面开放和全球市场拓展,旅日华侨的职业也随之发生了很大调整,广东、福建省籍华侨,大多利用在中国香港、东南亚、美洲地区的人脉和市场基础,开展日本与这些地区之间的贸易;中国中部和北部省籍的华侨,大多借助横滨、神户、大阪通往上海、汉口、青岛、大连、天津等地的新航线,发展日本与中国之间的进出口贸易。[12](P195)这样,中日贸易的主导权,便逐渐转移到中国中部、北部省籍的华侨手中,导致了华侨参与的日本对外贸易市场的空间分异,即“横滨的华商掌握了日本对南北美洲的贸易,神户的华商则为日本开拓了南洋的贸易市场,而大阪华商的对华贸易则占了很大的一部分”[12](P198)。结果,也使得近代日本对华交通和贸易的中心港区,由九州沿海先向东京湾、再向大阪湾的位移;同时,近代中国对日外贸的枢纽港,则由粤闽沿海先向浙苏沿海、再向渤海湾的拓展。

(三)大阪湾最终成为对华贸易的枢纽港和重心区

接下来,再来比较日本各口岸的对华进出口贸易总值,以更加准确地判断出近代日本各口岸在对华贸易中的具体地位,如表3所示[13](P6)。

表3 1921—1922年日本主要港口在对华进出口贸易总值中的比重(%)

表3显示,进入近代以后,日本各口岸的对华进出口贸易总值发生了明显变化,其中的大阪港,无论在对华贸易的出口还是进口方面,都占据了很高比重;再加上神户港的相关数据,大阪湾口岸的对华贸易地位就更加突出了。表明近代日本对华贸易的枢纽港和重心区,又从东京湾再次摆动到了大阪湾。

大阪湾的对华贸易,肇始于大阪华侨的拓荒活动。他们大约明治四年(1871)来到大阪,居住在西区的川口町及邻近之本田一番町、本田二番町、本田三番町、本田通二丁目、梅本町等处。籍贯主要是广东、福州、上海,职业是将大阪的海带、鱼翅、海参、海老(龙虾)等出口到中国,再从中国购买砂糖、米、谷物、中药、香料、贵重木材等进口到日本。中日甲午战争后,随着神户港的建成,大阪湾地区通往中国各口岸的海上航线,便以神户作为始发港,设备简陋的大阪港甚至成了中途港;结果,很多主要从事海产品贸易的广东、福建、上海人转到了神户。继续留在大阪川口地区的华侨,是经营杂货、棉布与大豆贸易的上海人,以及新到大阪的直隶、山东、奉天、吉林人。大正十四年(1925),大阪华侨有1343人,在当地主要经营绸缎、饭店、理发、棉布贸易、杂货贸易、客栈、运输、保险代理业;对华贸易方面,则将中国的棉花、麻、药材、皮革、毛、叠表、造纸原料、刷子原料等进口到日本,并把日本的棉布、杂货、海产品、砂糖、药品、铜铁、机械等出口到中国。[14](P2-8)

大阪作为近代日本对华外贸的枢纽港之一,当地华侨进出口业务所对应的中国市场,“尤以输往上海以北长江一带、及北方诸省与满洲方面为最伙。间亦有经过日本商人之手而输入者,又有经过神户华侨之手,将大阪商品输往广东、福建、厦门、台湾、香港、安南、南洋等处者”[15](P27)。大阪对华贸易的商品运输方式,有海、陆两种,“或由海路运至上海、天津、青岛、大连、营口等处,或则由大阪铁路直接运至朝鲜满铁③,是完全由我侨商依货物之种类、运费之高低、税率之轻重而决定之也”[15](P50),不过整体而言,大多数货物的运输仍以海路为主。1925年前后大阪对华贸易的海运航线及航班信息大致如表4所示。[15](P50-53)[16](P43)

表4 1925年前后大阪对华贸易的海运航线

三、中日交通和贸易现代化与东北亚国际市场整合

包括中国、日本、韩国、朝鲜、俄罗斯等国部分地区在内的东北亚,陆上和海上的传统交通和贸易往来均源远流长。进入近代后,随着全球经济一体化进程加快,世界主要国家和东北亚地区的政治经济往来又有了新发展,致使中日外贸枢纽港和重心区产生了新变化,促进了东北亚国际市场的发育和整合。

就近代东北亚市场发育和整合的时空进程看,在其中占主导地位的国家一是中国,二是日本。而占主导地位的经济产业,一是中日之间的进出口贸易,二是日本主导下的产业投资,三是东北亚日趋现代化的海陆交通。因为中国自鸦片战争以后,受英、法、美、俄、德、日等殖民主义列强的政治欺压和经济盘剥,综合国力和国际地位每况愈下。而经历了明治维新的日本,却在1894年甲午战争中打败了中国,抢夺了赔款,割占了中国台湾岛,控制了朝鲜;又在1904—1905年日俄战争中打败了俄国,夺取了长春以南的南满铁路、以旅顺和大连为中心的“关东租借地”、库页岛南部的控制权;1910年吞并了朝鲜;第一次世界大战期间,侵占了山东,抢占了欧洲列强在中国的市场份额和势力范围,成了奴役东北亚,并主导该地区国际贸易和投资的新列强。而国际贸易和产业投资的发展,又离不开火车、轮船等海陆交通工具的现代化。正是由于这些新兴因素的不断变化,才使得近代东北亚国际市场日渐成熟起来。

(一)中日贸易发展与东北亚市场繁荣

近代东北亚市场不断发育的物质基础和核心内容,首先是中日两国主导下,以外贸枢纽港发展和位移为基础的进出口贸易。它在不同时期的曲折复杂过程,直接关系着东北亚国际市场的发育进度,可参见表5。

表5 1871—1931年的中日进出口贸易状况价值 单位:海关两

续表5

表5展示了近代中日进出口贸易进程,随着两国政治关系的变化而跌宕起伏。其整体上又可划分为1871—1894年、1895—1913年、1914—1931年三个前后相连的发展阶段。

第一个阶段,是近代中日通商关系正式确立标志——《中日通商章程》签署后,至两国第一次大战——中日甲午战争爆发前,基本上处于一种平等互利的状态,因而导致中日两国的进出口贸易获得了空前快速的发展。如果把1871年的两国贸易指数作为100,那么到1894年,中日两国之间的进出口贸易总值便增长了499.6%;其中,日本对中国出口(即中国从日本进口)的贸易值增长了382.8%,中国对日本出口的贸易值增长了687.5%。

第二个阶段,是甲午战争中失败的中国,被迫签订了两国间第一个不平等条约《中日马关条约》,重新订立了《中日通商行船条约》,使日本获得了开放更多中国通商口岸、沿海及内河航道,投资设厂,减轻关税和船钞等特权,成为继英、法、俄、美等国之后欺压中国的新列强,两国贸易的天平向日本急剧倾斜。到1913年,中国从日本进口和对日本出口的商品数值,分别在1895年的基础上净增了594.1%和342.2%,中国对日本的进出口总值增长了477.5%,两国贸易在对日逆差快速增长的情况下继续发展。结果是日本超过美国和其他西方列强,跃居为仅次于英国的、中国第二进口贸易国。[17](P13)

第三个阶段,是第一次世界大战期间以及战后,欧洲列强放松了对中国的经济压榨,客观上促进了中国对外贸易和进口替代工业的发展,也刺激了日本对华贸易和投资的强化。一方面,1931年和1914年相比,日本对中国的出口数值增长了132.6%,中国对日本的出口数值增长了310%,两国间的贸易总值增长了192.4%。另一方面,日本对中国的商品走私活动日益猖獗[18],利用中国廉价原料、劳动力和市场而进行直接生产的对华资本投资也增加了[19](P380)。

总之,1931年和1871年相比,中国对日本的出口数值增长了224倍,日本对中国的出口数值增长了155倍,60年间两国的进出口贸易总值增长了182倍,日本成为中国仅次于英国的第二进口贸易国,中国也成为日本仅次于美国的第二进口贸易国。尽管两国贸易的商品结构对中国不利,但毕竟在壮大近代日本经济实力的同时,也客观上促进了近代中国外向型经济的发展,强化了东北亚地区的经济交流内涵和市场依存程度。只是1931年的“九·一八事变”,从根本上打破了东北亚和平共处的政治基础,标志着该区域相对正常贸易关系的终结。此后,日本军国主义者对东北亚地区展开了野蛮的战争掠夺,中断了该区域长期延续的进出口贸易,并给各国人民带来深重的灾难。[20]

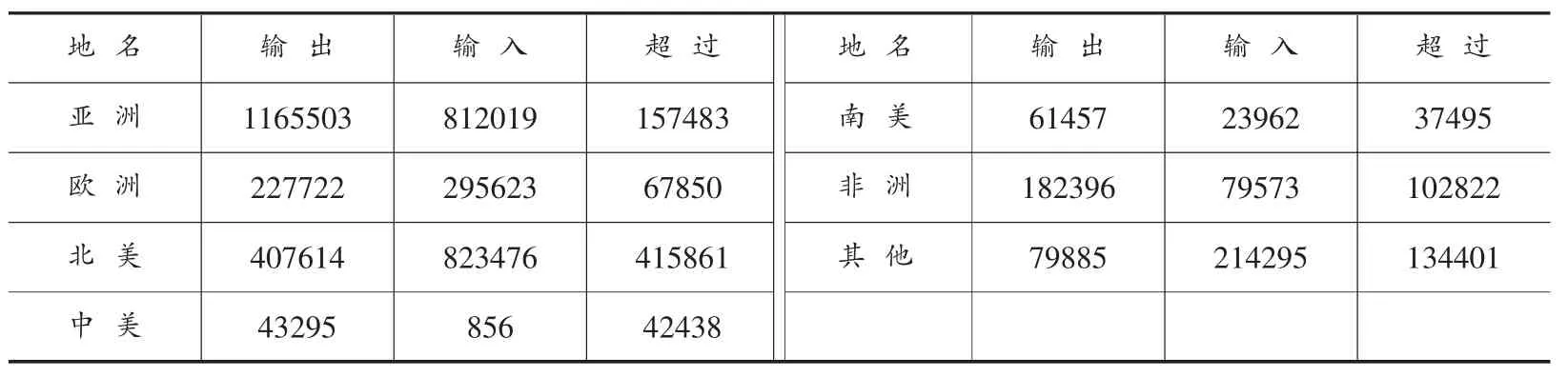

但是,20世纪30年代中期的日本工业制成品,依然主要输往以东北亚特别是中国为重心的亚洲市场,其次才是北美地区;同时,各类原料品向日本的输入,也是亚洲市场与北美大致相当。如表6所示。[21](P46)既反映了东北亚国际市场长期繁荣的历史后果,也突显了其在日本进出口贸易中的重要地位。[21](P47)

表6 1934年的日本对外贸易概况价值 单位:千日元

(二)日本对华投资与东北亚经济提升

《中日马关条约》第六款第四条规定:“日本臣民得在中国通商口岸、城邑任便从事各项工艺制造。”正式许可日本等外国资本,在中国通商口岸进行产业投资,客观上使近代中国115个口岸城市,特别是沿海沿江的主要港口城市,如大连、上海、青岛、天津、汉口等地的现代化产业,在资金、技术、产品、市场等层面都获得了很大提升,进而成为东北亚经济发展的重心所在。

近代日本对华投资,包括间接投资即政治贷款和直接投资即企业投资两类。直接投资按企业性质,又分为矿业、铁路、电气、纺织业、一般制造业、银行业、不动产业、其他几个门类。[22](P107)就空间分布看,日本对华直接投资在日俄战争后,“有两个主要的发展方向: 一是以大连为中心的满洲;一是以上海为中心的长江——华中地区。后来,在第一次世界大战中,当日本对华事业投资盛极一时的期间,又以青岛为中心开辟了向山东全省发展的方向。从此以后,发展方向就出现了三个地区”。伪满洲国成立后,日本对中国内地的投资,又“划分为下列五个地区:(一)上海;(二)以汉口为中心的长江流域,即所谓华中地区;(三)包括青岛在内的山东省;(四)以北京、天津为中心的河北、察哈尔、绥远,即所谓华北地区;(五)福建、广东沿海的华南(包括香港在内)”。[22](P197)

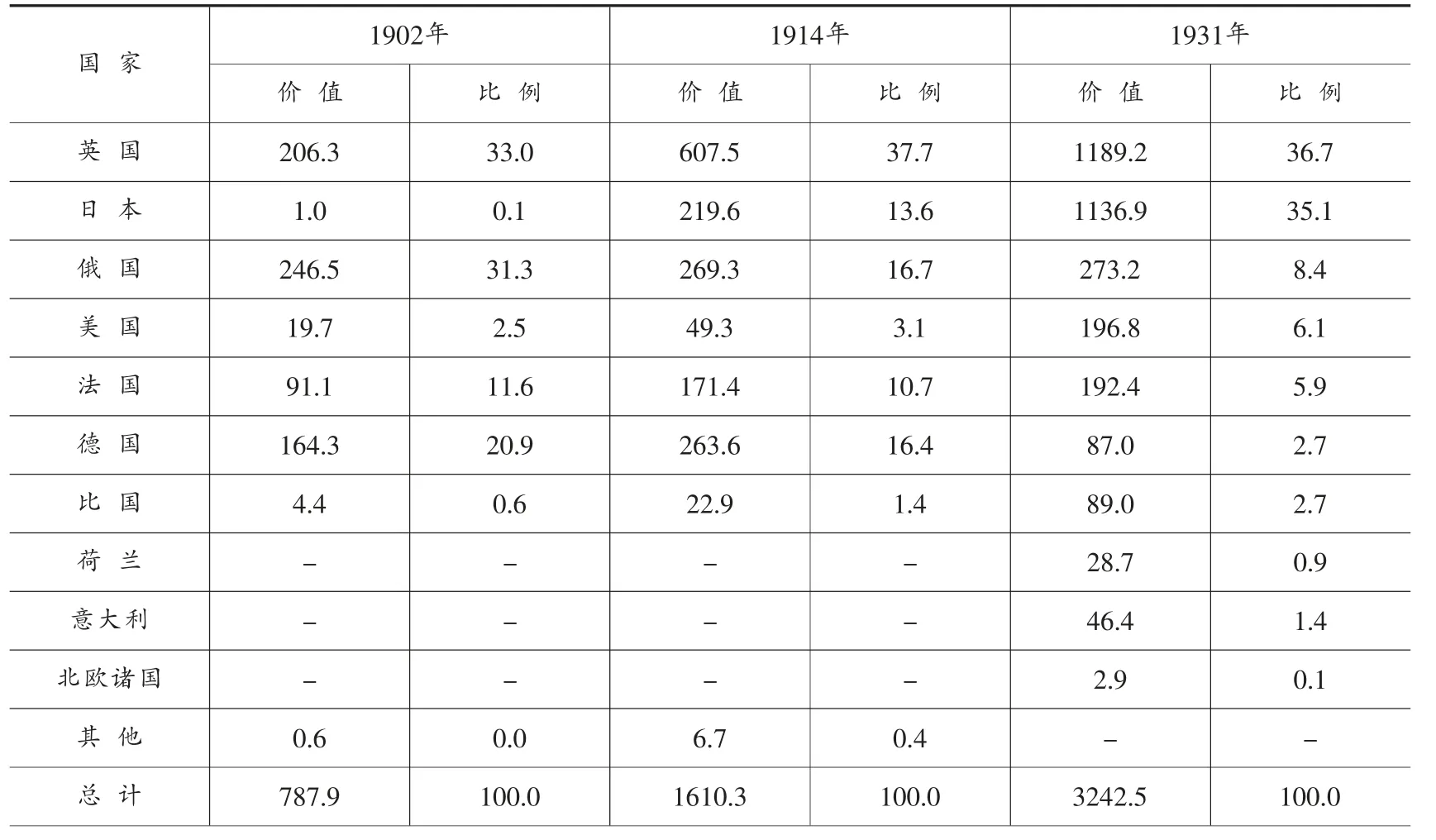

从外国对华投资的比重看,1902年,日本“可说一无所有,但到1914年,竟然增至占总额13.6%。1931年的数字,又有许多变动。日本现在(1931)占了俄国在1902年时的地位,仅次于仍为首要债权国的英国,而英日两国远超过其他各国的数额。俄、美、法三国现在大致相等,其余各国则都不很重要。日本和美国的投资增加极快,与1914年时比较,日本增加五倍以上,美国增加四倍”[19](P53),从而在很大程度上,充实和提升了中国等东北亚经济的现代化内涵。具体如表7所示。[19](P55)

表7 1902—1931年各国在华投资的额度与比例 单位:百万美元,%

(三)海陆交通现代化与东北亚市场整合

经过中日两国之间长期的海上交通与贸易交流,1937年日本全面侵华战争前的东北亚交通网络,已经高度现代化,从而成为该地区进出口贸易和国际市场整合的强大物质与技术支撑。

当时,涵盖中日等东北亚广大地区的海陆交通线路,主要有4条。第一条是由上海——长崎——神户——东京的海陆联运线,即先由中国上海乘轮船经日本长崎到神户,再换乘火车到达东京,这是当时中日之间最重要的交通路线。“现有联络快轮二艘,专门往来于上海与神户之间。上海于上午九时出发,次日上午十一时即达长崎。长崎午后三时出发,次日午后三时即达神户。而神户至东京,仅需十小时之火车即可。故上海至东京,仅需六十小时,约等于自上海至汉口之时日而已。若由长崎登陆,乘火车直往东京,尚可省略十二小时,为中日交通之最短路程。”[21](P21-22)第二条是由青岛——下关——神户——东京的海陆联运线,即先由中国青岛乘轮船经日本下关到神户,再换乘火车到达东京。“现时之船舶往来甚多,其所需时日,亦约与上海至东京相等。”[21](P22)第三条是由天津——大连——下关——神户——东京的海陆联运线,该路先由中国天津乘轮船经大连到达日本下关、神户,再换乘火车到达东京。“惟路途稍远,约需五日工夫,但为北五省与日本通商要道,故船舶之往来亦多。”[21](P22)第四条是由天津——山海关——沈阳——安东——京城——釜山——下关——神户——东京的海陆联运线,该路先由中国天津乘火车经山海关、沈阳、安东而达朝鲜半岛的京城(今韩国首尔)、釜山,再换轮船过海,到日本的下关,再换火车经神户而至东京,主要是铁路交通路线。“计自天津至釜山,约需二日半之时间;自釜山过海至下关,约需七小时;自下关至东京,约为一日,故自天津利用火车至东京,实不过四日而已。”[21](P22-23)涵盖东北亚广大地区的海陆交通网络的现代化,既铺平了日本军国主义对外侵略扩张的道路,也客观上增强了该区域国际市场的发育与整合力度。

综上所述,19世纪中期以后,中国和日本都在被迫向西方列强敞开国门的过程中,被动卷入欧美主导下的全球经济一体化浪潮之中,东北亚地区也因为中国和日本(1895年后含中国台湾、1910年后含朝鲜)外贸枢纽港的空间位移和贸易繁荣,而进入了区域性国际市场整合的快车道。时至今日,以中、日、韩为核心的东亚经济区,已发展成与EU为中心的欧洲经济区、以USA为中心的北美自由贸易区(NAFTA)并驾齐驱的世界经济三大引擎之一;其时空发展历程也正肇始于当时“还是殖民地、半殖民地或从属国”的“19世纪中期至20世纪中期东亚的大部分国家、地区”。[23](总论)可见,加强和深化对近代东北亚市场整合进程的时空考察和实证剖析,在学术研究和建设实践层面均大有裨益。

注释:

①中国学界有关中日经济关系史的研究成果,参见陈景彥著《建国前有关近代中日经济关系史研究述评》(《现代日本经济》1991年第2期)和《建国后有关近代中日经济关系史研究述评》(《现代日本经济》1991年第5期)2篇论文的学术史梳理。日本学界有关中日海上交通和东亚经济史的代表性成果,有滨下武志著《近代中国的国际契机——朝贡贸易体系与近代亚洲经济圈》(朱荫贵等译,中国社会科学出版社1999年版),《中国近代经济史研究——清末海关财政与通商口岸市场圈》(高淑娟等译,江苏人民出版社2006年版),以及《中国、东亚与全球经济——区域和历史的视角》(王玉茹等译,社会科学文献出版社2009年版)等;松浦章著《清代海外贸易史の研究》(朋友书店2002年,中文版李小林译,天津人民出版社2016年版),《明清以来东亚海域交流史》(博扬文化事业有限公司2010年版),《近代东亚海域文化交流史》(博扬文化事业有限公司2012年版) 等。韩国学界的相关研究状况,参见黄普基的《民族海洋与海洋民族:近代以来的韩国海洋史研究》(《全球史评论》2018年第2期)一文。

②中日两国学界有关双方贸易史的研究成果,主要有娄向哲著《论近代中日贸易对日本经济发展之影响》(《历史教学》1995年第12期);吉田建一郎著《佔領期前後における山東タマゴの對外輸出》(载本庄比佐子编《日本の青島佔領と山東の社會經濟1914—22年》,东洋文库2006年);樊如森、吴焕良著《近代中日贸易述评》(《史学月刊》2012年第6期);樊如森著、吉田建一郎译《1871~1931年の日中贸易》(《经济史研究》第21号,大阪经济大学日本经济史研究所2017年);等等。

③引文中的“大阪铁路”是指从日本东京经大阪到下关的铁路。货物到达下关后,改换轮船海运到朝鲜半岛釜山,再由“朝鲜满铁”从釜山经京城(今首尔)陆运到新义州,再连接“南满铁路”由中国安东(今丹东)运达奉天(今沈阳)等东北各地。由于当时该陆(海)路联运网络均为日本人所控制,所以,由大阪铁路主要经陆路运达沈阳的布匹、棉纱等货物,运费反倒比由大阪主要经海路运到大连、再转运沈阳的还要低廉一些。