小麦间作豌豆模式对土壤AMF 的侵染率和小麦生长的影响

2021-01-18王爱萍李雨萌

郭 奇,王爱萍,董 琦,牛 帅,李雨萌

(山西农业大学农学院,山西太谷030801)

小麦是我国的主要粮食作物之一,2017 年播种面积为2.45×107hm2,产量达到1.34 亿kg。在我国,由于长期的单一小麦种植,导致耕地土壤的N元素含量严重不足,影响小麦的正常生长发育,从而导致产量下降,而大量施用氮肥又会造成严重的环境污染。因此,如何在不施用或者少施用化肥的前提下保障土壤中的N 营养满足小麦的可持续生产,是现今面临的严峻问题。

丛枝菌根真菌(Arbuscular Mycorrhizal Fungi,AMF)是自然界中广泛分布的一种真菌,可以与自然界中80%的陆生植物共生,形成菌根。丛枝菌侵染植物根部并通过菌丝附着在根部皮层细胞当中,并内陷于细胞质中形成丛枝结构,丛枝菌通过丛枝结构从植物根系中获取自身所需要的碳源养分,植物根系也可通过丛枝结构将菌丝从土壤中吸收的养分运输至植物体内[1],以提高植物对土壤养分的吸收能力[2-6],促进植物的生长发育[7-8],同时还可增强植物的抗病虫害以及抗逆能力[9-12]。由于丛枝菌根真菌的根外菌丝可以从土壤中吸收NH4+[13-16]和NO3-[17-18],通过丛枝结构运输到植物体内,因此,有助于宿主植物对N 营养的吸收[19-21]。前人研究表明,丛枝菌根真菌与小麦根部形成共生关系后,可以提高小麦的株高以及生物量,改善小麦根部土壤养分,促进根部对氮、磷元素的吸收,从而提高小麦产量[22]。INGRAFFIA 等[23]研究了 AMF 在小麦间作豌豆模式中对二者竞争力的影响,结果表明,AMF 对小麦根系生物量以及根系密度都具有积极的影响,就生物量与养分吸收来看,AMF 会提高小麦的竞争力,而且不会对豌豆产生影响。

间作是指在同一地块分带或分行相间种植2 种或2 种以上作物的种植方式。姜圆圆等[24]对禾本科与豆科作物间作进行了研究,结果表明,禾本科与豆科作物间作具有互补效应,豆科作物通过固氮作用将所固定的N 元素通过各种渠道被禾本科作物利用。ELISE 等[25]对低投入条件下小麦间作豌豆进行了研究,结果表明,在低投入条件下小麦间作豌豆模式的生长状况要优于单作小麦或豌豆,同时经济效益也有一定提高。因此,在合理的间作模式中,农作物可以充分利用土壤养分、光、热、水分等资源使作物增产,同时还可以减少化肥的施用,保障粮食安全,这是一种良好的可循环农业模式。

山西省大部分地区位于黄土高原,土壤中可供植物利用的N 元素含量相对较少,选用合适的间作模式,是保证产量和经济收益、减少土壤污染的有效途径。目前,对于禾本科与豆科作物的间作模式中土壤有益微生物的研究,大都集中在根瘤菌在其中的作用,而对丛枝菌根真菌的研究相对较少。

本试验以小麦为研究对象,利用春、冬小麦分别进行单作及与豌豆间作试验,旨在探究在单作与间作2 种不同种植模式下,丛枝菌根真菌对小麦的侵染率与小麦农艺性状、干物质量、植株体内N 素含量以及产量之间的关系,为小麦高效持续生产、减少化学肥料的施用提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 试验材料

供试春小麦品种为宁麦5 号、冬小麦品种为中麦175;供试豌豆品种为中豌8 号。

1.2 试验设计

试验于2018—2019 年在山西农业大学农作站(37°25′19.72″N,112°34′34.56″E)进行。试验分为 4 个处理,分别为单作春麦(DC)、单作冬麦(DD)、春小麦间作豌豆(JC)、冬小麦间作豌豆(JD),采用完全随机区组设计,小区面积为2.3 m×2.0 m,重复3 次。播种时行距为15 cm,冬小麦于10 月初播种,春小麦与豌豆于第2 年3 月同时播种。

1.3 测定指标及方法

1.3.1 丛枝菌根真菌侵染率的测定 按KOH 透明-酸性品红乳酸甘油染色的方法[26-27]并进行改良,对小麦根部进行染色;脱色后,在蒸馏水中浸泡12 h,剪取100 条1 cm 左右的小段,观察根段中泡囊结构,用百分数来界定每小段的侵染率,并记录各分级标准下根段的条数。

侵染率=受侵染的根段数/观察的根段总数×100%(1)

1.3.2 小麦干物质量的测定 在小麦开花期,每个小区随机取3 株小麦,冲洗干净将其地下根系部分剪下,剩余地上植株部分放入烘箱中105 ℃杀青30 min 后在75 ℃烘干至恒质量。测定小麦地上植株部分的干物质量。

1.3.3 SPAD 值的测定 于小麦开花、灌浆、成熟3 个时期,每个小区随机选取3 株小麦,用手持SPAD 仪进行测量,每株小麦重复3 次。

1.3.4 N 元素含量的测定 于小麦开花期,每个小区随机选取3 株小麦,将植株部分放入烘箱75 ℃烘24 h;然后研磨成粉末状,取0.3 g 粉末用浓H2SO4和H2O2进行消煮,直至溶液变为无色透明;取4 mL溶液倒入离心管中,放入间断式化学分析仪(SMARTCHEN140)进行测定,取平均值。

1.3.5 小麦株高、分蘖数和产量的测定 在小麦开花、灌浆、成熟3 个时期测定株高;在每个小区随机选取1 行小麦,选取其中50 cm 的小麦,对出苗、分蘖、拔节、开花、成熟5 个时期进行分蘖数的测定;于成熟期在每个小区中圈出1 m2区域的小麦,进行穗数、穗粒数、千粒质量、经济产量的测定。

1.4 数据处理

数据采用SPSS 23.0 软件进行处理;图表绘制运用Micro-soft Excel 2010 进行。

2 结果与分析

2.1 不同种植模式对小麦株高以及分蘖数的影响

小麦的株高与分蘖数是衡量植株生长发育情况的重要指标,对比分析2 种种植模式对春、冬小麦株高与分蘖数的影响,结果显示(表1、图1),春小麦在开花期、灌浆期、成熟期3 个时期中,JC 处理的株高均显著高于DC 处理;冬小麦在开花期、灌浆期2 个时期中,DD 与JD 处理间的株高无显著差异,而成熟期JD 处理显著高于DD 处理。可见,间作模式对于小麦的株高具有明显的促进作用。结合种植方式分析,JC 处理小麦与豌豆同一时间种植,小麦与豌豆同时进行生长发育,互补效应在整个生育时期都对小麦的生长发育具有促进作用。JD 处理下,豌豆第2 年种植,对小麦的促进作用发生较慢,直至成熟期才变得明显。可见,在小麦与豌豆间作互补效应的利用方面,JC 处理要优于JD 处理。

表1 不同种植模式对小麦株高的影响 cm

由图1 可知,对春、冬小麦苗期、分蘖期、拔节期、开花期、成熟期5 个时期进行分析,分蘖数呈先升高后下降的单峰曲线变化,在拔节期达到峰值后开始下降;其中,在苗期JC 处理比DC 处理提高了10.34%,JD 处理比DD 处理提高了11.79%;在分蘖期JC 处理比 DC 处理提高了 11.43%,JD 处理比DD 处理提高了13.29%;在拔节期JC 处理比DC 处理提高了 8.26%,JD 处理比 DD 处理提高了11.08%;在开花期 JC 处理比 DC 处理提高了13.30%,JD 处理比DD 处理提高了12.15%;在成熟期 JC 处理比DC 处理提高了18.24%,JD 处理比DD 处理提高了11.28%。说明间作模式下,小麦的生长发育情况要优于同时期的单作。

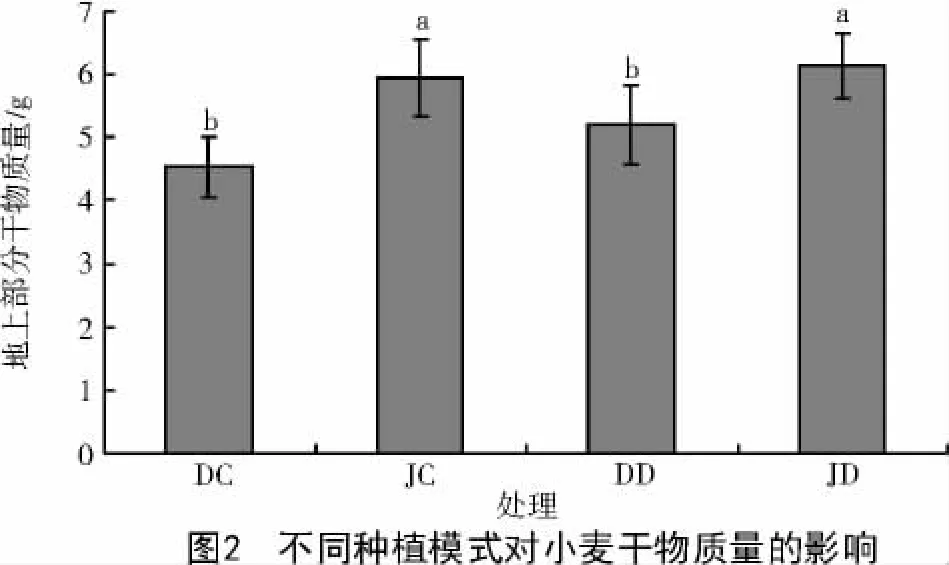

2.2 不同种植模式对小麦干物质量的影响

由图2 可知,JC 和JD 处理干物质量均对应显著高于DC 和DD 处理,其中,JC 处理干物质量比DC 处理提高31%,JD 处理比DD 处理提高18%。说明间作模式下小麦的干物质量要高于单作模式,在提高幅度方面,JC 处理要高于JD 处理。

2.3 不同种植模式对小麦叶绿素含量的影响

SPAD 值是衡量叶绿素含量的指标。对春、冬小麦在2 种不同的种植方式下在开花期、灌浆期、成熟期3 个时期的SPAD 值进行分析,结果表明(图3),JC 处理的 SPAD 值高于 DC 处理,JD 处理的SPAD 值高于DD 处理,同时春麦的上升幅度高于冬麦。说明间作模式下的叶片叶绿素含量比单作高,更有利于小麦进行光合作用。

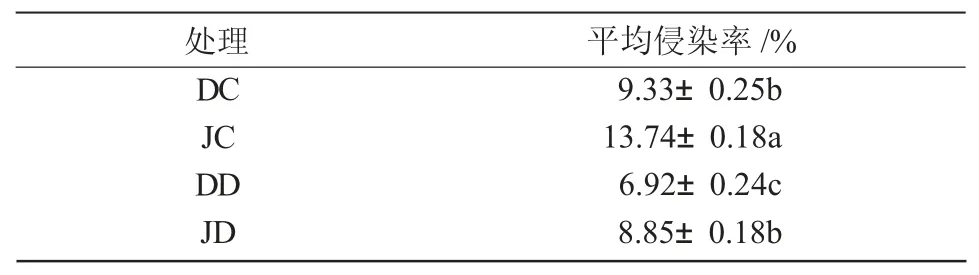

2.4 不同种植模式对AMF 侵染率的影响

表2 不同种植模式对AMF 侵染率的影响

由表2 可知,JC 处理的侵染率与DC 处理间存在显著差异,且间作模式JC 处理高于单作模式DC处理;JD 处理的侵染率与DD 处理间存在显著差异,且间作模式JD 处理要高于单作模式DD 处理。其中,JC 处理比 DC 处理的侵染率上升 47%,JD 处理比DD 处理的侵染率上升28%。JC 处理比DC 处理的侵染率提高幅度明显高于JD 处理比DD 处理,说明丛枝菌根真菌对春小麦的侵染能力高于冬小麦。

2.5 不同种植模式对小麦总氮量的影响

小麦植株体内总氮量可以体现出植株对养分的吸收情况。由表 3 可知,JC 处理与 DC 处理、JD 处理与DD 处理间均存在显著差异,间作模式下植株体内总氮量明显高于单作。其中,JC 处理比DC 处理总氮量的提升幅度为26%,高于JD 处理比DD 处理的提升幅度(24%)。说明间作模式更有利于小麦对N元素的吸收,而且春小麦的这种促进效应更为明显。

表3 不同种植模式对小麦总氮量的影响

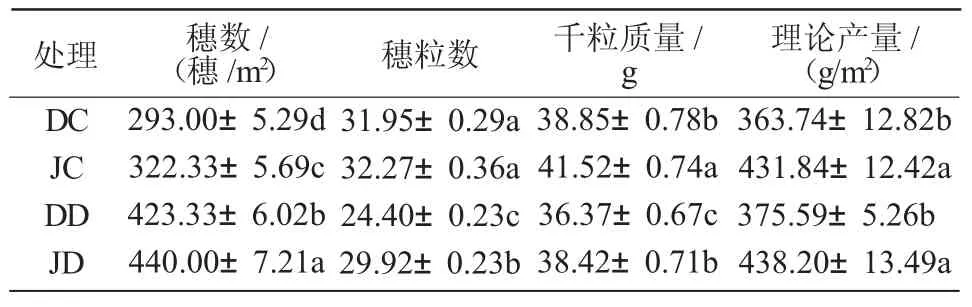

2.6 不同种植模式对小麦产量的影响

由表4 可知,JC 处理和JD 处理的小麦穗数、穗粒数、千粒质量、产量都分别对应高于DC 处理和DD 处理。说明间作模式下小麦的产量高于单作模式。其中,JC 处理产量比DC 处理提高了18.72%,JD 处理产量比DD 处理提高了16.67%,间作模式对春小麦的增产效应大于冬小麦。

表4 不同种植模式对小麦产量的影响

2.7 AMF 对小麦根部侵染率与小麦干物质量、SPAD 值、养分吸收、产量的相关性分析

表5 小麦侵染率与干物质量、SPAD、养分吸收、产量的相关性分析

从表5 可以看出,AMF 侵染率与总氮量、SPAD值、产量均呈正相关,与小麦干物质量呈负相关;小麦干物质量与总氮量、SPAD 值、产量均呈负相关;总氮量与SPAD 值、产量均呈正相关;SPAD 值与产量呈正相关。其中,在DC 处理下,侵染率与总氮量间呈极显著正相关,与产量间呈显著正相关,干物质量与SPAD 间呈极显著负相关;在JC 处理下,总氮量与SPAD、产量间呈极显著正相关,SPAD 与产量间呈显著正相关;在DD 处理下,侵染率与总氮量、SPAD、产量间呈极显著正相关,总氮量与SPAD间呈极显著正相关;在JD 处理下,侵染率与SPAD间呈极显著正相关,与总氮量、产量间呈显著正相关,干物质量与总氮量、产量间呈显著负相关,总氮量与产量间呈极显著正相关,与SPAD 间呈显著正相关,SPAD 与产量间呈显著正相关。

3 讨论

3.1 间作对小麦AMF 侵染率的影响

本研究发现,春、冬2 种小麦在间作模式下的AMF 侵染率都要高于单作,其中,JC 处理模式下的侵染率高于JD。可能是由于在小麦间作豌豆条件下,禾本科作物与豆科作物之间会发生物种间互补,从而导致间作模式下的侵染率高于单作;同时,豌豆根部会产生根瘤菌,根瘤菌对丛枝菌根真菌的侵染可能也存在促进作用。XIE 等[28]研究表明,根瘤菌信号可以刺激丛枝菌根真菌对寄主的侵染;STAEHELIN 等[29]研究表明,根瘤菌也可以促进丛枝菌根真菌的侵染,促进丛枝形成。这与本研究的试验结果一致。因此,小麦与豌豆间作模式下侵染率的提高可能是受小麦与豌豆之间的种间互补效应和根瘤菌的影响。马放等[22]研究表明,在小麦的生长发育过程中,AMF 侵染强势时期是小麦花期。由于春小麦生长至花期的时间较短,根部还未完全木质化,生命活力较高,因此可能导致春小麦的侵染率较高。冬小麦由于经过越冬期生长,至开花期的时间较长,根系完全木质化,根系面积增大,可能影响冬小麦的侵染率。由于冬小麦间作豌豆是第2 年春天种植豌豆,冬小麦已经生长了一段时间,豌豆种植后与冬小麦相比竞争能力较弱,豌豆生长会受到一定影响,给冬小麦提供的互补效应较低,也可能是导致冬小麦侵染率较低的原因之一。

3.2 AMF 对小麦分蘖数、株高、产量的影响

本研究表明,AMF 对小麦的侵染不改变分蘖数、株高、产量之间的关系,但是间作条件下的分蘖数、株高、产量与单作相比都有一定的提升,同时间作模式下的侵染率高于单作。因此,AMF 侵染小麦可能会促进小麦的生长发育,提高小麦的产量。徐敏等[30]研究发现,AMF 侵染小麦会提升小麦叶片的叶绿素含量,从而提高小麦光合作用速率,加快营养物质的积累速度,提高产量。本试验发现,JC 和JD 处理模式下的SPAD 值分别对应高于DC 和DD处理模式,而且JC 和JD 处理模式下的产量均分别对应高于DC 和DD 处理模式,这与郑红丽等[31]的研究结果一致。

3.3 AMF 与小麦植株内总氮量、 小麦干物质量的相关性分析

植株体内总氮量可以用来衡量小麦对氮元素的吸收。吉春龙等[32]研究发现,AMF 通过3 个方面促进小麦对氮元素的吸收,即通过菌丝扩大小麦根系的面积来促进对氮元素的吸收;在间作豌豆模式下通过促进根瘤形成增加固氮量,从而促进小麦对氮元素的吸收;通过AMF 具有不同形态的氮元素运输途径,从而促进小麦对氮元素的吸收。本试验中,JC 和JD 处理模式下AMF 的侵染率和植株体内的总氮量都分别对应高于DC 和DD 处理模式,同时AMF 侵染率与总氮量显著正相关,说明AMF对小麦进行侵染可以提高小麦对氮元素的吸收,与李侠等[33]的研究结果一致。SHI 等[34]研究发现,植物体内含氮量的提高有利于植物根系的生长,根系的生长更有利于AMF 的侵染。小麦干物质量与小麦总氮量呈正相关,说明氮素有利于植物的生长,AMF 可以通过提高小麦对氮素的利用率进而提高小麦的干物质量。

4 结论

本研究结果表明,小麦间作豌豆模式下丛枝菌根真菌对小麦的侵染率、干物质量、SPAD 值、产量、总氮量均高于单作模式。春小麦间作豌豆模式丛枝菌根真菌对小麦的侵染率高于冬小麦间作豌豆模式。丛枝菌根真菌侵染率与总氮量、SPAD 值、产量均呈正相关,与小麦干物质量呈负相关。