近视眼与正负相对调节的相关性研究

2021-01-16王景辉

文 王景辉

近视,即由于眼球的屈光力过强或眼轴过长,远处平行光线通过调节静止的眼屈光系统后在视网膜前形成焦点,而在视网膜上所成像模糊不清,因而远视力降低、近视力尚正常[1]。当近视屈光度>-6.00DS时,即为高度近视[2]。高度近视容易引发的相关性并发症包括:并发性白内障,脉络膜萎缩及新生血管,伴有或不伴有视网膜脱离的黄斑裂孔,近视相关性黄斑出血及视乳头的改变等,这些并发症常会导致视网膜感光细胞出现不可逆性损伤,从而引起中心视力的下降,严重影响人们的生活质量[3]。

近视眼已经成为全球性的公共卫生问题。目前,全球范围内近视眼的发生率已经超过25%,并且仍在逐年攀升,有学者预测直至2050年近视眼的发生率将高达50%[4~5],全球将会有47.58亿人近视(约占全球人口的49.8%),其中高度近视达9.38亿人(约占全球人口的9.8%)[6]。因此,近视防控已成为目前我国一项刻不容缓的工程。

近年来的研究发现,视网膜周边远视性离焦会促进近视的发生与发展,而视网膜周边近视性离焦则可延缓近视的进展。此外,调节学说也重新引起不少学者的关注,先前的一些研究表明,近视患者的调节力下降,易形成调节滞后。由于调节能力的不足,光线通过人眼光学系统后,将聚焦于视网膜之后,形成远视性离焦,长期远视性离焦会导致眼轴增长,进而造成近视的进展[7]。

本文所开展研究的目的是通过相对调节的测量分析,探讨调节因素和近视之间的相互关系,以及寻找利用调节训练来防止和延缓近视眼的发生发展的理论依据。

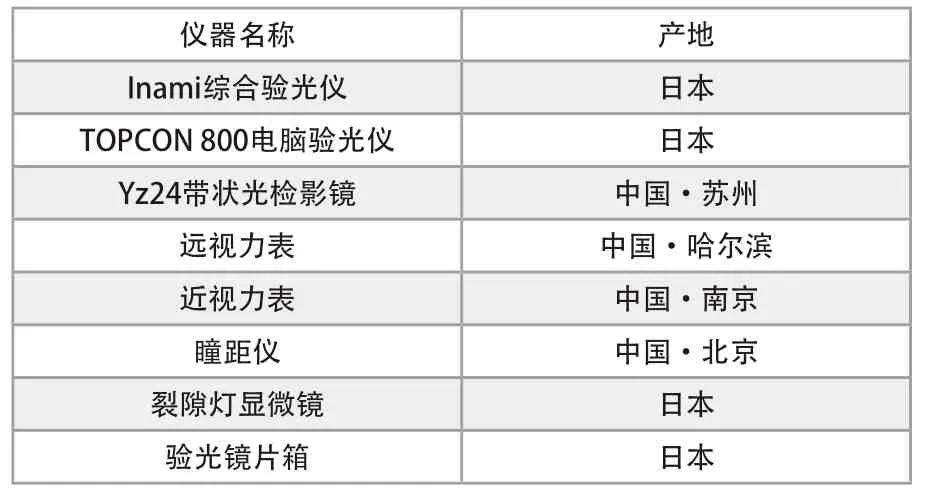

1 实验材料

2 实验方法

2.1 研究对象的选择和分组

2.1.1 研究对象的选择

研究对象为大学生,共120人,其中男59人(49.17%),女61人(50.83%),年龄在19岁~22岁之间。

符合下列条件者选为实验对象:a.学龄之前无屈光不正;b.眼前后节无异常;c.排除显斜;d.反应敏捷,能配合检查;e.既往无头部外伤史;f.无家族性遗传性疾病史;g.近期没用过影响眼调节的药物;h.平均每天近距离工作6小时左右;i.均没有影响眼屈光状态的全身性疾病;j.父母双方均无先天性近视眼;k.左、右眼矫正视力均能达到1.0;l.双眼散光均≦0.50D;m.所有受试者的屈光度稳定在2年以上。

2.1.2 研究对象的分组

根据屈光状态将研究对方分为4 组,正视组(-0.25D~+0.50D)30人(男/女=16/14),轻度近视组(-3.00D~-0.50D)30人(男/女=15/15),中度近视组(-6.00D~-3.25D)30人(男/女=14/16),高度近视组(>-6.00D)30人(男/女=14/16)。

2.2 统计分析

应用SPSS12.0统计分析软件进行数据处理。实验结果以均数±标准差表示。对正视组和近视组之间的PRA、NRA比较采取T检验,对正视组、轻度近视、中度近视和高度近视之间的PRA、NRA采用单因素方差分析F检验及两两比较q检验,p<0.05为有统计学意义,p<0.01为有显著统计学意义。对屈光度和被测指标的关系采用Pearson相关分析。

3 实验结果

3.1 近视组与正视组中PRA、NRA差异性的研究

近视组与正视组的PRA有差异性(p<0.05),近视组与正视组的NRA差异无显著性(p>0.05)。(如表1)

表1 近视组与正视组青少年眼的PRA、NRA的比较(测定值±s)

表1 近视组与正视组青少年眼的PRA、NRA的比较(测定值±s)

3.2 各近视组与正视组PRA、NRA差异性的研究

高度近视组的PRA最低,中度近视组的PRA显著低于正视组(p<0.05),低度数近视组与正视组比较,无统计学意义(p>0.05)。各组的NRA比较无统计学意义(p>0.05)如表2。

表2 各组屈光度组间PRA、NRA的比较,用均数±标准差(±s)

表2 各组屈光度组间PRA、NRA的比较,用均数±标准差(±s)

3.3 PRA、NRA与近视程度的相关性分析

PRA与近视的程度呈负相关(r=-0.359,p<0.05),随近视的加深而减小。NRA与近视度数无显著相关性(r=0.082,p>0.05")如表3。

表3 PRA、NRA与近视程度的相关性分析

4 讨论

在近视眼的病因学中,调节学说是主流研究方向,但也极具争议。调节是指人眼在看近距离物体时晶状体的屈光力增强,使近处的发散光线能聚焦在视网膜上,从而看清近处物体。近视眼发生机制中的一种理论认为,近距离工作时,调节和集合使眼内肌和眼外肌作用于巩膜,并使眼内压升高,持续的眼高压造成眼轴增长,导致近视[8]。另一种研究认为,调节功能不良引发近视,可能存在一种眼的正视化机制,控制眼在视近时使用调节,导致近视眼普遍存在调节滞后现象,而调节滞后又产生相当于负离焦的效果,眼轴为抵消视网膜的离焦而变长,则可导致近视程度加重[9~10]。

在近距离工作时,近视眼比非近视眼存在更多的调节滞后[11~13]。调节滞后会使物象在视网膜后聚焦,从而影响近视的发生发展。调节的其他功能也被认为可导致近视的发生发展[14]。研究表明近视眼的调节灵敏度有减弱的趋势,眼调节系统对正负离焦的反应也偏慢[14~16]。同时,也有学者发现二者的差异并不具有统计学意义。

本研究收集了双眼视功能状态的部分数据,经统计分析发现:近视进展与正相对调节、负相对调节具有相关性,提示调节的正确使用以及调节功能的异常对近视加深有显著影响,日常门诊中应留意学龄儿童的调节状态。

目前的观点认为,双眼在视物过程中,调节不能脱离集合而单独存在,而是与集合协调共存。调节能引起眼屈光状态的改变,同时,屈光状态的改变也可能引起眼睛各调节因素作出相应的改变。在本研究中,通过测定调节幅度,正、负相对调节等调节参数,探讨了它们在近视发生、发展中的变化及意义。

5 正、负相对调节力(PRA、NRA)与近视发展的关系

正相对调节(PRA)是指在集合保持固定的情况下,能做出的最大调节量。负相对调节(NRA)是指在几个保持固定的情况下,能放松的调节量。对于非老视患者来说,PRA的正常值为>-2.50D,NRA的正常值范围为+2.00D~+2.50D。在测量的过程中需先测负相对调节,再测正相对调节。国内外对于“相对调节与屈光状态的关系”方面研究报道较少。但对于不同近视组正相对调节如何变化,目前的报道还有很大争议性。

瞿佳等[10]研究发现,近视组的正相对调节力低于正视组。相对于正视组,近视组有较低的正相对调节力,即运用正相对调节的能力较弱。近视组较低的正相对调节力,是由于近视眼为了降低调节性辐辏而获得双眼单视,必须相对放松调节。调节的相对降低导致近距离工作中物像落在视网膜之后,发生负离焦,视网膜产生模糊像,因而促进了近视的发生或已存在的近视继续发展。

本研究结果与瞿佳等的研究结果一致。本研究中正视组的PRA比正常值偏高,可能是因为采纳的都是相对较年轻的受试者,其能被引起的PRA相对比较大。本研究发现相对于正视组,近视组的PRA较低,显示了近视者在近距离工作中PRA不足,即运用正相对调节的能力较弱,这也支持先前的论断,即近视组的正相对调节反应低于正视组,尤其是在高调节需求或主动视近状态下有明显差异,调节和集合的眼动参数发生了改变,近视者的PRA低于正视者,低调节反应可能来源于较高的AC/A,而高AC/A又是近视眼平常低调节需求长期适应的表现,进一步证实了低调节、视网膜离焦和高AC/A比值三者之间的联动关系。而正视组与近视组的NRA无显著差异,说明正视组与近视组放松调节和运用正融像性集合的能力相似。综上所述,我们认为调节因素在近视的发生和发展中起着重要作用。❏