在牛车上

2021-01-11邹定

邹定

已经进入雨季了。

在缅甸,雨季是漫长的,约半年之久。雨季一来,土路变得泥泞不堪,积水成洼,泥污不浅,汽车根本去不了山村,进不了山,连专跑烂路的皮卡车都吃不消了,把油一样润滑的土路让给了牛车,牛车成了雨季不可或缺的交通工具。

我搞完采买,租赁牛车。由于语言不通,我听人家讲才知去的地方叫奔气,就重复着这个词。车夫明白了,便伸出几个指头要价,表示钱的数字。我不跟他支吾,只要将这些东西运送到山上就好了。如果还不进山,山上的民工们就恼火了,要知道,那是一个西北风也没得喝的地方。

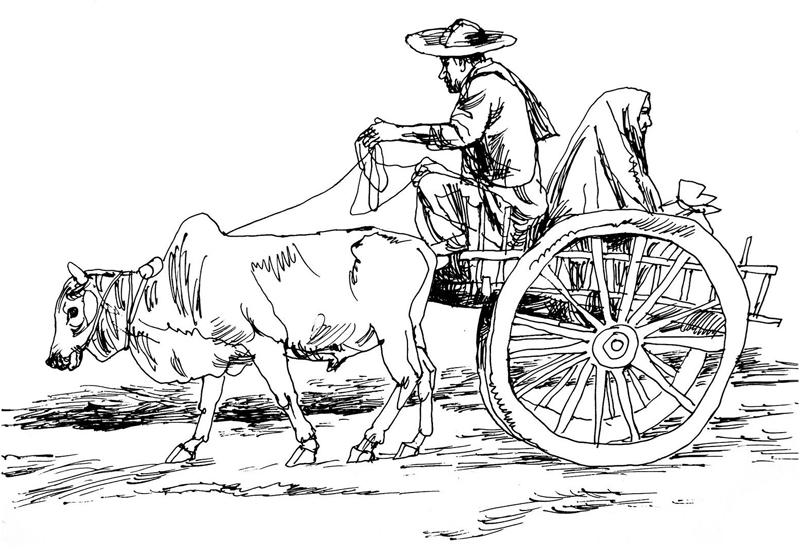

车夫将袋子搬上牛车,一袋袋拴稳,然后戴着大草帽,盘腿坐定,左手握着两根牛绳,右手放在腿中间,神情自若,晃晃牛绳,就启程了。天公不作美,刚刚上路,大雨来临,我坐在菜袋子上,用薄膜罩住脑壳,任雨水稀里哗啦地敲打,闭上眼睛,缩着脖子,依偎在车夫的背后。虽然蒙在雨水里,但我感觉出车夫挺着身板,牛车冒雨前行。

雨下一阵停了。我睁开眼睛,牛车走出省城,路旁一棵高大的古树倾斜着,只剩下对称的枝干了,绿叶婆娑,像雄鹰展开的翅膀,滴着水滴。稍一望远,是山地土丘种着一片玉米,玉米正茁壮生长,泛着青绿。有几个薅草的妇女,头戴大草帽,扭身朝我们这边望。附近没有茅棚,可见她们淋着雨水,泡在地里。地是山脚的坡地,此一个彼一个烧得焦黑的大树蔸,坐露于玉米地里,十分醒目,像守护玉米的神塑。再往前一些,出现两个屋子,前所未见的简单、矮小。甲盖着茅草,竹篾织成,古朴、原始;乙盖着洋铁皮子做成的瓦片,木板子横竖钉就,古今元素,土洋结合。但这一层楼一间房的模式却都吊着脚,以防潮湿或蚁虫侵入。

对于缅甸的农村来说,就像一本打开封面的书,这仅仅是一个小小的引序。

道路平缓,牛车显得从容,显得离疲惫很远。我很想拉呱,可是车夫不懂中文,我不懂缅语,蹦到唇边的话又咽了下去,就像一对哑巴坐在牛车上。我不安分了,从侧翼伸着脖颈,头尽量往前探,悄悄地把车夫往右边挤,望着前方。他扭头看了我一眼,什么也没说。

雨后的空气,清新、暖润。面对牛车驶去的工地,我充满了喜悦,期待热带雨林气候里的诱人风光。此时,公路拐着弯儿,几乎没有行人,也没有汽车来往,似乎是供我们这辆牛车专用。两边的山不是很高,但坡地荒丘交杂,有蹙眉一般的感觉。由于山势狭隘不平,前方望不了多远,我就抬头望天。呵,雨层云像旧报纸糊墙,一张一张糊在天空上。看来下雨是再容易不过了,早就准备着,好像只要将旧报纸戳几个眼儿就下了。

牛车走过山坳坳,视野倏地大开,平阔的原野上,一大片一大片的玉米,泛着青绿,仿佛一片海洋。临近这片“海域”,方知玉米像做体操一样排着整齐的队列,做着上肢运动,舒展着叶儿,于微风中有些许的摇曳摆动。这些玉米当中也间有像木炭一样黑而没有烧化的,仍然保留下来的大树蔸,很是捉眼。原来这些玉米地大都是靠近山野的坡地,盡管也有隆起的土丘,这些都是农民在旱季把大树砍倒,把柴草砍翻,晒干后一顿火烧,把地烧泡。这样的地里,只怕不下种,否则,不施肥也会长出喜人的庄稼,会有丰稔的收成。谁知这片土地如此沃厚,如此养人。我真想变成一株吐芳示艳的植物,灼灼芳华,每一花瓣都含有对这片土地的深情。日光扫视过一望无垠的玉米,远处隐隐约约的稻田栽下了秧苗,也跟其他作物一样,有雨水的滋润便不顾一切地疯长。在广袤的田园中间,有几个村落,相距甚远。本来就矮小的农居群落,在远视里就更加小了,那洋铁皮子做成的瓦片盖成的屋顶,便如同几副反夹,也叫活页,摔在那里呢,有着金属的光面。

牛车在不停地前行,我把目光收了回来,瞧向两头灰白健壮的牝牛,犄角尖粗,脊背高耸,腰腹有些下塌,但不像骆驼一样长出一个驼峰来,实笃笃地拉着车子,蹄子叩在水泥路面上。这水泥路面呀,一路走来都是如此,在比较宽松的公路中间画着一条线,仅摆得下汽车四个轮子,再没有多余的宽度,显得多么细瘦、苗条。两边剩下供牛车来往的土路,泥泥浆浆,凹进辙迹。没有汽车行驶的时候,牛车便大摇大摆地上了公路中间,自我提升了档次。

忽然,我似乎发现了什么,一边盯向前面,一边将头往前伸,屁股挪了挪,又不由自主地将车夫往右边挤了挤。车夫见我出奇地望着,随我的目光也望向一处,但他不明白我要欣赏和感受的是什么。路旁一户人家的篱笆上,挂着的是什么东西呢?等牛车慢慢走近,才知是一串从未见过的长长的白色的花朵,应该是藤蔓植物,爬在篱笆上疏密有致地挂着,一个一个尺把长的喇叭,使我想起西藏寺庙里吹奏佛乐的长号,但这喇叭吹出的不是音乐,而是扑鼻而来芬芳馥郁的幽香。

我要情不自禁了,很想让牛车停下来,但要赶路,不能像童年一样拈花惹草,玩出一个玩味来。于是,我渐渐扭着脖子四望,直至扭到180°。牛车渐渐行远,我的目光还是有限,不能像春蚕吐丝一样拉长拉长。

雨季的雨水是丰沛的,天空早就在酝酿着雨如何下了。放目远山,山色青黛,雨意迷蒙。雨马上要下过来了,山岭连搭天空,灰色的雨雾里产生云片,去增补似乎下雨下掉了的几片儿。车夫怕下雨淋湿了我,加快了速度,赶得牛车直摇颤,还一簸一簸地簸起来。两头牝牛被牛绳晃得再没有信步姗姗的样子了,蹄子踏在路面上有了响声。牛车跑了一阵,我摸出薄膜罩着,因为雨已经落在身上了。车夫下没下雨一个样儿,依然戴着大草帽,神情一贯松弛,成熟老练的样子。他皮肤黝黑,眼睛发亮,身着短衣长裙,趿板挂在牛车上。

在缅甸,可以说没有春夏秋冬,只有旱季和雨季。在雨季里,几乎天天下雨,但很少有过刮风、闪电、打雷。即使偶尔一次打雷,也是低分贝,很温柔的半响。

这雨也挺怪的,一般是一批一批地下,从这边到那边,或从那边到这边,大的像过兵马,小的像扬沙。当然,有时也不是下过路雨,一下就是一天一夜的。一般下过路雨都下不了许久,很快接近尾声。此次,我没有将脑壳全部包裹,躲到车夫背后去,才真真切切感受到雨水的浸润和沐浴,像玉米一样旺盛、拔节,发出长着骨骼的声音。疏朗的雨线像一根根粉丝从天上挂下来,没有一根打结的,也没有一根不匀称的。

雨水落在牛背上,好像是无所谓的,湿了又干,干了又湿,这在雨季是常有的事。因此,牛车不曾有过停留,无论行程几许,无论是健硕还是瘦削的牡牝,都一个样儿使劲前行。牛车缓缓,雨声荡荡。此时正遇上公路扩宽,一群妇女用盆装着石头,顶在头上,往坑沟里填充。她们无非为了让水泥路面扩宽到增加一个车轮的宽度而冒雨劳动。我突然想起,假如世界上有淋雨比赛,冠军肯定来自缅甸,来自正宗的缅甸人。雨渐渐停了,天空忽又像撕掉几张旧报纸,露出了天窗,阳光漏下来,很辣很毒,能晒爆脑壳。过了一会儿,天窗又被几张旧报纸糊墙似的雨层云贴上了,天空便阴沉着脸,显得有几分忧郁。

牛车行至桥头放慢了脚步,原因是车夫左手牵着的牛绳紧了一下。这座桥属木质结构,用的都是杂木,锯成方形木条,在河流上搭建而成,不用任何辅助材料,更谈不上沙石水泥了。

牛车开始过桥,我不担心桥梁会塌下去,因为它能承载汽车的行驶,何况就这么一个牛车呢?牛车碾过,我望向桥下,河流里的水总是瘦兮兮地流淌。如果碰上别处,天天下雨,茅山水不断聚拢,这样的河流早就肥胖起来,养着一河咆哮。而在缅甸,这里据说是沙地,落下的雨水及时消化了,因为很少发过大水,很少有洪涝灾害。

此去目的地还有几十里山村乡路,水泥路面到此打住,再没有延续下去。牛车稍停,车夫在路边小店买了一罐红牛一饮而尽,将罐一丢,晃晃牛绳又前进了。山,一座座亲密起来,层层叠叠,相拥着这条泥泞坑洼的土路。

牛车碾着泥巴,步步沉重,辙印深深。忽然,一只轮子陷进泥洼里,牛车倾斜,只见两头牛一边打滑,一边使劲。使劲的样子是牛头往下一沉又抬起,尾巴欲翘没翘,腿一落蹄就绷得很紧了。由于受力不均衡,这车还是没有背出来,只是摇了几下,甚或越陷越深。我生怕米、菜,连人带车翻在泥洼里,赶忙向车夫示意下车。他把牛绳勒紧绕在牛车中央的木桩上,与我一齐跳下来。重量轻了,帮着推几把,应该很快走出这个坑洼。坐了这么远的牛车,我才知伤脑筋的是这个路段,我仔细地将牛车看了一遍。两个一米多高的车轮是牛车的主体,站着对比,恰恰比我矮一个脑壳。车轮是用杂木做成的,外圈只有一寸多宽,包着磨得光溜溜、亮闪闪的铁皮;一个大轱辘外加金属环寸,上闩,向四周辐射的轩辕寸着外圈。轴上架两条长梁,前端搭在一起,捆上一根横担,套在牛脖子上,再在梁上钉几块板子,或木条,再在中央车轴上闩上几个木桩,就这么简单、粗陋。这牛车好在还结实,跑了这么远还不至于散架,就是咯吱咯吱响。

牛车走出这个坑洼,我们上车,继续赶路。我们身上沾满了污泥浊水,都有一只手攀着中间的木桩,准备经受前所未有的摇颤和颠簸,任凭牛车爬坡过凼,走完这条令人提心吊胆的土路。路从山脚走过,柴草相继蓬过来,偶尔抽打在肘巴子和脸孔上。车夫间或把头偏来偏去,难免也会挂落他的大草帽,我在他身后躲闪。一进入这段泥路,他眉头就不舒展了,但仍然硬挺着身板危坐在牛车上,神色淡定,抿着嘴角,目视前面。

这时,前面出现了村子。几十户人家集合在大山脚下的坡地上,山边一片果树,成了蓊郁葱茏的背景。屋子很小,竹木结构,都吊着脚。有的盖着茅草、树叶,门前披一个小小的亭台,放鞋子,或乘凉。据说缅甸人虽然栖居简陋、土俗,但很讲究的,进屋都要脱鞋子。有的盖着洋铁皮子压有凹槽的灰白瓦片,抓眼得很。这些极具袖珍感的房屋建筑,远看以为是什么利用太阳能的装置,或像刚刚落在那里翅膀还未收拢的蝴蝶,这显然是一些好一点的家庭。据说,也就是去年改观的,换上去的。家家户户有干柴,来自劈开的古树。该村附近一大塊一大块的玉米地,长得青青的玉米,其中夹杂而生的向日葵,像一个个金色的小太阳探出头来张望。虽然偏僻、贫穷、落后,但他们的生活显得温馨、和谐,与世无争。我知道,这个死角就是我们工棚底下的村子,只要几个“Z”字拐,上几道坡即回到工棚。

牛车愈行愈艰难,我摸摸菜袋子,没有松动,便伸手指着山上,告诉车夫快到了。车夫明白,见越来越陡,把大草帽拧了拧戴牢,把裙子撩在怀中,露出短裤,着神望着牝牛使劲。

这是最后一道“Z”字拐了,前些时被皮卡车犁出无数深深的辙印,扎成尺把厚的泥巴。皮卡车必须多打几把才能拐过又急又陡的弯子。牛车行至此处,毫不犹豫地上坡。牛车陡地翘起,重心往后,差点把我摔下来。牛车在坡上僵持停滞,很危险了。因为牛车没刹,只要牛滑倒了,牛车就会翻,就会滚到山下去的。两头牛中间的距离受到横挡的限制,是固定的,所以同行时相互牵制,不能各自择道而行。此刻,我有说不出的恐惧,不敢眨眼睛,蹲在菜袋子上,左手寸着菜袋子,右手攀紧中间的木桩,随时准备跳车。谁知车夫逐步紧紧牛绳,牛车缓缓地退了回来。我欲下车,他一把扯住我的衣袖示意坐下。只见他左手掸起牛绳,右手也同时挥起,往下用力一晃,两头牛像接到命令,齐心协力向前冲。上了半坡,我担心地望着牛,只见蹄尖一边滑下痕迹,一边放陡,像刀子一样刻进路面,留下极有力度的脚印。同时腿绷得很紧,步步为营。一会儿,牛车终于上得坡来,我才如释重负,将吓跑的胆子找了回来,我才知退而又进是车夫赶车的技巧和本领。

我长长地嘘了一口气,这汽车都得跑一个半小时的路,被牛车走完了,对面就是工棚。

牛车在工棚前停下来,车夫卸完货,出神地望着我。我久久不肯下来,脑海里思绪翻腾。

牛车在中国曾有过,曾运载粮草上战场,长途跋涉,载着孔夫子周游列国,讲学、传播思想,而今在缅甸赶上了这牛车,坐上了这牛车,我恍如走进中国的历史,走进中国的文化。