论《刺杀小说家》中的后人类叙事

2021-01-10韩金桥

韩金桥

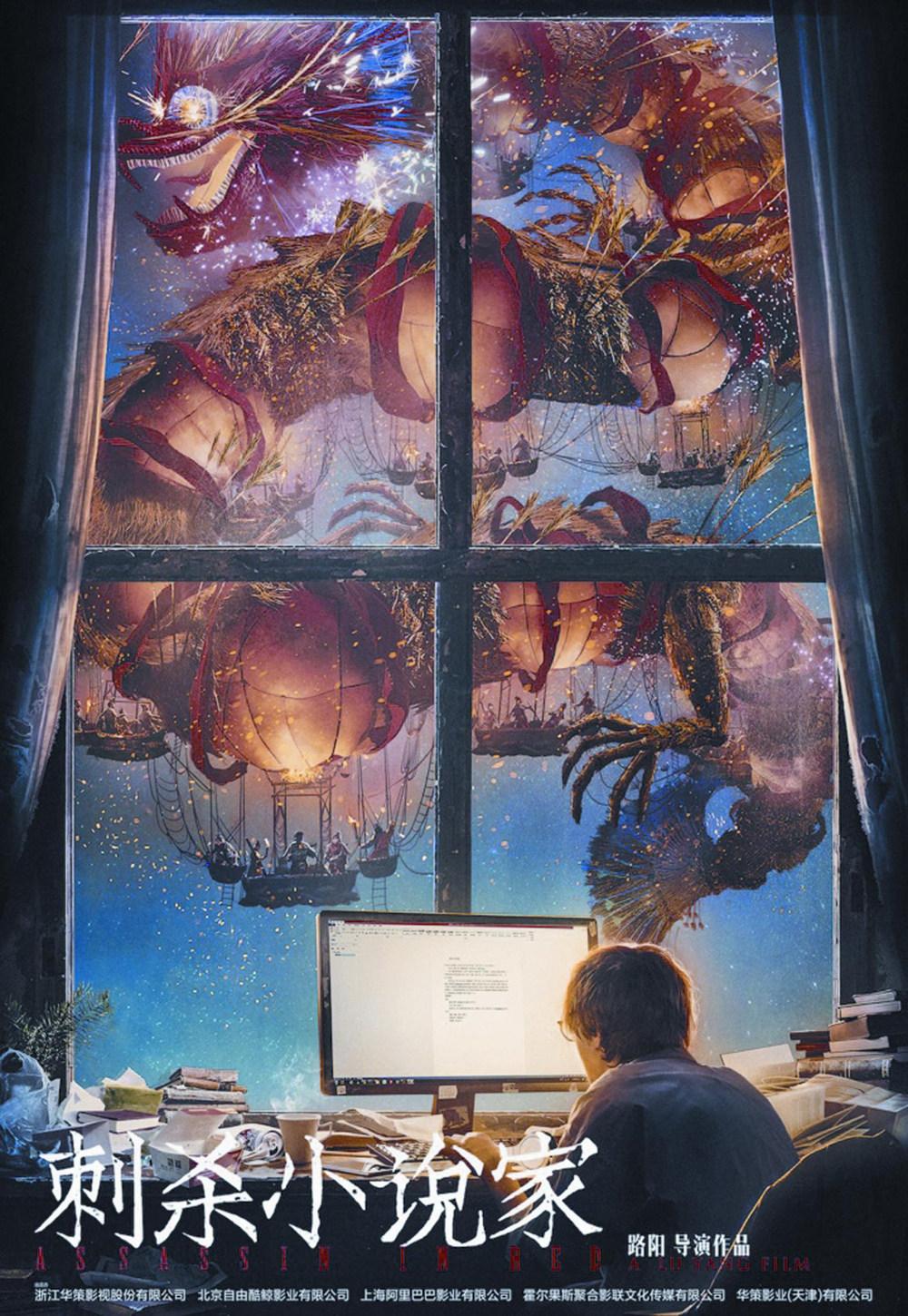

摘要:2021年的贺岁电影《刺杀小说家》,是国产电影史上罕见地将视觉奇观与现实寓言有机结合的佳作。《刺杀小说家》在宣传过程中虽然定位于奇观、动作、冒险类电影,但路阳导演在这部影片中呈现的野心却不止于此。电影中,小说世界与现实世界相交织,不同面貌的赛博人轮番登场,充分展现了鲜明的后人类特质与后人类时代的可能性境况。本文以后人类主义为切入点,审视影片中的人物塑造与世界建构,期待呈现在“相信‘相信’的力量”这一影片主题背后,电影对当下社会后人类现象的思考,以及电影表达与观众偏好断裂之处的时代反思。

关键词:后人类社会 技术理性 审美异化

在以往的贺岁电影中,“合家欢”式电影一直是当之无愧的主角,但在2021年春节期间,“强视效”3D电影《刺杀小说家》以黑马之姿横空出世,成为该年春节档电影中最为特殊的一部。它的特别之处在于口碑严重的两极分化,喜爱它的人将其视为国产电影中将东方哲学韵味与好莱坞级别数字影像技术有机结合的典范,而厌弃它的人则认为它华丽特效下的故事内核经不起推敲,不合逻辑。之所以产生这般两极分化的观点,源于《刺杀小说家》作为一部特效水平达到世界一流的商业电影,却有着强烈的导演个人化表达的文艺片内核。路阳导演拒绝了像传统奇观影片般将影片虚构的“高概念”在片头便一言以蔽之地传递给观众,而是试图将“高概念”融入故事,以娓娓道来的方式获取观众认同。所以,这部影片的口碑高低,便取决于到底有多少人会主动去认同这一超脱于现实的“高概念”。从票房与口碑而言,显然一大部分影迷是对此持怀疑态度的。因此,本文将《刺杀小说家》中所描绘的后人类世界与当下社会所展露的部分后人类景观加以结合,不仅可以有助于我们理解影迷间的分歧,更能让我们知晓人类缘何正在不可逆地踏入技术建构下的“后人类社会”。

一、从理论到现实的后人类主义

“后人类”一词最早出现于19世纪末俄国神秘学家布拉茨基的人类演化理论中,但并未引起多数人的注意。直到1976年,美国后现代文化批评家伊哈布·哈桑在威斯康辛大学“二十世纪研究中心”举办的“后现代状况国际研讨会”上,发表了名为《作为表演者的普罗米修斯:朝向一种后人类主义文化》的主题演讲,他说:“后人类主义正印证了当代文化的一种暗潮汹涌的潜质,一种力争从腐朽中逃离变为新生潮流的趋势。自文艺复兴以来,我们应当明白,前后历经500余年的人文主义已经完成了它的使命并且走到了终点,而它必然已经或者即将转型为我们需要称其为后人类主义的东西。”[1]至此,后人类主义才作为一个意义混杂且饱受争议的概念进入学术视野。后人类主义作为“后理论”中的重要组成部分,与其他“后理论”有相近的起源,最初的动力与目的都是对20世纪所建立起的一套完善的现代学术理论体系的反思、拓展与解构。曾经批评质疑社会现象与文化现象的“理论”如今成为被质疑的对象,后人类主义用一种新的标尺来谈论“人”,对人的存在本身作出迥异于人文主义的描述。人文主义延续着启蒙主义赋予人的光环,认为人天然且无可争议地是整个世界的主人。因此,人虽然是生物学意义上动物中的一种,但却自封为所有动物中的主宰,强调理性和自由的自我意志将人与世间的一切其他生物区分开来,在人文主义的话语建构下,人是一切意义的源头。而后人类主义承接福柯在《词与物》中对人的判断:“任何情况下有一件事是确定的:人既不是人类知识提出的最古老也不是最常见的问题……人是最近的一种发明,而且可能接近其终点。”[2]随着医学可以借助假体对人类身体的器官进行更换,信息技术使得人们精神与肉体的分离成为可能,在人的躯体不再无比崇高,而仅仅成为物质的载体时,后人类主义者将越来越有理由相信所谓“人”也不过是一种充满理想主义的话语建构,独立于社会、政治、历史、经济、科技等诸多范畴外的普遍人性与自由显然已被证伪。

当时间来到2021年,后人类主义已经由批判性、前瞻性的理论转为可以深入现实、理解现实的方法论。后人类主义所指涉的历史语境,是以商品经济和信息技术高速发展为基本内涵的社会形态。商品经济将一切艺术形式商品化、消费化、世俗化,信息技术的发展,使得身体与精神得以在网络空间内“分离”,当现实生活已经无法与虚拟的信息网络世界完全划分界限之时,人类便已经来到与机器共栖的后人类时代。

二、光怪陆离的后人类身体呈现

电影《刺杀小说家》的叙事脉络可以被分为两条明线,两条暗线。两条明线是电影的主叙事线,将影片切割为现实世界与小说世界,分别是丢了女儿的父亲关宁坎坷的寻女之路和少年英雄空文挑战世界统治者“赤发鬼”的复仇之路。而两条暗线则穿插在两条明线之间,即:一篇小说都发不出来的落魄小说家路空文执着的小说创作之路,与商业巨鳄李沐因觉得自己生命受到威胁而走上的买凶杀人之路。两条明线虽然在电影叙事上分头并进,看似毫无关联,但在两条暗线的助推下却相互纠缠,四条线下四个人的命运最终因此而相互关联,互为因果。李沐如果不雇佣关宁刺杀路空文,那么李沐6年前曾经害死路空文父亲的事情可能永远不会被揭晓;同样,如果路空文没有借鉴关宁的梦,那么他也很难顺利完成《弑神》这篇小说;而关宁如果未接受李沐的委托,那么关于他女儿的真相他可能永远都无法找到。四个人截然不同的追求,在影片真假虚实相互交错的画面铺陈下,将电影构建成环环相扣,同时亦真亦假的叙事圈套。

当我们以后人类身体的视角对这四条脉络下的诸多角色进行分析时,会发现《刺杀小说家》中“正”与“邪”的对抗实际上是两种人的交锋,即我们日常可见的普通人与身体经科技改造的赛博人。《刺杀小说家》中的赛博人主要可被分为三类:第一类是将技术作为身体延展的赛博人,代表性人物是阿拉丁集团董事长李沐。影片中,李沐首次登场是在阿拉丁的发布会之上,他得意洋洋地向台下的群众宣布自己发明的软件重塑了时间,并利用投影技术将自己的手扩大千万倍,如神明般轻抚狂热呐喊的观众。而李沐之后的几次出场也多是利用技术化身开展行动,例如,他为了利用关宁帮其刺杀路空文,通过大数据挑选几个与其女儿小橘子年龄相仿的女孩照片诱其为自己办事;为了不讓关宁发现路空文小说中与其女儿同名的小橘子这个角色,他利用技术手段对小说内容进行删减;酒店中,屠灵将关宁浸入浴缸,在其接近窒息时,坐在车中看着监控的李沐对屠灵下达终止命令;当屠灵决定退出追杀路空文的计划时,李沐立即远程遥控,派出更多的赛博人去执行自己的计划。第二类是身体与机器融合的赛博人,代表人物则是李沐雇佣的打手,其中包括利用锂电池电击他人的“电男”与注射了强化身体药剂而获得超越人类极限的力量与移动速度的“药男”。第三类是存在于小说中的虚拟人。虽然小说空间作为人的幻想世界本不该被纳入与技术息息相关的赛博人的范畴,但《刺杀小说家》中的小说世界,显然是融合了网络游戏登录与登出的机制,并由此将李沐与赤发鬼、关宁与红甲武士的命运相链接。赤发鬼对权力与控制的渴望,红甲武士对小橘子锲而不舍地追逐是李沐与关宁在虚拟世界中的精神投影。而路空文通过“小说改变现实”的能力使得赤发鬼、红甲武士都不再只是虚空的想象,而成为了与现实产生密切互动的虚拟赛博人。

电影中光怪陆离的赛博人虽然奇特,但在好莱坞超级英雄电影大行其道的今天,很难对见多识广的影迷造成视觉冲击。纯粹为了享受视觉盛宴而来的影迷,可能会对需要装锂电池才能发电的“电男”、需要注射药剂才能发挥超能力的“药男”略感失望。实际上,塑造超出好莱坞式赛博人对于《刺杀小说家》的团队而言并非难事,路阳导演是有意在赛博人形象建构中选取当下时代有迹可循的科学技术进行适度外延,而非追求夸张的奇特视效。路阳虽然有意利用特效吸引更多的观众前来观影,但又不希望所有的观众都迷失在影片中的快感视听之下。影片中塑造的这些有迹可循的赛博人,是在提醒我们后人类时代并非遥遥无期,我们已经步入后人类时代却仍不自知。影片展现作为后人类身体存在形态多样性的赛博人并非影片叙述的重点,其重点在于赛博化身体以及实现赛博化的技术是如何操纵的,甚至如何支配人的思想。力量的爆炸式增长,使得赛博人不再将自己视为普通人,当李沐通过拨弄网络数字信息轻松掌控千万大众的所观所感之时,他已经变成了现实世界中的“赤发鬼”。在技术理性的支配之下,李沐会为了自己的个人利益而利用关宁寻女心切去编造谎言进行驱使,会为了斩草除根杀死一穷二白的落魄网文作家。小说世界中赤发鬼发出的“一介凡人,竟敢弑神”的怒吼,是现实世界中李沐冷酷行径的内心独白。赛博是“Cybernetics”的音译,在国内通常被翻译为“控制论”。当赛博人舍弃自然的身体,去拥抱技术之时,人与技术的支配关系已然发生翻转。人类身体的神圣性被消解的同时,人的情感与道德观念对拥有赛博化身体的后人类而言已成为累赘,将一切利弊代入计算思维,寻求最优解恐成为后人类社会的优先逻辑。

三、虚实交错的后人类世界构建

《刺杀小说家》对现实世界与小说虚拟世界的双重建构,使得这部贺岁电影蕴含了“寓言化”的表意特征。影片中所描摹的奇幻且残酷的小说世界,无疑是福柯笔下兼具着虚幻与现实、封闭且孤立的异托邦的典型模本。小说世界中,赤发鬼所居住的云中城,以北魏时期为设计肌理进行美术场景构建的同时,又融合了汉代、唐代部分建筑特征。云中城的十八坊名字均起自《山海经》传说中的生物或神兽,如白翰坊的“白翰”是《山海经·西山经》中的一种鸟类,而烛龙坊的“烛龙”是《山海经》中所描摹的人面蛇身、通身赤色的凶兽。《刺杀小说家》团队以此来构建出明明从未在历史上出现过,却又让观众惊叹于东方建筑之美的奇幻诡谲的东方想象空间。福柯在《规训与惩罚》中将异托邦描绘为“中心是一座高耸入云的瞭望塔,四周拱卫着环形建筑。环形建筑的周围正对着瞭望塔,其周围全是大小一致的窗户。而很多小的房间构成了环形建筑,每一个横切面都有一间小小的房间……里面的每个人都孑然一身,各具特色并历历在目。在敞视建筑机构中布置空间单位,使得每个单位都能被仔细观看和马上辨别”[3]。赤发鬼凭借自己无所不知的“神性”与无往不胜的红甲亲兵,将云中城打造成福柯口中“规训无处不在,权力无孔不入”的“全景敞视空间”,赤发鬼通过划分空间来实现权力等级的运转,所有人都在自相的争斗与杀戮中耗尽了反抗的可能。在近未来的现实世界中,李沐也试图通过神灯软件对这座赛博朋克式的城市实施实时监控,利用他开发的违法药物打造具有超能力的赛博人,来消灭对他产生任何威胁的人或物。李沐如小说世界中的赤发鬼一样,都在试图创造以自己为尊的“全景敞视空间”。赤发鬼与李沐的同频“受伤”,虚实场景在主角前进过程中的不断切换都在强化这两个荒诞、闭合的平行空间紧密关联。因此影片中的现实世界与小说世界看似一真一假、一实一虚,实则均为接近福柯异托邦理论下的等级森严、权力蔓延的封闭空间。

在这两个假定性的空间内,路阳在追求视觉冲击的同时,并没有舍弃对怪诞世界的现实赋意,路阳曾在访谈中说:“《刺杀小说家》里面一定存在您所说的寓言意味,它跟现实不可能完全无关。简单举例,现实生活中常见网络论战或是粉丝对线,我偶尔经此启发产生联想,甚至想把它写进故事里。电影里面的赤发大军正用一种狂欢的形式,去攻击和伤害别人,或许能折射现实。”[4]当我们将双雪涛的小说与影片的背景做比较时,更能凸显电影的现实用意,小说的时代背景完全被虚化,整个小说氛围呈现出浓浓的荒诞之感。小说中雇佣主角去刺杀小说家的老伯是权力与财富的化身,并未真实出场,而电影中的李沐则是将小说中老伯形象具象化,成为依靠互联网与医药发家的金融巨头。小说中的作家仅是一个落魄的传统作家,而电影则刻意强调了路空文网络作家的身份,同时表明他热衷于网络直播自己的创作。因此,无论是参照游戏的小说世界还是参照现实的“近未来世界”,都是导演有意创造的虚拟与现实相混雜的后人类式的拟像世界。在拟像世界中,为了对抗身体经过科技改造的赛博人,关宁可以投掷精准度与打击力都远超常规的石子,路空文则拥有用小说改变现实的能力。而“相信‘相信’的力量”这一充满高昂理想主义色彩的精神符号,最终艰难地战胜了游戏世界中模仿神佛的赤发鬼与拟像现实中的资本家。同样,也只有在“相信就能实现”这个拟像世界内,已经被误杀的小橘子才可能在“现实”中与父亲关宁再次相遇。物质的身体虽然曾经被认为是精神或者信息的必然载体,但在后人类的观点中,信息是可以失去身体而存在于世的,“把信息视为某种无形的实体,可以在以碳元素为基础的有机部件和以硅元素为基础的元件之间相互流动,从而使碳和硅就像在同一个系统中运行。一旦信息摆脱载体的束缚,将人类和计算机相提并论就会特别容易,因为思维的物质性是通过个体例证予以说明的,对思维的本质而言,它只是一种偶然性”[5]。当现实与虚拟,生与死泾渭分明的人类世界在身体的必然性遭到质疑,以数据的形式上传人类思维在理论上成为可能之时,后人类主义已经从讨论未来逐渐变为理解当下世界的新维度。

因此,当我们审视《刺杀小说家》影片中的后人类世界建构时,不应忽略影片播放时,影院内所确立的短暂却鲜明的后人类空间。作为3D电影呈现给影院观众的《刺杀小说家》,其特效建模和虚拟与真实拍摄的交错历时三年之久,成为中国影史上第一部完整使用虚拟拍摄技术的影片。影片的内容虽然十分精彩,但若离开影院所提供的3D观影环境,影迷便很难察觉《刺杀小说家》团队是在作出了怎样艰苦卓绝的努力之后,才使得影片呈现效果堪比好莱坞的视效大片。如果说电影内容上所展现出的后人类世界是编剧和导演有意为之,那么影院以3D的方式将影片呈现给观众,则是依赖于影片的数字技术与日趋成熟的国内3D电影空间布局。电影作为典型的时空一体化的综合艺术,在观看2D电影时,观众与影片被银幕分割成了现实与虚拟的独立空间,影院作用并不明显。但在3D电影的观影过程中,影院已经深度参与了影片的诠释过程,“电影的虚拟空间与观众所在的现实空间产生了‘融合’,观众一戴上立体眼镜就会发现自己不再是旁观者,而是被‘纳入’一体化的空间之中,成为深度轴线上的一个点,观众与电影画面中的景物一起依次构成由外向内、由近及远的纵向层次空间”[6] 。而为了影迷获得最佳观影效果,影院对3D空间的区域布局有着明晰要求,银幕从2D电影中的独立介质转变为参与影片空间建构的重要组成部分,并由此延展出一系列诸如“盲区”“出屏区”“极度频闪区”“透视区”等局部区域。影院的音效也不再仅仅局限于传递声音,而是成为电影情节中的一部分。影院内环绕式音响以多通道立体式的音效去尽量贴合人耳的听觉特性,让人无法辨别声音来自何处,与银幕和3D立体眼镜共同架起沟通虚拟与现实的桥梁,使得影迷达到最佳的沉浸式体验。无论是银幕、音响还是眼镜都是在对人的各个器官的作用原理的精准掌握的前提下,才得以实现的对人的大脑的“ 欺骗 ”,使其无法通过直觉区分虚拟与现实。影迷在观看完毕3D影片或是在中途偶然摘掉眼镜时,面对模糊不清的动态屏幕与漆黑的密闭空间,时常会有怅然若失之感,如同突然被从另一个世界甩回现实空间。这显然是普通人在当代时常经历的后人类空间体验,每一个观看3D电影的观众,都在这固定的影片时长之内体验了一番人是如何“暂离”物质性的身体,作为电子人沉浸在特定的信息洪流之中。

《刺杀小说家》以牺牲特效电影对现实的超越性为代价,向人们揭示“后人类社会”已经来到了我们身边。当我们的身体局限于某地,思想遨游在因特网上某一片虚拟世界之时,我们便是“数据大于身体”的后人类中的一员了。在古代,神游万界是十分难得的,陆机曾将其概括为“精骛八极,心游万仞”,这本是众多诗人终其一生也难得一窥其中绚丽的超凡境界,但在后人类时代,“心游”范围之广,体验之逼真,已经远非古人想象,而对于当代人而言,这种体验已经再平凡不过。然而与古时纯粹精神化、主观化的“神游”相比,今日的“神游”是纯粹的技术化、模板化,普罗大众仅是科技的体验者,却总误以为自己可以左右这个被技术绵密编制的世界。《刺杀小说家》中的“电男”便是一个鲜明的例子,“电男”由于熟练掌握利用身体导电来实现电击他人的能力,从而忘记自己仅是拥有超越普通人的抗电击能力,并非真正的电的化身,因此当他接触到绝缘体时终被自己引以为豪的电力反噬。而这也成为后人类时代人们的通病:人们在通过技术无限放大自己的能力的同时,忘却了自己的本体依然是肉体凡胎,并未成神。在刚刚崭露头角的后人类社会中,唯一可以确定的是,这个时代的神不再会是刚刚被赶下神坛的“人”。

结语

如果说技术带来的力量爆炸尚可以通过人们的理性与之对抗,那么当技术开始异化人的审美时,我们恐怕已经没有喊停的能力。在《刺杀小说家》的决战中,关宁化身的红衣甲士突然举起加特林机枪扫射赤发鬼,虽然引来影院内影迷的阵阵欢笑和叫好声,但影院外的影迷们却对这一情节一致口诛笔伐,认为加特林机枪出现得过于突兀,完全破坏了影片所营造的中古东方玄幻世界,影响影迷们的沉浸式观影体验。而实际上,从影视剧本的角度而言,这样的安排恰恰是做到了故事情节的自洽。影片中的关宁是未受过文学写作训练的中年人,当他执笔替路空文完成小说的结尾之时,无论是他喊出的“代表月亮消灭你”,還是火舌吞吐的加特林机枪,本质都是人到中年的关宁对残存童年幻想碎片的唤醒。从文学创作角度而言,关宁的“加特林机枪”并非无计可施的机械降神,而是创作者临时变更的必然结果。

影迷审美固然存在差异性,但这并非核心原因,真正使得影迷难以准确获悉影片所指的因素,恰恰在于《刺杀小说家》引以为傲的数字特效技术呈现与影院3D技术所搭建的暂时性的“后人类空间”,虽然在效果呈现上相得益彰,但从影片意义角度而言则互为排斥。当一部影片竭尽全力展现视觉特效使得影迷“身临其境”时,影片艺术与内在叙事则成了数字技术的附庸。炫酷的数字化影视特效不再仅仅是作为叙事的辅助,而成为影片的主体。在虚拟与现实难以分辨的后人类空间内,影迷只愿非理性地沉迷其中,不愿调动理性思维对影片内容进行更多思量。这体现出影迷审美在极致感性狂欢后的理性钝化,电影技术与电影艺术在后人类空间内呈现出互为阻碍的尴尬局面。这显然是以路阳为代表的《刺杀小说家》团队在成片之前未曾想到的。尼尔·波兹曼在30年前便苦口婆心地警告人们:“一旦被人接受,技术就会坚持不懈,就会按照它设计的前进。我们的任务就是懂得技术的这个目标,换句话说,我们容许一种技术进入一种文化时,就必须要瞪大眼睛看它的利弊。”[7]可惜的是,我们只有深陷该技术所搭建的“生态环境”下,才会瞪大眼睛去看清它所带来的一切。

参考文献:

[1]IhabHassan.“Prometheus as Performer: Toward a Posthumanist Culture? A University Masque in Five Scenes”[J].Georgia Review,1977 (31):843.

[2][法]米歇尔·福柯.词与物:人文科学考古学[M].莫伟民,译.上海:三联书店,2001:504-505.

[3][法]米歇尔·福柯.规训与惩罚[M].刘北成,杨远婴,译.北京:三联书店,2003:224.

[4]路阳,陈旭光,刘婉瑶.现实情怀、想象世界与工业美学——《刺杀小说家》导演路阳访谈[J].当代电影,2021(3).

[5]凯瑟琳·海勒.我们何以成为后人类:文学、信息科学和控制论中的虚拟身体[M].刘宇清,译.北京:北京大学出版社,2017:03.

[6]邱章红.3D电影空间的构成元素分析[J].当代电影,2017(02).

[7]尼尔·波斯曼.技术垄断:文化向技术投降[M].何道宽,译.北京:北京大学出版社,2007:03.

作者单位:哈尔滨师范大学文学院