藏文大藏经金色经文成分及纸张微生物分析

2021-01-04马燕莹张凤玉

马燕莹,张凤玉,潘 皎

(1. 故宫博物院文保科技部,北京 100009; 2. 南开大学生命科学学院微生物系,天津 300071)

0 引 言

大藏经,又称一切经、契经、藏经或三藏,现存的大藏经按不同书写文字可分为汉文、藏文、巴利语三大体系[1]。藏文大藏经是翻译成藏文的印度佛教原典和佛教著述的总集,由甘珠尔和丹珠尔两大部分组成,藏文大藏经绝大部分是手抄本,文字典雅,用笔流畅,部分绘有精美的佛像,具有很高的艺术价值,是目前国内外学术界公认的一部具有百科全书性质的藏文古籍丛书,已成为佛学(尤其是藏传佛学)和藏学研究最重要、最基本的资料之一[2]。

甘肃武威亦称凉州,地处河西走廊东端,自古以来就是多民族聚居区,古丝绸之路重镇,是较早从事佛经翻译的地区[3]。武威作为东西方文化交流的枢纽和佛教东传的桥头堡,在中国佛教传播发展史上占有重要地位[4]。据2002年出版的《武威民族宗教志》记载:历史上凉州地区的藏传佛教寺院多达二十余座,至民国初期尚有22座藏传佛教寺院[5]。西夏时期,藏传佛教在武威得以弘传,到元明清三代达到鼎盛[6-7]。武威地区曾出土大量西夏时期的纸质文书和佛经[8]。武威白塔寺也曾发现明代汉、藏文的纸质佛经,其中以藏文大藏经最为著名[9]。

新中国成立以后,武威各寺院及藏经阁内供奉的明清时期藏文大藏经等佛教文献典籍全部收归博物馆保管。目前,王欢欢等[10]研究发现武威市博物馆馆藏藏文大藏经纸张原料有亚麻、苎麻、棉花及构皮纤维,纸张以高岭土为填料,并经靛蓝染色,以天然矿物石墨材料涂敷于纸张表面,经文纸张边框用赤铁矿绘制,用银泥书写经文。龚钰轩等[11]研究认为武威市博物馆藏藏文大藏经的书写方式主要有硬笔手写和雕版印刷。这批大藏经数量很大,在修复过程中,出现了一批用金色文字书写的经文。本工作选取少量脱落的金字大藏经破损残片及粘连大藏经微生物样品,利用光学显微镜观察、扫描电镜与能谱法、显微激光拉曼光谱法、高效液相色谱-质谱法、微生物分离纯化培养技术、分子生物学鉴定技术以及高通量测序等方法,分析其纸张和文字的成分结构以及纸张表面粘连原因与微生物种类,以期为大藏经保护材料和修复技术的选择提供信息与依据,也为其揭展和防霉材料筛选提供评估数据。

1 样品与分析方法

1.1 实验样品

金泥书写大藏经样品整体保存状况不佳,纸张纤维老化严重,隐约可见蓝色纤维,表明纸张曾经过蓝色染料涂染,其上涂覆黑色颜料,并书写金色文字。样品表面存在粘连、虫蛀、褪色等病害。样品编号S1见图1。

图1 取样分析之大藏经样品S1Fig.1 Paper sample S1 for analysis

1.2 实验仪器

1) 尼康SMZ-10型体视显微镜。

2) 日立公司S-3600N型扫描电子显微镜,分析电压20 kV。美国EDAX公司Genesis 2000XMS型X射线能谱仪。

3) LC20AD高效液相色谱系统(日本Shimadzu公司),包括SPD-M20A二极管阵列检测和SIL-20AT自动进样器;LTQ-XL线性离子阱质谱仪(美国Thermo公司)。

4) 法国JY公司(现HORIBA公司)XploRA型拉曼光谱仪:配置Olympus BX-41显微镜;激光波长532 nm、638 nm和785 nm。

5) 美国CLEAN公司pH30酸碱度仪。

6) PCR仪(Eppendorf)、台式离心机(Eppendorf)、电泳仪(北京六一仪器厂)、电热培养箱(上海一恒科技)、高温高压蒸汽灭菌锅(Hirayama)、电子天平(Sartorius)。

2 结果与讨论

2.1 体视显微镜观察

利用体视显微镜观察样品S1形貌,结果见图2。可以看出样品S1存在粘连、纤维断裂、褪色等病害。样品S1表层涂有黑色颜料,并书写金色文字,书写材料呈颗粒状。黑色颜料下可见蓝色纤维,部分染色层已剥蚀,露出黄色的底(图2a)。进一步放大观察可确定黑色颜料层涂于蓝纸之上(图2b)。

图2 样品S1的体视显微镜照片Fig.2 Stereomicroscopic images of Sample S1

2.2 SEM-EDX分析

利用扫描电子显微镜与能谱仪(SEM-EDX)分析样品S1金色经文书写区域,结果见图3和表1。鉴于金和碳元素均为主要分析对象,因此样品既未喷金也未喷碳,将其平铺于导电胶上。为了分析书写区域与纸面的元素分布变化,特选取书写区域与纸面的交界处。图3中EDX1为金色经文书写区域,EDX2为无文字的纸面区域,该区域颜料层老化严重,表面杂质颗粒较多,颜料缺失导致下层纤维隐约可见。

分析结果表明,整个区域(EDX1、EDX2)中C元素含量很高,推测所用颜料为墨。金色经文书写区域(EDX1)的Au、Ag和Cu元素明显较纸面区域(EDX2)更多。分析金色颗粒(EDX3和EDX4),发现其为金银铜合金,且保存完好未受腐蚀,合金颗粒的主要成分为:Au含量72.8%~75.6%,Ag含量22.8%~26%,Cu含量1.2%~1.6%,推断使用的金泥纯度不高。金自古为贵重金属,经过细磨加工成为金泥,为贵重的金属颜料[12]。书写区域的Cl元素应该来自于腐蚀产物氯化银(AgCl)[13]。纸张中夹杂有少量的Ca、Si、Al、K等元素,应是加入的填料,如高岭土(Al2O3·2SiO2·2H2O)和CaCO3的混合物[10]。早在北魏时期,高岭土就已用于纸张涂布,以提高纸张白度、平滑度和吸墨性[14]。古法造纸术中,造纸纤维类原料需经过沤制、蒸煮、曝晒、清洗、切割和舂捣等工序,去除木素与果胶,以提高纤维间的结合力,而煮料通常为石灰水[Ca(OH)2]或草木灰(K2CO3)[14]。

图3 样品S1的SEM-EDX分析Fig.3 SEM-EDX analysis of the cross-section of Sample S1

表1 大藏经样品S1的扫描电镜与能谱分析结果Table 1 SEM-EDX results of Sample S1 (%)

为了判断S1样品各元素的分布情况,对其元素分布进行面扫描分析(图4)。结果显示,相对于纸面区域,金字书写区中的Au、Ag和Cu元素均有明显的富集,纸面区域中Al、Si、K、Ca元素有不显著的增多趋势。样品元素面扫描结果均与SEM-EDX数据相吻合。

图4 样品S1的元素分布面扫描图Fig.4 Element mapping of Sample S1

2.3 液相色谱-质谱分析S1蓝色染料

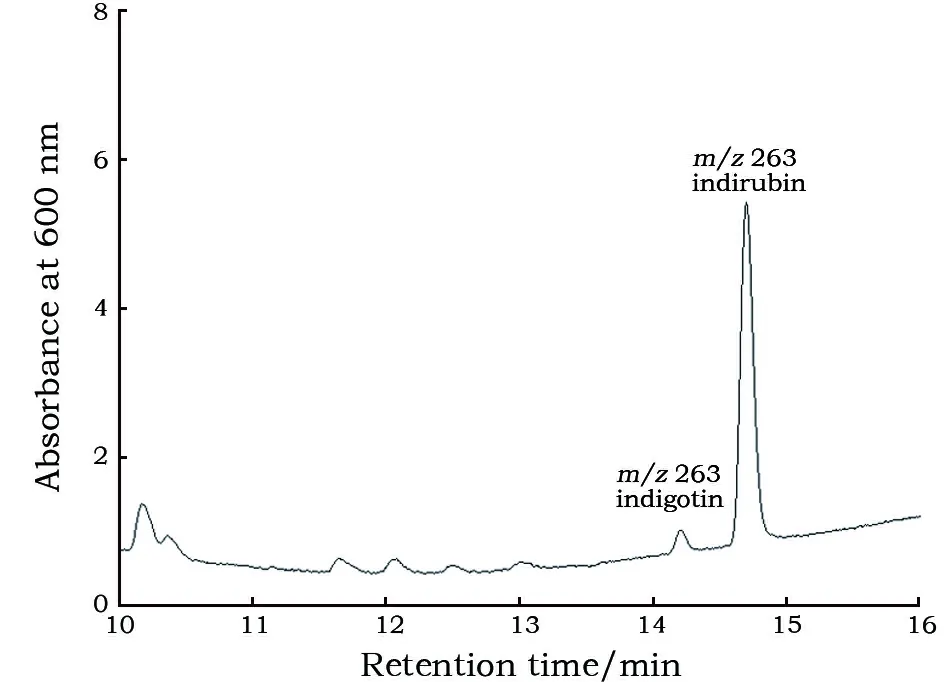

由于在SEM-EDX分析中未发现蓝纸的显色元素,因此推测使用了有机染料。利用高效液相色谱系统分析样品S1的蓝色染料纤维,结果见图5。

分析结果显示,在600 nm检测波长下出现两个蓝色化合物,分别为保留时间在14.2 min和14.7min的靛蓝和靛玉红,表明样品S1曾用靛青染料染色。常见的靛青染料来源有菘蓝、马蓝、蓼蓝、豆蓝与木蓝等[15]。靛青在我国有很长的使用历史,其提取需在加热情况下加入石灰碱[Ca(OH)2]。如温度适中,则生成蓝色的靛蓝素;如果温度过高,碱性过强,则生成偏红色的靛玉红。后者是靛蓝的同分异构体。因此,靛青实为靛蓝和靛玉红的混合物[16-18]。

2.4 拉曼光谱分析

为进一步验证SEM-EDX和高效液相色谱系统的检测结果,利用显微激光拉曼光谱分析蓝色染料和其他颜料,结果见图6。分析结果表明S1的蓝色纸张采用靛青(C6H10N2O2)染色,纸上涂料为炭黑(墨)。

图5 样品S1蓝色纤维高效液相色谱-质谱分析Fig.5 HPLC-MS analysis of Sample S1

图6 样品S1蓝色染料与黑色颜料的拉曼光谱图Fig.6 Raman spectra of the blue and black pigments of Sample S1

2.5 纸张酸碱度分析

为检测样品S1纸张的酸化程度,将其表面浸湿,用酸碱度仪多点检测,测得其pH值均在7.0~7.5之间。表明样品基本在中性范围,未酸化。

2.6 微生物病害分析

此批纸质大藏经表面存在大量微生物损害痕迹,因此从大藏经表面采集微生物样品2份,编号B1(粘连残片)和B2(绿色霉斑),采用光学显微镜观察、电子显微镜观察、微生物分离纯化培养和高通量测序等方法,尽可能全面地了解大藏经表面微生物的信息,包括细菌和真菌的种群类型和比例等,为大藏经揭展和防霉材料筛选提供评估数据。

2.6.1扫描电子显微镜观察 利用SEM观察样品S1,结果见图7。可以看出纸张纤维间散布有大量孢子,这是微生物繁殖的结果,微生物及其分泌物和孢子会造成部分纤维粘连[19]。

图7 样品S1表面微生物的SEM观察Fig.7 SEM images of microorganism of Sample S1

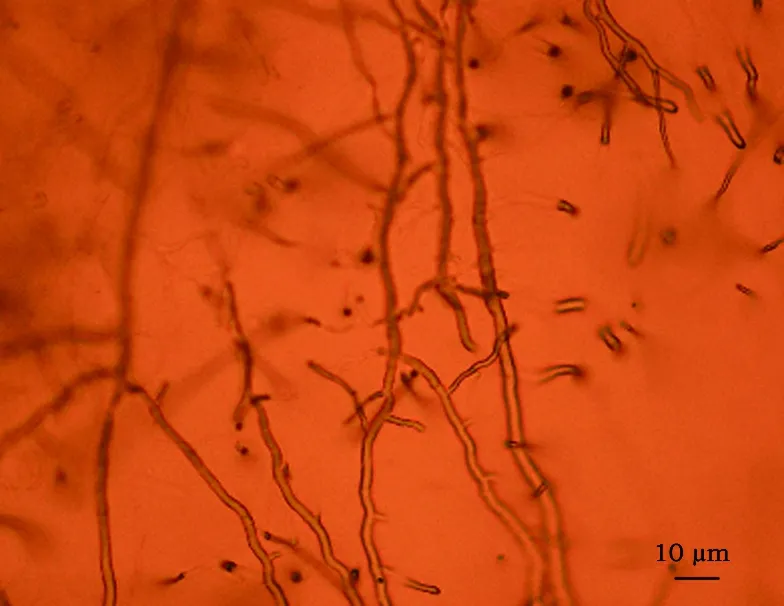

2.6.2光学显微镜观察 利用光学显微镜观察样品B2,结果见图8。镜检结果显示样品中主要的微生物形态呈菌丝状,菌丝直径为7~10 μm,为丝状真菌。

B2:真菌菌丝 图8 样品B2表面微生物显微形态观察Fig.8 OM image of microorganism of Sample B2

2.6.3样品B2主要真菌的纯化培养及分子鉴定

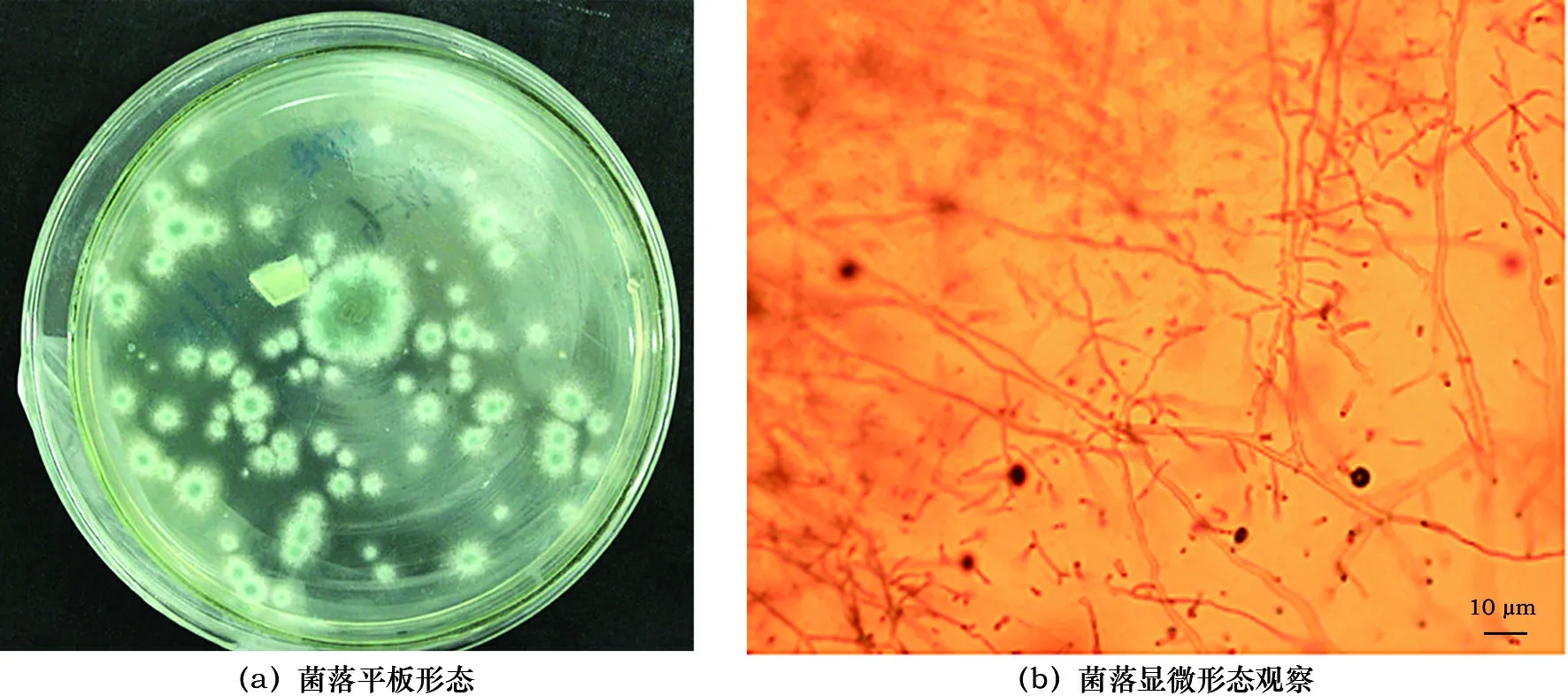

1) 样品B2主要真菌的分离纯化根据镜检结果(图8),设计分离纯化培养真菌的PDA培养基,将样品B2的绿色菌斑采用无菌操作技术,挑取少许在PDA+Amp(100 μg/mL)培养基上,30 ℃培养3 d。真菌的分离纯化使用马铃薯葡萄糖琼脂培养基(Potato Dextrose Agar,PDA):马铃薯200 g,葡萄糖20 g,琼脂粉20 g,蒸馏水1 L(自然pH值)。

将样品B2在培养基上初步培养的菌落进一步分离纯化,30 ℃培养3 d。结果如图9所示。从平板上的菌落形态观察,发现这种真菌菌落均为绿色绒毛状,菌丝生长较致密,边缘较明显,菌丝呈绿色,分为气生菌丝和营养菌丝,部分气生菌丝会分化出孢子囊的无性繁殖体结构。菌丝多分枝,菌丝直径7~10 μm。

图9 样品B2菌落平板形态和显微形态Fig.9 Fungal colony and its OM image of Sample B2

2) 样品B2主要真菌的分子鉴定。针对样品B2中分离纯化的单菌落,收集菌丝,提取总DNA,进行分子生物学的鉴定。选用扩增真菌ITS间隔区的通用引物ITS1-ITS4,进行PCR扩增,引物序列如下所示:

ITS1:5’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’

ITS4:5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’

反应体系:模板4 μL,10×Taq酶buffer 5 μL,dNTP(2.5 mM)4 μL,引物(5 μM)各2 μL,Taq酶(5 U/uL)0.5 μL,加灭菌ddH2O至50 μL。

条件:95 ℃,5 min;(95 ℃,30 s;55 ℃,30 s;72 ℃,1 min)×30循环;72 ℃,10 min。

用1%琼脂糖凝胶电泳检测PCR产物。将纯化后的PCR产物送苏州金唯智生物科技有限公司进行测序,将测序结果提交到GenBank,采用NCBI Blast功能进行同源比对,判断待测微生物的种属。将纯化后的PCR产物测序,并进行序列比对,经鉴定为烟曲霉(Aspergillusfumigatus)。

2.6.4样品B1高通量测序分析 将样品B1(粘连残片)用于克隆文库检测。表2为样品B1中真菌菌群的高通量测序结果。

分析结果表明样品B1中毛壳菌属(Chaetomiumsp.)比例为44.92%,为主要病害真菌,其次是曲霉属(Aspergillussp.)、毛霉属(Mucorsp.)和白僵菌属(Beauveriasp.)等。

众所周知,馆藏文物因真菌的腐蚀而受损的现象十分普遍,而一些特殊质地的文物如棉、麻、皮毛、纸、丝绸等更容易被真菌所侵蚀。真菌的休眠期孢子普遍存在于文物上,并可萌发和繁殖,真菌菌丝在文物上有很强的增殖能力,菌丝可以深入有机质文物组织内部,对文物造成机械损伤[20]。真菌所分泌出的各种酶也是造成文物破坏的重要因素。微生物酶由活细胞产生,是一种活性蛋白质,对含有蛋白的丝绸文物具有降解作用。除此之外,真菌产生的羧酸(例如草酸、柠檬酸、琥珀酸、酒石酸)、色素等也会对文物造成化学损伤或者影响文物的美观性[21]。

表2 粘连大藏经样品B1中真菌的组成比例Table 2 Proportion of fungi in Sample B1 (%)

2.7 粘连经页揭展建议

此次修复运用传统古籍修复技法中的干揭和湿揭两种方法,揭开了约80%的经页。干揭法适用于粘连程度较轻的经页。用竹启子插入经页粘连的缝隙处,轻轻深入,使经页缝隙逐渐扩大,直至完全揭开,见图10a。湿揭法适用于粘连程度较重的经页。首先将粘连程度较重的经页放入纯净水中浸泡5~6 h,取出后用毛笔蘸水逐页揭开,见图10b。这批大藏经中靛蓝染色的纸张固色性都比较好,没有遇水脱落现象。对于有金粉书写经文的纸张,考虑到其珍贵性,同时其数量也比较少,一般用宣纸上下托覆后在蒸锅中蒸10 min左右,然后揭取或展平。

约有10%经页粘连严重,使用传统方法未能奏效。根据检测和拆解试验的结果,选用蛋白酶K溶液作为助揭剂。蛋白酶K是由林伯氏白色念球菌(TritirachiumalbumLimber)分泌的一种重要的丝氨酸蛋白酶[22-23],因其能降解角蛋白而被命名为蛋白酶K[24]。蛋白酶K已广泛应用在皮革、毛皮、丝绸、医药、食品、酿造等方面。pH范围为7.5~12时蛋白酶K显示最佳活性[22]。蛋白酶K的有效反应温度为25~45 ℃,在50 ℃或更高的温度蛋白酶K会迅速降解[25-27]。为此,此次修复将蛋白酶K的工作温度设定在30 ℃,浓度为1 mg/mL。

经上述方法揭取后,仍有约10%粘连异常严重的经页无法揭开。经与相关专家讨论取得共识,目前应尽量保留文物信息,待今后有更好的保护修复技术时再做处理。

图10 粘连经文的揭展Fig.10 Seperation of stuck paper

3 结 论

1) 甘肃省武威市博物馆藏金色经文大藏经样品S1以靛青染色,并以墨涂覆纸张表面。

2) 样品S1金色书写材料为金银铜合金颗粒,其中Au含量72.8%~75.6%,Ag含量22.8%~26%,Cu含量1.2%~1.6%,所用金泥纯度不高。

3) 金色经文大藏经纸张的pH值在7.0~7.5之间,未酸化。

4) 金色经文大藏经样品S1纸张纤维间散布有大量孢子,这是微生物繁殖的结果,微生物及其分泌物是纸张粘连的原因。

5) 对样品B2进行微生物纯培养,获得纯培养物,经分子生物学鉴定为烟曲霉(Aspergillusfumigatus)。

6) 对样品B1进行免培养的分子生物学鉴定,鉴定结果表明主要病害真菌为毛壳菌属(Chaetomiumsp.), 比例为44.92%;其次是曲霉属(Aspergillussp.)、毛霉属(Mucorsp.)和白僵菌属(Beauveriasp.)等。

致 谢:本工作得到北京停云馆文化投资有限公司王治涛先生,中国丝绸博物馆周旸研究员与刘剑副研究员、中国文化遗产研究院葛琴雅研究员的帮助,在此表示感谢!