超临界CO2流体干燥海洋出水木质文物的实验研究

2021-01-04赵巨岩刘生东

穆 磊,赵巨岩,刘生东,王 菲

(北京航天长征飞行器研究所,北京 100076)

李乃胜,胡凤丹

(中国文化遗产研究院,北京 100029)

0 引 言

海洋出水木质文物属于有机类文物,为了实现长期保存,需要首先把里面的水置换出来[1]。而出土饱水木质文物的湿胀与干缩理论又与健康木材不同[2],因此需要持续探索新的出水木质文物干燥方法。

超临界CO2流体干燥萃取技术是一种比较成熟的干燥技术,它在食品[3-6]、材料[7-10]、化工[11-12]、医药[13-14]等行业具有广泛的应用。

最早将超临界CO2流体技术引入文物保护干燥领域的是英国圣安德鲁大学的Kaye等[15-18],他通过采用分离技术使超临界流体能够反复分离,达到循环利用效果。1995年至2000年期间,经过多次实验确定了较为优化的干燥过程,首先将文物用甲醇浸泡,置换水分,每次浸泡2 d,反复6次,然后,经过24 h的超临界干燥,木质文物横向收缩在2.5%~5%之间,纵向收缩为1%,这样的处理过程大大缩短了干燥周期,而且木器没有明显的形变。此外,通过对树根、鹿角、骨骼、镶嵌金属等150件各种饱水木质文物进行干燥处理,研究结果表明,脱水后文物的平均收缩率仅为3.3%。法国Grenoble文物保护中心的研究员Coeure等[19]也探索了超临界CO2与PEG渗透相结合的方法对文物进行干燥脱水,处理效果较理想。相较于普通渗透方法18个月的处理时间,该方法仅需几天,而且超临界CO2压力在30 MPa以下时,并未使木材变形或老化,其自然形态保留如初。

2000年以后,国内也开展了相关研究。2002年上海博物馆的罗曦芸[20]从理论上分析了使用超临界流体干燥文物具有处理周期短、干燥过程能杀菌的优势。2010年中南大学的粱永煌等[21]总结了超临界CO2流体萃取的原理及国外在此方面开展的研究,并对未来的应用进行了展望。随后在2011年该研究团队[22]研究了饱水竹木漆器的超临界CO2脱水干燥效果,发现在温度50 ℃,压力25 MPa,流量为20 kg/h,脱水干燥5 h后,漆器的含水率下降到了15%以下,且漆皮完好如初,色泽鲜亮,样品形状完好、无收缩开裂损坏等现象。2014年湖北省博物馆的江旭东[23]对超临界干燥技术在饱水木质文物中的应用进行了总结回顾。同年,荆州文物保护中心的方北松[24]研究了饱水竹木器的超临界干燥,得到结果是器物收缩率大大低于自然干燥脱水的收缩率,且脱水后的颜色基本接近竹木材本色,并且发现预处理工艺是脱水成功的关键。

本研究的内容聚焦在海洋饱水木质文物的超临界干燥工艺的探索,以“南海Ⅰ号”出水木质文物为研究对象,通过实验研究了饱水木质文物超临界干燥效果,重点考察了干燥过程中的脱盐效果。

1 超临界干燥实验研究与测量

1.1 实验过程

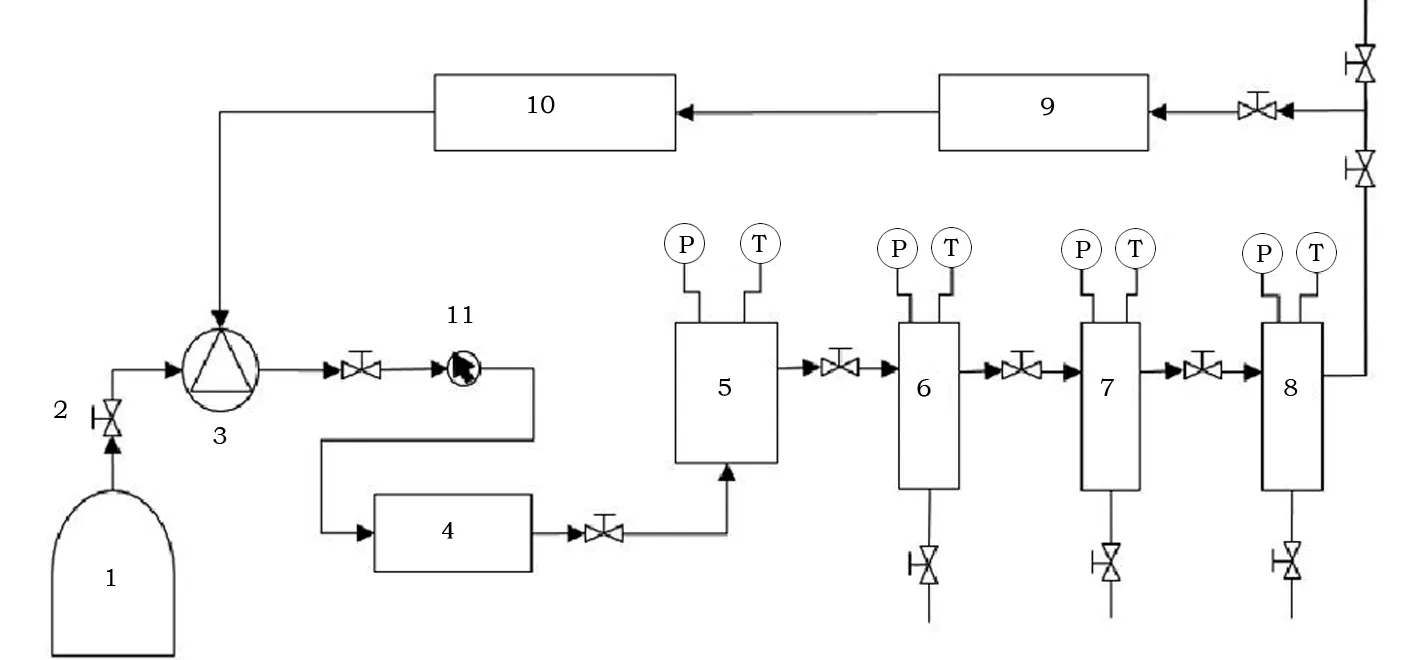

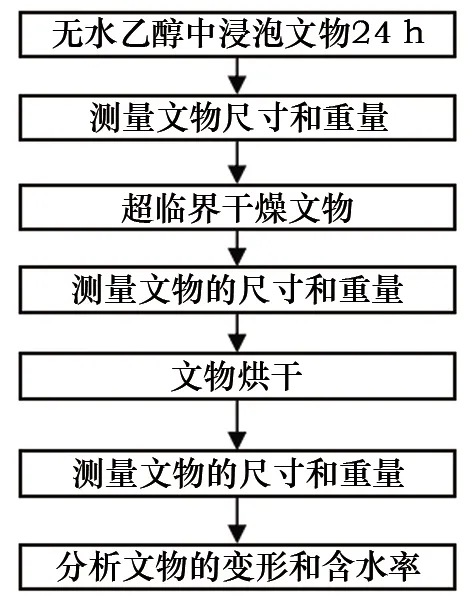

首先将饱水木质文物在无水乙醇中浸泡24 h,然后将浸泡后的文物放入萃取釜中。关闭萃取釜,打开CO2储罐阀门,通过加压机缓慢将CO2流体的压力和温度增加到设定值,并将流体引入萃取釜中。超临界流体流经萃取釜后,将文物中的水、乙醇、盐等携带到分离釜中。分级降低分离釜中的压力,使超临界状态的CO2与水、乙醇、盐等分离,并将CO2回收,达到设定工作时间后,结束实验。打开萃取釜,取出干燥后的文物,并测量其尺寸。具体实验流程如图1和图2所示。

图1 超临界CO2流体干燥木质文物实验装置框图Fig.1 Block diagram of supercritical CO2 fluid drying device

图2 超临界CO2流体干燥木质文物流程图Fig.2 Flow chart of supercritical CO2 fluid drying wooden artifacts

1.2 含水率测量

依据GB/T 1931—2009《木材含水率测定方法》测量样品的含水率。分别测量样品干燥前、干燥后和绝干质量m1、m2和m0。脱水率a计算如式(1):

a=[(m1-m2)/m1]×100%

(1)

样品含水率a0计算如式(2):

a0=(m1-m0)/m0×100%

(2)

1.3 变形率测量

使用游标卡尺测量文物干燥前后的尺寸,并计算其变形率b。计算公式如式(3):

b=[(l1-l2)/l1]×100%

(3)

式中:l1为干燥前的尺寸;l2为干燥后的尺寸。

2 结果与分析

2.1 干燥条件

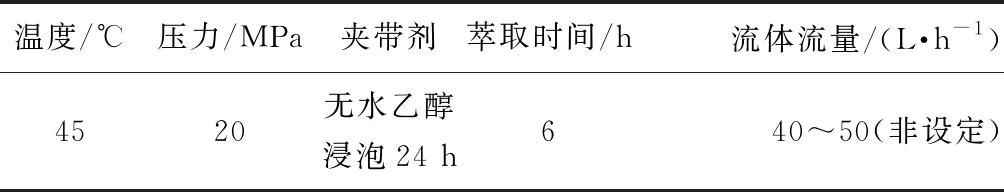

结合前期的探索性实验,设定样品的干燥条件如表1所示。

表1 干燥实验参数设定Table 1 Parameters of the drying experiment

2.2 中轻度腐蚀样品干燥结果

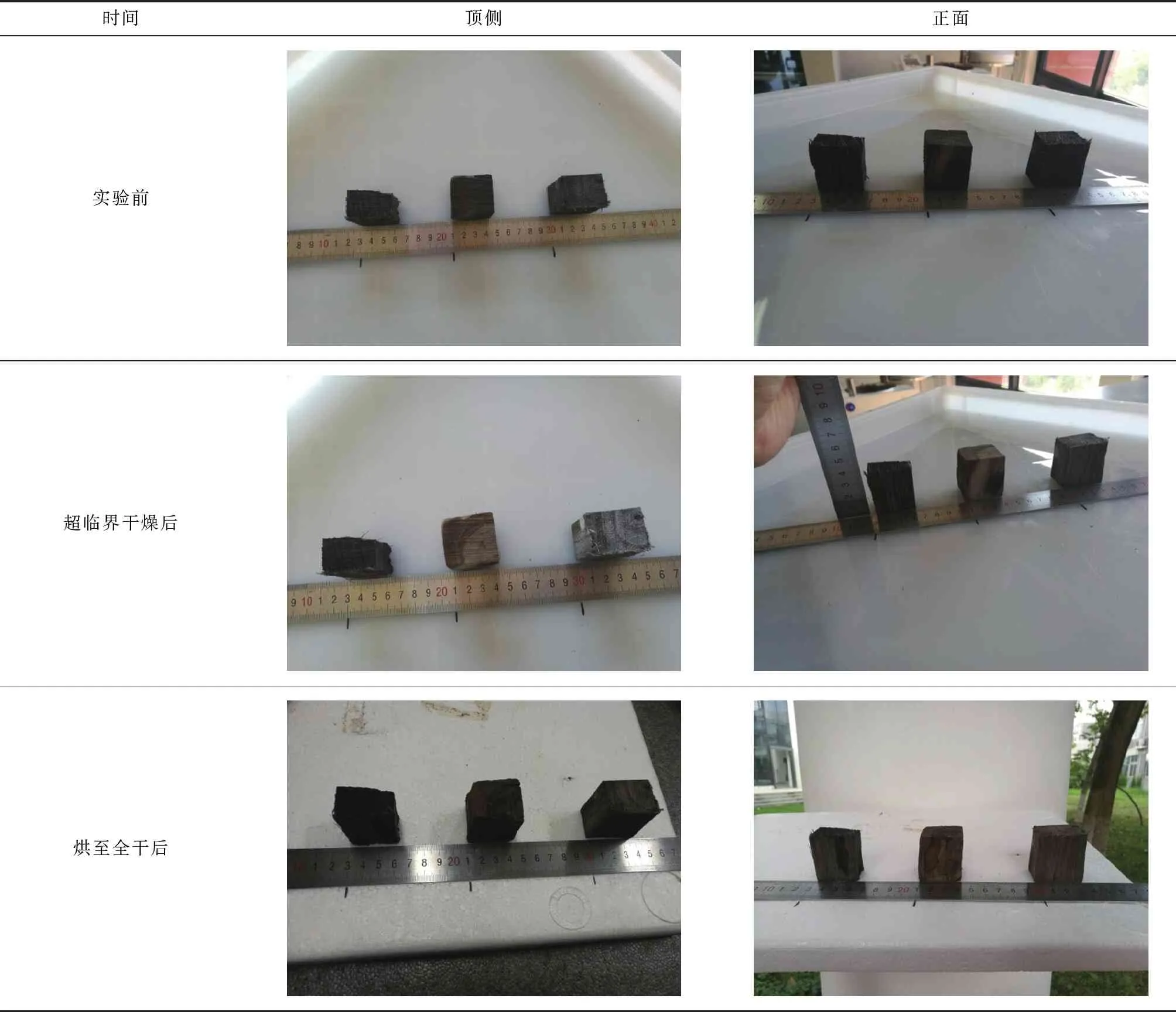

根据设定的工作条件,在干燥釜中干燥饱水木质文物的结果如表2所示。干燥后文物的变形率如表3所示。干燥前后文物的含水率如表4所示。

表2 饱水文物实验前后顶侧和正面观测图Table 2 Top and side view of wooden artifacts before and after the experiment

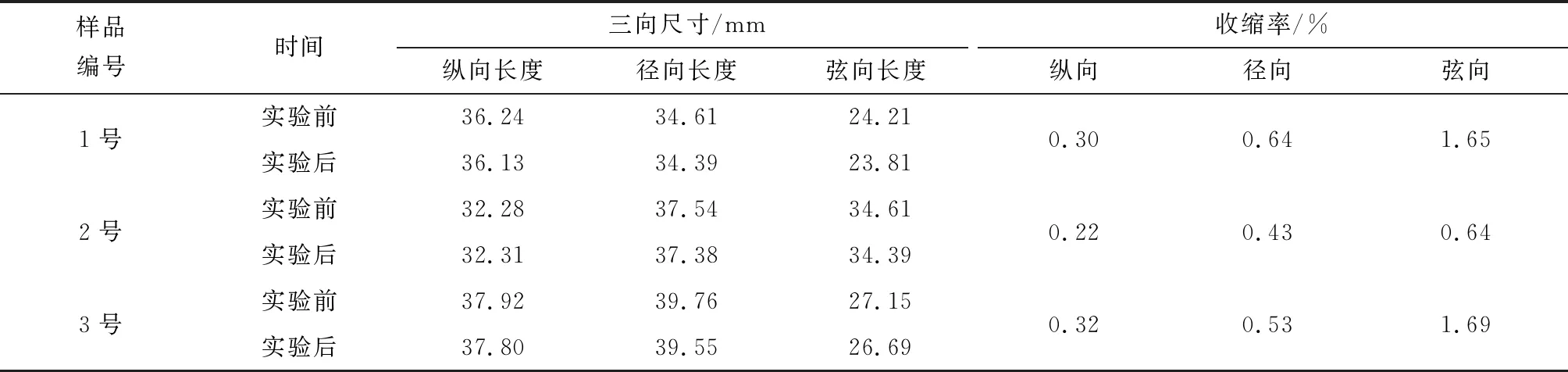

表3 1、2和3号样品干燥后变形率Table 3 Deformation rate after drying of Sample 1, 2 and 3

从表2可以看出,超临界干燥前后文物的外貌和形状没有明显的变化,在烘干后文物的表面出现明显的干缩裂纹。

用处理前后样品各向的尺寸变化来评价样品的尺寸稳定性。木材湿胀干缩具有很强的各向异性,变化规律为:纵向<径向<弦向。一般健康的木材阴干的干缩率为纵缩:0.1%~0.3%,径缩:3%~6%,弦缩:6%~12%[25]。根据表3可以看出,在超临界干燥以后,3个样品的三向变形率均低于或者接近健康木材阴干的尺寸变形率。说明用该方法来干燥出水木质文物以减少木质文物由于干缩应力较大而产生不规则的收缩是有效的。

对比表4可以看出,在超临界干燥前文物含水率超过100%,在超临界干燥后其含水率降为15%左右,该含水率低于或者接近文物保存的环境湿度,利于文物后期的保存。

表4 1、2和3号样品干燥前后含水率变化Table 4 Moisture content change of Sample 1,2 and 3

2.3 重度腐蚀样品干燥效果

取新的海洋出水文物编号为4、5和6号样品,进行干燥和脱盐实验。

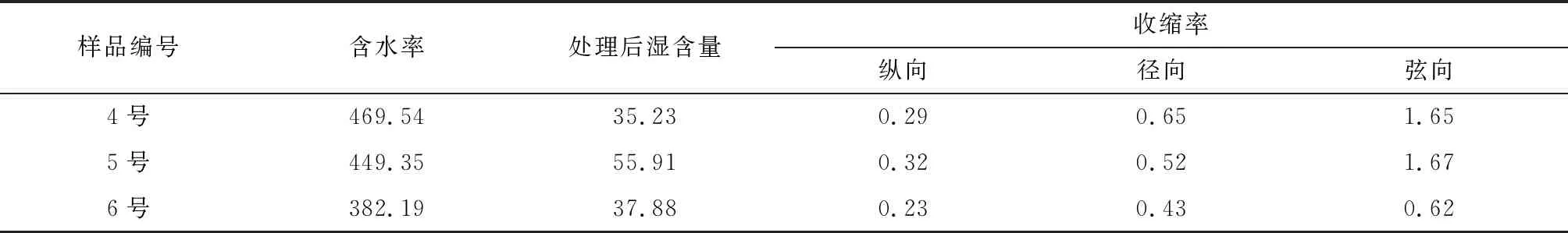

经过实验测得文物干燥前后的含水率以及三向收缩率如表5所示。

表5 含水率及处理后三向收缩率Table 5 Moisture content and deformation rate after drying (%)

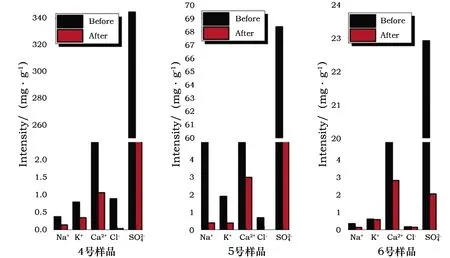

图3 4、5和6号样品的离子色谱分析结果柱状图Fig.3 Histogram of ion chromatographic results of Sample 4, 5 and 6

3 结 论

本研究的探索实验表明,在温度40 ℃,压力20 MPa的条件下,超临界CO2流体对海洋出水木质文物具有很好的干燥效果,表现为外表无收缩开裂损坏等现象,含水率下降到接近甚至低于存放环境的湿度,同时还能有效除去文物中的盐分,即同时实现对文物的脱盐干燥效果。