汉画舞蹈的种类与形式

2020-12-18刘建高众

刘 建 高 众

(1.北京舞蹈学院 舞蹈学系,北京 100081;2.天津师范大学 音乐与影视学院,天津 300387)

要对复杂的汉画舞蹈建立一个清晰的认知体系,首先须对其进行分类。分类是一种逻辑思维方法,也是一种结构方式,能使我们清晰透彻地面对所涉及的对象。比如要定义建鼓舞,就必须将汉画鼓舞分为建鼓舞、盘鼓舞、鼗鼓舞等不同类别,由此才能更好地规定其内容和形式。当然,实现这种目标,可能还需要确定更细致的分类原则,如地面的建鼓舞主要用于祭祀天地,而车马之上移动的建鼓舞则可能会用于战争。

图1 河南南阳出土汉画像石《踏盘长巾舞图》

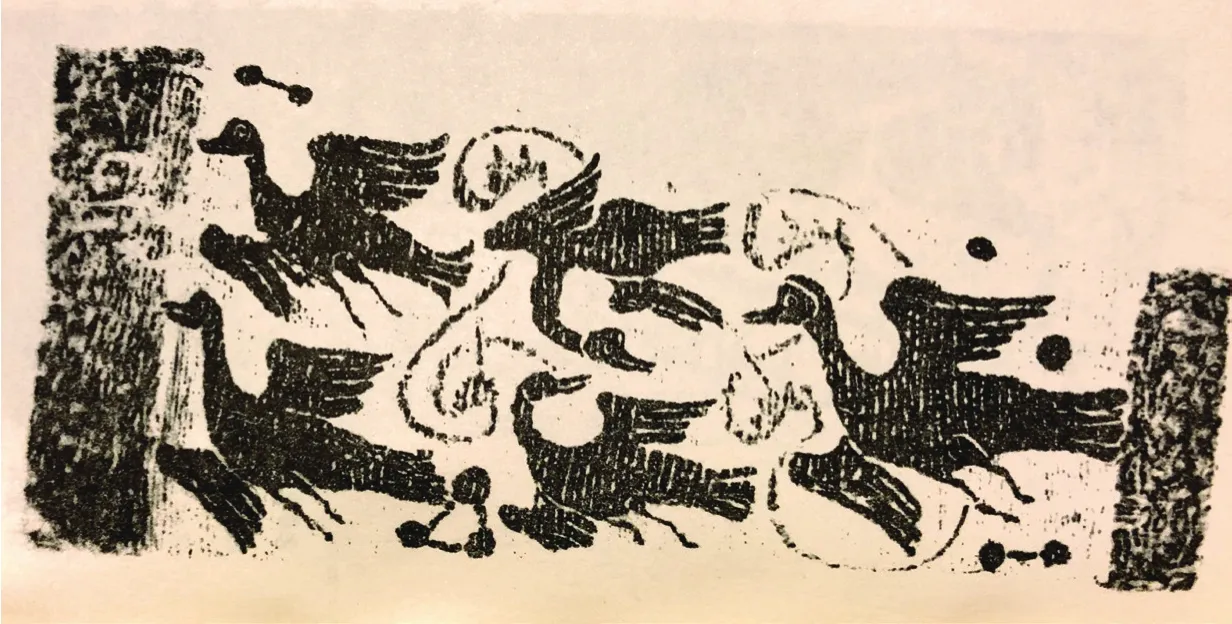

建鼓舞的鼓悬在建木中间,为“悬乐”,在先秦时期就用于祭祀。而盘鼓舞的鼓则置放在地面,是“逶迤丹庭”的舞具,通常有二鼓,分别代表日月。探知其各自的隐喻,才能在相似的鼓中发现不同的身体描写与叙事。从此意义上讲,形式即内容,汉画舞蹈的确认和种类划分是一块硬币的两面。汉画鼓舞中,建鼓舞中一鼓穿建木的形式与天地崇拜的主张相关,而盘鼓舞中二鼓代表日月、七盘或六盘作星辰排列的形式则与超脱红尘的微妙动机相连。

当我们用舞蹈术语“舞种”(包括“子舞种”)和“舞蹈形式”概括汉画舞蹈的种类与形式时,汉画舞蹈存在的社会语境与言辞语境①言辞语境即舞蹈所处的具体情境或舞蹈场。及所具备的性质与功能,才会有区别性地一一呈现在我们面前。

图2 汉画舞蹈的构成概况

一、从生活舞蹈到艺术舞蹈

“舞种”是艺术学的概念,指艺术舞蹈的种类,其充分发展时会产生子舞种,像古典芭蕾的四个学派、印度古典舞的七个流派,它们各有学术立场、艺术风格、技术系统和代表性的经典作品。“形式”也是艺术学的概念,是不同舞种或子舞种舞蹈的表现方式:或纯舞,或乐舞一体;或独舞,或双人舞;或男子舞蹈,或女子舞蹈,或男女同舞;或徒手舞,或道具舞;等等。而丰富性与否同舞种或子舞种的发展程度相关。在中国舞蹈史上,以“左图右史”形式记载的汉代舞蹈极为丰富,可谓纷繁复杂。汉画舞蹈也是一个很宽泛的概念,要细究其舞种与形式,首先要分别其所涵盖的生活舞蹈与艺术舞蹈两大类别。

图3 南阳市文物考古研究所藏《平索戏车、车骑出行、荡舟、狩猎和舞剑格斗图》

图4 重庆中国三峡博物馆藏《弋射收获图》

图5 重庆中国三峡博物馆藏《收获播种图》

凡日常生活中的手舞足蹈均为生活舞蹈,是人人可参与的自觉的身体行为与身体经验。这些“经验是有机体相互作用的结果、符号与回报,当这种相互作用达到极致时,就转化为参与和交流”[1]25—26。从身份、模态与话语的区分规则来看[2]9,生活舞蹈的舞者身份随社会身份而定,多为非职业舞者,包括贵族士人的“以舞相属”、农人的农作舞、猎人的狩猎舞、武士的战斗舞、常人的娱乐舞等;舞蹈中的服饰、道具、音乐等模态均为日常化构成;身体话语表达基本分为百姓日常的世俗生活和礼仪祭祀的信仰生活。这些舞蹈尚未进入艺术状态,所以还谈不上舞种和舞蹈形式。

艺术舞蹈和生活舞蹈的区别也在于这三点。汉画舞蹈中生活舞蹈的舞者身份是贵族、士人、农人、狩猎者、武士等非职业舞者,艺术舞蹈的舞者身份则为职业舞伎、俳优和巫师等,他们久经训练,舞技高超。其舞蹈模态非日常所有,而为特意制作,丰富多彩,成本较高,诸如奢华的建鼓、长袖、盘鼓、长巾及羽人的流苏装饰等,并以钟、鼓、琴、瑟等多种乐器伴奏。如此,其身体话语的表达就进入更深的层面,尽管也脱不开世俗生活和信仰生活两大类,比如凌空飞越的长巾盘鼓舞(图1)。由于这些舞蹈形成了自己的艺术程式和技术体系,它们就具备了舞种、子舞种和舞蹈形式的要素。汉画中生活舞蹈和艺术舞蹈的构成概况如图2。

生活舞蹈中的世俗生活层面包括车马、渔猎、庖厨、耕种等。车马出行图在汉画中多有表现(图3)。《后汉书·马援列传》载马援言:“夫行天莫如龙,行地莫如马。马者,甲兵之本,国之大用。安宁则以别尊卑之序,有变则以济远近之难。”车马出行浩浩荡荡,象征尊贵。如图3中的《平索戏车、车骑出行、荡舟、狩猎和舞剑格斗图》,有上桥车马、桥上车马和下桥车马,三组车马与桥面恰好形成双弧形。马的形态各异,上桥之马立身弯膝,桥上之马高大稳健,下桥之马昂首扬蹄。桥头有侍者恭候,上桥车马又与其后飞奔跟进的车马构成平索戏车图像,精彩之况不亚于法国的马队芭蕾。

图6 非洲喀麦隆乌吉拉地区的种植收获舞(刘建、李红梅编译《非洲舞蹈》,北京舞蹈学院舞蹈教育研究所资料,2008年)

图7 土家族毛古斯舞的舞具及狩猎舞,中国艺术研究院舞蹈研究所金娟摄

图8 河南南阳方城东关汉墓出土汉画像石《阉牛图》

图9 南阳汉画馆藏《武士图》

图10 南阳汉画馆藏《蹶张图》

图11 四川彭县出土《男女以舞相属图》

《史记·货殖列传》云:“弋射渔猎,犯晨夜,冒霜雪,驰坑谷,不避猛兽之害,为得味也。”汉代许多渔猎图也常带有山水田园气息,如《弋射收获图》(图4)。上层有游鱼飞鸟、荷花高放,弋射者一坐卧扭身张弓,一跽坐仰身搭箭,姿态优美如舞蹈;下层则描绘收获,倒是平实的劳作景象,六个农夫正在稻田挥汗如雨:前两人手持长镰刈禾,后三人在捆绑,最后一人肩挑禾穗,手提空篮,是来田间送饭后顺便挑些稻谷回去的。这是真正的“劳作图”,却非“劳作舞图”。庖厨是渔猎收获的续篇,乃成其“味”也。与耕种图一样,庖厨图中从烹调到上菜,都带着很强的身体节奏感,特别是在巴蜀等富庶之地的汉画中。

巴蜀是当时重要的产粮区之一,扬雄《蜀都赋》曰:“蜀都之地,古曰梁州。禹治其江,渟皋弥望,郁乎青葱,沃野千里”,这里物产丰富,经济繁荣,厚葬之风甚浓,画像砖作为装饰宫殿或墓壁的建筑材料十分流行。与山东有别,四川汉画多天真质朴,清新明朗,“题材多轻政教而重生活,作品有着鲜活的世俗生活格调和鲜明的地域特征”[3]132。

重庆中国三峡博物馆藏汉画像砖《收获播种图》(图5)中,六个劳作的农夫排列成梯形,右侧四人高举长柄弯头镰刀(与图4《弋射收获图》工具相似),左上一人持圆形器物作播种状,左下一人手持之物模糊难辨,或与左上呼应,田边三株扶桑树(或合欢树)郁郁葱葱。六个农夫步调一致,富有节奏感,右侧四人所执镰刀或为“舞具”,并成三角队形,舞姿相同,中心一人仰头回望高扬的舞具,自我欣赏(这在实际劳作中是不可能有的),与其他三位形成错落的节奏。值得一提的是农田边的扶桑树(或合欢树),其生殖繁衍的隐喻正与“种植—丰收”相契合。在非洲的喀麦隆,尚保留有类似的种植收获舞(图6)。妇女们高举丰收的镰刀,脚上挂着播种的圆形编织物,撒种与收割合而为一。在古典芭蕾中,有两个基本动作——阿拉贝斯(Arabespue)和阿迪久(Attitude),前者可译成“撒播”,后者可译成“收获”,恰与喀麦隆的种植收获舞异趣同工。

她们使用的镰刀和编织物亦可视为舞具。[4]62说到舞具,中国土家族毛古斯舞者便持弯头树枝,表演收割、打场、战斗、狩猎等场景(图7)。

“‘人情者,圣人之田也。’(《礼记·礼运》)人情如田,情深即深耕,文明即收获。稼穑于自然之春秋(水土),不夺农时,是老圃所为;稼穑于义理之春秋(以当王法),化成天下,是孔子所为。后世倡言天子亲耕藉田之礼,也正是指向躬稼与天下。”[5]115在中国农桑经济背景下,采桑图和纺织图也与耕作图相类,一些采桑图更是直接进入中国古代舞蹈画册。

渔猎农桑之外,汉画中还有阉牛等奇特的劳作舞图。河南南阳方城东关汉墓出土画像石《阉牛图》(图8)中,龙腾,熊舞,牛奔,公牛扬蹄刹那间,一胡人装束者乘机跳跃跨步出刀阉割。“《易传》中讲的‘象’又分为两种:一种是自然之象。如说‘在天成像,在地成形,仰则观象于天,俯则观法于地’。这里的‘象’都是客观存在的事物形象。另一种是卦象,这是圣人根据自然之象创造的符号……即‘象其物宜’……圣人造象的目的,不是为了给自然之象写照,而是为了表达对宇宙、对人生的看法……这样,圣人所造之卦就兼有既为自然写形,又为圣人达意两方面的功能,这‘象’实就是意象。”[6]41汉画生活舞蹈的作者不是圣人,但也明白其中道理,于是创造了“象其物宜”的弋射、收获、耕种、阉牛等图像。

劳作舞外,又有战斗舞和武士舞,展现了汉人之勇。战斗舞的舞者为武士、卫士、剑客、羽人等。在汉画舞蹈中,战斗舞(战争舞、格斗舞、角力舞)或武士舞(战士舞、力士舞、剑客舞、羽人格斗舞)等是一大类,其中还包含丰富的子类,如格斗舞类中的人与人斗、人与兽斗(斗牛、斗虎、斗狮等)。

河南南阳地处豫、鄂、陕三省交界处,是通往中南、西南地区的重要门户,是西汉时期的政治、经济、军事重镇,也是东汉光武帝刘秀的故乡和成就帝业之地。南阳在汉代是一个军事活动十分活跃的地方,也是名将和武士辈出之地。“宣物莫大于言,存形莫善于画。”南阳汉画馆藏《武士图》(图9)展现了典型的武士舞姿:中间的武士以弓步造型,头发直竖,手腕、脚踝纤细,小臂、小腿的肌肉却很发达,斜出的右臂已击倒一位持剑者,立掌左臂正对一位持钩镰者,其“力拔山兮”之势与升腾的青龙、飞舞的朱雀恰成呼应。南阳出土的画像石《蹶张图》(图10),描绘了材官蹶张的形象。其头部极为夸张,躯干紧缩,四肢内收。他横扭巨头,口叼箭矢,手拉弩铉,脚踏弩弓,张力十足。

图12 河南南阳出土《鸿门宴图》

图13 河南南阳出土《二桃杀三士图》

图14 山东滕州汉画像石馆藏《建鼓羽人图》

图15 山东沂南北寨村墓中室东壁门楣《乐舞百戏图》

南阳出土的画像石《平索戏车、车骑出行、荡舟、狩猎和舞剑格斗图》(图3)中,画面的右上角为“舞剑格斗”。二剑客左手执盾,右手持剑,猎狗撕咬麋鹿的血腥场景更是烘托了这种紧张的气氛。两汉时九州为一,疆域辽阔,人之精神亢奋、积极进取由此可见一斑。在汉墓中,战斗舞展现了汉人的尚武精神,同时,剑拔弩张的气氛和格斗竞技的场面,还有驱邪功能,以求墓主人的平安。

在生活舞蹈的世俗生活层面,“以舞相属”兼具礼仪与娱乐性质,常为即兴作舞,上至达官,下至平民,皆谙熟此舞。以舞相属的形式类似于今日交谊舞,“它是在一人自舞—相属他人—他人继舞为报—相属另一人这样一个循环过程中体现人际关系和人际情感。舞蹈中有一定的规矩,不按规矩跳舞,习惯上被视为不礼貌或蔑视对方的行为”[7]50。四川彭县出土的汉画《男女以舞相属图》(图11)中,男子束发戴冠,宽袍广袖,袖中又套窄长袖,镶边,右手举起,左手作相邀状,女子亦宽袍广袖,举右手,左手前伸答舞,旁有女侍者执便面(扇子)(至于其是否为汉代便面舞,尚需另当别论)。此类以舞相属的画像,时常伴以合欢树、伏羲女娲交尾、二龙穿璧、二龙缠尾、双鹤相亲等图像。

礼尚往来类舞蹈的空间,还从夫妻家庭场所延伸至公共社交场合,鸿门宴中的剑舞就是其例。河南南阳出土的《鸿门宴图》(图12)中,自右向左依次为项羽、刘邦、项庄、项伯、二侍者,项庄舞剑,项伯正欲起身相属。鸿门宴中的剑舞可以说既属于世俗生活层面中的礼尚往来,又属于信仰生活层面中的儒家礼仪。此类题材的汉画还有《二桃杀三士图》(图13)。自右向左依次为灵芝树、自刎武士、取桃武士、放二桃的高足盘、自刎武士、晏婴、齐景公、大臣。三武士均挂强弩,有如蹶张。我们可以将此二图当作历史现场的入口,在细腻的姿态中感受三位武士的忠义及项庄舞剑的智慧。

与儒家礼仪的生活舞蹈相比,道教舞仪更加普遍和生动,至少东汉的“歌舞祀西王母”比“以佾舞祭孔”更隆重。道教诞生之时,正是汉画像艺术大量出现之时。道教对汉画艺术的影响首先反映在题材上,其中羽人舞是绕不开的话题。

图16 河南郑州出土汉画像砖《盘鼓长袖舞图》

图17 甘肃博物馆藏《男子三人长巾舞图》

羽人是汉代神仙系统中的重要角色。在汉画中,羽人或打斗,或飞翔,或伸手饲凤(图14),形体夸张,姿态优美。“从帝王求仙活动的始终去分析,这一时期神仙信仰的特点有二:一是借助神骑升仙;二是相信神仙下凡,同神仙的接触中得到灵性或不死之药。”[8]177这便是羽人飞天和羽人饲凤的文化背景。而那些“春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻,四时之间亡日休息”(晁错《论贵粟疏》)的平民百姓则“聚会里巷阡陌,设(祭)张博具,歌舞祠西王母”(《汉书·五行志》)。这种歌舞祭祀活动,尤如欧洲中世纪的化装舞会。在汉画中,羽人也会参与六博、格斗等歌舞活动,与民同在。毕竟,“仙学难以普度,不是人人所能行的”[9]310。

羽人能上天入地,自有其“术”。道教与道家的身体行为不仅确立了其生活舞蹈观,而且确立了其身体舞蹈术的基础,如心斋、守一、定观、存想、吐纳等,以求达到庄子《逍遥游》中“乘云气,御飞龙,而游乎四海之外”的境界。山东滕州汉画像石馆藏《建鼓羽人图》(图14)中,羽人或格斗,或凌空,或饲凤,以导引墓主人西向仙界。达及仙界的目的是取得仙丹,这就涉及羽人生活舞蹈的身体行为链:参与人间的六博、格斗,导引墓主人升仙—在仙界以仙草侍奉西王母,饲凤,取丹奉西王母—替西王母赐仙丹给人间墓主人。这些身体叙事有的要靠生活舞蹈完成,有的则要靠艺术舞蹈完成。

图18 徐州韩兰成私人汉画博物馆藏《公鸡舞图》

图19 江苏铜山出土汉画像石《女子群舞礼乐图》

从生活舞蹈到艺术舞蹈,很像图14中的“羽人格斗舞”上升为“羽人飞天舞”,不仅有了职业舞者和非职业舞者身份的区分、模态的区分和话语的区分,而且有了武术与“掌上舞”技术的区分。汉画舞蹈中职业舞者所为的艺术舞蹈,首先是世俗生活层面技术超群的乐舞百戏这种社会性表演项目。“乐舞百戏,是伴随秦汉经济的发展和文化高涨而兴盛的表演艺术,是汉代表演艺术的主体。百戏不是一种定型的、完整的、规范的艺术形式,而是混合了竞技、杂耍、歌舞、幻影等综合而成的表演艺术”[10]55,由被称为“舞伎”“俳优”的职业人员表演,生动体现了汉代表演艺术兼收并蓄、包罗万象的特征。百戏可以包含乐舞,但乐舞不可包含百戏。

图20 郑州黄淮艺术博物馆藏《施礼四舞俑》

图21 河南南阳王庄汉墓出土画像石《祥禽鹄鸟图》

图22 汉画舞蹈的分类

上至宫廷,下至民间,均有乐舞百戏的身影。《西京赋》描绘出其浩大和神秘:“临迥望之广场,呈角抵之妙戏。乌获扛鼎,都卢寻橦,冲狭燕濯,胸突铦锋,跳丸剑之挥霍,走索上而相逢……总会仙倡,戏豹舞罴。白虎鼓瑟,苍龙吹篪。女娥坐而长歌,声清畅而委蛇……蟾蜍与龟,水人弄蛇。奇幻倏忽,易貌分形;吞刀吐火,云雾杳冥;画地成川,流渭通泾。”而汉画也创造了与汉赋相比肩的直观的艺术形象,人物众多,场面宏大,多种表演组合在一起。沂南北寨村墓中室东壁门楣上的《乐舞百戏图》内容非常丰富,“表演项目有:飞剑跳丸、掷倒伎、戴竿、跟挂、腹旋、走索、马术、鱼龙漫衍(戏龙、戏凤、戏豹、戏鱼)、戏车、七盘舞、建鼓舞等10余项,演员28人。伴奏乐器有:钟、磬、鼓、鼗、排箫、竖笛、笙、瑟、埙等,乐队演奏人员共22人,场面十分壮观”[10]56。(图15)

跳丸又名弄丸,是一项杂技项目,在汉画像中较为常见。飞剑跳丸则在跳丸的同时加入了飞剑(图15左上),难度更大,也更有危险性。掷倒即倒立。演员双手据地而立,双足在前做“塌腰顶”的动作。走索和寻橦,有时也融合掷倒,颇为惊险。戴竿又名都卢寻橦,即今天杂技中的长竿技艺。“都卢”为国名,据说其国之人体轻而善攀缘。寻橦即指长竿。该杂技是从春秋时期的“侏儒扶卢”发展而来,并吸收了都卢这个地方攀缘的特点。[11]31(图15左)又有“戏车高橦”,是指在奔驰的马车上表演这类高难度的动作。(图3、图15右下)。

乐舞是音乐和舞蹈的结合,种类与形式大致有三:其一是乐舞分开的乐伴奏、舞自跳(图15左下盘鼓长巾舞);其二是乐器为道具,舞为道具舞(图15左上建鼓舞);其三是乐的单独演出,有乐无舞(图15上钟磬乐)。

当世俗生活层面社会性的表演收缩到饮宴陈伎范围时,大型的百戏表演就逐渐退出,百戏开始让位于乐舞。郑州汉画像砖上有盘鼓舞(图16)。图16上中,一女伎舒展长袖,横向倾斜起舞,有踏盘鼓之动势。两侧一人跽坐执桴击盘,另一人似持鼗鼓伴奏,身旁似一鼓。图16下中,一女伎甩长袖,反向翘袖折腰踏鼓而舞,左有乐人击鼓,右有乐人似伴唱。当初,戚夫人舞蹈时,唱《出塞》《入塞》《望归》之歌。汉画像砖上的长袖盘鼓舞应该也会有身体叙事,就像武士舞与《鸿门宴图》和《二桃杀三士图》中的叙事一样,但应是私人叙事,而非宏大叙事,因为舞蹈场域已设定为私人性质。

在汉画中,纯舞可以排除乐队和乐人,但不能排除乐器和乐音为舞蹈规定的节奏和旋律。汉画舞蹈中,亦乐亦舞(如建鼓舞等)的音乐技术也应该融合进纯舞之中,而区别于西方芭蕾之类的纯舞。即使不强调“乐舞一体”,中国古典舞的纯舞也多是人与道具的相融,即所谓的“道具舞”。在甘肃武威发掘的西汉木胎碗形漆樽的腹壁上绘有车马出行、舞蹈纹和垂帐纹等图像。其中的《男子三人长巾舞图》(图17)极为生动。三名舞者身着长衫裤,束腰,头顶盘髻,手舞长巾,呈三角形。左端的舞者作弓箭步,扭身回望,双手挥动长巾作顺风旗式,应与另两角的舞者等距。另两名舞者提肘直身旋转,以长巾相会,其中跪转舞者长巾与顺风旗式舞者的长巾相勾连,呈高低错落之致。长巾技的使用凸显了这一舞蹈形式的身体表达。

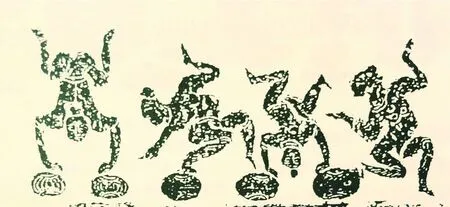

在排除乐队和乐人之后,汉画舞蹈的主人公——舞伎和俳优的手舞足蹈就呈现在我们面前。前者之舞偏重审美,后者之舞偏重“审丑”。他们同时出现在世俗生活层面的娱乐宴饮舞蹈中。审美的宴饮舞多是舞伎所为,如图16中的盘鼓长袖舞;审丑的娱乐舞多是俳优所为,除百戏中的跳丸飞剑、掷倒、柔术等技术展示外,他们也会介入建鼓舞、盘鼓舞、鼗鼓舞、巾袖舞等中,滑稽诙谐,打趣逗乐,丰富了汉画舞蹈的形象,调节了汉画舞蹈的气氛。《公鸡舞图》(图18,私人藏②目前许多散落的汉画像石、砖或拓片等为私人所收藏,其中或许存在仿品,需要鉴别。)中,男子俳优四肢扭动,亦谐亦庄,其手上的“鸡爪”亦为道具。在汉画中,鸡首人身的形象也出现在西王母座前,故俳优的公鸡舞或也有超越世俗的意义。

图23 徐州韩兰成私人汉画博物馆藏《建鼓舞图》

图24 汉画建鼓舞的分类

在艺术舞蹈的信仰生活层面,舞伎承担着主要任务,并以礼乐为先。礼乐指“以手袖为威仪”的礼仪性舞蹈,多流行于中原。江苏铜山出土的汉画像石《女子群舞礼乐图》(图19)中,八个舞伎排成两排,高髻长服,舞姿肃穆凝重。郑州黄淮艺术博物馆藏《施礼四舞俑》(图20)更为典型。此类舞蹈图像所占空间不大,画面多呈蓄势待发状态,以显儒舞之含蓄。

图25 汉画盘鼓舞的分类

图26 山东嘉祥武氏祠东壁及宋山祠东壁《男子卧打五鼓舞图》

信仰生活层面的另一大类是尽力拓展身体空间的“轻步回舞,灵谈鬼笑”的巫道乐舞。在汉代,巫道常不可分。道教产生于民间,而民间多尚巫。有专家认为,汉代葬礼中的专业人士是巫术士,而非道教徒。[12]48就舞蹈而言,巫比道更职业,影响也更大。巫多活跃于楚地,王逸《九歌章句》云:“昔楚国南郢之邑,沅、湘之间,其俗信鬼而好祠。其祠,必作歌乐鼓舞以乐诸神。”乐舞表演者多为女性巫师。“据信阳楚墓锦瑟得知,巫师的形象有三种:第一种身穿红色长衣,袖口略束,头戴黄色的前有乌首后有鹊尾的帽子,双手似鸟爪,各持一蛇,似在执行巫术;第二种身穿银灰色大衣,头戴黄色高顶上平细腰的帽子,双手合持一法器,伫立在蟠曲的蛇身上面,似乎在显法降灵;第三种形体奇异,扁头、粗颈、大腹,腹前有一龙首,左侧持立一龙身,而巫师两腿微启,临危不惧,作缓步前进状”[13]49。女巫持蛇而舞为拟兽舞,所拟之兽多为神兽,如青龙、白虎、朱雀、玄武四灵。它们有极强的动感,朱雀常作展翅跳跃。四灵舞蹈可归为神兽舞或祥瑞舞,是“不语怪力乱神”的儒家乐舞所不为的。拟兽舞能否算作一种舞蹈尚有待讨论,但其动作与动势确给舞伎与俳优带来想象,激发了“人的本质对象化”。

图27 山东济宁喻屯镇城南张出土东汉晚期《车马乐队俳优舞图》

河南南阳曾为楚地,这里的汉画中多有祥禽瑞兽的形态,为舞蹈提供了拟兽舞姿原型。南阳市王庄汉墓出土的画像石《祥禽鹄鸟图》(图21)中,五只鹄鸟,四前一后展翅飞翔,中间两只回头探望尤为生动。五只鹄鸟周围是云纹和星宿图像。在汉代,鹄被视作一种祥禽,“甚至被排练成音乐、舞蹈节目”[14]190。祥禽瑞兽生动的姿态给汉画舞蹈带来巨大的创作空间。

祥瑞舞与巫道舞姿,两者不无关联。同样在河南南阳出土的汉画像石《踏盘长巾舞图》(图1),其舞姿即是典型的飞驰回望祥禽舞。舞伎脚下为象征日月星辰的盘鼓,与图21中的云纹和星宿图像相呼应。其头饰或为高帽或高发髻,以示头部之长,类于鹄鸟等飞禽。她右手持长巾,似颈似翅,左臂羽毛饰物恰与祥禽相合,特别是腰间悬挂二长巾,于跳踏前行之间“展翅”飞动。与长巾伎相呼应,她的左边是高帽稽拜长袖舞和叠案倒立,身体左向;其右似一傩,持旌呼号,又有二高帽乐伎似在伴奏。此类舞蹈可归为巾舞的形式。巾舞是汉代一种名舞,舞者用巾作为道具。舞者装饰华丽,衣襟(巾)飘扬,或一手单握长巾(单巾),或双手高扬长巾(双巾),或向前腾跳奔跃,或扭身回望踏跳。舞姿时而矫健奔放,时而婀娜翩跹。该舞或原为楚巫“娱诸神”时所跳,后用在宴饮或百戏中。

在巫道乐舞中,职业的舞伎或俳优还会以傩和羽人等形象出现。前者为面具舞,舞姿狞厉,用以驱逐疫鬼(图1);后者为“身生羽”的化装舞,舞姿轻灵,与祥禽相似,用以导引升仙(图14)。

汉画中,生活舞蹈比生活行为多一些“虚幻的力”(图5),而艺术舞蹈又比生活舞蹈更虚幻一些(图1)。“在坚持虚构与非虚构区分的同时,又承认中间的过渡地带,也就是说,将虚构与非虚构叙事描述为颜色渐变的光谱。”[15]70以这种角度观看汉画舞蹈中生活舞蹈和艺术舞蹈两大种类,二者所构成的“光谱”比这种简单的分类要复杂得多。

图28 山东济宁喻屯镇城南张出土东汉晚期《车马乐队俳优舞图》局部“胡人五鼓倒立盘鼓舞”

二、形式即内容

汉画舞蹈的两大基本种类中,显然艺术舞蹈更具艺术品质,因此,以艺术学的视角对汉画舞蹈进行舞种划分,自然落在了艺术舞蹈之上,无论是表现世俗生活还是信仰生活。严格地讲,以内容划分舞种不是最佳的分类方法。许多时候,世俗生活层面与信仰生活层面的界限及其各自子类之间的界限,并非泾渭分明,如图1中的长巾盘鼓舞和图19中的长袖舞。此时,依据形式对舞种的划分就成为更有效的方式,如图1中的盘鼓道具与羽翅服饰当同日月星辰和飞鸟相关,图19中行列式的女子八人群舞则与儒家佾舞人数相关。就此而言,舞蹈形式即内容。

图29 汉画长袖舞的分类

在布迪厄看来,场域是“各种位置之间存在的客观关系网络和构型”[16]133,也是一个社会空间。其必不可少的因素是竞争力量的存在。从场域到以“事”为中心的构造的场,也是一种不同力量竞争的构型。舞蹈形式划分的依据有多种,如人种、族群、性别、年龄、人数(单、双、三、群)、徒手舞与道具舞等,而谁是其中的主导力量,则要在构型中辨识。依据汉画舞蹈的特点(某种意义上也是中国舞蹈的特点),我们以道具舞为切入点进行划分,从形式认知达及内容认知,由此把握其“客观关系网络和构型”。

中国舞蹈有乐舞一体的性质,汉画道具舞亦然。依据乐器道具、非乐器道具及两者兼有可将其划分为三大类。乐器道具舞可以分为鼓舞、铎舞等,鼓舞又有建鼓舞、盘鼓舞、鼙鼓舞、鼗鼓舞等。非乐器道具舞可分为袖舞、巾舞、拂舞、面具舞等。亦可按照道具的物理形态再划分出子舞种,如袖舞有长袖舞、广袖舞、博袖舞、小袖舞、套袖舞、袖里藏巾舞等。至于乐器与非乐器道具兼有的舞蹈种类则包括长袖建鼓舞、长袖盘鼓舞、袖里藏巾盘鼓舞等。可以继续依据某一原则如性别、人数、道具形态等细分,而每一形式划分都会有内容的变化。(图22)

由舞种而及舞蹈形式,由舞蹈形式而及舞种,汉画舞蹈的种类就变得愈发纷繁复杂。仅就建鼓舞而言,它自身就构成一个形式系统:在鼓的形制上,有地面鼓和车骑鼓、高鼓和低鼓、加跗鼓的建鼓和加蹴鞠的建鼓、加羽葆的建鼓和加羽葆并铜铃的建鼓、单双羽葆的建鼓和长短羽葆的建鼓等;在建鼓舞者性别及数量上,有男子单人舞(图15)、男子双人舞(图14)、男女双人舞(图23);在击打方式上,有立打、坐打、跳打;在击打道具上,有双桴打、长袖打、一桴一袖打;在乐器配制上,有纯建鼓舞、建鼓与鼗鼓舞、建鼓与钟磬舞(图15)等。(图24)

《建鼓舞图》(图23)中高鼓通天达地,上有双羽葆与华盖而无神鸟,似能转动,左右各悬六只铜铃。鼓舞者一男一女,女子倾身持长袖袖头击鼓,男子倾身作跳跃状,持桴击鼓。鼓后有二人持鼗鼓伴奏,身体随乐而动(可视为道具坐舞)。显然,此男女搭配的建鼓舞既非儒家礼乐,亦非巫道之乐,而更多带有世俗生活层面的节庆娱乐表演性质。

建鼓舞外,盘鼓舞子舞种的舞蹈形式同样令人眼花缭乱,且同样以技术指向身体语义。依据舞者性别、舞者人数、盘鼓分合、盘鼓数目及与其他道具共用的形式等,可将其形式区别如图25。

山东嘉祥武氏祠东壁《男子卧打五鼓舞图》(图26上)中五鼓成排,一男子舞袖其上,以两脚足尖和膝盖击打四鼓,左手击打第五鼓并作为支撑点,仰头注视右手的扬袖,似乎正准备下一个翻身击鼓的动作。五鼓两侧各有一持桴舞者,左边者已上鼓,右边者似刚下鼓。山东嘉祥宋山祠东壁也有极为相似的图像(图26下),卧打者与上图舞姿相同,只是右手扬袖并手执一桴。五鼓两侧也有同样的呼应者,只是左边刚从鼓上下来的舞者转身持桴回望,其三角尖帽显示了胡人身份,同时也说明汉地盘鼓舞在融入胡人杂技后已经由形而上的追求改变为形而下的娱乐。

这种胡人带来的盘鼓舞杂技化倾向,在山东济宁喻屯镇城南张出土的东汉晚期《车马乐队俳优舞图》中的“胡人五鼓倒立盘鼓舞”中达到了极致(图27、图28)。图分两层。上层为车马与羊车出行,前后有身着汉服跨步倾身的羽人相伴导引,奔向仙界。下层中间为华盖下的墓主人。因为其左侧为被缚的胡人战俘,身后为汉人武将文臣,文臣后面的桌上还有砍下的人头,故其身份为将军之类。墓主人右侧的文臣身后,上排是十个乐人,下面是十个俳优,或称“杂技舞人”。十个杂技舞人装束一致,头顶挽椎髻,仅着小裤。左起:三人表演踏鼓舞,在鼓上倒立、虎跳;第四人执圆头棒;第五人舞轮,一轮正在左臂滚动;第六人跳丸,三丸在空中,双脚各踢一丸;第七人执一竹筒;第八人弄剑,三剑抛在空中;第九、十两人倒立。从其突出的高鼻、裸体、椎髻等形象,可知这是个胡人乐舞的杂技团体。舞轮、跳丸、弄剑、掷倒(跟斗)、踏鼓等技艺同他们的短衣装束和矫健身体相配。上排十名乐人,左起:第一、第二人为歌者,三吹埙,四拍板,五排箫兼鼗,六排箫,七笙,八埙,九篴,十管。从乐器来看,其演奏应是清商乐。从乐队与舞蹈两部分来看,应是中原乐队与胡舞杂技的结合。[17]42

在汉画艺术舞蹈的道具舞中,乐器类以鼓舞为代表,非乐器类则以袖舞为代表,其中长袖舞又排在第一位。依据舞者、舞人数量,舞姿及与道具的配合等,可将其分类如图29。

河南郑州黄淮艺术博物馆藏《施礼四舞俑》(图20),四舞者顶发中分,束髻下垂,着红白相间右衽长袖曳地长裙舞服,表情凝重。二跽跪舞者在前,俯身垂首,双手伏地施礼,右手舞袖搭左手上成交叉状。二立舞者在后,含胸平视,微曲膝,垂右长袖,左长袖前伸成垂袖状施礼。与长袖盘鼓舞女子独舞(图16)相比,四舞俑所占空间较小。

索绪尔曾经把语言符号比作一张纸的两面,思想与声音不能分离。在汉画舞蹈中,无论是生活舞蹈还是艺术舞蹈,都同时具有这正反两面。如果我们把索绪尔的日常语言提升到海德格尔的“诗的语言”,那就进入了汉画艺术舞蹈的身体语言当中。此时,舞种与舞蹈形式就成为一张纸的“一面”,它的“另一面”,则需要更细致的性质与功能研究了。