徐峥喜剧论

2020-12-18张春

张 春

(湖南工业大学 影视艺术系,湖南 株洲 412007)

2020年春节,在严峻的新冠肺炎疫情形势下,原定在春节档上映的电影全部撤档。其中,《囧妈》(又称《俄囧》)“迅疾又被宣布由字节跳动包揽而改为线上首映,由此引发的院线阵营以及其他同行对徐峥的舆论声讨和‘围剿’”[1]109,引起了广泛关注。通过网络途径看过《囧妈》的观众发现,该片与此前的“囧途”系列电影(包括《人在囧途》、《人再囧途之泰囧》[以下简称《泰囧》]、《港囧》、《心花路放》等)大同小异,甚至还有些牵强附会,“冒犯了受众的观影快感和审美预期”[2]25,社交网站开始频现负面评价,有关徐峥在喜剧方面江郎才尽的说法甚嚣尘上。

“70后”徐峥毕业于上海戏剧学院,表演功底自然不能小觑。他被大众认可是主演《春光灿烂猪八戒》(2000年),参演喜剧则始于《疯狂的石头》(2006年),之后主演了《爱情呼叫转移》(2007年)、《夜·店》(2009年)、《人在囧途》(2010年)、《搞定岳父大人》(2012年)、《泰囧》(2013年)、《摩登年代》(2013年)、《心花路放》(2014年)、《港囧》(2015年)、《囧妈》(2020年)等多部喜剧。在执导、主演喜剧的同时,徐峥还主演或监制了《无人区》(2013年)、《催眠大师》(2014年)、《我不是药神》(2018年)、《幕后玩家》(2018年)等现实主义作品。社会需要优秀作品,徐峥作品正迎合了这种需求,他的电影不断创造高票房纪录,票房在人民币10亿元以上的作品就有4部,《我不是药神》更是突破30亿元,他也成为最早的名副其实的“双十亿导演”。但市场是变化多端的,或者说市场本身就具有话题性,我们站在当下电影产业发展的角度,选择有代表性的徐峥喜剧(包括参演、导演、监制的喜剧)作为观照对象,客观考察其发生发展以及背后的运行逻辑,有着一定的现实意义。

一、“高概念”影响下的公路片

中国喜剧从《滑稽大王游沪记》《劳工之爱情》等开始,一个世纪以来走过了一条断断续续的发展之路,《升官图》《乌鸦与麻雀》《新局长到来之前》《如此多情》《五朵金花》等影片,都在不同时期给国人留下了深刻的印象。新时期以后,随着文艺政策的推动和大众文化的兴起,喜剧电影进入了发展的新阶段,《黑炮事件》《脸对脸背靠背》《没事偷着乐》《心急吃不了热豆腐》等佳作层出不穷,特别是以冯小刚为代表的贺岁片,和以周星驰为代表的“无厘头”电影,链接和承载起新世纪前后喜剧片作为类型片的发展局面。近年来,“国产类型电影在创作观念和市场表现上有诸多值得总结的亮点与趋势”,[3]148以宁浩、徐峥、黄渤、沈腾等为代表的新生代影人的出现,助推“疯狂”系列、“囧途”系列、“怀旧”系列喜剧成为当下的类型典型。

徐峥的“囧途”系列是其喜剧的主要代表。徐峥喜剧开始于《疯狂的石头》,他在里面扮演心狠手辣而自食其果的地产商冯董。这部小成本电影的成功有多方面的原因,但徐峥的加入无疑是该片成功的一个因素。之后,徐峥也参演过其他几部喜剧,但从2010年参演《人在囧途》后,他决定开启属于自己的导演之旅,并且很快确立了自己的位置。徐峥能够在导演圈里脱颖而出,很大一个原因是他自己说的走的是一条“高概念”的路子。以好莱坞为代表的“高概念”商业电影模式(大投入、大制作、大营销和大市场),是目前各国电影制作和营销的经典模式,①Scott Higgins.“Book reviews-High Concept:Movies and marketing in Hollywood by Justin Watt”.Historical Journal of Film, Radio and Television,June,1996.其核心是“用营销决定制作,在制作过程中设置未来可以营销的‘概念’”[4]92。

首先,徐峥喜剧往往有着强大的喜剧明星组合。主角一般由徐峥自己出演,配角由黄渤、王宝强等组成。徐峥、黄渤、王宝强等演员是大众熟知的喜剧演员,这也成为票房能够获得保障的“定海神针”。其他演员在这些年也有着比较稳定的市场对应性,有着相对固定的受众群,如此一来,影片就具有了广阔的可营销性和可期的市场力。其次,徐峥喜剧往往由市场化比较高、知名度较大的导演执导,这样的电影票房号召力也就十分可期。近年来,徐峥“演而优则导”,导演的作品屡创票房新高,甚至被认为是高票房代言人。除了徐峥导演的喜剧,徐峥参演的喜剧的导演都比较有名,如叶伟民、宁浩都能圈粉无数。再次,在电影类型上,徐峥喜剧的戏剧性很强,加上异域奇观性和场面大等特点,使受众范围广、数量多。第四,按照电影分级制度,徐峥的喜剧都是PG和PG-13级的电影,基本上都是老少皆宜,这也是徐峥电影没有多大受限面的原因。第五,徐峥的喜剧故事,大多是观众比较熟悉或者感兴趣的话题,有助于观众与电影之间形成共鸣。第六,徐峥在参演《人在囧途》后果断拍摄《泰囧》,其实是发现了年轻一代人对“囧”的现实理解,以及“囧途”能够营造火爆“气场”的预判,这也对即将出品的电影构成了强大的正面影响力。第七,徐峥喜剧都由光线传媒等大型制片机构出品,大机构在互联网时代的营销能力更强。当然,“高概念”的“高”,还有一层意思就是大投入,在这一点上徐峥并没有随波逐流,比如《泰囧》的成本只有人民币3 000万元,在当时属于中等投资规模。

除了全力打造“高概念”元素外,徐峥喜剧在营销方面也下足了功夫。比如在发行模式上,采取“黄金档期+全面覆盖”的模式。徐峥喜剧的频频获奖,又让其下一部电影产生了“声誉营销”效应,也就是说他的喜剧已经形成了一种马太效应。此外,徐峥喜剧尤其是“囧途”系列还发挥了公路片的优势,那就是尽可能地呈现移动式的“异域奇观”。焦虑无处安放的岁月,每个人都渴望一场说走就走的旅行,但现实的牵挂和羁绊又是如影随形,于是我们热衷于通过网络、影视“环游”各地,因为异域影像给了我们视觉的冲击和心理的满足,就如《肖申克的救赎》里的瑞德,上车后“激动得坐不住”,作为一个踏上未知旅程的自由人,他无时不刻不在想象着安迪指向的“芝华塔尼欧”。徐峥电影里的异域空间元素明显。诸如《人在囧途》历经城乡,《泰囧》呈现异国风景,《心花路放》从北京去往大理,《港囧》从上海去往香港,甚至《我不是药神》里从上海去往印度,就连《囧妈》都是一趟开往莫斯科的国际列车,让观众感受一路北行所经的辽阔大地和火辣的俄罗斯姑娘。“囧途”系列还喜欢搭配怀旧音乐,难怪说,“《港囧》一个最明显的表意功能,就是全片贯穿的皆是粤语流行金曲”。[5]51

在“高概念”的电影制作模式里,电影的整个运作过程被称作是“一个商业项目(Business Project),而不仅仅是一部电影制作”[4]93。当然,不管是“高概念”也好,“良心剧”也罢,都体现了徐峥的判断和实践。2012年,徐峥在拍摄《泰囧》的时候,参演过武越的短片《一部佳作的诞生》,里面有段台词让我们印象深刻:“我们是专业人士,拍勒索视频也要拍得越专业越好。你知道我们中国电影为什么总是拍不好吗?就是缺乏对细节上面的审美追求,总是纠结在文艺片和商业片之间,如果我们的作品没有办法走入观众的内心,没有办法打动他们,我们怎么才能取得商业上的成功呢?”这似乎可以印证徐峥对《泰囧》的期盼和认真——每一个场景、每一句台词,徐峥都会反复比对,就连宣传方面的各个细节也不会放过,每个环节“都非常投入地参与”[6]87。由是观之,多措并举下的《泰囧》的成功,就是顺理成章的事情,那么徐峥的成功也就有了依据。

二、喜剧框架里的伦理叙事

按照黑格尔的观点,喜剧是“把现实中腐朽愚蠢的实况描绘出来,要使它(现实)像是自己毁灭自己”,“不带忿恨,而带一种明快爽朗的笑谑”[7]263—264。所以,“腐朽”“愚蠢”和“笑谑”都只是现实生活的一种夸张,目的在于歌颂真善美,批判假恶丑。对应于“高概念”喜剧,所有的表现元素都还只是“汤”,电影故事本身才是真正的“药”。所以,“高概念”电影“一般以大众所熟知的故事为基础进行创作”[4]93。这就是徐峥会选择继续拍摄“囧途”系列的原因,“囧途”已经在观众心中形成了一种心理期待,“囧”系列就是一个大的IP。当然,从另一个角度来说,“写70后自己的故事,好处的一方面,是自己对这个繁华世界的真实体验可以轻松进入”[8]55。

《滑稽大王游沪记》是1922年上映的一部喜剧,由张石川执导,郑正秋、王献斋等主演。该片讲述了滑稽大王游历上海,一路上所闹出的笑话。如果从呈现一种“在途”的滑稽来看,《滑稽大王游沪记》可以说是我国最早的一部公路喜剧片。当然,片中的滑稽大王并没有表现一种途中的“成长”,而公路电影的故事套路是“伴随着主人公寻找自我的过程”[9]128。以张石川为代表的中国第一代影人,已经建构出一个道德伦理片的类型[10]6。从张石川的《滑稽大王游沪记》到徐峥的“囧途”系列,是否有伦理叙事的连贯性?答案当然是肯定的。因为精神分析学派认为,“当被生活禁忌压抑的心理能量被留存或者(主要是)释放的时候,喜剧性就从中产生了”[11]4。徐峥的喜剧是如何撕破无价值的东西呢?那就是聚焦中年危机,呈现“围城”内外的各种焦虑,努力表达出个体在理想、事业、情感等困境与抉择中的艰难、对抗与冲突,从而实现自身的“突围”“成长”与“回归”。

吉尔·内尔姆斯(Jill Nelms)认为,电影“在某种程度上,它必须对我们所生活的世界有所表达”[12]278。中国人接受的最大文化传统是以仁义礼智信为核心的儒家文化,这种文化深刻地影响着每一个人,我们在生活当中的每一次选择,或许都有来自良心的叩问和道德的审判。冯董在临死片刻的那个眼神,或许表达的不是悔恨自己去找了国际大盗,而是后悔自己对贪念的选择(《疯狂的石头》)。徐朗没有经受住“七年之痒”,而选择了与发妻离婚,之后才发现是自己的爱情观出了问题(《爱情呼叫转移》)。李成功人到中年忘记了自己的家庭和责任,他回家的想法是和老婆离婚,当他终于回到家却留下了悔恨的泪水(《人在囧途》)。大成作为兜售墓地的推销员,他讲规矩,有小心思,但总体还算是一个讲良心的人(《疯狂的赛车》)。房地产开发商嘴上说的和心里想的完全不一致时,他的心里话其实就代表了大众的想法(《火星没事》)。徐朗在经历过一系列“囧”事后,他明白了放下对抗,回归亲情和友情才是人生最应该选择的(《泰囧》)。欧大卫混迹江湖,在经历过生与死的考验后,他终于明白踏踏实实的生活才是最幸福的(《摩登年代》)。

同样的,还有徐来放弃梦想进入豪门,却惦记着与初恋女友那个未能完成的吻,于是趁去香港之机寻找初恋女友,在发生了一系列意想不到的故事后,他发现自己最爱的是妻子蔡波(《港囧》)。郝义为给朋友耿浩疗伤,二人一路向南寻找“艳遇”,在见证了一路风景后,也收获了属于自己的爱情,二人都回归了平静(《心花路放》)。徐伊万缠身于与妻子的商业纠纷,却意外同母亲坐上了开往俄罗斯的火车,在与母亲和妻子的争执中明白了亲情的重要性,即使妻子最终与他离婚,他也能够坦然接受(《囧妈》)。当然,喜剧中的所有对抗,最后发现都是自己与自己在较量,因为,“喜剧立场的选择主要在讽刺和自嘲两个维度上存在”[13]20。所以,徐峥喜剧不是简单地呈现危机,而是为了在焦虑中实现个体的成长与回归,这与电影作为一种娱乐工具兼具着教育的功能是分不开的。于是,我们在电影里看到了岁月的静美、人间的美好,看到了善有善报恶有恶报,也看到了电影中的你和我。

矛盾冲突论是黑格尔戏剧理论的核心。黑格尔认为,“戏剧的任务就是解决或消除这些在不同的个别人物身上各自独立化的那些精神力量的片面性”。不同的只是,“这些片面的精神力量在悲剧里以敌对的方式彼此对立,在喜剧里则直接由它们自己互相抵消来取得解决”[14]248。综观徐峥喜剧电影,整体上来说他在处理危机与对抗的时候选择的最终路径都是伦理审视,而且几乎所有的“囧途”系列主角都要做深刻的反思——这当然是公路片的传统套路。剧中的主角从一开始就是“走错了路”,尤其是在涉及爱情的时候。正如《爱情呼叫转移》的最后,徐朗找到天使诉说痛苦,天使对徐朗说:“每个女人都是一把双刃剑,她们最可爱的地方,也许就是她们最可怕的地方,爱一个人,就得爱她的全部。”之后,徐朗去见前妻,发现她已结婚,他明白了:“这世界上,没有一个女人是事先为你准备好的,问题不是出在她们身上,也许是我自己出了问题。……人生不是铅笔字,橡皮擦不掉。”所以,从早期电影延续下来的伦理传统,至今还能在以徐峥喜剧为代表的喜剧身上找到深刻的印记。而现在徐峥的路子,是“亲情关系的伦理价值高于一切”[15]146。于是乎,徐峥喜剧就是喜剧的篮子里装满了伦理叙事的菜。

三、女性作为配角的《男人帮》

妇女解放的程度是衡量普遍解放的天然标准。20世纪60年代女性主义的迅速崛起,使女性在电影产业以及电影镜像中的比重比过去更加大,但是,“女性主义或许改变着我们看电影的方式,但更加广为人知的是这种媒介一直以来是怎样表现性别的”[12]283。为此,《末路狂花》《霹雳娇娃》《卧虎藏龙》《永不妥协》等影片的女性视角和女性故事,在主流电影中越来越容易被接受。中国电影自严珊珊成为第一位女演员开始,女性作为电影角色也开始为人所记忆。但在徐峥的喜剧中,女性角色一直处于若隐若现的状态,整个影片犹如一部压缩版的《男人帮》②《男人帮》是2011年上映的一部都市情感电视剧,由孙红雷、黄磊、汪俊担任主演。该剧讲述了生活在一座充满诱惑的都市中的三个不同的男人,三段不一样的爱情经历。。

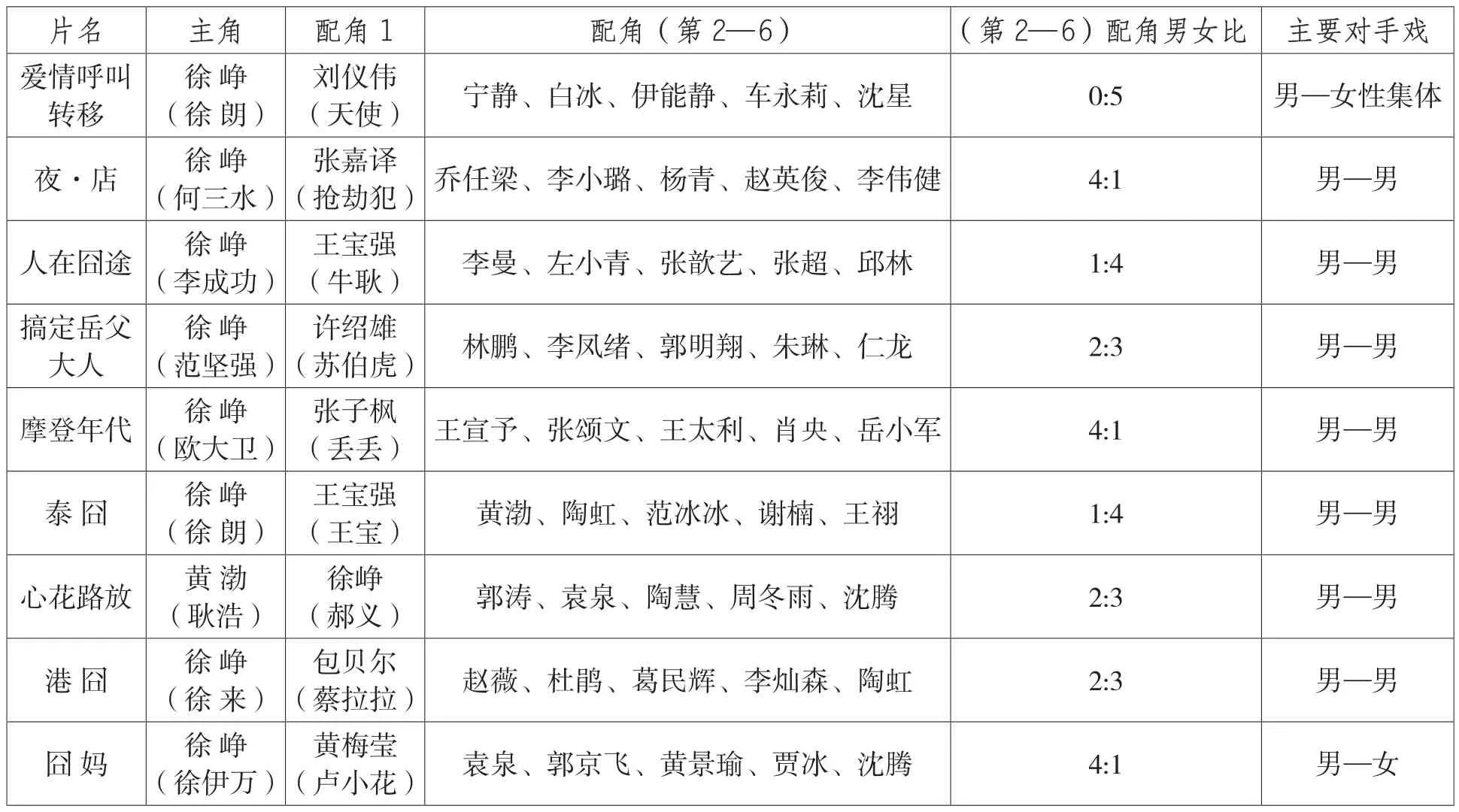

表1 徐峥主要喜剧电影男女演员及比例一览

“经典公路片的主人公多为男性,也常常表现男性伙伴在旅途中的际遇”[9]128。从表1我们可以看出,在以徐峥为主要角色的喜剧电影中,大多数的对手戏都是男—男对抗模式。在排名第2至第6的配角中,9部电影的男女角色对比为20:25,二者相差不大。由此可以看出,主配角的对抗戏以“男—男”占绝大多数,其他所有的配角都是作为过客或者说作为点缀。同时,徐峥喜剧里的对抗双方,会为了剧情发展的需要而设置得地位悬殊 ,除了《港囧》和《囧妈》。《港囧》里的徐来和蔡拉拉的差距不够明显,两人除了知识和阅历不一样外,在经济基础上似乎差距不大。《囧妈》中母子二人的差距,除了年龄和文化外,似乎差距也不明显。没有太多悬殊的对抗,也就使得《港囧》和《囧妈》的反响并不够好。所以,从《泰囧》到《港囧》再到《囧妈》,给人的感觉是徐峥喜剧从高峰飘然落地。

与冯小刚、周星驰甚至是同时期的开心麻花的作品相比,徐峥“囧途”系列中的女性戏份很少,而且这些角色也充满着被审视的意味。在弗洛伊德理论中,“女性代表欲望,但也代表阉割的恐惧”[12]288,其中,最能说明这一观点的莫过于《爱情呼叫转移》和《心花路放》。《爱情呼叫转移》虽然没有以“囧”字开头,却讲述了一个男人的花心之旅,带有魔幻现实主义的色彩。影片里,徐峥扮演的经历“七年之痒”的中年男人徐朗“想要一次艳遇”,就真的通过一部手机实现了诸多“艳遇”。这些“艳遇”中被展示的女性,“在两个层次上起作用:作为银幕故事中的人物的色情对象,以及作为观众厅内的观众的色情对象”[16]644。《爱情呼叫转移》中陆续有10个不同类型的女人闯进了徐朗的生活,同时,这些不同类型的美女,也让观众充分享受了“审视”的快感,特别是对男性观众来说,突然有种“后宫佳丽三千”的巅峰感,切实满足了“女性便退居成图符、情欲”[12]288的预设。这种情境预设,似乎又通过后来的《心花路放》再次上演——又是中年男人的“艳遇”之旅。《心花路放》也确实是在不断地满足男性的奇观欲,因为这部片子里有文艺女青年,有草台班子的舞蹈演员,有小镇“杀马特”姑娘,有性感火辣的特殊服务者,同时还有偶遇的神秘女郎。大理、酒吧、歌厅这样的空间和场景,也给了焦虑的中年男人放纵的理由,当然,“这一系列的环境地点的变换与人物关系的组建,构成了影片流动的喜剧情境”[17]166。

《心花路放》里让人印象深刻的是女性作为依附的符号。比如徐朗和耿浩的车在路上抛锚时一个开着MINI车的神秘女郎的下车特写是雪白的大腿,以及后来的阿凡达姑娘、“杀马特”女孩和特殊服务者的出场,“女人在她们那传统的裸露癖角色中同时被人看和被展示,她们的外貌被编码成强烈的视觉和色情感染力,从而能够把她们说成是具有被看性的内涵”[16]643—644。像这样的画面,其实也可以在同时期的很多电影里看到,比如《情圣》里曼妙无比的广告女郎、《夏洛特烦恼》里夏洛梦境中的秋雅,以及《我不是药神》里思慧在酒吧里的脱衣女郎形象,因为“当观众与男主人公认同时,观众就把自己的视线投射到他的同类身上,他的银幕替代者,从而使男主人公控制事态的威力和色情的观看的主动性威力相结合,两者都提供了全能的满足感”[16]645。

徐峥电影中的配偶形象往往都是贤妻良母,如《爱情呼叫转移》里的前妻、《人在囧途》里的妻子、《港囧》里的蔡波,就是《心花路放》中装扮奇葩的阿凡达姑娘,也是会煮面还会放茶叶蛋的贤惠女孩。当然,《囧妈》算是一部有特别意义的电影,因为从女性的角度来说,该片颠覆了徐峥传统喜剧那种“男人帮”的发展轨迹。一方面是女性角色的戏份开始增多,“‘囧妈’获得了更多的主导性和话语权”[2]25。片中的卢小花想从情感上控制住儿子,这样的角色设置需要一定的戏份来表现,虽然最后的谅解有拙劣的成分。妻子作为对抗的一方,也增加了其作为合伙人的角色,戏份自然也增多了。母亲和妻子二者相加的戏份就与徐伊万作为男性一方形成了相对的平均。另一方面,徐伊万与妻子的分手,颠覆了传统的大团圆结局,这种开放空间的价值更大。这也打破了西方爱情喜剧的藩篱,因为“在西方爱情喜剧中爱情往往是终极的拯救性力量”[18]146,就像《爱情呼叫转移》里的徐朗,面对诸多女性他也无从选择,颇有点像电视剧《男人帮》里潇潇一语点破选择的真相:“当需要选择的时候,人都不够爱;人最爱的,永远只有一个”。

四、徐峥喜剧的困境及未来趋向

“单一的价值诉求并不能保证电影的繁荣发展”[19]16,即使是逗人发笑的喜剧,也不应是单一的价值诉求。就像早期喜剧《滑稽大王游沪记》《劳工之爱情》,在带有借鉴国外喜剧的特点的同时,还是不忘展示国人的性格和情感。在一次座谈会上,徐峥谈到目前的状况时有三方面的思考。一是对个人创作有清晰的认识,“我可以根据市场和观众反馈不断调整”,但是目前除票房之外的综合评价体系没有建立起来。二是缺乏安全感,创作团队难以稳定,像曾经的合作伙伴王宝强、黄渤都去当导演了。三是增速放缓说明电影产业开始走向成熟[20]8。这话说得中肯而又有着一种无奈。这或许也可以理解他的《港囧》和《囧妈》因为黄渤、王宝强等演员的缺位而面临的困境。当然,喜剧需要个性化的演员,但是戏谑背后的成因才更重要,因为“忽视了产生偶然性的必然的根源,只能使自己的表演浮于极力表现表面滑稽”[17]166。

除了徐峥自己谈到的团队组成的原因外,徐峥还面临哪些问题呢?卓别林曾经说过,用特写镜头看生活,生活是一个悲剧,但用长镜头看生活,生活则是个喜剧。即全景和远景适合表现喜剧,特写通过对面部表情的描绘更适合表现悲剧。纵观徐峥的喜剧,我们发现其作品很少有特写,当然这一点在《囧妈》里似乎有所变化,当然,特写只是手段,目标才是我们需要考察的终端。那就是,徐峥喜剧最终呈现的成长与回归还不够严肃,因为“喜剧或许戴着个笑的面具,但是我们常常可以看到的,更多是微笑边上的泪痕”③Wyndham,Charles.“The Tendencies of Modern Comedy”.The North American Review,Vol.149,No.396 (Nov.,1889).。同时,徐峥喜剧其实从《港囧》开始,到今天的《囧妈》,还有一个致命的问题在里面,那就是情节缺乏必然性,尤其是《囧妈》里“无票乘车”“车外露宿”“大战黑熊”“热气球救人”等事件,缺乏必要的逻辑,以致网民在观看的同时,会有“为什么能这样”的弹幕弹出。但同时,我们还要看到,跟风炒作也是业界比较严重的问题。“囧途”系列成功后,《食在囧途》等电视节目也开始播出(主角还是徐峥)。

徐峥喜剧的遭遇,其实也可以从我们身处的文化环境中找到答案。《囧妈》的惨败在于距离《港囧》已经有六年的时间,这中间有太多的变数,不仅有市场方面的原因,更有来自于观众的口味变化,很有可能的是那一代看《泰囧》的人都老了。“标准的电影类型常常邀请我们从熟悉里领会新的东西”[21]3,现在流行的电影是科幻题材和现实主义题材,或者说是开心麻花系列的电影。而开心麻花的喜剧更年轻化,以及对手戏上会选择年轻版的男—女模式。同时,新世纪喜剧在叙事模式上的一个很大问题就是事业与爱情的决裂,似乎唯有这样才能让矛盾展开,我们需要“克服‘爱情至死’的悬浮倾向”[22]91。当然,徐峥对女性的关注程度,也可以看出他的某种转向,从最开始的女性地位缺失,到逐渐提升女性地位,甚至于《囧妈》以母亲为主要视角,以及夫妻双方中女性的离开,都暗示着徐峥喜剧在理想追求、情感交织和价值选择上的变化。[23]237—238

作为系列电影,自然会有一定的逻辑在里面,如果只是一个表象的逻辑,那不是真逻辑而是假逻辑。美国电影批评家达德利·安德鲁认为,“‘在大众视觉文化的表现形式日新月异的今天,’系列(Seriality)的观念‘已逐渐取代或囊括类型’”, “较之类型,系列模式——在任何情况下都首当其冲的——显然是在更普遍或更包容的层面上运作和组织的,而与此同时,又在它规定的程序意义上做到更加精确,更加规范”。[24]278徐峥的“囧途”系列电影只是“囧”文化的一种具体化,国产系列喜剧从王先生系列喜剧、李阿毛系列喜剧开始,都契合着当时的市民文化语境。但我们不能否认,中国喜剧从早期开始,走的就是一条借鉴与创新的道路。[23]237—238

习近平总书记强调:“文艺创作不仅要有当代生活的底蕴,而且要有文化传统的血脉。”[25]2在这一点上,徐峥的现实主义作品要胜于喜剧作品,如《我不是药神》里橘子的意象,就借鉴了《教父》里的象征,难怪《求是》都称赞该片“堪称新时代现实主义电影的示范之作”[26]46。又比如前面谈到的中年危机,每个人都有自己的理解,那么我们的电影就不应当局限于中年救赎。或者说,即使是中年救赎,也不一定非得要通过公路片这种类型。“随着中国特色社会主义进入‘新时代’,新的历史方位必然带来新的文化方位和文艺方位”[27]7,因此,面对新形势、新变化和新机遇,我们每一个电影人都需要各自发挥特长和兴趣,分别去研究、策划和攻占国内和国际电影市场的制高点。回到徐峥喜剧这一论题上,我们相信徐峥会始终践行他自己说过的,“电影之于我,更像是一份信仰:一份关于认真的信念,关于完美的祷告”[6]87。