早期纪年释迦多宝佛金铜像类型分析

2020-12-18何志国

何志国

(华东师范大学 美术学院,上海 200241)

1996年,田军把39例释迦多宝佛金铜像分为A、B两型,以造像主体浮雕为A型,B型主体为隆线雕。其中,Ba型光背呈舟形,趺坐为亚形;Bb型光背呈桃形,上部饰化佛。A型集中分布在以定州为中心的河北南部,Ba型形制受A型影响而产生,Bb型晚出,分布更广。①2002年,季崇建《北朝金铜多宝佛像考》采用造像举例方式考察后指出,释迦多宝佛金铜像分“河北派”和“山东派”,河北地区北魏多宝像有大背光型、佛龛型和简率型,“山东派”则分简率型和束腰型。前者受河北影响产生,后者具有山东特色。②2007年,还有人指出,释迦多宝佛金铜像起源受到了云冈石窟的影响。③

上述研究利用较少的材料得出了一些不乏启示的观点,但是,总体而言,上述类型划分较为粗疏,采用技法而不是造型特征来划分类型的方法欠妥。释迦多宝佛金铜像分布较广,所谓“河北派”和“山东派”并不能概括所有的释迦多宝佛金铜像。近年来,释迦多宝佛金铜像又有新的发现,另外,新的展览和著录使得过去发现的释迦多宝佛金铜像以清晰的图像面貌大量面世,为进一步研究奠定了基础。本文共计考察释迦释迦多宝佛金铜像近百件,其中,有纪年的71件。它们造型丰富,大多年代清晰,可以进行更加细致的类型划分和年代分期,由此丰富和完善我们对这类金铜佛像的认识。

一、释迦多宝佛金铜像类型

图1 旧金山亚洲艺术馆藏延兴二年释迦多宝佛

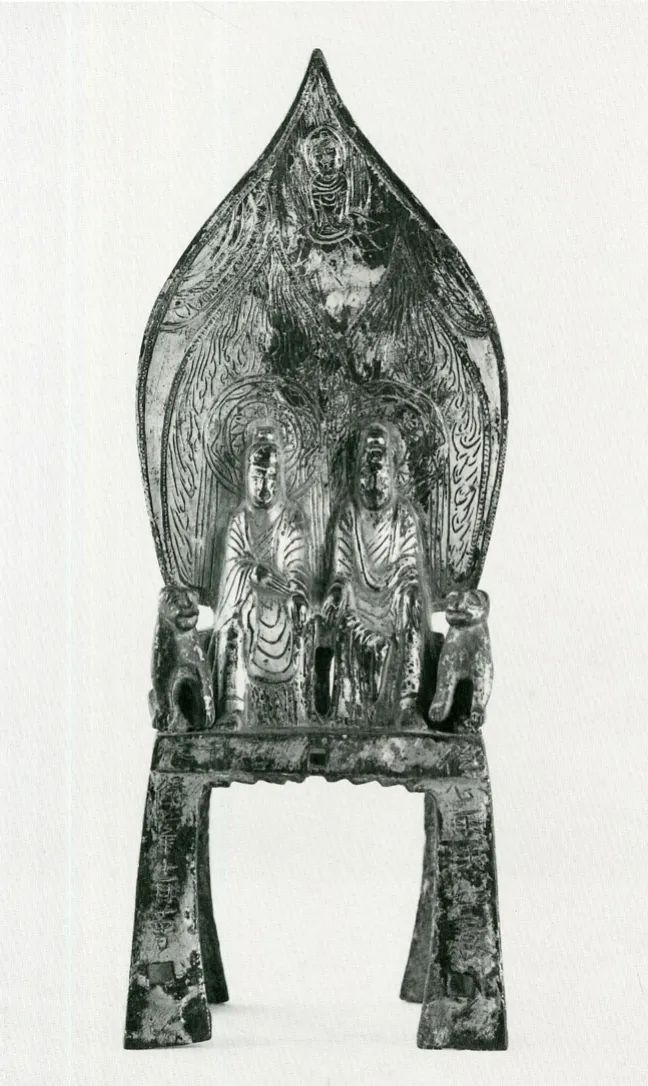

图2 根津博物馆藏太和十三年贾法生造释迦多宝佛

图3 太和廿年刘偏但造像

释迦多宝佛金铜像(以下简称“多宝像”)的主要造型是二佛并坐姿态,也有少量二像并立,根据二佛的姿态(二坐佛、二立像)、台座形状(宽台、束腰)、背屏数量(单屏、双屏)和背屏形状(背屏、镂空背屏、屋形顶背屏),可以划分为六个类型:第一型,A型,二坐佛+宽台须眉座;第二型,B型,二坐佛+束腰须眉座;第三型,C型,二坐佛+双背屏;第四型,D型,二坐佛+双背屏+屋形顶;第五型,E型,二立像+双背屏;第六型,F型,二立像+单背屏。需要说明的是,E型和F型的二立像与多宝像常见的二佛并坐造型姿态并不相同,但是,E型中美国弗利尔美术馆北魏孝文帝延兴三年(473年)造像台座背面雕刻铭文为:“大魏延兴三年岁在癸丑八月十三日博陵饶阳佛弟子刘珍为上父母造多宝佛”④,这说明,按照当时人的理解,释迦多宝佛还有二佛并立姿态。F型与E型均为双立像,只是背屏单双的不同,是多宝像的新类型。

以下对多宝像的六个类型进行具体考察和分析。

1.A型,二坐佛+宽台须眉座。该型的基本特征是,四足方座,正面壸门卷曲,方座上有长方形须眉座平台,其上坐二佛,舟形背屏与二佛、台座铸造在一起,三者成为一个整体。二佛之上,靠近背屏顶端刻有伞盖或者化佛。该型延续时间较长,从北魏延兴二年(472年),到隋文帝开皇十三年(593年),延续121年。根据该型台座四足和背屏形状变化,可分为AⅠ式至AⅦ式。

AⅠ式,美国旧金山亚洲艺术馆藏北魏延兴二年(472年)造像,高16厘米,台座四足粗壮,正面刻二供养人,背屏饱满,其中有二舟形身光,四周有火焰纹,上方有三层巨大的伞盖。二佛并坐,造型一致,头后均有圆形项光,束发肉髻,穿袒右袈裟,作禅定印。(图1)⑤

AⅡ式,第一件为日本私人藏北魏孝文帝太和十三年(489年)寄生造像,高14.9厘米,台座四足粗壮,背屏饱满,其中有二舟形身光,四周有火焰纹,上方有较大的伞盖。二佛并坐,造型一致,头后均有不规则圆形项光,束发肉髻,穿通肩袈裟,胸腹前有数道密集的方U字形衣纹,两臂衣纹密集,衣袖宽大,禅定印,结跏趺坐。⑥第二件是日本根津博物馆藏太和十三年(489年)贾法生兄弟造像,高23.5厘米,台座四足粗壮,正面刻二供养人手持莲蕾,背屏宽大饱满,其外有圆拱形龛眉,有火焰纹,龛内有二舟形身光和圆形莲瓣项光。二佛结跏趺坐,束发肉髻,一佛穿通肩袈裟,作禅定印,另一佛穿袒右袈裟,右手施无畏印,左手握衣角。(图2)⑦第三件,北京故宫博物院藏太和十三年(489年)丘比造像,高14.5厘米,与寄生造像造型类似。⑧另有日本私人藏太和廿一年(497年)郑仪造像;⑨博兴龙华寺遗址出土太和二年(478年)王上造像,高14.8厘米;另三件造像无铭,其一高12.5厘米,其二高13.7厘米,其三高12.2厘米。⑩

AⅢ式,北魏太和廿年(496年)刘偏但造像,高13厘米,台座四足粗壮,背屏较为饱满,其中有二舟形身光,四周有细线纹,其上伞盖简化。二佛并坐,束发肉髻,穿通肩袈裟,禅定印。该造像线条简洁。(图3)⑪另外,北魏景明二年(501年)、景明四年(503年)、正始元年(504年)⑫、正始二年(505年)⑬、永平四年(511年)⑭造像与其造型相似。另外,博兴出土造像上方有化佛。⑮

AⅣ式,比利时私人藏北魏神龟二年(519年)造像,高9厘米,台座四足较高,线刻供养人持莲蕾,背屏较饱满,其上刻简洁的伞盖,伞盖上方有一尊化佛,下方有二舟形身光和圆形莲瓣项光。二佛结跏趺坐,束发肉髻,一佛内穿袒右、外穿通肩袈裟,作禅定印,另一佛穿袒右袈裟,右手施无畏印,左手放在腿上。(图4)⑯另外,还有北魏永平五年(512年)⑰、正光三年(522年)⑱、正光六年(525年)⑲、杜洛周真王三年(527年,相当于北魏孝昌三年)⑳造像二佛均作禅定印。

AⅤ式,意大利国立东洋美术馆藏北齐文宣帝天保五年(554年)张贵庆造像,高21.5厘米,台座四足较高,背屏下部内收,上部尖锐,背屏上方刻一化佛,其下有二舟形身光和圆形莲瓣项光。二佛均内穿袒右、外穿通肩袈裟,一佛倚坐,左手放膝上,右手置腹上,另一佛结跏趺坐,双手抚膝。造像刻纹稀疏,较浅。(图5)㉑

AⅥ式,隋开皇六年(586年)造像,高17.4厘米,高台座,四足较长,树叶形背屏,上部瘦长、尖锐,背屏内有二身光和莲瓣项光。二佛穿通肩袈裟,倚坐,一佛左手放膝上,右手置腹部;另一佛双手抚膝。所有刻纹稀疏,较浅。(图6)㉒另一件开皇七年(587年)造像,二佛袒右,施无畏印,结跏趺坐。二佛之间有一棵莲花树。㉓

图4 比利时私人藏神龟二年造释迦多宝像

图5 天保五年张贵庆造多宝像

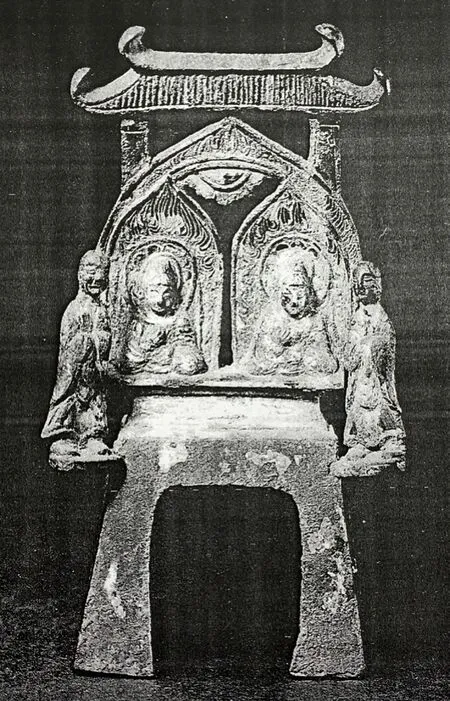

图9 博兴出土景明元年石景之造释迦多宝佛

AⅦ式,隋开皇十三年(593年)造像,高16.8厘米,台座四足较长,平台升高,舟形背屏,上部甚为瘦长、尖锐,二身圆形项光内刻粗略的三个莲瓣。二佛穿通肩袈裟,施无畏印,结跏趺坐。(图7)㉔另一件开皇十五年(595年)兽阿伏造像则更为简略。㉕

2.B型,二坐佛+束腰须眉座。该型的基本特征是,四足方座,方座之上有束腰形须眉座平台,其上坐二佛,背屏与二佛、台座铸造在一起,三者成为一个整体。二佛之上,靠近背屏顶端大多刻有化佛。该型延续时间较长,从北魏太和九年(485年),到隋大业四年(608年),延续123年。根据该型台座四足高度和背屏形状变化,可分为BⅠ式至BⅦ式。

BⅠ式,上海博物馆藏北魏太和九年(485年)造像,高14厘米,四足方座,二佛并坐,施禅定印,头后有数圈圆形项光,身后有数圈椭圆形身光,背屏四周有细密的火焰纹,上端有一尊化佛。㉖河南卫辉出土太和十一年(487年)李思造像与其大致相似,只是背屏下方变成弧形。(图8)㉗另有一件,河北灵寿三圣院出土太和年间韩位造像,高14.1厘米。㉘

BⅡ式,山东博兴龙华寺出土北魏景明元年(500年)石景之造像,高13.5厘米,四足方座,背屏下方呈弧形。二佛并坐,施禅定印,有数圈项光和身光,背屏四周有火焰纹,上方有化佛。与BⅠ式相比,二佛衣纹和火焰纹较为稀疏和浅显。(图9)㉙与其造型相似的还有博兴龙华寺出土北魏正始四年(507年)张铁武造像、无铭造像。㉚

BⅢ式,陕西长武县昭仁镇出土北魏延昌二年(513年)造像,高12.5厘米,四足方座较矮、粗壮,背屏呈树叶形。二佛并坐,施禅定印,有数圈项光和身光,背屏四周有火焰纹,上方有化佛。造像刻纹细腻。(图10)㉛另外,甘肃镇原县方山乡田园子石窟出土北魏熙平二年(517年)造像,高12.4厘米。㉜

BⅣ式,河北灵寿县三圣院村出土东魏天平二年(535年)造像,高14.7厘米,四足方座粗壮,背屏下方呈弧形。二佛并坐,施禅定印,有圆形莲瓣项光,背屏四周有火焰纹,上方有化佛,化佛有带莲瓣的宝珠光。造像刻纹细腻。(图11)㉝北京故宫博物院藏北魏孝昌四年(528年)造像,四足变矮。㉞

BⅤ式,意大利国立东洋美术馆藏隋开皇八年(588年)刘□鬼造像,高15厘米,四足方座升高,背屏呈树叶形,上部尖锐。二佛并坐,施禅定印,有数圈项光和身光,背屏四周有火焰纹,上方化佛位于宝珠光之内。(图12)㉟另一件,北京故宫博物院藏开皇六年(586年)佥祥造像,背屏上部更加尖锐。㊱

BⅥ式,开皇十三年(593年)司马造像,高16.3厘米,台座四足较高,背屏下方平缓,背屏修长,顶部尖锐,上有寥寥几道卷云纹。二佛并坐,铸造简括。(图13)㊲

BⅦ式,河北唐县北伏城村出土隋大业四年(608年)罗文造像,高37厘米,两层四足台座,舟形背屏,底部宽大,上部尖锐,铸刻有概略的火焰纹。二佛并坐在宽阔的背光之中,细线刻莲花项光,四周绕以细线装饰。佛像铸造细致,二像面部饱满,眉间阴刻白毫相,内穿袒右、外穿通肩袈裟,右手施无畏印,左手放于膝上。第一层台座上面两侧分立三尊弟子和菩萨立像,菩萨头后有宝珠光。(图14)㊳另一件大业四年(608年)□相造像,单层四足方座,造型相似。㊴

3.C型,二坐佛+双背屏。该型的基本特征是,台座较宽,与A、B两型二佛并坐于同一个背屏前不同的是,该型二佛各自有独立的背屏,即二佛二背屏,二背屏形状大小一致,中部相连。该型虽然数量不多,但延续时间较长,从北魏延兴五年(475年)到隋仁寿元年(601年),达126年。根据台座和背屏形状的变化,可分四式。由于发现数量少,我们推测其中可能有缺环。

图10 长武出土延昌二年多宝像

图11 灵寿出土天平二年多宝像

图12 开皇八年多宝像

图13 开皇十三年多宝像

图14 唐县大业四年多宝像

图15 日本私人藏延兴五年徐敬姬造释迦多宝佛

CⅠ式,日本私人收藏延兴五年(475年)徐敬姬造像,高18.3厘米,台座宽大,四足粗壮,两足正面各刻两个供养人持莲蕾,台座各层还铸造细致的三角纹、索瓣纹、波浪纹和连珠纹,背屏饱满,四周有火焰光。二佛并坐,有圆形项光和舟形身光,束发肉髻,穿袒右袈裟,施禅定印。背屏背面雕刻两幅信徒手持莲花供养佛像浮雕画。(图15)㊵

CⅡ式,法国吉美博物馆藏北魏熙平三年(518年)昙任道密造像,高26厘米,台座较低,底面以方框连接,台座正面中间一力士头顶博山炉,两侧立狮。二背屏呈树叶形,瘦长,顶部尖锐,外侧一周火焰纹,中间为五周圆形项光和舟形身光。二佛对坐,一为束发肉髻,一为螺发肉髻,均面容瘦癯,长颈,穿通肩袈裟,胸前系带,袈裟自然下垂覆座,右手施无畏印,左手施与愿印,结半跏趺坐。该像铸造精美。(图16)㊶

CⅢ式,北京故宫博物院藏北齐天保二年(551年)孟回造像,高11.5厘米,台座四足底宽上窄,二背屏相连,上部尖锐,外侧一周火焰纹。二佛圆形项光,穿通肩袈裟,右手施无畏印,左手施与愿印,结跏趺坐。背屏外侧各立一胁侍。(图17)㊷

CⅣ式,日本新田氏藏隋仁寿元年(601年)造像,14厘米,四足台座较直,二背屏瘦长,顶部尖锐,背屏上刻稀疏的S形细线。二佛并坐,穿通肩袈裟,覆座,右手施无畏印,左手施与愿印,结跏趺坐。(图18)㊸

4.D型,二坐佛+双背屏+屋形顶。该型的基本特征是,四足方座,双背屏或者在一个舟形背屏之中出现两个小背屏,其上再加设屋形顶。该型从东魏兴和三年(541年)至隋大业五年(609年),延续68年。根据四足高低变化、背屏的顶部变化,可分四式。

DⅠ式,北京故宫博物院藏东魏兴和三年(541年)张相女造双观音坐像,高15.3厘米,台座四足底宽上窄。舟形背屏,其中镂空,分出两个小背屏,大背屏之上出现两层重檐屋顶,两个小背屏外周有火焰纹。二坐像头后有圆形项光,穿通肩袈裟,举右手,结跏趺坐。大背屏两侧各立一弟子。这是释迦多宝佛的常见图式,但是,造像记却说造“观世音”像。(图19)㊹

DⅡ式,日本书道博物馆藏北齐武平六年(575年)造像,高12.6厘米,台座四足底宽上窄,背屏变成双柱尖拱龛形。龛眉有火焰纹,龛内镂空,分出两个小背屏。二坐像头后有圆形项光,穿通肩袈裟,施禅定印,结跏趺坐。(图20)㊺

DⅢ式,隋开皇七年(587年)□贵滕造像,高16.2厘米,台座四足底宽上窄,二背屏下部相连,上部融合为光云形,光云和二小背屏外周有火焰纹。龛内镂空,分出两个小背屏。二坐像头后有圆形项光,穿通肩袈裟,下摆覆座,右手施无畏印,左手施与愿印,结跏趺坐。(图21)㊻另一件,河北灵寿三圣院出土胡市迁兄弟造像,高23.2厘米,鎏金保存较好,但发掘简报把该像年代定为北魏,明显偏早。㊼

DⅣ式,美国弗利尔美术馆藏隋大业五年(609年)张明乐造多宝像,高21.8厘米,台座四足较短,背屏变成双柱尖拱龛形。龛眉形似光云,内刻有稀疏的火焰纹,龛内镂空,分出两个小背屏。二坐像头后有宝珠光,二佛并坐,螺发,面容饱满,内穿袒右、外穿通肩袈裟,右手施无畏印,左手施与愿印,结跏趺坐于莲台上。(图22)㊽

5.E型,二立像+双背屏。该型的基本特征是,台座较宽,有的与C型相似,二佛各自有独立的背屏,即二佛二背屏。二背屏形状大小一致,有的相近,有的中部相连。与前面四型不同的是,该型二像均为立姿。该型虽然数量不多,但延续时间较长,从北魏延兴三年(473年)至隋(581—617年),延续百余年。根据台座和光背形状变化,可分四式。

EⅠ式,美国弗利尔美术馆北魏延兴三年(473年)造像,台座宽大,四足粗壮,二舟形背屏饱满,中部相连,外缘一周火焰纹,其内三圈圆形项光。二佛并立,束发肉髻,身穿通肩袈裟,右手施无畏印,左手施与愿印,站立于圆台之上。该像与常见二佛并坐姿态不同,但其台座背面雕刻铭文为:“大魏延兴三年岁在癸丑八月十三日博陵饶阳佛弟子刘珍为上父母造多宝佛”,这说明释迦多宝佛还有二佛并立姿态。㊾(图23、图24)另一件造型相同,有北魏景明四年(503年)铭文。㊿

EⅡ式,北齐天保八年(557年)阎常等造像,高16.4厘米,四足台座较矮,二背屏形似树叶,外缘一周火焰纹,其内有圆形项光和舟形身光。二菩萨并立,头束发,戴花冠,穿长裙,帔帛经肩部沿身体两侧下垂,右手施无畏印,左手施与愿印,赤足站立于莲台之上。(图25)[51]

EⅢ式,上海博物馆藏多宝像,高26.7厘米,台座较高,四足底宽上窄,二背屏各自独立,中部以盛莲相连接。舟形背屏瘦长,上部细长、尖锐,外缘有细长的火焰纹,内有盛莲圆形项光。二像头戴花冠,帔帛经双肩下垂,在腹前呈X形交叉,右手施无畏印,左手施与愿印,穿裙站立。[52]

EⅣ式,北京故宫博物院藏双立菩萨像,高5.3厘米,无单独背屏,宝珠光、衣摆和莲座的凸出部分把二立像连接。二立像帔帛沿双肩下垂,胸腹前形成U字形衣纹,双手合十立于圆台形莲座。李静杰把该像年代定为北齐[53],偏早,因为该像宝珠光流行于隋代,尤其在上述DⅣ式隋大业五年(609年)张明乐造像上面见到。

6. F型,二立像+单背屏。该型的基本特征是,四足方座,单背屏中有二菩萨立像。分三式。

图16 吉美博物馆藏熙平三年多宝像

图17 天保二年孟回同造多宝像

图18 新田氏仁寿元年释迦多宝佛

FⅠ式,台北“故宫博物院”藏隋开皇六年(586年)造双菩萨立像,高17.4厘米,台座较高,四足细长,舟形背屏饱满,上部尖锐,外缘有稀疏的火焰纹,内有盛莲圆形项光和身光。二像头戴花冠,帔帛在腹前呈X形交叉,右手施无畏印,左手施与愿印,穿裙站立于圆台上。(图26)[54]

FⅡ式,美国弗利尔美术馆藏开皇七年(587年)造双菩萨立像,高31厘米,台座较矮,背屏瘦长,上部尖锐,外缘有一周火焰光。二菩萨较为模糊,似乎戴冠,双臂缠绕帔帛,一手持莲蕾,另一手下垂,立于莲台之上。(图27)[55]

FⅢ式,河北正定县宋营乡韩通村出土隋仁寿元年(601年)周朖遵造双观世音像,高14.4厘米,台座较高,舟形背屏瘦长,上部细长、尖锐,外缘有稀疏的火焰纹,内有盛莲圆形项光和身光。二像头戴冠,帔帛经双肩下垂,右手施无畏印,左手施与愿印,穿裙站立于圆台上。铸像和刻纹简略。(图28)[56]

二、释迦多宝佛金铜像类型演变趋势

上述释迦多宝佛金铜像的六个类型各个式别的划分,是采用造像纪年铭文标识的确切年代,按照年代早晚顺序进行排列,由此,可以看出各个式别的发展和演变趋势。

A型,AⅠ式四足粗壮,向外撇,稳定性好,壸门卷曲,富有变化,台座浮雕供养人,舟形背屏饱满,多层伞盖。AⅡ式四足粗壮,壸门平直,舟形背屏宽大、饱满,背屏顶部成钝角,伞盖有所简化。AⅢ式四足变高,背屏变窄,背屏顶部成锐角,伞盖简化,山东博兴出土的该式出现化佛。AⅣ式四足继续升高,有的四足下宽上窄,壸门顶部卷曲,背屏继续变窄,顶部尖锐,简化后的伞盖和化佛同时出现。AⅤ式四足升高,背屏瘦长,二佛倚坐。AⅥ式四足复归粗壮,向外撇,背屏变宽,但顶部尖锐,刻纹浅显。AⅦ式台座升高、细长,背屏窄瘦,顶部尖锐且细长,纹饰稀疏。A型总的变化趋势是,台座由粗壮、低矮向修长发展,背屏从饱满向窄瘦发展,纹饰从细密向稀疏发展。

B型,BⅠ式四足粗壮,向外撇,舟形背屏饱满,下部平直。BⅡ式四足粗壮,舟形背屏饱满,底部变曲。BⅢ式四足变矮,背屏变成树叶形。BⅣ式四足升高,背屏底部变曲,顶部尖锐。BⅤ式四足升高,背屏变成树叶形,上部尖锐。BⅥ式四足升高,向外撇,背屏底部变曲,但顶部尖锐,刻纹稀疏。BⅦ式台座升高、细长,背屏复变宽,底部平直,顶部尖锐且细长,纹饰稀疏。该型造型基本稳定,总的说来变化不大,明显的变化体现在以下两点:其一,背屏下部由平直变曲,再变平直,整体呈树叶形。由舟形背屏变成树叶形背屏,最后再变回舟形背屏。其二,BⅠ式到BⅤ式,背屏火焰纹和二坐佛衣纹细密,BⅥ、BⅦ式纹饰变得稀疏。

C型只有四式,但其年代跨度较大,因此变化较为明显。CⅠ式四足粗壮、宽大,底座正面刻供养人,两个舟形背屏饱满,二佛施禅定印。CⅡ式四足较矮,且与底版连为一体,背屏成树叶形,二佛施无畏印和与愿印。该式造像铸造精细,充分表现了佛像秀骨清像、褒衣博带的特征。CⅢ式台座四足粗大、升高,四足下宽上窄,背屏上部尖锐,二佛增加胁侍。CⅣ式台座升高,背屏瘦长,上部尖锐。C型总的变化趋势是,台座由粗壮、低矮变高,背屏由饱满变瘦长,纹饰由细腻变粗疏。

D型结构复杂,只有四式,流行年代较短。DⅠ式台座四足较高,舟形大背屏饱满,其中设置两个小背屏,小背屏互不相连,与大背屏形成镂空之势,大背屏之上升起二柱和重檐屋顶,二佛两侧有胁侍。DⅡ式台座四足较高,大背屏略呈长方形,外轮廓由双柱和尖拱龛形构成,二柱和重檐屋顶消失,其中两个小背屏相连。DⅢ式台座较矮,而背屏下方相连,上方与光云组成龛眉。DⅣ式台座变矮,大背屏由双柱和光云构成龛形,里面形成镂空空间,二佛头上有宝珠光。D型总的演变趋势是,台座由高变矮,大背屏逐渐空心化,外轮廓逐渐变成立柱和光云组成的龛形。

E型共有四式,为二立像和双背屏的结构。EⅠ式台座粗壮、结实,相连的两个舟形背屏饱满,二佛站立。EⅡ式台座变矮、变宽,两个树叶形背屏分离,二菩萨站立。EⅠ式与EⅡ式年代相距54年(503—557年),跨度较大,因而造型变化较大。二者之间可能有缺环。EⅢ式台座在较宽的基础上升高,两个瘦长、上方尖锐的舟形背屏相距较远,二菩萨站立,实为两个独立的立菩萨像共用一个大型四足方座。EⅣ式四足方座消失,台座形状变成圆台形莲座,背屏缩小成宝珠光。E型总的演变趋势是,四足台座由粗壮变瘦长,最后消失,背屏由饱满变修长,最后变成宝珠光,由双立佛变成双菩萨。

图19 兴和三年多宝像

图20 武平六年多宝像

图21 开皇七年多宝像

F型只有三式,出现较晚,流行时间短,大致是隋开皇六年(586年)至仁寿元年(601年),不到20年。尽管如此,该型最大的变化是背屏,由舟形底宽的背屏变得瘦长,再变成树叶形。F型出现在隋代初期,在各型之中出现时间最晚,而且,一背屏之中两尊立像的造型不见于以上五型,因此,该型的出现可能是受到造像碑的影响。河北曲阳北齐太宁二年(562年)刘仰造白石双观音立像,太宁二年(562年)吴子汉造像、天统二年(566年)刘元景夫妇造像、天统四年(568年)张藉生造像、武平五年(574年)李斑薑姊妹造像,就是这类单背屏、双立像的组合。[57]可见这是曲阳地区北齐时期流行的样式。不过,双菩萨立像的源头或许要早到四川出土南朝造像碑。[58]但该型背屏上部尖锐、细长的特征受到金铜像的影响,不太可能来自造像碑,因为运用石材的造像碑要雕凿尖锐、细长的背屏上部难度极大。

三、释迦多宝佛金铜像年代分期

释迦多宝佛金铜像年代分期的原则是,根据六型多宝像的分式情况,找出各式之间存在的较大的阶段性变化作为时间节点进行分期。根据该原则,可划分为七期:第一期,北魏延兴时期(472—475年);第二期,北魏太和中期至永平时期(485—511年);第三期,北魏延昌时期至孝昌时期(512—527年);第四期,北魏末期至北齐早期(528—557年);第五期,北齐末期至隋朝初期(575—588年);第六期,隋朝早期(587—601年);第七期,隋朝中期(601—610年)。需要说明的是,每一期括号里的起始和结束时间,系依据该期最早和最晚的纪年铭文确定。在上述分式中我们可以看出,每一式多宝像年代并不一定是某一年,它也有可能延续一段时间,以数量最多的AⅡ式(8件)为例,该式最早的是北魏太和二年(478年),最晚的是太和二十一年(497年),这说明相似造型的AⅡ式一直在延续铸造,并且使用了20年。当然,也有的式别只有一件,表示某一年。究其原因,既可能是材料缺乏所致,也可能是该式仅此一例。因此,各期的年代界限并非截然分明,各期之间前后年代有些重合或者交错。这种现象并不影响分期和各期大致的时间界限,相反,这种复杂的现象倒可能反映了释迦多宝佛金铜像流行的实际情况。

图22 大业五年多宝像

图23 弗利尔美术馆藏延兴三年刘珍造像(正面)

图24 弗利尔美术馆藏延兴三年刘珍造像(背面)

以下简述七期释迦多宝佛金铜像的主要特点。

第一期,北魏延兴时期(472—475年),有AⅠ、CⅠ、EⅠ式。这是释迦多宝佛金铜像初期阶段,发现数量少。台座四足粗壮、宽大,台座正面有手持莲蕾的供养人像,分正面壸门卷曲(AⅠ)和方正(CⅠ)两类。舟形背屏饱满,有单背屏(AⅠ)和双背屏(CⅠ),二佛作禅定印。出现双立佛,施无畏印(EⅠ)。在释迦多宝佛金铜像初始阶段,就已经出现二佛并坐和二佛并立的不同姿态。

第二期,北魏太和中期至永平时期(485—511年),该期最早的纪年像是上海博物馆藏太和九年(485年)造像,最晚是河北河间出土永平四年(511年)造像,有AⅡ、AⅢ、BⅠ、BⅡ、EⅠ式。该期类型和数量大增,是金铜多宝像保存最多的时期,也是它的盛行时期。台座四足延续上一期粗壮的特点,舟形背屏饱满。AⅡ、AⅢ、BⅠ、BⅡ式为单背屏,二佛大多作禅定印,只有贾法生造像一佛作禅定印,一佛作说法印。EⅠ式仅1例,为双背屏,二佛并立,施无畏印。值得一提的是,该期的AⅡ、AⅢ式数量多,且延续时间长。AⅡ式共计8件,分别是:博兴龙华寺遗址出土北魏太和二年(478年)王上造像,日本私人藏太和十三年(489年)寄生造像,日本根津博物馆藏太和十三年(489年)贾法生兄弟造像,北京故宫博物院藏太和十三年(489年)丘比造像,日本私人藏太和廿一年(497年)郑仪造像,博兴龙华寺遗址出土3件无铭造像。从纪年铭文看,AⅡ式造像延续时间长达近20年(478—497年)。AⅢ式共计7件:太和廿年(496年)刘偏但造像,景明二年(501年)造像,景明四年(503年)造像,正始元年(504年)造像,正始二年(505年)造像,永平四年(511年)造像,博兴出土造像。从纪年铭文看,AⅢ式造像延续时间长达15年(496—511年)。可见,AⅡ、AⅢ式在本期颇为流行。

第三期,北魏延昌时期至孝昌时期(512—527年),最早的是山西寿阳出土北魏永平五年(实为延昌元年,512年)造像,最晚的是上海博物馆藏杜洛周真王三年(527年,相当于北魏孝昌三年)造像,有AⅣ、BⅢ、CⅡ式。该期类型有所减少,AⅣ式台座四足开始升高,足下宽上窄,提高了台座的稳定性,BⅢ、CⅡ背式屏变成树叶形。CⅡ式北魏熙平三年(518年)昙任道密造像铸造精细,主要表现在以下三点:第一,释迦多宝佛金铜像一般采用浑铸法,即背屏与造像铸造在一起,造像一般不够精致,而该像则采用分铸法,即造像和背屏分开铸造,然后组装而成,这样背屏的项光、身光和火焰纹铸造得细腻,一丝不苟。第二,四足与地板铸接在一起,既提高了稳定性,又可在由此形成的空间中铸造对狮和力士头顶博山炉,形成了镂雕的效果,丰富了造像的空间。第三,二佛铸造得相当精良,佛像虽然体量较小(该像含背屏通高26厘米),但是,二佛不同的束发肉髻和螺发肉髻却清晰可见,面容瘦癯却不失精神,胸前系带,袈裟自然下垂,相对而坐,似在交谈,显得潇洒自然。该像铭文显示像主为“浦吾灵辟寺比丘昙任道密兄弟”,浦吾为今河北平山,则该像铸于华北,但是,二佛秀骨清像、褒衣博带的特征,充分地表现了南朝士大夫的飘逸神韵,也反映了南朝雕刻风格对北魏的影响。[59]总之,该像代表了释迦多宝佛金铜像制作的最高水平。同样,该期神龟二年(519年)造像(AⅣ式),虽然仅高9厘米,但台座壸门呈卷曲变化,台座正面阴线刻供养人,背屏上的伞盖、火焰纹、项光内莲瓣纹、坐佛的束发肉髻,以及细密的袈裟衣纹都清晰可见,足见第三期释迦多宝佛金铜像制作精细并非偶然。

第四期,北魏末期至北齐早期(528—557年),最早的是上海博物馆藏北魏孝昌四年(528年)造像,最晚的是日本私人藏北齐天保八年(557年)造像,有AⅤ、BⅣ、CⅢ、DⅠ、EⅡ式,类型有所增加,新出现D型。该期台座四足升高,背屏变瘦长,DⅠ式背屏上部出现屋形顶,CⅢ、DⅠ式背屏两侧出现胁侍,使得释迦多宝佛金铜像空间结构更加丰富。该期日本私人藏天保八年(557年)阎常神等造像,采用造像和背屏分开铸造和组装的方式,制作较为精良。但是,总体上讲,该期造像铸造和制作工艺开始略显粗率。

第五期,北齐末期至隋朝初期(575—588年),最早的是日本书道博物馆藏北齐武平六年(575年)造像,最晚的是隋开皇八年(588年)造像,有AⅥ、BⅤ、DⅡ、FⅠ式,新出现F型,即在同一背屏中出现二立像。该期台座变宽,背屏下方变宽,上部尖锐,铸造工艺较为粗率。

第六期,隋朝早期(587—601年),最早的是美国弗利尔博物馆藏隋开皇七年(587年)造像,最晚的是原新田氏藏隋仁寿元年(601年)造像,有AⅦ、BⅥ、CⅣ、DⅢ、EⅢ、FⅡ式,样式丰富,六个类型齐全。该期台座四足升高,但数量减少,铸造简陋、粗疏。

第七期,隋朝中期(601—610年),最早的是河北正定出土隋仁寿元年(601年)周造朖像,最晚的是隋大业六年(610年)造像,有BⅦ、DⅣ、EⅣ、FⅢ式,类型样式减少。该期台座四足高低皆有,出现圆座,背屏开始缩小,变成造像头后宝珠光,铸造简陋、粗疏。不过,大业二年(606年)罗文造像出现双层四足台座,且在第一层上增加六尊胁侍小像,这种布局显然是试图抬高释迦多宝佛金铜像的地位。然而,这却是回光返照,释迦多宝佛金铜像从此后便消失。

由上可知,多宝像经历了起源(第一期)、发展(第二期)、鼎盛(第三期)和衰落(第四期至第七期)的过程。

结语

后秦鸠摩罗什译《妙法莲华经·见宝塔品》:“尔时多宝佛,于宝塔中分半座,与释迦牟尼佛,而作是言:‘释迦牟尼佛,可就此座。’即时释迦牟尼佛,入其塔中坐其半座,结加趺坐。尔时大众。见二如来在七宝塔中师子座上结加趺坐。”[60]关于《妙法莲华经》翻译时间和地点,慧观《法华宗要序》有载:“秦弘始八年夏,(鸠摩罗什)于长安大寺集四方义学沙门二千余人,更出斯经,与众详究。什自手执胡经,口译秦语,曲从方言,而趣不乖本。”[61]可知,后秦弘始八年(406年),鸠摩罗什在长安大寺召集僧人再译《法华经》,名曰《妙法莲华经》。鸠摩罗什的译经深受后秦王姚兴重视,后者更是身体力行,还与鸠摩罗什互相研讨,“什持梵本,兴执旧经,以相雠校”。[62]统治者的信奉与推广,对佛教及其造像传播影响很大。

1974年,西安市莲湖区桃源村出土一通造像碑,高47厘米,正面一铺三尊像,背面从上到下有四层雕刻,其中,第四层中心刻圆拱龛,其上有光云,龛内部雕刻释迦多宝佛,身后有舟形背光,身穿通肩袈裟,施禅定印,并坐于长方形台座上,与佛典“坐其半座”记载相符。佛龛两侧各雕刻一飞天和二供养人。台座下方雕刻铭文:“大代永兴三年岁次辛亥四月……造如来像一区”,有人把“永兴三年”定为公元532年。[63]查公元532年对应北魏孝武帝元修太昌、永兴、永熙三个年号。北魏末期政局较乱,年号更替频繁,仅公元532年这一年就使用了太昌、永兴、永熙三个年号,其中,“永兴”年号仅在当年农历十二月开始采用,不到一个月时间,同月就改成“永熙”。因此,造像记“永兴三年”不太可能是公元532年。再者,永兴元年(532年)对应干支为“壬子”,[64]与造像记中的干支“辛亥”不符。由此可见,将该造像碑年代定为北魏末期(532年)有误。经查历史年表,北魏早期明元帝拓跋嗣使用永兴年号五年,其中,永兴三年干支为辛亥,造像记与历史年表记载相符,即公元411年。[65]该碑雕刻的释迦多宝佛像距离鸠摩罗什翻译《妙法莲华经》不过五年,因此,它有可能是此类题材最早者之一。[66]释迦多宝像造像碑最早在长安出现,看来并非偶然。

图25 日本私人藏天保八年阎常造双观音像

图26 台北“故宫博物院”藏开皇六年双菩萨立像

稍后,释迦多宝佛像题材出现在炳灵寺169窟西秦建弘元年(420年)左壁的壁画上, 11号和13号壁画的释迦多宝佛图像之间出现了“释迦牟尼佛/多宝佛”铭文。[67]不过,释迦多宝佛金铜像除了二佛并坐造型与其相似外,差别较大。相比之下,炳灵寺169窟11号和13号壁画绘制的图像细致,表现力丰富,二佛之上均有伞盖,其外有多宝塔,塔上有三个塔刹,这些特征并没有出现在最早的释迦多宝佛金铜造像上。值得注意的是,第一期AⅠ式四足台座粗壮、宽大,正面壸门卷曲的特征,可能源于较早的其他金铜造像。南朝宋元嘉十四年(437年)韩谦造禅定坐佛、北魏和平五年(464年)□姜造禅定坐佛、北魏皇兴四年(470年)王锺造观世音像、北魏皇兴五年(471年)仇寄奴造观世音像等造像,都具有类似特征,[68]而稍早的石窟和造像碑则无此特点。这似乎暗示,金铜造像多宝四足方座的出现,是受到了这几尊造像的影响。尤其是和平五年(464年)□姜造像台座四足粗壮、宽大,背屏饱满的特征,与AⅠ式非常相似。综上所述,我们推测,多宝像造型和台座分别受到了炳灵寺169窟和北魏早期金铜佛的影响。看来多宝像的起源不见得全是定州地区和平城的影响。[69]

对照佛典记载,多宝像大多为二佛并坐,但是,也出现二佛并立现象,如EⅠ式台座背面雕刻铭文为:“大魏延兴三年岁在癸丑八月十三日博陵饶阳佛弟子刘珍为上父母造多宝佛”。[70]铭文记载二佛并立就是多宝像,且出现较早(北魏延兴三年,473年),只是数量较少,不如二佛并坐像流行。而且,可能是受二佛并立图式影响,北朝晚期出现了二观世音像并立,如阎常神等造“双观世音佛”(EⅡ式),其铭文为:“天保八年六月八日,灵寿县人阎常神和阎仵神等为亡父,见存内亲,敬造双观世音佛一区”。[71]

田军认为,B型多宝像(他划分的Bb型)最先出现在青州地区。[72]季崇建则把B型多宝像称为“束腰型”,他认为其分布于山东,故称为“山东派”。[73]但是,从以上分析可知,该型出土范围远远超出青州和山东地区,有河南卫辉,甘肃镇原,陕西长武,河北灵寿、唐县,山东博兴,出土最早的是河南卫辉(487年),传世最早的是上海博物馆藏太和九年(485年)造像。纪年像出土地依时间序列为河南卫辉(487年),河北灵寿(477—499年),山东博兴(500年,507年),陕西长武(513年),甘肃镇原(517)年,河北灵寿(535年),河北唐县(606年)。可见,B型分布较为广泛,东至山东博兴,西达甘肃镇原,地跨河北、河南、陕西诸省。显然,认为B型最先出现在青州地区,或者将其称为“山东派”的看法,与实际情况不符。

季崇建还指出,“束腰型”多宝像(即本文B型)造型受到“河北派”影响。他划分的“河北派”包括背光型、佛龛型和简率型。其实,“河北派”虽然归纳宽泛,却不一定能概括为“束腰型”多宝像。季崇建归纳“束腰型”的特征是:“束腰式的佛座,桃瓣式的背光,以及圆肩展足的佛床”[74]。这种特征在河北地区较早的多宝像中找不到,即使A型最早的北魏延兴二年(472年)多宝像,为河北观津造,其造型也与“束腰型”差别甚大,看不到二者的造型联系。相反,B型“束腰型”的台座,与刘宋元嘉十四年(437年)韩谦造像和元嘉二十八年(451年)刘国之造像中的须眉座很相似,其实,B型“束腰型”的台座就是上述两个较早的须眉座简化而来的。而且,韩谦造像还有与“束腰型”多宝像一样的树叶形背屏。(图29)另外,值得注意的是,铭文显示,刘国之造像在“齐郡”,今山东临淄。[75]刘宋末期,山东虽然被北魏占据,但这里发现的北魏中期金铜佛像仍然受到了南朝刘宋金铜佛的影响。[76]例如,山东省惠民县沟盘河出土北魏太和二年(478年)刘氏造像,其面容丰满、U型衣纹和须眉座等特征与刘国之造像相似。[77]

注释:

①田军《释迦多宝佛并坐金铜像的分期与分布》,载李静杰主编《中国金铜佛》,宗教文化出版社,1996年,第256—265页。

②季崇建《修经汲古录——季崇建美术考古论集》,上海人民出版社,2004年,第151—158页。

③李静杰、田军《佛教单体造像诸问题》,载李静杰、田军主编《你应该知道的200件佛像》,紫禁城出版社,2007年,第283页。

④美国弗利尔美术馆藏。

⑤松原三郎《中国佛教雕刻史论》,(东京)吉川弘文馆,1995年,第38页a、b,第247页铭文:“延兴二年九月五日观津县人□长生女□□□□□造多宝一躯,上生天上下生人中所如是故记之”。

⑥松原三郎《中国佛教雕刻史论》,第79页a、b,第252页铭文:“太和十三年八月卅日佛弟子上卜加奴妻刘□女妻□世姬息寄生为父母造多宝像一区愿……常与诸佛愿从心普成佛道清信女□化姬”。

⑦松原三郎《中国佛教雕刻史论》,第80、81页,第253页铭文:“太和十三年二月四日九门县南乡村贾法生兄弟四人为亡父母造释加多宝愿使亡者生天常与佛会故记之” 。

⑧李静杰、田军《你应该知道的200件佛像》,第28页,铭文:“太和十三年十月廿六日,丘比为父母保成造多宝一躯”。

⑨金申《中国历代纪年佛像图典》,文物出版社,1994年,图62,第456页铭文。

⑩张淑敏等《山东博兴铜佛像艺术》,文物出版社,2009年,第24—25页,第55—58页。

⑪松原三郎《中国佛教雕刻史论》,第82页a、b,第253页铭文:“太和廿年十月廿四日饶阳县人刘偏但为男女造像一区今□生午男二女愿从心所求如意”。

⑫松原三郎《中国佛教雕刻史论》,第109页a、b,第256页铭文;第109页c,第256页铭文;第109d,第257页铭文。

⑬张淑敏等《山东博兴铜佛像艺术》,第33—34页。

⑭浙江省博物馆编《一带一路佛教艺术特展·佛影灵奇:十六国至五代佛教金铜造像》,文物出版社,2018年,第92页。

⑮浙江省博物馆编《一带一路佛教艺术特展·佛影灵奇:十六国至五代佛教金铜造像》,第210页。

⑯金申《海外及港台藏历代佛像珍品纪年图鉴》,山西出版集团等,2007年,第441页。

⑰浙江省博物馆编《一带一路佛教艺术特展·佛影灵奇:十六国至五代佛教金铜造像》,第94页。

⑱松原三郎《中国佛教雕刻史论》,第187页。

⑲浙江省博物馆编《一带一路佛教艺术特展·佛影灵奇:十六国至五代佛教金铜造像》,第96页。

⑳松原三郎《中国佛教雕刻史论》,第187页。

㉑松原三郎《中国佛教雕刻史论》,第404页,第298页铭文:“□州张贵庆为忘(亡)父母庆夫妻见□家□大小眷属皆登愿平吉国王帝主边地众生有刑之累普妙□生世治□闻法愿从心所求如意天保五年”。

㉒松原三郎《中国佛教雕刻史论》,第511页b,第311页铭文。

㉓松原三郎《中国佛教雕刻史论》,第542页b,第314页铭文。

㉔松原三郎,第542页c,第314页铭文。

㉕松原三郎《中国佛教雕刻史论》,第543页b,第314页铭文。

㉖季崇建《上海博物馆藏纪年佛教造像考证》,《上海博物馆集刊》,2000年。

㉗浙江省博物馆编《一带一路佛教艺术特展·佛影灵奇:十六国至五代佛教金铜造像》,第78页,第415页。

㉘樊子林等《河北正定收藏的一批早期铜造像》,《文物》1993年12期,第36—37页。

㉙张淑敏等《山东博兴铜佛像艺术》,第32—33页。

㉚张淑敏等《山东博兴铜佛像艺术》,第36—37页,第62—63页。

㉛浙江省博物馆编《一带一路佛教艺术特展·佛影灵奇:十六国至五代佛教金铜造像》,第95页,第417页。

㉜浙江省博物馆编《一带一路佛教艺术特展·佛影灵奇:十六国至五代佛教金铜造像》,第95页,第417页。

㉝浙江省博物馆编《一带一路佛教艺术特展·佛影灵奇:十六国至五代佛教金铜造像》,第129页。

㉞李静杰主编《中国金铜佛》,宗教文化出版社,1996年,第52页。

㉟松原三郎《中国佛教雕刻史论》,第543页a,第314页铭文。

㊱李静杰主编《中国金铜佛》,第58页。

㊲松原三郎《中国佛教雕刻史论》第543页c,第314页铭文。

㊳浙江省博物馆编《一带一路佛教艺术特展·佛影灵奇:十六国至五代佛教金铜造像》,第174页,第426页。

㊴松原三郎《中国佛教雕刻史论》,第594页b,第315页铭文。

㊵松原三郎《中国佛教雕刻史论》,第39、40页,第247页铭文。

㊶松原三郎《中国佛教雕刻史论》,第142—143页,第261页铭文。

㊷李静杰、田军《你应该知道的200件佛像》,第29页。

㊸金申《海外及港台藏历代佛像珍品纪年图鉴》,第471页。

㊹李静杰主编《中国金铜佛》,第53、54页,铭文:“兴和三年二月三日,高陵村张相女为□习□生、亡儿□□欣廿阿□□□、见在兄姐□□□观世音躯,□七……见存□福”。

㊺松原三郎《中国佛教雕刻史论》,第463页a,第305页铭文。

㊻松原三郎《中国佛教雕刻史论》,第463页b,第305页铭文。

㊼樊子林等《河北正定收藏的一批早期铜造像》,《文物》1993年12期,第37页,彩色插页。

㊽松原三郎《中国佛教雕刻史论》,第463页b,第319页铭文。

㊾美国弗利尔美术馆藏。

㊿金申《海外及港台藏历代佛像珍品纪年图鉴》,第431页。

[51]松原三郎《中国佛教雕刻史论》,第406页,第298页铭文。

[52]松原三郎《中国佛教雕刻史论》,第511页a,第311页。

[53]李静杰主编《中国金铜佛》,第139页。

[54]金申《海外及港台藏历代佛像珍品纪年图鉴》,第472页。

[55]金申《海外及港台藏历代佛像珍品纪年图鉴》,第472页。

[56]浙江省博物馆编《一带一路佛教艺术特展·佛影灵奇:十六国至五代佛教金铜造像》,第186—187页,第427页。

[57]胡国强主编《你应该知道的200件曲阳造像》,紫禁城出版社,第109—113页。

[58]四川省博物院等编著《四川出土南朝佛教造像》,中华书局,2013年,第102—107页,第200—202页。

[59]季崇建《修经汲古录——季崇建美术考古论集》,第155页。

[60]后秦鸠摩罗什译《妙法莲华经》卷第四,《新修大正大藏经》第九册。

[61](梁)释僧祐撰,苏晋仁、萧錬子点校《出三藏记集》,中华书局,1995年,第306页。

[62](梁)释慧皎撰,汤用彤校注《高僧传》,中华书局,1992年,第52页。

[63]孙福喜主编《西安文物精华·佛教造像》,世界图书出版公司,2010年,第27页。细读台座石刻铭文后,笔者发现该书所录铭文“大代永兴三年岁次亥四月”,在“亥”字前面遗漏“辛”字。

[64]方思铭《中国历史纪年表》,上海辞书出版社,第72页。

[65]方思铭《中国历史纪年表》,第58页。

[66]有人援引大村西崖《支那美术史雕刻篇》收录北燕太平十年(418年)李普造释迦多宝佛金铜像,但该像真伪难定。见林伟《佛教“法身”概念的另一种解读方式——释迦、多宝二佛并坐的意义》,《中山大学学报》2012年第2期,第142页注释1。

[67]中国敦煌壁画全集编辑委员会《中国敦煌壁画全集·11·敦煌、麦积山、炳灵寺》,天津人民美术出版社,2006年,第16页、第22页。

[68]金申《海外及港台藏历代佛像珍品纪年图鉴》,第392页、第394页、第391页、第395页。

[69]田军认为,多宝像起源于定州地区,还有来自平城的影响。见田军《释迦多宝佛并坐金铜像的分期与分布》,载李静杰主编《中国金铜佛》,第265页。

[70] 美国弗利尔美术馆藏。

[71]松原三郎《中国佛教雕刻史论》,第406页,第298页铭文。

[72]田军认为,多宝像的起源于定州地区,还有来自平城的影响。见田军《释迦多宝佛并坐金铜像的分期与分布》,载李静杰主编《中国金铜佛》,第264—265页。

[73]季崇建《修经汲古录——季崇建美术考古论集》,第158页。

[74]季崇建《修经汲古录——季崇建美术考古论集》,第153—154页,第158页。

[75]金申《海外及港台藏历代佛像珍品纪年图鉴》,第392页,第393页。金申对元嘉十四年(437年)韩谦造像和元嘉二十八年(451年)刘国之造像的真伪表示怀疑。但是,金申的怀疑更多基于主观猜测,缺少可靠依据,见何志国《早期金铜佛像研究述评》,《中国美术研究》2016年第17辑,第33—34页。

[76]李玉珉《山东早期佛教造像考——刘宋至北魏时期》,台北《“故宫”学术季刊》第21卷第3期,第14页,2004年。

[77]松原三郎《中国佛教雕刻史论》,1995年,第66页。

[78]图片来源:图 1、2、3、5、6、7、12、13、15、16、20、21、22、25,松原三郎《中国佛教雕刻史论》;图 4、18、26、27、29,金申《海外及港台藏历代佛像珍品纪年图鉴》;图8,季崇建《上海博物馆藏纪年佛教造像考证》;图9,张淑敏等《山东博兴铜佛像艺术》;图10、11、14、28,浙江省博物馆编《一带一路佛教艺术特展·佛影灵奇:十六国至五代佛教金铜造像》;图17,李静杰、田军《你应该知道的200件佛像》;图19,李静杰主编《中国金铜佛》;图23、24,美国弗利尔美术馆藏。