左江岩画两种图像的文化内涵

2020-12-18梁玥亮

梁玥亮 肖 波

(1.广西艺术学院 美术教育学院,广西 南宁 530023;2.广西民族大学 民族研究中心,广西 南宁 530006)

左江岩画分布在广西崇左市的宁明、龙州、扶绥、大新、天等、凭祥、江州等县、市、区的沿江地区,是战国至东汉时期壮族先民骆越人的作品。截至目前,共发现超过80处岩画点。此外,还有20余处岩画点与上述岩画点的时代、风格均不相同,属于晚期作品。关于岩画的文化内涵,前人有过不少论述,其中部分也涉及对某些特定图形的论述,但专题性的研究还很少见到。本文拟从左江岩画中常见的狗和圆圈符号入手,在图像分析的基础上,运用文化人类学的原理,对其内涵进行分析。

一、狗图像的含义

狗是左江岩画中数量最多的一种动物图像,多数位于正身人像的下方,少数位于人像的侧面或头顶处。(图1)狗形象的重复出现反映了壮族先民特有的历史文化生活和宗教信仰。狗是人类最早驯化的动物之一,是人们狩猎时的帮手,正如历史学家康拉德·洛伦兹的推断,“狗是人的第一个结盟者”。[1]265左江岩画中的狗,首先是作为巫师登天的助手,其次也反映了壮族先民的狗图腾崇拜,狗的形象是与祖先神、天神联系在一起的。总之,对狗的研究必须放到岩画场景中,那种认为狗的出现仅仅是为了活跃气氛,加强祭祀的效果,即把岩画作为现实祭祀场景再现的观点应该是站不住脚的。

图1 左江岩画中的狗图像③广西壮族自治区 民族研究所编《广西左江流域崖壁画考察与研究》,广西民族出版社,1987年,第163页。

左江岩画中的狗一方面是巫师通天的帮手,同时也是巫术仪式的一部分,用作祭祀的牺牲。关于这一点,傅斯年先生早就指出:“助巫觋通天地的若干特殊动物,至少有若干就是祭祀牺牲的动物。以动物供祭也就是使用动物协助巫觋来通民神、通天地、通上下的一种具体方式”①傅斯年《跋陈盘君〈春秋公矢鱼于棠说〉》,转引自张光直《中国青铜时代》,生活·读书·新知三联书店,1983年,第324页。。壮族先民用狗作为牺牲是有事实依据的。首先,壮族地区历史上盛行狗祭。《景泰云南图经志书校注》卷三记载广西府民俗时说:“州之夷民有曰土僚者,以犬为珍味,不得犬则不敢以祭”[2]183。又,《魏书·僚传》记载:“僚者……好相杀害……若杀其父,走避,求得一狗以谢其母,母得狗谢,不复嫌恨”[3]1378。凌纯声先生认为:“犬祭为越人旧俗……以狗为牺牲,同时珍狗,亦为东南亚古文化特质之一,此一特质虽不多见,但分布甚广”②中南民族学院民族研究所编印《南方民族史论文集》(一)。。其次,用狗祭祀还普遍存在于其他壮侗语民族的习俗中。据考证,“狗与金沙河谷傣族的稻作生产和祭祀的每个环节始终紧密相联”[4]47。在壮族先民的观念中,狗有特别的嗅觉,它不仅可以觉察到人所觉察不到的神怪,而且可以保护人,是镇邪驱鬼的灵物。所以,壮族先民如遇灾祸,往往杀狗以其血洒于出事地点,或施于认为鬼神正在兴妖作恶的地方,以镇压或驱逐鬼神,使其不敢作祟。今天,许多壮族村寨的村头路口都还立有一尊石雕狗像,称为“石狗”,逢年过节,人们都要到石狗面前焚香烧纸,祈求它驱除邪恶,保佑平安。

壮族先民用狗祭祀首先是因为他们相信狗有不怕雨水的神力,而人们渴求获得这种神力以抵抗洪水的侵害。傣族史诗《巴塔麻嘎捧尚罗》记载,傣族的祖先神桑木底为了让人们不再挤在狭小的山洞里,便想办法为人们搭棚建造房屋,但由于所建房屋不能抵挡雨水而失败。后来他在雨中发现了一条狗坐在地上,“风吹雨逞狂,人也难睁眼,可狗不怕淋,任凭雨多大,它坐着不管”[5]390。他发现原来狗不怕雨淋的原因在于狗坐在地上雨水都顺着狗背上的毛流淌而下,而狗腹下的地还是干的。后来,在此启发下,他按照狗坐着的姿势重新建造房子,结果便成功了。傣族和壮族先民的狗图腾崇拜是同源的,虽然这个传说在左江流域的壮族聚居地区已经消失了,但我们相信,这一地区的先民一定也有这种狗不怕雨的观念。壮族先民深受洪涝灾害的折磨,期望通过用狗祭祀来向上天传达自己的愿望,从而获得相应的神力,消除洪水的危害,这是狗用于祭祀的原因之一。

其次,壮族先民用狗祭祀是因为狗作为人们信仰的对象之一,与巫师、祖先神、天神的功能合而为一。壮族先民把狗作为祖先神甚至是天神的信仰不仅反映在神话传说中,而且也反映在岩画中。与壮族先民同根异支的黎族、傣族、高山族等均以狗为祖宗。《海槎余录》载,海南黎人复仇,约众醉饮,“相与叫号,作狗吠声,辄二三昼夜,自云系狗种,欲使祖先知而庇之也”[6]402;《黎歧纪闻》载:“或云有女航海而来,入山与狗为配,生长子孙名曰狗尾王,遂为黎祖”[7]196。傣族传说:“一位妇女与狗相配,生育子女,子女长大后,以弩射狗,母悲痛不已,在头上梳一狗髻,且以红色染筒裙,作为对狗的怀念。”[8]89凌纯声《畲民图腾文化的研究》指出,台湾高山族也有以犬为祖先的传说。[9]277—328显然,壮、黎、傣以及高山族以狗为图腾来自同一个源头,而所有民族的图腾都与其祖先有着密切的关系。

在左江岩画中,最需要引起重视的是狗和中心人像④为了方便叙述,笔者将岩画画面中位置突出的高大正身人像称为中心人像。构成的组合关系。狗的形象总是与中心人像相伴出现,人像一般配有类似环首刀的武器。这首先是基于狗能协助人们升天的观念,狗盗谷种的神话就反映了这一点。该故事讲的是在上古的时候,天上有谷子,而地上没有,天上的人怕地上有了谷子之后,人口增多,会打到天上去,因此不给地上人种谷子。后来,地上人派一条九尾狗到天上找谷种。九尾狗用自己毛茸茸的尾巴沾满谷子逃回地上,将谷种带回了人间,但九尾狗也因此被天上的人砍掉了八根尾巴,而仅留下了一根。同样的传说也流传在傣族聚居区。从这则神话中可以看出壮族先民相信狗是可以登天的,因而选择狗作为巫师登天的助手就是理所当然的。狗既然是巫师借以升天的工具,那么此处的中心人物我们就可以理解为被狗邀请下凡的祖先神、天神。祖先具有神力,是因为和天神建立关系的缘故。因为先民相信,祖先死后灵魂已经升天,从而具有了神力(当然,让祖先的灵魂升天还需要一定的工具和仪式,如岩画中的船以及后世的其他许多法事),从而也具备了和天神建立关系的条件。狗具有神性的例证在我国古代典籍中也有,《山海经·大荒西经》载:“有赤犬,名曰天犬,其所下者有兵”[10]64。又《西次三经》载:“阴山……有兽焉,其状如狸而白首,名曰天狗,其音如榴首,可以御凶”[10]66。由此可见,狗、天神、祖先神的功能是一样的,它们只是同一个灵魂附在不同的躯壳内罢了。

狗又为何会与巫师产生联系呢?这是由于狗是巫师通天的助手,是整个巫术仪式的一部分。《说文解字》说:“巫,祝也。女能事无形。以舞降神者也”[11]271。“无形”指的是看不见的世界,可以与无形世界沟通的人便是巫。巫除了靠巫舞以通神之外,还要借助具有神力魔法的图形,实际上很多杰出的原始艺术品就是直接出自巫师兼画师之手。“面具、体绘、徽章以及装饰性符号将扮演者变为神话人物或是赋予其暂时的独特身份。”[12]79张光直说:“古代的中国人你可以说是特别在天地交通之上化费心力。主要负责天地交通的使者是巫师……为了达到他们的飞行,巫师们得依靠一套物事(以及可想而知的符咒)。首先,这包括神山,巫师自此升降。又有神木,在美术中常有鸟栖其枝顶,作用与山同”[13]41—42。从上述论述中可以看出,岩画的作画者就是巫师本身,他的形象反映为岩画中的中心人像。而巫师在天地之间交通还需要借助一些物事,这其中就包括岩画所在的山体、巫舞、面具以及岩画本身,同时也包括狗。巫师上天将人们的苦难传达给天神、祖先神,并邀请天神、祖先神下凡帮助解决问题。而天神、祖先神下凡的表现就是他们在巫师身上附体,巫师代天立言,实现了巫师、天神、祖先神三者的功能合一。由此可见,狗、巫师、祖先神、天神是四位一体的,在这里,狗既是祭祀的牺牲,又是人们崇拜的图腾。其实,这两者并不矛盾,因为狗的神性只有在它作为牺牲被杀死之后才能实现,这时它的灵魂才得以升天,跟祖先神、天神融为一体。

图2 左江岩画中部分圆形图像临摹图⑤广西少数民族社会历史调查组《花山崖壁画资料集》,广西民族出版社,1963年,第11页。

那么左江岩画里的天神指的是谁呢?笔者认为应该是雷神。《铁围山丛谈》载:“独五岭以南,俚俗犹存也。今南人喜祀雷神者,谓之天神”[14]74;《岭外代答》:“广右敬事雷神,谓之天神,其祭曰祭天。盖雷州有雷庙,威灵甚盛,一路之民敬畏之,钦人尤畏。圃中一木枯死,野外片地草木萎死,悉曰天神降也,许祭天以禳之。苟雷震其地,则又甚也”[15]269。《广东新语》又云 :“雷人辄击之(按,铜鼓)以享雷神。亦号之为擂鼓云。雷,天鼓也。……以鼓象其声。以金发其气,故以铜鼓为雷鼓也。”[16]438我国“神”的概念最早是起源于天象中的雷电。《说文解字》云:“申,神也”[11]868。而在甲骨文中,申、电为一字。在左江流域一带的壮族聚居地区,人们认为雷神掌管天上的云雨,如果有人得罪了雷神,雷神就会不给人间降雨,人间就会大旱。这说明,雷神具有控制雨水的能力,其既能让大地干旱,同样也可以使大地洪水滔天,给人们带来严重的水患。雷神能控制雨水这种观念来自于人们对电闪雷鸣总是和下雨联系在一起的直观认识。在壮族神话中,掌管水界的叫图额,汉文化传入后,又变为蛟龙。原始人的思维结构是建立在二元对立基础上的,“正是在这种对立中,形成了一套严格的价值判断体系,世界万物都在这种价值判断体系中被加以区分”[17]239。雷神是二元对立中肯定因素的象征,而图额和龙则是二元对立中否定因素的象征,巫师邀请雷神降服图额和龙,正是阳胜阴、神胜魔、光明战胜黑暗,即肯定因素战胜否定因素的真实写照。

二、圆形符号的含义

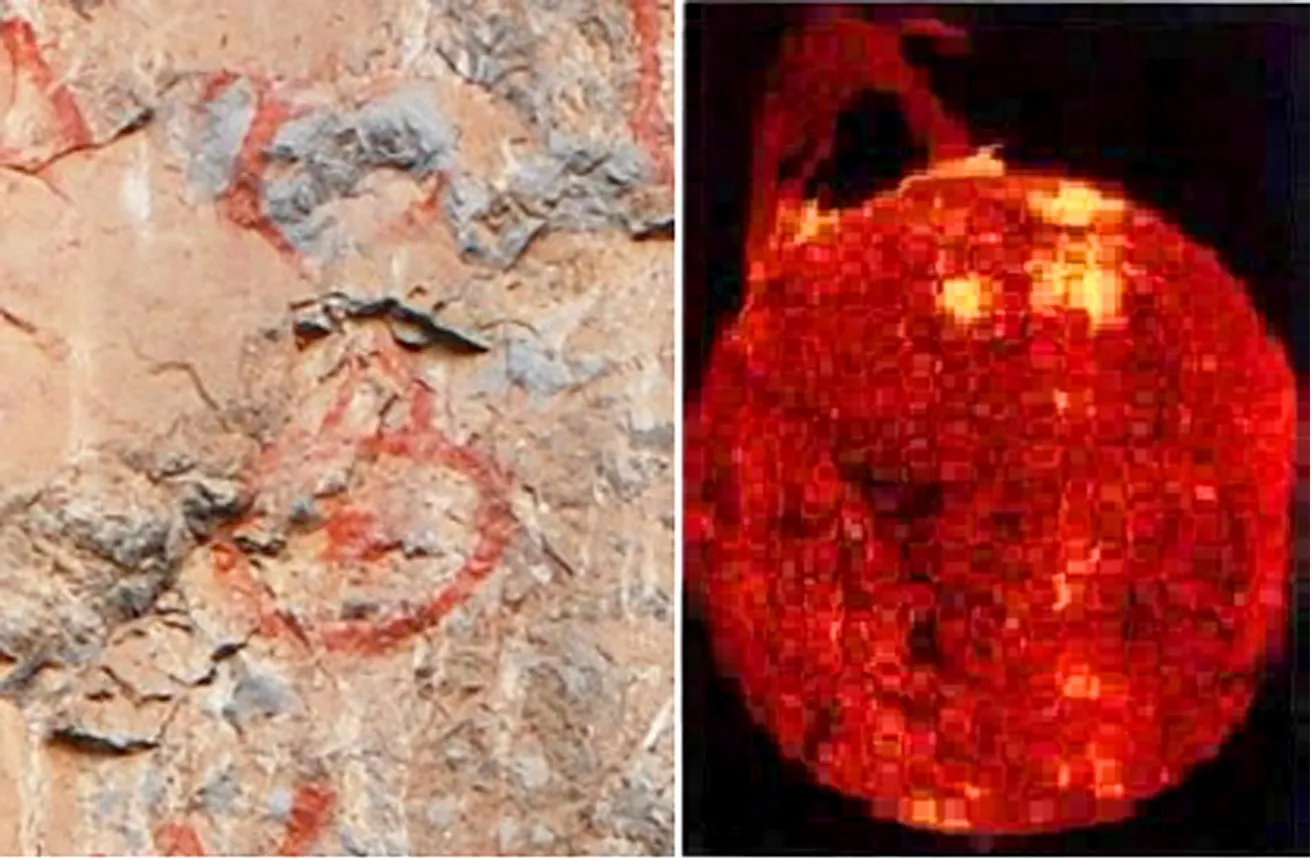

左江岩画中的圆形符号比较多,目前尚能辨认的有300多个,仅次于人物形象,而且形式多样(图2),大致可以分为五个大的类型,包括单环形、双环形、三环形、实心形、空心芒线形。对于上述五型图像,学术界看法不一,有的统视为铜鼓图像,有的则统视为日、月、星、辰等天体图像,还有的认为是盾牌、铜锣或车轮灯。笔者将其大致分为纯圆圈形(单圆圈、双圆圈、三圆圈、圈中带点的圆形)、圈中带芒线形两种类型,并尝试着对其含义进行解读。

图3 岩画中的圆形图像与铜鼓中的圆形图像对比⑥覃圣敏等《广西左江流域崖壁画考察与研究》,广西民族出版社,1987年,第168页。

第一,关于纯圆圈形符号,笔者认为都是天的象征,并且这种符号可能跟通天有关。中国人对圆形物体的崇拜可能源于古老的天圆地方的观念,圆象征着天。也有人认为圆圈象征太阳,但由于在左江岩画中纯圆圈与圈中带芒线的图形同时存在,笔者更倾向于前者为天的象征,后者为太阳的象征。许多资料都可以证实,新石器时代文化中确有对圆特殊喜爱的习俗,如中国西北马家窑文化彩陶中的四大圆圈纹饰,江南良渚文化中精美的玉璧、玉环、玉镯,另外世界各地的岩画中还有非常多的圆、同心圆等。古代越人对圆圈的爱好也有着悠久的历史,如在筑卫城考古出土的陶器中,就有很多圆点、圆圈、重圆圈符号[18]4,这种圆圈和重圆圈应该都是天的象征,只是表示天的重数不同罢了。而左江流域的壮族先民对圆形图像的崇拜也早就有迹可循,如桂南大石铲文化的石圆圈。大石铲文化虽然只发现于左江流域的崇左市扶绥县和江州区,但这两个地方的岩画中都出现了圆圈符号,如扶绥县银翁山和江州区驮柏山等。大石铲文化距今6 000—4 000年,而左江岩画距今2 500—1 800年,这一地区从新石器时代以来一直都是古越人聚居区,因此,完全可以认为这两地岩画中的圆圈符号和大石铲的圆圈符号是同一个文化族群所为,具有同样的文化功能。另外,整个左江流域岩画风格一样,主题类似,应该是同一个文化族群所为,所以,这一地区岩画的圆圈符号的功能应该也是一样的。用红色颜料绘制的岩画遍布世界各地,红色象征生命,红色的圆圈象征着生命的生生不息。红色和圆圈结合起来,可能最早出现于北京山顶洞人的墓地上,在那里发现了“骨架周围用红色的赤铁矿粉撒成的圆圈”[19]11。红色可能象征着死者的灵魂,而圆圈代表着升天,红色圆圈就是表示希望死者的灵魂能够升天。至于同心圆,学者们也有不同的看法,如宋耀良先生认为,对同心圆(包括多重同心圆)这一符号的解释有三个思考方向:“首先,有可能是太阳的一种变体,即简化了的一种太阳……其次可以理解为生殖崇拜的符号图……第三个思考方向是理解其为宇宙天体的象征性图符”[20]99。而汤惠生先生则认为这种圆形符号均表示通天。《周礼·春官·大宗伯》载:“以玉作六器,以礼天地四方。以苍璧礼天,以黄琮礼地”[21]562。郑玄注:“礼神者,必象其类:璧圆,象天”[21]562。汤惠生先生认为,玉璧的圆孔不仅仅是作为“天”这一客体的象征,更多还是强调一种主观意愿,即“通天”。关于这一点,文献中也有记载,《周礼·春官》云:“驵圭璋璧琮琥璜之渠眉,疏璧琮以殓尸”,郑注:“疏璧琮者,通于天地”。[21]636如果此说可以成立,那么岩画中的单圆形、双圆形以及多重圆形均表示通天,而不论其中心是否有圆点。笔者认为此种观点比较符合事实,也与左江岩画反映巫术活动这个主题比较一致,即巫师借助一定的法器上天入地,为人类祈福。因此,这里的圆圈不一定必然等同于现实中的某种物品,可能仅仅是一种象征,巫师必须借助这类圆形的符号才能与天地沟通。这种需要借助圆圈符号来沟通天地的思想不仅古已有之,如“苍璧礼天”,而且后世也留有其遗俗。如有学者就指出,在有些国家的召唤死灵的仪式中,死灵师需要在选定的场地中“画一些同心圆和奇怪的符号,来象征着神圣之力”,接着,“巫师要站在这些圆圈符号之内,以受到神圣之力的庇护,从而免受恶灵的侵袭”。[22]206死灵师是从早期巫师中发展出来的一个群体,虽然他们的巫术思想与早期巫师已经不能等量齐观,但从他们作法的法器以及巫术仪式中,应该可以看到古代巫术的影子。简言之,虽然他们也许已不能理解这些圆形符号和仪式的含义,但这些符号和仪式本身应该还是古代流传下来的遗迹。这种圆形符号最初正是巫师沟通天地时凭借的法器象征,法器被圆形符号代替并被赋予了神圣性。

图4 岩画中的图像(左)与日珥的对比图⑦左图由肖波拍摄,右图引自网络。

第二,圈中带芒线的圆形符号可能还有其他的含义。覃圣敏等先生将左江岩画中的圆形符号与该地区出土文物进行比较,将单环中带点,单环中有四芒(指芒线数量)、五芒、六芒、八芒以及带珥且内有芒线的环形圈分别与各地出土的铜鼓鼓面图案逐一进行比较,认为这些类型的圆圈可能属于对应型号的铜鼓,而其他一些符号可能表示天体图像。[23]168(图3)而王克荣等先生则认为左江岩画中的所有圆圈符号都表示铜鼓[24]193。笔者基本赞同部分圆形符号可能表示铜鼓,虽然各个地区鼓的形状、结构都不一样,但在具有沟通天地的功能方面是一致的,而其他的一些圆形符号可能还有另外的含义。但是,对于覃圣敏等先生的观点,笔者认为也有一些地方可以商榷。对于左江岩画中出现的带芒线的圆圈符号,专家们多将其比附为铜鼓符号,但笔者认为这些芒线是太阳的象征,而且只能说这些符号和铜鼓中的太阳纹符号有同样的文化功能,而不能认定为就是铜鼓。如贵县罗泊湾一号汉墓出土的铜三足案也有和铜鼓鼓面几乎完全相同的图案,均为里面有12条芒线的圆。[25]39

另一方面,对带珥的内有芒线的圆圈纹,学者们大多将其解释为铜鼓,如覃圣敏等先生将带珥的圆形与出土铜鼓作比较,认为可能分别表示“楚雄万家坝M23:161号铜鼓和广西田东M1:1号铜鼓”[23]168。那么这里就有几个问题。第一,把带珥的圆圈和铜鼓作比较,那么这里的珥只能解释为铜鼓的提手,可是铜鼓的鼓面很大,而提手很小,俯视的情况下根本看不到提手。第二,即使能看到,那么从俯视的角度来看,画出来的提手也只是一条短线,而不可能呈珥状。第三,从出土的铜鼓来看,或者没有提手,或者有两个以上的提手,换言之,一个提手的铜鼓还没有出现过。第四,从纹饰看,左江岩画带珥芒线圆圈纹与铜鼓的差异性也很明显。首先,二者芒线的数目就不相同,也许有人认为这可能是古人的疏忽,或者认为这并不重要,但事实上,每个图像甚至每个纹饰都有特殊的含义,先民们应该不会犯这种错误,所以对这种图像应该还有另外的解释。另外,也有部分学者将其解释为铜锣,如梁庭望先生曾在论文中提到铜锣[26]48,但他并没有具体说明其与岩画中的哪种图像相对应,但从画面上来看,他所谓之铜锣应该就是这种带珥的内有芒线的圆圈纹。可是从该图像与人形图像的关系来看,前者一般在人形图像附近,珥并没有提在人手里,所以将之比附为铜锣,似乎也有一定问题。笔者认为,这有可能是先民对古代日珥现象的记录(图4)。据《辞海》,日珥为“太阳边缘的明亮突出物。呈朱红色。投影在日面上时表现为暗条。在日全食时或利用色球望远镜或分光镜等进行单色光观测才看得见。常根据运动和形态特征,分为宁静日珥和活动日珥等类型,前者的寿命可长达几个月,后者则只有几分钟至几个小时。日珥的多少与太阳活动强弱有关,周期约十一年”[27]3691。如果我们的推测属实,那将说明,至少有部分岩画中的圆圈图形是古人对天象的记载。

此外,贵州惠水仙人桥岩洞葬棺材盖板上亦有不少此类图形,均由白色颜料涂绘而成,学者称之为“棺画”,多数属于明代。与此同时,四川珙县的“僰人”岩画中也出现了众多类似的圆形图像,而这些图像一般与悬棺葬并出。肖波在《左江岩画中所见壮族先民之生死观》一文中,对上述岩画和棺画之间的关系有过较为深入的论述,并证明三者应为同一宗教观念下的产物,即引导死者的灵魂升天。[28]69—78

以上对圆形符号的分析只是代表一般情况,左江岩画中圆形符号种类和数量都很多,对一些特殊符号还应该结合岩画的具体情况进行具体分析。

结语

左江岩画是壮族先民留下的珍贵文化遗产,它不仅为壮族的历史提供了明确的证据,而且对中国民族宗教信仰的形成和发展也具有非常重要的影响。经过众多学者半个多世纪的不懈努力,左江岩画研究已经取得了令人瞩目的成果,初步解决了作画年代、岩画作者的族属、作画原因以及岩画的艺术风格等问题,但由于岩画学科的复杂性以及左江岩画作画条件的特殊性,许多问题还远没有得到解决,包括单个岩画点内部的分期问题、各岩画点之间的关联性问题、岩画点与周围环境关系问题、岩画的作画方式问题,以及更为精确的岩画断代问题等,都还需要进行深入研究。本文正是笔者在学习前辈学人大量成果的基础上总结出的一点心得,有些方面与前人的观点相同,有些方面也存在着些分歧,但不管怎样,左江岩画都将在不断的学术争鸣中逐步被揭开神秘的面纱。