新冠肺炎疫情期间医学院校本科生心理韧性及影响因素调查分析

2020-12-14饶益嘉刘文涛

雷 蓉 ,饶益嘉 ,刘文涛 ,杨 苓

(1.川北医学院附属医院,四川 南充 637000;2.川北医学院,四川 南充 637000;3.西南医科大学,四川 泸州 646000)

新冠肺炎因影响范围广、涉及地区和人数众多,2020年1月30日,世界卫生组织(WHO)宣布,将新冠肺炎疫情列为国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)。PHEIC极易导致群体恐慌,在恐慌的情景下,个体易产生紧张心理,出现一系列心理障碍等[1]。有调查发现,此次疫情期间公众大多存在焦虑和恐慌情绪,同时亦有一部分人表现出轻度甚至中重度的抑郁倾向[2-3]。而保持健康心理是应对疫情的最好良药[4]。大学生作为备受关注的社会群体之一,尚未形成成熟的心理应对机制,面对突发公共卫生事件容易产生心理危机,甚至引发身心疾病,影响正常的生活、学习[5-6]。心理韧性又称为心理弹性,是衡量心理健康水平的重要指标,主要指能够使个体在面对困难、逆境、挫折和不幸时调动一切保护性资源,从而很快恢复与实现良好适应的能力、潜质或特质[7]。它是个体心理健康的重要保护因子,有利于机体降低应激反应,使逆境对个体的消极影响最小化,维护心理健康。为阻断疫情向校园蔓延,确保师生生命安全和身体健康,教育部通知疫情期间“停课不停学,停课不停教”。因此,作为高校,除了传播知识,还要关注学生面对疫情的心理健康状况[8-9]。本研究对四川某医学院校1 070名本科生进行问卷调查,了解本科生疫情期间心理韧性及其影响因素,以期为高校疫情期间及以后心理健康教育的开展提供参考。

1 对象与方法

1.1 对象

2020年2月20 —22日,采用方便取样法对四川某医学院校本科生进行网络问卷调查。纳入标准:全日制本科生,自愿参加本研究。排除标准:重复填写问卷或填写不全。

1.2 方法

1.2.1 调查工具(1)一般资料调查问卷。采用自行设计的一般资料调查问卷,包括学生性别、年龄、年级、专业、身体健康状况、家庭年收入、居住地、近2周是否接触湖北籍人员等。调查对象年龄18~23岁,平均年龄(20.45±2.34)岁;男性124人(11.59%),女性 946人(88.41%);大一 227人(21.21%),大二437人(40.84%),大三373人(34.86%),大四33人(3.08%);医学类专业990人(92.52%),非医学类专业80人(7.48%);身体健康状况:不健康12人(1.12%),亚健康283人(26.45%),健康775人(72.43%);家庭年收入:5万元以下614人(57.38%),5万~10万元 342人(31.96%),>10万 ~20万元 98人(9.16%),20万元以上16人(1.50%);99.50%的被调查者最近2周没有接触过湖北籍人员,只有4人与湖北籍人员有接触,有1人住在武汉;2人在隔离单位被隔离,其余均待在家中。

(2)心理韧性量表。采用由Connor和Davidson[7]于2003年研发的Connor-Davidson心理韧性量表(Cornor and Davidson Resilience Scale,CD-RISC)对本科生进行测评。中文版量表由肖楠等[10]修订,包括25个条目3个维度,即坚韧性(面对困难时保持镇定、顽强、有控制感等),力量性(对走出逆境有信心,采取行动的积极态度等)和乐观性(对负性情绪有良好的耐受力,从积极角度看待挑战等)。3个维度的α系数分别为0.88,0.80,0.60,量表的α系数为0.91,表明具有较高的可信度。采用5点量表评定法,0分为“从来不”,1分为“很少”,2分为“有时”,3分为“经常”,4分为“一直如此”。得分范围为0~100分,得分越高,表示心理韧性水平越高。

1.2.2 方法 本研究符合医学伦理学要求,征得学生同意,通过问卷星,利用手机腾讯QQ或微信发放问卷,学生以匿名方式独立在线填写。网络调研48小时,共收到问卷1 094份,剔除无效问卷,共收到有效问卷1 070份,问卷有效率为98.72%。

1.3 统计分析

采用SPSS 23.0统计软件包进行统计学分析,计数资料以人数、百分比进行描述,计量资料以均数、标准差进行描述。由于性别、专业为二分类变量,用t检验进行组间比较;而年级、身体健康状况、家庭年收入等为多分类变量,用方差分析进行组间比较。P<0.05为差异具有显著性。

2 结果

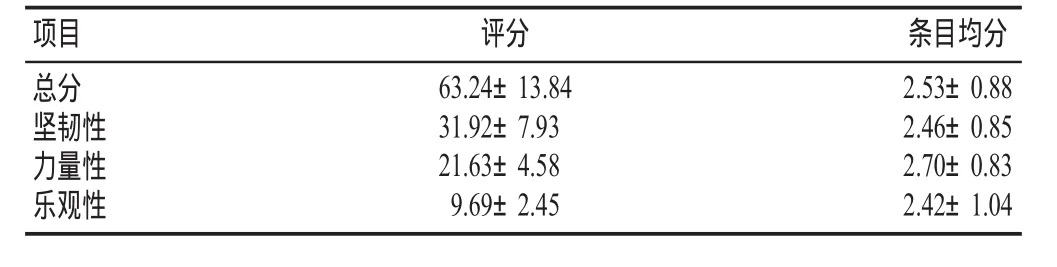

2.1 疫情期间本科生心理韧性评分情况

本科生心理韧性评分为(63.24±13.84)分,处于中等偏低水平;本科生心理韧性各维度条目评分从高到低依次为力量性、坚韧性和乐观性(见表1)。

2.2 不同人口学特征本科生疫情期间心理韧性比较

不同身体健康状况的本科生心理韧性及3个维度评分比较有显著性差异(P<0.05);不同家庭年收入的本科生心理韧性及力量性和乐观性两个维度评分比较有显著性差异(P<0.05),坚韧性维度评分比较无显著性差异(P>0.05);不同性别、年级、专业本科生心理韧性及各维度评分比较无显著性差异(P>0.05),但男生心理韧性评分略高于女生,大二心理韧性评分略高于大一和大四,大三最低(见表2)。

表1 本科生心理韧性评分(±s,分)

表1 本科生心理韧性评分(±s,分)

项目 评分63.24±13.84 31.92±7.93 21.63±4.58 9.69±2.45总分坚韧性力量性乐观性条目均分2.53±0.88 2.46±0.85 2.70±0.83 2.42±1.04

表2 不同人口学特征本科生心理韧性比较(±s,分)

表2 不同人口学特征本科生心理韧性比较(±s,分)

项目力量性性别t/F值124 946 P值年级男女 大一大二大三大四227 437 373 33 t/F值P值专业医学类非医学类990 80 t/F值P值身体健康状况 不健康亚健康健康12 283 775 t/F值P值家庭年收入(万元)<5 5~10>10~20>20 614 342 98 16 t/F值P值n 心理韧性65.18±16.98 62.98±13.36 1.39 0.168 63.58±13.96 64.30±14.60 61.77±13.04 63.24±9.74 2.31 0.075 63.14±13.70 64.43±15.45-0.72 0.472 4.92±13.10 59.59±14.03 34.70±13.50 16.79 0.001 62.11±13.55 64.39±13.98 65.73±14.02 66.31±16.99 3.51 0.015 32.80±9.60 31.80±7.68 1.11 0.27 32.07±8.01 32.52±8.43 31.07±7.39 32.48±5.52 2.34 0.072 31.86±7.89 32.59±8.46-0.74 0.462 26.67±7.61 30.08±8.13 32.67±7.73 14.01 0.001 31.38±7.89 32.48±7.92 33.08±7.79 33.63±9.38 2.48 0.060坚韧性 乐观性10.07±2.84 9.63±2.39 1.65 0.102 9.76±2.52 9.83±2.51 9.49±2.34 9.45±2.09 1.51 0.211 9.68±2.42 9.78±2.70-0.31 0.756 9.75±1.86 9.12±2.39 9.89±2.44 10.60 0.001 9.47±2.34 9.90±2.48 10.07±2.70 10.88±3.10 4.51 0.004 22.31±5.63 21.54±4.42 1.45 0.149 21.75±4.72 21.95±4.73 21.21±4.37 21.30±3.39 1.86 0.135 21.60±4.53 22.06±5.17-0.78 0.437 18.50±5.04 20.39±4.63 22.13±4.45 18.51 0.001 21.26±4.48 22.02±4.62 22.58±4.73 21.81±5.18 3.62 0.013

3 讨论

3.1 疫情期间本科生心理韧性总体情况

从表1可以看出,疫情期间本科生心理韧性评分为(63.24±13.84)分,处于中等偏低水平,这与张欢等[11]对医学生心理弹性的研究结果相似。有研究表明,大学生在遭遇重大突发性公共卫生事件时,由于信息不畅通,会出现紧张、慌乱等心理[12]。但这次新冠肺炎疫情期间,学生正处于寒假期间,被调查学生中88.80%的为四川籍学生,其余的来自重庆、浙江、云南、新疆、江西、湖南等省市,而这些省市并非疫情重灾区,此外,最近两周99.50%的被调查者没有接触过湖北籍人员。疫情期间政府部门通过电视、网络等渠道实时公布疫情信息,各基层组织联防联控,防控措施积极有效;加上学校积极采取措施,学工部和辅导员与全校所有学生进行网上沟通,及时掌握疫情期间学生思想动态,因此,对于疫情学生没有特别恐慌,心理韧性评分与非疫情期间差异无显著性。

心理韧性各维度中,力量性维度评分较高,由于这批学生在成长过程中经历了5·12汶川大地震、甲型H1N1流感等自然灾害及突发公共卫生事件,过去的经验让他们有信心面对挑战。大学生是一个知识群体,在认知上更容易接受和掌握科学的知识及预防方法,对用科学战胜疫情有信心。乐观性维度评分稍低,究其原因,可能是由于疫情期间实行封闭式管理,活动范围窄、人际交往及娱乐活动减少,而且听闻全国每天不停有确诊病例增加,加上医学院校学生学习任务繁重,开展线上教学后,理论和实践无法结合,对知识的理解存在一定困难,学生易产生一定的心理负担。因此,高校教师在专业课程讲授过程中,可利用教学模型及虚拟仿真模拟平台,让学生有身临其境的感觉,并在日常教学中加强与学生的沟通;学校心理健康中心应开通心理援助电话热线、微博,创建网络沟通平台,拓展心理援助空间,并请心理专家举办心理健康教育系列讲座。疫情期间家庭是大学生生活的重要场所,家庭关怀、支持以及完整的家庭功能对学生稳定情绪、获得积极认知等方面有促进作用,有助于维护其身心健康,提高个体心理韧性水平。

3.2 疫情期间不同人口学特征本科生心理韧性分析

从表2可以看出,疫情期间不同家庭经济状况的本科生心理韧性及力量性、乐观性两个维度评分比较有显著性差异(P<0.05),而坚韧性维度评分比较无显著性差异。李清[13]的研究结果认为家庭经济状况好的学生心理韧性水平高于家庭贫困的学生。杨燕等[14]认为,家庭经济状况对医学生心理弹性的影响无统计学意义,这与该研究结果不同。因此,关于家庭经济状况对个体心理弹性的影响尚存争议。据调查,线上学习时,21.50%的学生利用数据流量,18.20%的学生网络信号不稳定,这些因素影响了学生的生活和学习,所以其无法表现出乐观的心态。而不同家庭经济状况的学生坚韧性维度评分比较无显著性差异,究其原因,家庭经济状况差的本科生由于家庭经济困难,日常生活中他们会认为凡事都要靠自己,只有积极面对才能解决问题,他们能主动调整自己的心态,以适应环境,面对困难时也能保持镇定。针对家庭经济困难的学生,学校可采取“互联网+资助”形式,与学生保持密切联系,宣传国家和学校的资助政策,了解学生的思想动态,及时解答学生关注的问题,主动协调帮扶,给予一定的补助。

疫情期间身体健康的本科生心理韧性及3个维度评分明显高于亚健康或不健康的学生(P<0.001),这与葛逸玲等[15]的研究结果类似。身体健康是心理健康的基础和载体,生理机能的异常状态会导致心理的变化,良好的身体状态能够有效应对消极应激。有研究表明[16],大学生长期进行体育锻炼对提高心理弹性有促进作用,体育活动在增强体质的同时,还会让参与锻炼的群体保持良好的情绪。因此,对于身体健康状况为亚健康或不健康的学生,应鼓励他们加强体育锻炼,并且注意合理安排体育锻炼时间与锻炼频率;体育部在开展线上教学时可以设置一些不依赖场地和器材的柔韧练习、力量训练等项目,以提高学生心理韧性水平。

表2显示,不同性别、年级、专业本科生心理韧性及各维度评分比较无显著性差异(P>0.05),但大二心理韧性评分高于大一和大四,大三最低。究其原因,被调查者大多为医学专业学生,大二学生逐渐适应了大学的学习及生活节奏,认知日趋成熟,适应能力、抗逆力不断增强,能够以更加积极、乐观、从容的心态面对大学的学习及生活事件。大三是学习医学专业知识和技能的主要阶段,学生课程多、学习任务重、考试压力大,要掌握的基础知识、实践技能要求较高,容易产生负面情绪。因此,高校教师要完善线上教学方案,采用形式多样的教学方法,让学生能够应对高强度的学习压力。

大学生是国家发展的后备力量,培养身心健康的本科生是高等教育的重要目标之一。心理韧性是一种积极的心理品质,它能使个体成功地应对困难和挫折,促使个体发挥潜能,保持心理健康。心理韧性虽然在一定时间和空间内相对稳定,但也会由于不断变化或者重大的外部事件而发生变化[17]。本研究表明,新冠肺炎疫情期间身体健康状况不佳、家庭经济困难的本科生心理韧性水平低,这提示教育工作者在疫情期间以及疫情后应关注这部分人群的心理健康状况,可以从“个体—家庭—学校—社会”视角制订心理韧性提升方案,有针对性地开展心理健康教育,提升学生心理韧性水平,促进学生身心健康发展。