阿帕替尼治疗中晚期胃癌的疗效及影响预后的因素分析

2020-12-14江苏省盐城市阜宁县人民医院224400吴大广

江苏省盐城市阜宁县人民医院(224400)吴大广

胃癌是指最初癌细胞起源于胃的黏膜上皮。据WHO2018年最新数据统计,胃癌在全球发病率位于第五位,死亡率位于第三位,男性发病率在女性的2倍以上[1]。目前临床上中晚期胃癌多采用化学药物治疗,患者饱受化疗药物副作用的影响,导致患者耐受性下降。药物靶细胞治疗是临床上一种新型的恶性肿瘤治疗方法,治疗机制是特定药物进入患者体内特异性选择致癌位点,导致肿瘤细胞特异性死亡而不影响肿瘤细胞周围正常组织细胞,减少对患者的伤害[2]。阿帕替尼是目前临床上治疗胃癌的靶细胞治疗常用药之一,因此,我院将阿帕替尼应用于中晚期胃癌治疗中,探索阿帕替尼的治疗效果及对预后的影响因素,分析用药的安全性,具体汇报如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018年1月~2019年12月在我院住院治疗的80例中晚期胃癌患者作为研究对象,依据治疗方式的不同,分为对照组和研究组,每组各40例。其中,对照组:男性患者29例,女性患者11例,年龄在43~79岁,平均年龄在(59.17±4.38)岁,病程1~7年,平均病程(3.58±0.53)年;研究组:男性31例,女性9例,年龄在42~78岁,平均年龄在(58.65±4.58)岁,病程1~6.5年,平均病程(3.47±0.49)年。两组患者一般资料的对比,差异无统计学意义,(P>0.05)。本研究符合医学伦理委员会研究标准。

1.2 方法

1.2.1 对照组 对照组采用常规治疗方案。采用替吉奥胶囊口服。根据表中的体表面积计算成人首次给药剂量的基准量(1次剂量),每日2次,早晚餐后半小时服用,连服14天,之后停药7天。此为一个周期,可以反复进行。根据患者的个体发病特征,药物剂量可适当增减。

附表1 影响胃癌患者预后的单因素分析[n(%)]

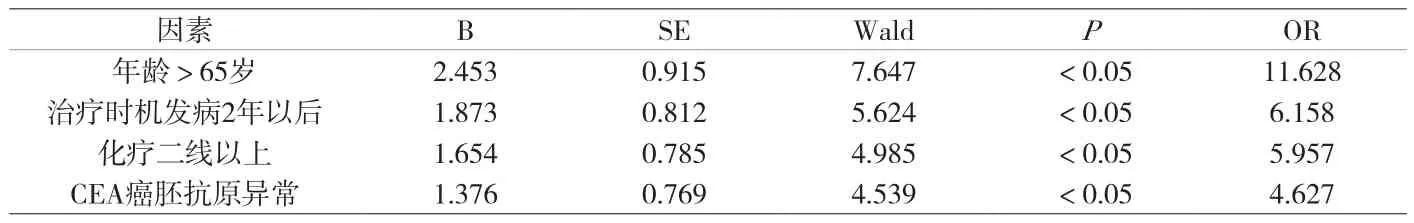

附表2 影响胃癌患者预后的多因素logistic回归分析

附表3 药物毒副反应发生率比较[n(%)]

1.2.2 研究组 研究组在对照组基础上加用阿帕替尼片。每次500mg,每日早餐后半小时用温开水送服,每日定时服用,如治疗过程中出现漏服药现象不予补药。四周为一疗程。

1.3 观察指标 (1)治疗效果 采用RECISTl.1版疗效评价标准,参照增强CT检查结果:①完全缓解(CR):所有肿瘤细胞靶病灶消失,无新病灶出现;②部分缓解(PR):为靶病灶直径之和减少超过30%,非靶病灶无进展;③稳定(SD):为靶病灶最大径之和缩小在PR和PD之间;④进展(PD):为靶病灶直径之和超过20%,或出现新病灶。疾病总控制率为CR、PR、SD三个数据相加。(2)影响预后因素 对研究组患者的治疗追踪12个月,分析预后的影响因素有哪些。(3)用药安全性 采用NCI-CTC(4.0版)作为用药毒副反应的评价标准,评价两组患者在用药四周后发生各种毒副反应的比率。

1.4 统计学分析 本次研究的全部数据采用SPSS20.0软件进行处理,其中%表示计数资料,用χ2检验,危险因素采用多因素logistic回归分析,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗效果比较 研究组患者的疾病总控制率92.5%(37/40)明显高于对照组50.0%(20/40),差异有统计学意义(P<0.05)。

2.2 影响预后的因素分析 采用单因素分析法,研究组40例患者通过12个月的追踪随访显示,死亡21例,存活19例。死亡组年龄≥65周岁、治疗时机(发病2年后)、既往化疗在二线以上、CEA癌胚抗原异常率高于存活组,差异有统计学意义(均P<0.05)。见附表1。采用多因素logistic回归分析法,年龄、治疗时机、既往化疗、CEA癌胚抗原异常是影响胃癌患者预后的危险因素。见附表2。

2.3 用药安全性分析 两组患者在规范治疗4周后,比较两组血液系统、消化系统、肝肾功能受损及其他四方面药物毒副反应发生率的比较,研究组和观察组患者的药物毒副反应的发生率差异无统计学意义(P>0.05)。见附表3。

3 讨论

胃癌的发病早期因临床表现不显著,往往容易忽视,进入中晚期,疾病发展快,患者此时出现了明显的临床症状且免疫功能降低。患者的免疫功能决定肿瘤细胞的扩散与转移情况。胃癌早期以手术治疗为主,但进入中晚期将根据患者的临床实际情况决定治疗方案,常以放、化疗作为主要治疗手段,而部分病情较重、免疫功能低下患者常不能耐受放、化疗治疗,因此这部分患者临床上采用了药物靶细胞治疗,亦能取得不错的临床效果。

目前,临床上常用的靶细胞治疗药物有利妥昔单抗、曲妥珠单抗、贝伐单抗等,均采用静脉用药治疗,阿帕替尼是唯一一个口服制剂。经临床研究证实,该药在中晚期胃癌常规治疗失败后用药,安全有效,并且能够有效延长患者的生存年限[3]。由于该药用药方便、与其他治疗方案相比治疗费用低,因此能够有效提高患者治疗的依从性[4]。该药的最常见毒副反应有白细胞、中性粒细胞和血小板下降等血液系统症状和手足综合征、蛋白尿、高血压、乏力、转氨酶升高和出血等非血液系统毒副反应。

本文主要探讨阿帕替尼在中晚期胃癌患者中的治疗效果及影响预后因素分析,确定用药安全性。研究组患者的疾病总控制率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);年龄≥65周岁、治疗时机在发病两年以上、既往化疗二线以上、癌胚抗原异常是影响胃癌患者预后的危险因素(P<0.05)。两组患者在血液系统、消化系统、肝肾功能受损及其他四方面药物毒副反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),与马靓等[5]人的研究结果一致。

由此表明,阿帕替尼在中晚期胃癌患者治疗中有效,且不增加患者的毒副反应发生率,证明用药安全性,发现影响患者预后的因素,有针对性的防控,提高患者的生存率。值得临床推广。