Vanity Fair两个中译版本的比较与分析

2020-12-08王小忠

王小忠

(烟台大学 外国语学院,山东 烟台264005)

英国小说家威廉·梅克比斯·萨克雷(William Makepeace Thackeray)的讽刺小说Vanity Fair,出版于1847年,故事讲述了Amelia Sedley和同窗好友Becky Sharp在当时的社会背景下所经历的人生起伏,是经典的讽刺性批判现实主义作品。Vanity Fair在中国也颇受读者喜爱,已有多个译本,其中杨必的译本被尊为经典译作,多年来备受好评,新的译本中较受关注的当属荣如德的译本。

一、译本概况

Vanity Fair于1848年首次以完整的版本面世,之后多次再版。杨必译本(以下简称杨译)最早于1957年出版,荣如德译本(以下简称荣译)出版于1999年。杨译书名为《名利场》,瀚文大典对“名利场”的解释为:“争名逐利的场所。”此名可以展现出小说中为了名利钩心斗角、机关算尽的情形及对当时世事的讽刺;荣译最初为《花花世界:一部没有英雄的小说》,译法有变,而且将原书的副标题翻译了出来,但再版时还是将书名改回了《名利场》,可见此名在读者群中接受度较高。彭长江在重译时,曾有意将其译为“虚幻集市”,理由是“名利”不够准确、涵义较窄,“场”又过于抽象、不够对等,但未能如愿(尹伯安,2000:83),而港台地区则将书名译为《浮华世界》。按照印刷信息上给出的字数统计,杨译原文与译文字数比例为1∶1.9,荣译为1∶2.1。

二、译者比较

本文选取比较的两位译者分别是杨必女士和荣如德先生,二人均为我国著名翻译家,译作广为流传。首先,两位译者的性别不同,有学者认为女性译者能够“远离父权语言的权威结构,为女性寻求一片新的话语空间”(曾丽馨,2017:37);其次,翻译作品的时代不同,杨译为1975年出版,当时杨必35岁,荣译1996年首版,时年63岁;再次,译者的第一外语不同,杨必的第一外语即为英语,荣如德的第一外语为俄语,英语是第二外语。译者背景的差异及所处时代的不同导致对原文的理解、词语的甄选及对社会的认知产生较大差异,最终导致译文不同。

三、专有名词翻译比较

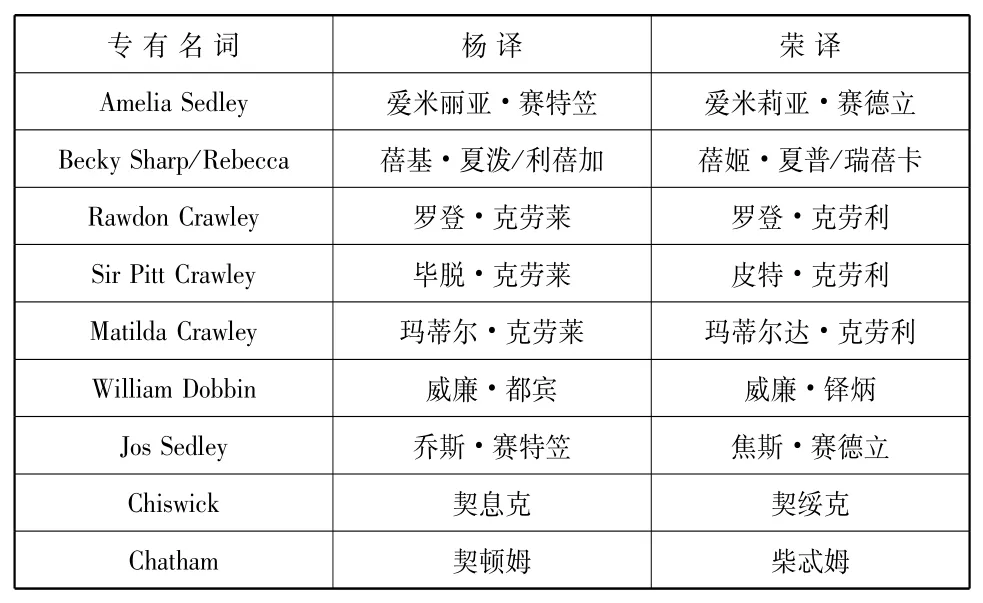

两个版本在专有名词的翻译上不尽相同,现选取主要的人名、地名进行比较。

?

纵观以上翻译,以现在的标准可以看出专有名词的翻译绝大部分是荣译较为规范,杨译很多音译不够准确,“杨必女士谅必是上海人,她用沪语的音译了这些固有名词”(思果,2004:3)。但荣译中也有值得商榷之处,如其将Dobbin译成“铎炳”,根据《英汉译音表》及该词读音应译为“多宾”,也可按照杨译为“都宾”;Chiswick译成“契绥克”不妥,因为“Chiswick的w不念出音来”(思果,2004:10),所以应译为“契西克”或按杨译为“契息克”;Chatham中的第二个h也是不发音的,但可以为“柴特姆”,荣译用了“忒”字,令人费解。

四、译文对照分析

本文选取两个译本中较具代表性的段落句子进行比较分析,比较两者之间的差异,希望能够窥其一斑。

例1:原文:“MISS JEMIMA!”exclaimed Miss Pinkerton,in the largest capitals.“Are you in your senses?Replace the Dixonary in the closet,and never venture to take such a liberty in future.”

杨译:平克顿小姐一字一顿地大声嚷道:“·吉·米·玛·小·姐,你疯了吗?把字典仍旧搁在柜子里,以后不准这么自作主张!”

荣译:“杰麦玛小姐!!!”平克顿小姐这一声喊的语气只能用黑体标出,外加三个感叹号。“你的脑子有没有毛病?把这本《词典》放回到柜子里去,以后再也不许这样自作主张。”

原文为了强调说话语气,大写了称呼“MISS JEMIMA!”,后面又加上“in the largest capitals”,给翻译带来了很大的麻烦,因为汉字没有大小写之分,杨译根据汉语的行文习惯给“吉米玛小姐”加了着重号,以对应英文大写字母,而后又译“一字一顿”对应“in the largest capitals”,“这是表达的妙法”(思果,2004:24),但按原文将称呼置于句首效果更佳。荣译为“只能用黑体标出,外加三个感叹号”,这属于增译,而且真的给人名后面加了三个感叹号,此处的处理似乎并不够恰当。“Are you in your senses?”荣译“你的脑子有没有毛病?”感觉稍有粗俗;杨译“你疯了吗?”语气稍重,是否译成“你想什么呢?”或是“你怎么想的呀?”更符合汉语口语习惯。

例2:原文:...some dreadful combats,some grand and lofty horse-riding,some scenes of high life,and some of very middling indeed;some love-making for the sentimental,and some light comic business;the whole accompanied by appropriate scenery and brilliantly illuminated with the Author’s own candles.

杨译:……像激烈的格斗,精彩的骑术,上流社会的形形色色,普通人家生活的情形,专为多情的看客预备的恋爱场面,轻松滑稽的穿插等等。这场表演每一幕都有相称的布景,四面点着作者自己的蜡烛,满台照得雪亮。

荣译:……有惊心动魄的打斗,壮观精彩的马术;有上流社会的气派,也有寻常人家的生活;有缠绵悱恻的爱情,也有轻松滑稽的笑料——所有这一切都配有相应的布景和辉煌的烛光(蜡烛是作者自己掏钱买的)。

此处排比的译文应是荣译更顺畅且对仗,但在画线部分的处理上两个译本都欠妥当。首先,思果先生认为此处杨译“译错了”,“可以译为‘由作者的插图辉煌地映出’”(2004:7),荣译的括号部分更是令人费解,其实是否可以意译为“由作者本人呕心沥血亲手打造”,值得商榷。另外应该注意整本书的讽刺口吻,“口吻可以说是作品的灵魂所在”(支晓来,曾利沙,2015:92),翻译过程中不应丢掉作者的戏谑之意。

例3:原文:“I beg your pardon,sir,”says Bowls,advancing with a profound bow;“What hotel,sir,shall Thomas fetch the luggage from?”

杨译:鲍尔斯上前深深一躬,问道:“请少爷吩咐,叫汤姆士上那家旅馆去取行李?”

荣译:“请问,先生,”鲍尔斯深深鞠了一躬,上前问道,“托马斯该上哪家旅馆取您的行李?”

此处杨译画线部分为归化译法,像“上前深深一躬”“少爷”及“吩咐”都是汉语的传统词汇;荣译为异化手法,如“请问”“先生”及“鞠躬”明显保留了原文的说话方式。杨译“那家”不是译错了,而是当时还没有“哪”这种说法,现在翻译一定要像荣译一样使用“哪”这个字。

例4:原文:All which details,I have no doubt,Jones,who reads this book at his Club,will pronounce to be excessively foolish,trivial,twaddling,and ultra-sentimental.

杨译:琼斯在他的俱乐部里看这本书看到这些细节,一定会骂它们琐碎、无聊,全是废话,而且异乎寻常的肉麻。

荣译:倘若某一位先生在他加入的俱乐部里读到这本书,我毫不怀疑他定将把所有这些细节描写斥为愚不可及、无聊之至、废话连篇而且肉麻得要命。

此处“Jones”的译法值得讨论,杨译为“琼斯”,但加了脚注:“琼斯是个普通的名字,这里代表随便什么张三李四”,可能出于同样的理解,荣译直接译为“某一位先生”。但也有译者认为“琼斯,指乔治·琼斯(George Jones),他和詹姆斯·斯尔克·白金汉(James Silk Buckingham)[创建了英外学会(British Foreign Institute),也就是此处所指的Club]常常成为萨克雷和道格拉斯·杰拉德(Douglas Jerrold)在《笨汉》(The Punch)杂志上攻击的目标”。(陈大地,张莉,2010:8)此种说法更有说服力。另外,思果指出此句杨译“它们”这一词汇的选用是不正确的,“们”只能用于人(2004:33),但现在词典上已有此种用法。

五、总结

通过对两个译本的简单比较,可以得出以下结论:首先,杨译用词相对平实,荣译用词稍过文雅。杨译用词较为平实易懂,符合原文语言特点,文笔流畅,“毫无生硬带涩的翻译腔,同时亦不失原文的旨趣”(陶友兰,1997:46)。荣译中使用了大量文辞,如“not understand”杨译“不懂”,荣译“不谙”;“whimper”杨译“哼哼唧唧哭”,荣译“啜泣”等。其次,杨译更加侧重归化,荣译保留异域风情。杨译在词语选用上更多地使用了本土词汇,对句子的处理更大胆,并融入中华文化,令读者阅读较为顺畅,不会产生障碍,是“真正难得看到的佳译”(思果,2004:1);荣译借鉴了杨译并摒弃其中不足之处,且潜心研读原著,荣译“忠实达意,异化程度高,符合现代读者的阅读习惯和审美标准”(徐晓梅,2010:113)。两个译本译者背景不同,翻译成书所处时代有异,翻译策略各有考量,可谓各有千秋,但都存在这样那样的瑕疵,这在大部头译著中在所难免,未来再版或者重译之时可以吸收借鉴。