优质、抗病冬瓜多样化育种研究进展

2020-11-21谢大森刘文睿薛舒丹张白鸽

谢大森,江 彪,刘文睿,薛舒丹,张白鸽

(广东省农业科学院蔬菜研究所/广东省蔬菜新技术研究重点实验室,广东 广州 510640)

冬瓜〔Benincasa hispida(Thunb.)Cogn.〕属葫芦科冬瓜属一年生蔓生草本植物,起源于我国南部和东印度,广泛分布于亚洲的热带、亚热带及温带地区。冬瓜在我国已有2 000多年的栽培历史,主要分布在广东、广西、海南、湖南、江苏、四川、湖北、河南、安徽、福建、浙江、河北等省区,是我国主要的蔬菜种类之一。2018年冬瓜年播种面积33.33万hm2,在瓜类作物中占比较高,具有适应性广、耐贮运、货架期长等特点,是现代农产品加工的理想原料和调节市场均衡供应的重要蔬菜作物。

我国冬瓜育种工作起步较晚,2005年以前主栽品种大多是各地农家种,存在品质、产量、抗性不稳定且有下降趋势等诸多不足。随着生活水平的不断提高,消费者对冬瓜的品质提出了更高要求,农家种已难以满足生产和消费的需要,缺乏市场竞争力。针对我国冬瓜生产现状和存在问题,20年来,广东省农业科学院蔬菜研究所按照“广泛收集、妥善保存、深入研究、积极创新、高效利用、共享服务、主权保护”的指导方针,广泛收集国内外种质资源,开展农艺性状鉴定评价,在此基础上,利用现代分子生物学技术深入发掘和创制具有自主知识产权的新种质,将种质资源优势转变为基因资源优势,并在冬瓜抗性分子机理、品质形成与调控机理以及多样化新品种选育、高效栽培等方面开展了一系列研究工作。现今,随着基因组重测序、高通量基因分型、基因编辑等技术的快速发展,对冬瓜性状的鉴定已逐步提高到分子水平,且使在基因组水平上筛选优良基因实现育种目标成为可能,因此,未来分子技术将应用于冬瓜良种选育各环节。本文基于冬瓜遗传育种与分子生物学,聚焦近年来冬瓜优质、抗病育种及基础理论研究,旨在为培育营养成分丰富、风味浓郁的抗病冬瓜新品种提供参考,为冬瓜产业可持续健康发展奠定基础。

1 冬瓜种质资源收集、创新与鉴评

1.1 冬瓜种质资源收集与创新

由于育种者对品种的人为选择以及商用品种的推广普及,导致很多古老的地方优异品种逐渐被淘汰,使得一些通过长期人工选择与自然选择所形成的某些重要遗传信息丢失,严重危及冬瓜资源的遗传多样性。

20年来,广东省农业科学院蔬菜研究所广泛收集国内外冬瓜种质资源,并利用物理诱变、化学诱变以及远缘杂交等有性杂交技术进行种质资源创制;目前共收集保存800余份冬瓜种质资源,其中国内资源660份(含多份濒临绝种的资源)、自创80份、境外资源70余份,包括苦冬瓜、香芋冬瓜、绿肉冬瓜、糯米冬瓜、水果冬瓜、耐盐碱冬瓜、实心冬瓜、香冬瓜、迷你冬瓜、硬皮冬瓜、空心瓜、无须冬瓜、四倍体冬瓜、耐涝冬瓜等珍稀种质资源(图1),几乎囊括现有文献报道的所有种类[1-9],成为国内外冬瓜种质资源保存最多、种类最齐全的单位。

通过实地考察及系统调查,广东省农业科学院蔬菜研究所明确了我国冬瓜种质资源的自然分布,发现目前种植冬瓜的主要省(区)有广东、云南、广西、福建、湖南、四川、山东、江西、江苏、海南、北京、陕西、河北、重庆、山西、河南、安徽及新疆等,其余省(区)比较少;外引冬瓜种质资源较多的国家有泰国、越南、印度、印尼、马来西亚、菲律宾、缅甸、美国、玻利尼西亚等[10]。

1.2 冬瓜种质资源综合利用评价标准制定

种质资源是新品种选育的物质基础,种质资源收集拯救、引进与鉴定评价是非常必要的。广东省农业科学院蔬菜研究所将收集的资源及创制的材料按植物学性状与农艺性状细分为53种,并将之分类,制定出冬瓜种质资源综合利用的评价标准;同时,利用现代分子生物学技术进行种质资源亲缘关系鉴定,为新品种选育提供理论参考[10-11]。

2 冬瓜基因组学研究

冬瓜作为葫芦科重要瓜类是探索瓜类作物基因组进化的绝佳系统。基因组研究是加速分子育种进程的重要手段,基因组重测序、高通量基因分型、基因编辑等技术的快速发展,对冬瓜性状的鉴定已逐步提高到分子水平,且使在基因组水平上筛选优良基因完成育种目标成为可能。

2.1 冬瓜转录组测序及首张遗传图谱构建

早在2006年,谢大森等[12]概述了冬瓜国内外育种方法、抗性机理、主要农艺性状遗传规律以及贮藏等方面进展。2009年,张建军等[13]对我国100份冬瓜种质资源开展熟性与果实特征研究,提出冬瓜的熟性、大小与果形分类的量化指标,并挑选出11条RAPD分子标记引物对其中70份冬瓜资源进行遗传多样性分析,结果发现这些冬瓜种质资源的遗传相似系数在0.703~0.986之间。2009年,谢大森等[10]对来源于东南亚国家及我国冬瓜主产区的146 份冬瓜种质资源的生物学特性、营养品质、抗逆性和抗病性等性状开展综合鉴评和利用。刘文睿等[14]对冬瓜种子千粒重开展主基因+多基因混合遗传分析发现,种子千粒重为一对加性主基因+加性-显性多基因遗传性状,主要受主基因和多基因的加性效应控制,不存在杂种优势。2013年,Jiang等[15]以冬瓜叶、花、果、茎干和茎尖等不同组织为材料进行转录组测序,获得44 925 792个片段,序列总长度超过4 Gb,GC含量为44.94%;基于冬瓜转录组测序结果,检测到6 242个SSR位点;同时以6份冬瓜种质资源为材料,随机选取200个SSR位点合成EST-SSR引物,结果170对引物成功扩增出目的片段,且其中49对(28.8%)具有多态性,首次揭开冬瓜转录组和SSR的大量信息,为冬瓜生理、生物化学、分子遗传学和生物学研究提供了重要基础。Jiang等[16]利用SLAF测序技术构建了首个冬瓜高密度遗传图谱,该图谱包含4 607个SNP标记、12个连锁群,总图距为2 172.86 cM,标记间平均距离仅为0.49 cM(图2),为冬瓜的基因定位、分子标记辅助育种、基因图位克隆提供了宝贵工具。焦贤贤等[17]基于SSR标记分析冬瓜种质资源遗传多样性并进行亲缘关系聚类,结果表明111 份冬瓜种质资源遗传距离介于0.077~0.780之间,平均遗传距离为0.369,在遗传距离为0.700处可将全部种质分为6个类群;且发现冬瓜种质材料未按地理来源划分,但相同果型、籽型的种质资源亲缘关系较近,这为冬瓜种质的保存和利用提供了理论依据。

图2 冬瓜高密度遗传图谱[15]Fig. 2 High-density genetic map of wax groud[15]

冬瓜是体型较大的瓜类,其育种工作主要围绕单瓜质量、果实长度、果实横径、果肉厚度、第一雌花节位等性状。近年来,广东省农业科学院蔬菜研究所基于高密度遗传图谱构建遗传群体,发现这些果实性状均符合正态分布特征,均为数量性状;有10个QTL与以上5个性状相关,分别在2、3、4、5、6、9、10、11号染色体上,其中5个QTL是主效因子,且影响单瓜质量、横径、肉厚的QTL有相同的基因间区,这是首次关于冬瓜果实QTL定位的研究报道(表1)[18]。

表1 冬瓜果实相关性状的QTL定位结果Table 1 QTL mapping results of fruit related traits in wax gourd

2.1.1 单瓜质量QTL 检测到控制单瓜质量的2个QTL,分别是位于第3号连锁群的fw3.1和位于第6号连锁群的fw6.1(表1)。主效QTLfw3.1在遗传图谱上的峰值位置为52.65 cM,具有较高的LOD值,对表型的贡献率达到15.80%,加性效应是负值(减少单瓜质量)。fw6.1的峰值位置为165.29 cM,对表型的贡献率为6.94%,加性效应是正值(增加单瓜质量)。

2.1.2 果实长QTL 检测到控制果实长度的2个QTL,分别是位于第4号连锁群的fl4.1和位于第10号连锁群的fl10.1(表1)。fl4.1和fl10.1的峰值分别位于92.30 cM和12.41 cM处,对表型的贡献率分别为9.29%、8.13%。两个QTL的加性效应均是负值,其贡献是减少果实长度。

2.1.3 横径QTL 检测到控制果实横径性状的2个QTL,分别位于第3号和第11号连锁群(表1)。第3号连锁群上的fd3.1是一个主效QTL,其峰值位于58.30 cM,LOD值达到7.73,对表型的贡献率超过16.6%,加性效应是负值(减少果实横径)。第11号连锁群上的fd11.1的峰值位置为128.94 cM,对表型的贡献率为9.80%,加性效应是正值,其贡献是增加果实横径。

2.1.4 肉厚QTL 检测到控制果肉厚度的3个QTL,分别位于第3号、第5号和第9号连锁群(表1)。第3号和第5号连锁群上的QTL分别为ft3.1和ft5.1,均为主效QTL,其峰值位置分别为54.09 cM和30.00 cM,对表型的贡献率分别为13.78%和12.83%,其加性效应均是负值(减少果肉厚度)。第9号连锁群上的QTL是ft9.1,其峰值位于该连锁群的最末端,对表型的贡献率为9.01%,加性效应是正值,该QTL的贡献是增加果肉横径。

2.1.5 第一雌花节位QTL 检测到控制第一雌花节位的1个主效QTL,是位于第2号连锁群的sss2.1(表1)。其峰值位于129.27 cM处,对表型的贡献率为32.12%,加性效应是正值。

2.2 冬瓜全基因组测序及拼接

冬瓜基因组含有27 000多个基因,其中重复序列的大量扩增导致基因组比其他瓜类作物大2~3倍且更为复杂。Xie等[19]拼接组装了首个冬瓜基因组,大小估计为1.03 Gb,其中859 Mb(94.1%)scaffolds锚定成12条染色体,共注释了27 467蛋白编码基因(图3);并且重新测序了146份冬瓜种质,包括13份近野生品种、1 6份地方品种和117份栽培品种,构建了一张包括16 M单核苷酸多态性位点(SNP)以及2 M小插入和删除(Small insertion and deletions)的全基因组遗传变异图谱,结果发现冬瓜分为4个群体,包括1个野生群体、1个地方群体和2个栽培群体,冬瓜驯化分为两步,一是从野生种到地方种的驯化,二是从地方种到栽培种的改良(图4)[19],此外,没有蜡粉的栽培群体是从有蜡粉的群体中人工选育出来的。冬瓜基因组序列和基因组变异图谱为研究葫芦科的进化和物种形成奠定了基础,且对将来冬瓜生物学研究和全基因组设计育种具有重要的指导意义。叶新如等[20]对冬瓜实时荧光定量PCR内参基因开展筛选与评价,结合GeNorm、NormFinder和BestKeeper软件评价7个候选内参基因(28SrRNA、UBQ、RPⅡ、GAPDH、EF-1α、UBC21和TUA)稳定性,为冬瓜内参基因的选择提供了一定的理论参考。

图3 首个冬瓜基因组[19]Fig. 3 The first genome of wax gourd[19]

图4 基于全基因组测序的冬瓜核心种质系统进化分析[19]Fig. 4 Phylogenetic analysis of core wax gourd germplasm based on whole genome sequencing[19]

3 冬瓜抗性机理研究

由于连作障碍等因素,冬瓜种植过程中病害发生严重[21],各种病害已成为制约冬瓜生产的主要因素,其中枯萎病、病毒病和疫病是冬瓜三大主要病害,南方地区因高温多雨发病尤为严重和频繁,导致冬瓜生产损失惨重。广大科研工作者对冬瓜抗病机制等开展了大量研究,如赵芹等[22]针对黑皮冬瓜NBS类抗病基因开展了同源序列克隆与分析,刘文睿等[23]通过同源克隆法分离冬瓜NBS-LRR类抗病基因同源序列并分析其结构及进化关系,为冬瓜抗性机理研究以及抗病育种研究奠定了良好的基础。

3.1 枯萎病研究

Zhang等[24]构建一个基于gfp的载体,用于分析尖孢镰刀菌的转录融合,为进一步研究尖孢镰刀菌的致病机制奠定基础。早在2003年,谢大森等[25]对冬瓜与节瓜枯萎病菌人工接种技术进行研究,对冬瓜枯萎病菌与节瓜枯萎病菌在接种浓度、接种方法等方面取得进展。2009年谢大森等[26]还发现冬瓜枯萎病抗性由隐性多基因控制,符合“加性-显性”模型,以加性效应为主,感病对抗病表现为部分显性;显性基因比例较高,且表现为减效;狭义遗传力为60.46%;加性基因为3对;显性座位数为1对。2011年Xie等[27]利用枯萎病菌或镰刀菌酸(FA)对抗病和感病冬瓜品种进行根部接种后,利用免疫荧光标记技术分析了根部抗原的细胞定位及变化规律,发现互作伸展蛋白的JIM11和JIM20荧光标记在抗病品种中表达较强,且含CCRC-M7抗原的阿拉伯半乳糖蛋白(Arabinogalactan proteins,AGPs)或鼠李半乳糖醛酸聚糖在抗病品种中表达增加,而在感病品种却没有增加。这些结果表明,CCRC-M7抗原可能有利于增强冬瓜对枯萎病菌的抗性,且JIM11、JIM20标记的伸展蛋白以及 LM2、LM14、MAC204、JIM16标记的AGPs都参与了寄主-病原菌的互作过程。

3.2 病毒病研究

国内外关于引发冬瓜病毒病的病毒种类相继有报道。Samretwanich等[28]认为番茄卷叶病毒(Tomato leaf curl virus)是冬瓜病毒病的主要病原物。Chen等[29-30]报道台湾冬瓜病毒病的病原物可能是西瓜银色斑驳病毒(Watermelon silver mottled virus,WSMV)的1个菌株。Tsuda等[31]分析发现冬瓜病毒株的分离蛋白质分子量是32 ku,与WSMV 的序列同源率达97%。Okuda等[32]也证实在日本导致冬瓜产生病毒病的是WSMV。尤毅等[33]根据葫芦科作物上常见的5种病毒病原的CP基因设计特异性引物,对我国冬瓜产区105份典型病毒病症状的冬瓜病叶材料进行RT-PCR检测,检测结果表明,5对特异引物分别在95份材料中检测到小西葫芦黄花叶病毒(Zucchini yellow mosaic virus,ZYMV)、西瓜花叶病毒(Watermelon mosaic virus,WMV)、黄瓜花叶病毒(Cucumber mosaic virus,CMV)、番木瓜环斑病毒(Papaya ring-spot virus,PRSV)4种病毒,未检测到南瓜花叶病毒(Squash mosaic virus,SqMV);并且发现不同冬瓜主产区致病病毒种类有较大差异。赵芹等[34]针对广东地区冬瓜感染的小西葫芦黄花叶病毒进行检测及对其外壳蛋白基因多样性分析发现,ZYMV病毒划分为7个基因型,广东分离物均属于同一基因型Ⅰ,包含3个株系,无明显地域选择性,总体上广东ZYMV-cp比较保守,分子变异较小。综上,不同地区或国家引起冬瓜病毒病的病毒种类可能不一样,这可为冬瓜病毒病抗性育种提供依据。

3.3 疫病研究

赵兴爱等[35]报道了冬瓜疫病的测报方法及防治措施,并针对病害的发生规律与特点,提出防治措施,以期为冬瓜疫病的防治提供技术指导。戴子武等[36]对冬瓜疫病的发生特点、流行规律和防治技术也进行系统调查。李卫民等[37]明确广西黑皮冬瓜疫病的病原菌种类为掘氏疫霉(Phytophthoradrechsleri),并对该病原菌的形态、生物学特性和核糖体DNA -ITS 序列进行了分析研究。

4 冬瓜内在品质研究

冬瓜作为药食同源的特色瓜类蔬菜(早在《食疗本草》《本草经集注》就有记载),其营养物质和功能性物质在调节人体生理机能方面与药物调节功能相似,这与人们愈加重视保健和养生、崇尚自然的观念相契合。挖掘这些营养物质以及功能性物质代谢合成的关键基因位点,对冬瓜品质分子育种、精深加工产品的开发具有重要的应用价值。

4.1 冬瓜营养成分分析

谢大森等[10]对来源于东南亚国家及我国冬瓜主产区的百份冬瓜种质资源内在品质进行鉴定,结果发现冬瓜肉质致密性介于0.6471~0.9841 g/cm3,平均0.8451 g/cm3;可溶性固形物含量2.0%~4.9%,平均 3.52%;Na含量 0.01~7.80 mg/kg,平均 2.49 mg/kg;K 含量 0.08~2.10 mg/kg,平均 0.15 mg/kg;P 含 量 73.4~287.7 mg/kg, 平 均 132.97 mg/kg;Vc含量 0.114~0.130 mg/g,平均 0.120 mg/g;总酸含量0.86%~2.42%,平均1.65%;可溶性总糖含量0.42%~2.62%,平均 1.54%;糖酸比0.230~1.669,平均0.977;干物质含量3.85%~10.88%,平均5.54%;含水量89.12%~96.15%,平均94.46%。考虑到膳食中含K越多血压降低越明显,而Na过多则会导致血压升高,故以K、Na含量以及肉质致密性为鉴定冬瓜品质优劣的主要考核指标。邹宇晓等[38]研究发现,冬瓜中不仅含有基本营养成分,还含有抗坏血酸、硫胺素、核黄素及尼克酸等维生素,以及一些人体必需氨基酸,如谷氨酸和天门冬氨酸含量较高,还含有鸟氨酸、γ-氨基丁酸和组氨酸等。

4.2 冬瓜功能性成分分析

冬瓜中的不少化学成分具有显著的生理活性。邹宇晓等[38]研究表明,冬瓜含有腺嘌呤、β-谷甾醇、羽扇豆醇、十三烷醇、甘露醇、鼠李糖、葫芦素β、葫芦巴碱、组氨酸、腺嘌呤以及维生素B1、维生素C、维生素E等多种功能性成分。冬瓜皮含蜡类及树脂类物质等。冬瓜籽含皂甙、尿素、尿素分解酶、脂肪油、瓜氨酸、组氨酸、蛇麻脂醇、甘露醇、β-谷甾醇等,还含有可降低体内胆固醇和血脂的丙醇二酸,以及可防止动脉粥样硬化的膳食纤维等生理活性物质。Huang等[39]研究发现冬瓜中含有多糖类化合物,该化合物由鼠李糖、木糖、阿拉伯糖、露糖、葡萄糖和半乳糖等组成。

5 冬瓜典型新品种及高效绿色栽培技术

5.1 典型新品种

根据市场需求,广东省农业科学院蔬菜研究所先后培育了迷你型(墨宝、金宝)、中型(黑妞)、大型(黑优1号、黑优2号、黑优3号、铁柱、铁柱2号、广利1号粉皮冬瓜)等系列冬瓜品种(系)。其中,黑优1号冬瓜的选育开创了我国黑皮冬瓜杂种优势利用的先河;铁柱冬瓜已成为全国种植面积最大、销量最大的冬瓜品种;铁柱2号冬瓜是一个突破性品种,从种性上解决了冬瓜长途运输破损率高、种子休眠期长、收获时对劳动力要求高等生产关键问题。以上冬瓜品种集优质、高产、抗病及高效于一身,在国内同类育种工作中处于领先水平,目前已推广至全国15个省(区),多个品种成为我国冬瓜主产区主栽品种,累计推广面积约34万 hm2,取得了显著的社会经济效益,为我国蔬菜周年均衡供应作出重要贡献。

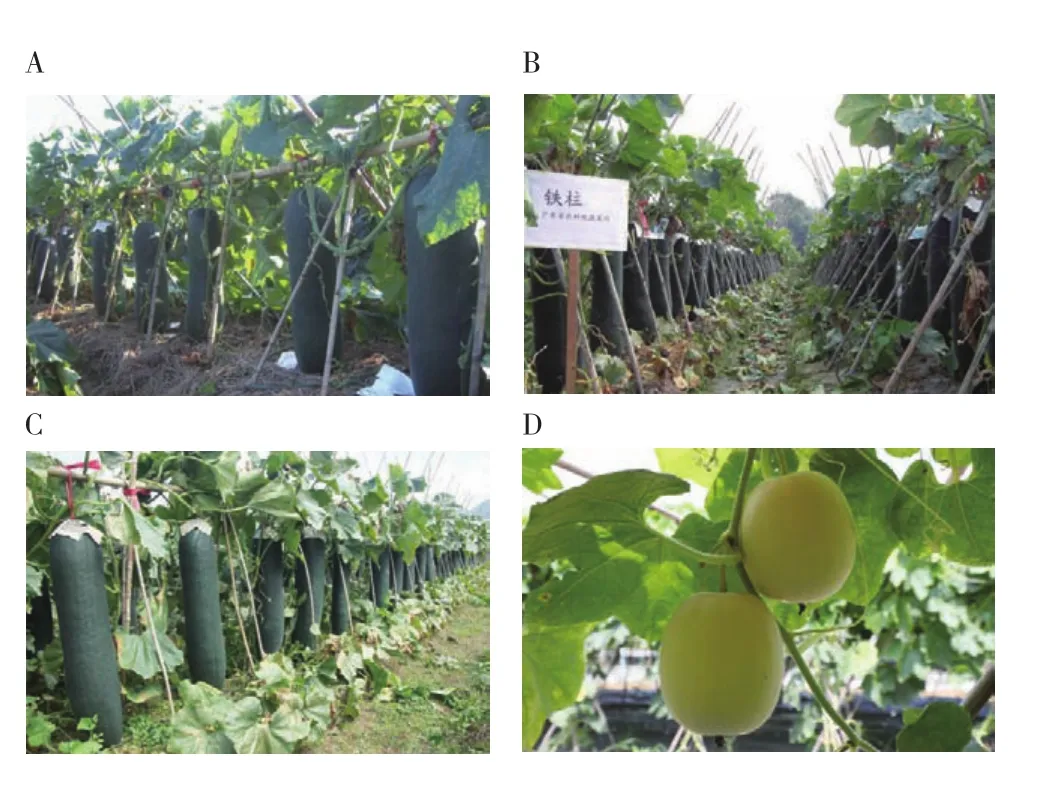

5.1.1 黑优1号 2006年通过广东省农作物品种审定委员会审定,是华南地区第一个通过审定的黑皮冬瓜一代杂种(图5A),连续多年成为广东省农业主导品种,杂种优势明显,实现了黑皮冬瓜品种由常规品种走向杂交品种的跨跃,在国内同类研究中处于领先水平。黑优1号田间表现中抗疫病、抗枯萎病,座瓜率高,瓜形匀称且整齐,果实长圆柱形,瓜长58~75 cm,横径22~25 cm,皮墨绿色,浅棱沟,炮弹形,表皮光滑,肉厚5.5~6.5 cm,肉质白色,致密,味清淡,品质优,商品率高,适应性强。单瓜重13 kg以上,最大可达22 kg。其突出特点是抗病性强,瓜形美观且整齐一致。

5.1.2 铁柱冬瓜 2013年通过广东省农作物品种审定委员会审定,中晚熟,瓜形一致,匀称,皮色墨绿,浅棱沟,平均单瓜长84.3 cm,横径约19.7 cm,肉厚6.65 cm,肉质致密、致密性为0.960 g/cm3,微甜,平均单瓜质量14.2 kg,可溶性固形物含量约3.68%;田间表现抗枯萎病、中抗疫病、病毒病;特耐贮运(图5B)。

5.1.3 铁柱2号冬瓜 2017年通过广东省农作物品种审定委员会审定,中晚熟,果实特长圆柱形、整齐匀称,浅棱沟,尾部钝尖,皮墨绿色,表皮光滑,瓜长 80~100 cm,横径 17.0~20.0 cm,肉厚6.6~6.8 cm,单瓜质量约16.8 kg;囊腔小,肉质致密、致密性0.989 g/cm3,特耐储运;双边籽,休眠期短(图5C)。

5.1.4 金宝迷你冬瓜 2020年通过广东省农作物品种审定委员会审定,生长势强,分枝性中,果实圆筒形、整齐匀称,果皮黄色,表皮光滑,瓜长约16 cm,横径约12.5 cm,肉厚约3.3 cm,单瓜质量约1.35 kg;肉质洁白、细腻无渣;双边籽,休眠期浅(图5D)。适合当前休闲农业、采摘农业以及农业公园等农业新业态种植,是兼观赏、食用于一体的赏食型冬瓜品种。

5.2 高效绿色栽培技术

近年来,广东省农业科学院蔬菜研究所集成了一套以养分平衡为核心的冬瓜优质高产高效生产技术,并进行试验、示范和推广。通过实施这些技术,与农户常规种植对照相比,化肥用量降低13%~40%,农药用量减少30%~50%;系统氮磷盈余降低47%~67%;每667 m2产量提高10%~30%;果实硬度提高15%~23%,可溶性糖含量提高21%~37%,糖酸比提高13%~30%;种植经济效益提高10%~36%;增绿增质增产效果明显。

图5 冬瓜典型新品种的田间表现Fig. 5 Field performance of typical new variety of wax gourd

6 发展趋势

6.1 加强冬瓜种质资源创新技术研究

冬瓜遗传基础比较薄弱,现有常规的种质资源创新方法已难以创制出具有突破性的材料,如抗疫病的冬瓜材料。必须充分利用现代生物技术,加强对冬瓜种质资源的创新研究,其中基因编辑技术是当前比较行之有效的种质创新技术,然而迄今尚未成功构建冬瓜稳定的遗传转化体系。

6.2 充分挖掘冬瓜基因组信息并开展分子设计育种

2019年冬瓜全基因组测序已完成,如何充分利用冬瓜基因组信息为育种提供新的育种策略,是冬瓜育种取得突破性进展的关键问题。在黄瓜、番茄等蔬菜全基因组测序的基础上已成功解决了黄瓜苦味、番茄风味等重大科学问题,为育种提供了一种全新的育种理念和策略,并成功运用于育种实践。冬瓜研究也将借鉴黄瓜等蔬菜的研究方法,在全基因组水平扫描并检测出与重要性状相关的变异位点,开展主要农艺性状QTL定位研究,挖掘出稳定表达的QTL和优异等位基因;应用关联分析方法发掘冬瓜果实发育、疫病抗性、功能保健成分等数量性状基因,改善育种策略,培育出更多营养成分更高、风味更浓郁的抗病冬瓜品种。

6.3 开展冬瓜多样化育种

随着人们生活水平的提高及家庭小型化,对冬瓜优质育种提出了更高的要求。产量育种转向品质育种,品质成为蔬菜产品的核心竞争力。同时由于蔬菜生产不断向专业化、产业化方向发展,对适应于不同栽培方式的专用冬瓜品种的需求将日益增加。冬瓜的选育围绕区域消费特点,差异食用方式,不同口味需求等方面,品种必须多样化,如功能保健型、赏食兼用型、加工专用品种等。

6.4 研发与集成高效节本提质技术

生产成本的上升导致冬瓜产业像其他蔬菜产业一样生产效益不稳定,因此,迫切需要高效节本提质技术、投入品高效利用、减农药减化肥的“双减”技术、肥水精准管控技术、品质与产量耦合提升技术、病虫害绿色防控技术等的研发与集成,同时在冬瓜生产各环节应提高农业机械使用率,这些技术在未来的5年内必将成为蔬菜产业的主推技术。