小麦骨干亲本‘鲁麦13’在小麦育种中的应用

2020-11-18孙妮娜王建萍于经川丁晓义刘洁赵明姜鸿明李林志

孙妮娜,王建萍,于经川,丁晓义,刘洁,赵明,姜鸿明,李林志

(山东省烟台市农业科学研究院,山东烟台 265500)

0 引言

‘鲁麦13’是烟台市农业科学研究院运用基因-性状概念[1],以‘74(11)混1-1-3’为母本,‘莱阳584’为父本杂交选育而成的丰产潜力大、抗旱能力强、抗病性能好、产量适应范围广的小麦新品种[2],1989年通过山东省审定,1991年获烟台市科技进步二等奖,年最大推广面积29.8万hm2,1986—2000年累计推广137.47万hm2。刘兆晔等[3]分析了‘鲁麦13’在山东小麦育种中的应用,山东省农科院作物所以‘鲁麦13’为亲本育成了高产优质面包小麦‘济南17’[4]和高粒叶比面条小麦‘济麦19’[5-6],原子能所育成了高产广适小麦‘鲁原502’[7],安徽省涡阳县农科所育成了高产、多抗、优质面包小麦‘皖麦38’[8]。本研究对‘鲁麦13’的培育思路、优异特性和育成品种进行总结分析,阐明‘鲁麦13’作为新一代骨干亲本对小麦育种的贡献和价值,为指导育种理论研究和实践工作,制定可行有效的育种方案,合理进行亲本选用和组合搭配,提高小麦育种效率提供参考。

1 ‘鲁麦13’的培育思路

所谓矮源就是矮秆性状最初的供体来源,20世纪60 年代,矮源的有效利用是取得绿色革命成功的基础[9-10]。迄今生产上应用的矮秆基因都是Rht系列,至少有21 个已经定名,其中,应用最为广泛的是日本‘Norin10 号’的Rht1、Rht2和日本‘Akakomugi’的Rht8、Rht9,世界上一半以上的小麦品种均含有它们的矮源血统[11-12]。贾继增等[9]研究认为,中国小麦矮源主要有4 类,一是日本‘Daruma’的后代,以‘水源86’、‘农林10号’为代表,具有Rht1和Rht2两对矮秆基因,位于染色体4B和4D上[13];二是‘Saitama27’,以意大利‘St2422/464’为代表,具有一对矮秆基因Rht1s,位于染色体4B上;三是辉县红和蚰包,具有一对矮秆基因,与‘Norin10 号’4D 上的Rht2位点相同或相近;四是赤小麦,以‘Funo’为代表,具有Rht8和(或)Rht9一对或两对矮秆基因,位于染色体2D 和(或)7B 上。张晓科等[14]报道大多数Rht基因对产量有不利影响,只有‘Norin10 号’的Rht1、Rht2和‘Akakomugi’的Rht8、Rht9基因例外,Rht1和Rht2可以增加穗粒数从而提高籽粒产量。王恒立[15]认为Rht1、Rht2基因不但降低株高,还能在不太增加生物学产量的前提下,提高收获指数,从而起到增产的作用。为利用引起世界轰动绿色革命的矮秆基因Rht1、Rht2,以‘Norin10’号的衍生系小罂粟(‘Norin10 号’/‘北陆13’)为矮源,以智利的‘Orofen’、罗马尼亚的‘Norin13’等为早熟、抗病供体,以‘白蚰包’为丰产供体,运用多亲本渐近杂交与水旱地鉴定法,经过14年16个世代,培育出半矮秆抗旱高产小麦新品种‘鲁麦13’[2,16]。

2 ‘鲁麦13’的优异特性

‘鲁麦13’冬性耐寒抗旱,幼苗半伏,叶片浓绿、宽短上挺,分蘖力强,成穗率高,群体自动调节能力强,茎叶腊被较深,穗长方型,株高80 cm 左右,长芒,株型优良,是半矮秆株型的突破。高抗条、叶锈病和白粉病,中熟。1986、1987 在山东省中肥区试中,15 点27次平均单产370.89 kg,较对照‘山农辐63’增产3.1%,第1 位。1989 年在山东莱阳市旱肥地开发,非灌溉条件下创造9244.5 kg/hm2的记录,耗水系数为10.257 mm/(hm2·kg)[17]。

3 ‘鲁麦13’在小麦育种中的应用

3.1 直接应用‘鲁麦13’为亲本育成的品种

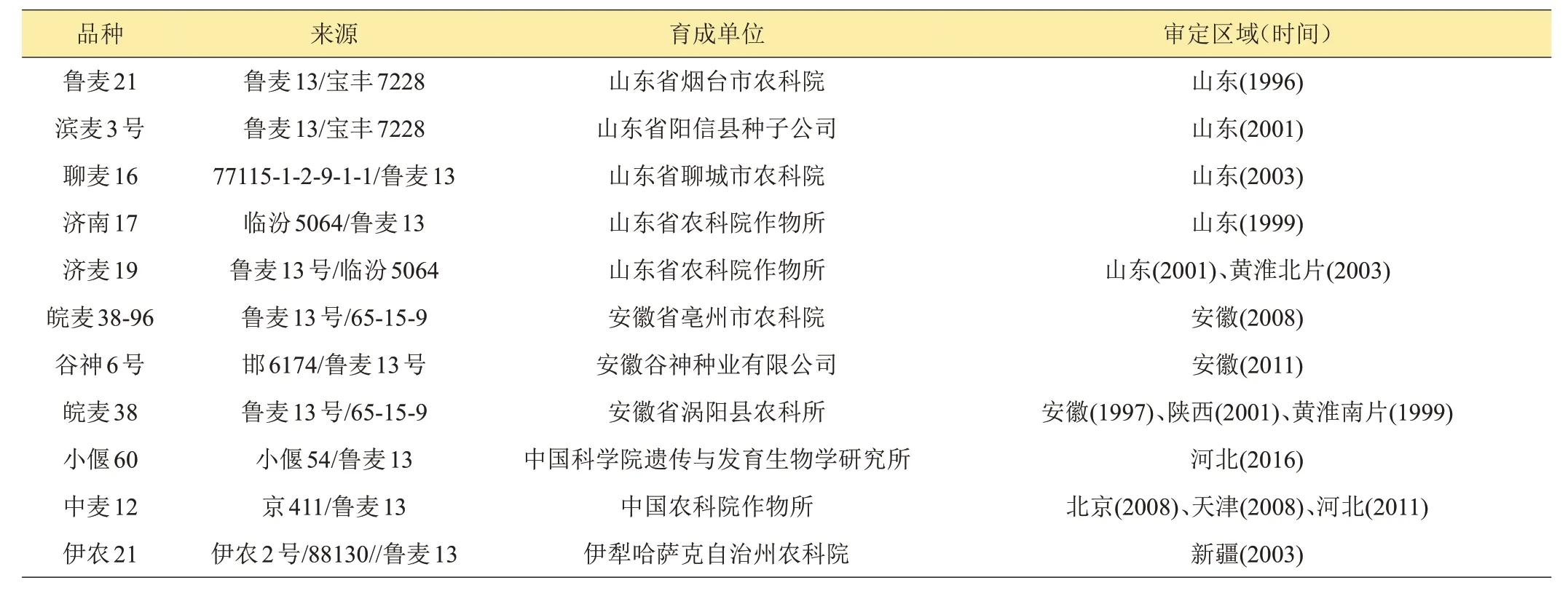

1996—2018 年,直接应用‘鲁麦13’为亲本,山东省烟台市农科院、阳信县种子公司、聊城市农科院分别育成了1996、2001和2003年通过山东审定的‘鲁麦21’、‘滨麦3 号’和‘聊麦16’,山东省农科院作物所育成了1999年通过山东审定的‘济南17’和2001年通过山东、2003年通过黄淮北片审定的‘济麦19’,安徽省亳州市农科院和谷神种业有限公司分别育成了2008 年和2011年通过安徽审定的‘皖麦38-96’和‘谷神6号’,安徽省涡阳县农科所育成了1997年通过安徽、2001年通过陕西、1999 年通过黄淮南片审定的‘皖麦38’,中国科学院遗传与发育生物学研究所育成了2016 年通过河北审定的‘小偃60’,中国农科院作物所育成了2008年通过北京和天津审定、2011 年通过河北审定的‘中麦12’,伊犁哈萨克自治州农科院育成了2003 年通过新疆审定的‘伊农21’。共有中国科学院遗传与发育生物学研究所、中国农科院作物所和山东、安徽、新疆3省共10个育种单位育成品种11个,这些品种通过黄淮北片和黄淮南片各审定1次,山东审定5次,安徽审定3次,河北审定2次、陕西、北京、天津、新疆各审定1次,共计16次(表1)。

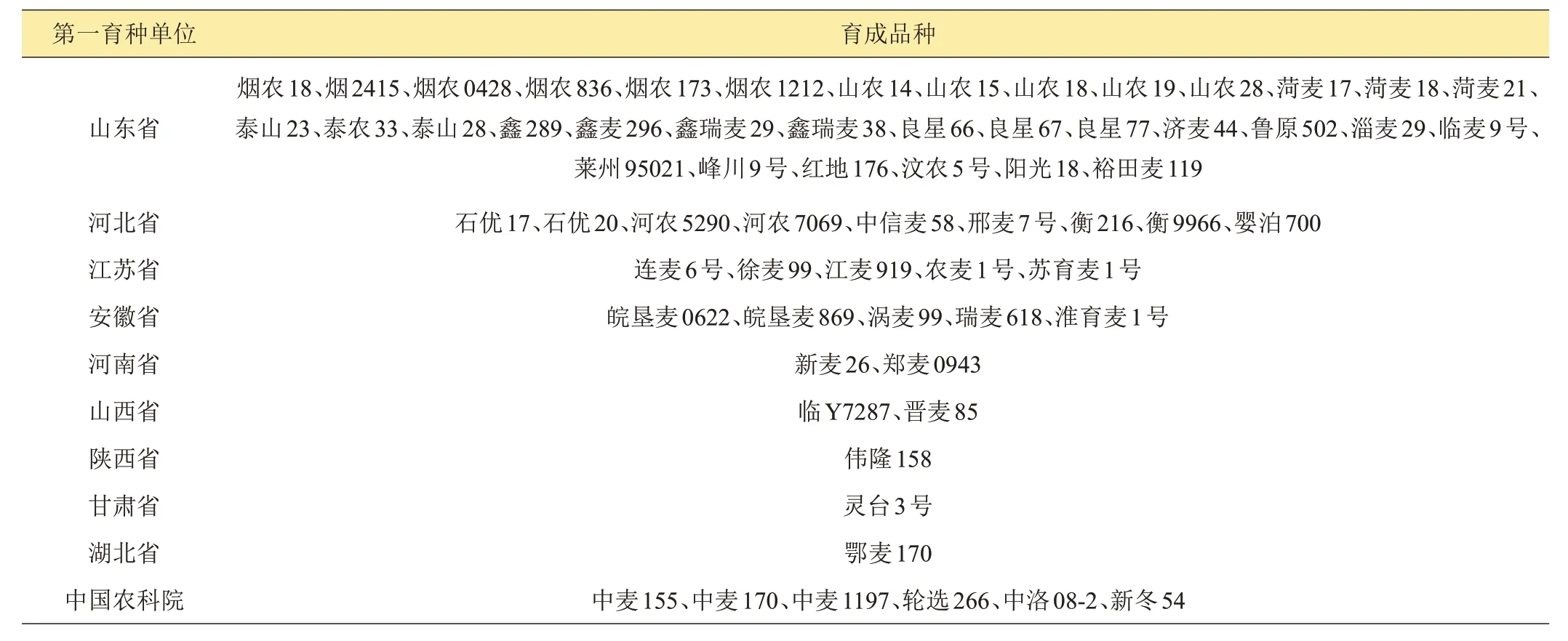

3.2 间接应用‘鲁麦13’为亲本育成的品种

间接应用‘鲁麦13’为亲本,由中国科学院、中国农科院和山东、河北、江苏、安徽、陕西、河南、湖北、甘肃8 省共52 家育种单位育成品种66 个(表2)。其中‘连麦2 号’、‘山农19’、‘良星66’、‘中麦170’、‘新麦66’、‘苏育麦1 号’、‘涡麦99’通过黄淮南片审定,‘山农18’、‘山农28’、‘良星66’、‘鲁原502’、‘鑫麦296’、‘裕田麦119’、‘石麦20’通过黄淮北片审定,‘烟农836’通过黄淮旱肥组审定,国家审定共15 次;通过山东审(认)35次,河北审(认)定16次,江苏、安徽审(认)定各9次,河南审(认)定6次,山西审(认)定5次,陕西审定3 次,新疆审定2 次,甘肃、湖北、天津、北京审定各1次,省级审(认)定共89 次。‘良星66’分别于2008 年、2010 年、2018 年通过山东、天津、河北审(认)定,2008年、2010 年通过黄淮北片和黄淮南片审定;‘良星77’分别于2010、2014、2017、2018 通过山东、安徽、山西、河北审(认)定;‘鲁原502’于2012 年、2015 年、2016年,2011年通过山东、安徽、新疆、黄淮北片审定。

3.3 ‘鲁麦13’育成品种的推广面积

根据种子管理局的中国种业大数据平台统计,到2016年,以‘鲁麦13’为亲本育成的品种,有41个得到大面积推广,累计推广面积2512.13万hm2。其中27个品种的累计推广面积在6.67 万hm2以上,16 个品种的年最大推广面积在6.67万hm2以上,5个品种的年最大推广面积在33.33万hm2以上,‘济南17’、‘济麦19’、‘鲁麦21’、‘鲁原502’的年最大推广面积超过66.67万hm2,分别为74.27 万hm2、80.80 万hm2、91.40 万hm2和102.53 万hm2。11 个品种的累计推广面积超过33.33 万hm2,7 个品种的累计推广面积超过100万hm2,‘良星66’、‘鲁原502’、‘济南17’、‘济麦19’、‘鲁麦21’的累计推广面积最大,分别为209.53万hm2、273.73万hm2、381.07万hm2、401.53万hm2和485.73万hm2。

表1 直接应用‘鲁麦13’为亲本育成的品种

表2 间接应用‘鲁麦13’为亲本育成的品种

4 启示与讨论

育种实践证明,骨干亲本的发现、创造与有效利用能极大地提高育种效率,小麦育种史在一定程度上就是骨干亲本的利用史[18],‘小偃6号’[19]、‘繁6及其姊妹系’研究成果[20]、‘矮孟牛’[21]、‘周8425B’[22]等不同时期的小麦骨干亲本都对小麦育种起到了关键作用。1996—2018 年,‘鲁麦13’作为新一代骨干亲本,共有中国科学院、中国农科院和9省共57家育种单位育成品种77个,这些品种通过国家审定17次,通过山东、河北、江苏、安徽、河南、山西、陕西、新疆、甘肃、湖北、天津、北京审(认)定103 次,截止2016 年累计推广2512.13 万hm2。以‘鲁麦13’为亲本育成的‘济麦19’和‘皖麦38’均获省科技进步一等奖和国家科技进步二等奖,‘济南17’获山东省科技进步二等奖和国家科技进步二等奖,耐赤霉病和最高单产812.2 kg的‘鲁原502’[23-24]获山东省科技进步一等奖,至少含有3对慢粉抗性基因的‘鲁麦21’[25]获山东省科技进步二等奖。在Rht1、Rht2单独存在下,容重降低4%,共同作用下容重降低10%[14]。‘鲁麦13’籽粒腹沟较深,不够饱满,这一方面说明了‘鲁麦13’继承了Rht1、Rht2基因的遗传特点,也说明了‘鲁麦13’的改良要以提高籽粒饱满度为重点,为小麦育种和生产更上一个台阶做出更大贡献。

表3 27个品种的年最大推广面积和累计推广面积