斡旋针法联合温针灸治疗脾胃虚寒型慢性胃炎的疗效及对GAS、MTL、VIP水平影响

2020-10-26朱淑云谭远忠

朱淑云,瞿 兵,谭远忠

(恩施州中心医院,湖北 恩施 445000)

慢性胃炎是临床上一种由各种致病因素导致的胃黏膜炎症,发病多与胃肠动力、胃酸和幽门螺杆菌感染等因素密切相关,主要临床表现为腹胀、腹痛、恶心、反酸和嗳气等,目前临床上主要通过口服促胃动力药、胃粘膜保护剂和抑酸药进行治疗,显效较快,但是存在副作用较大、容易产生耐药性等缺点[1-2]。中医慢性胃炎属于“胃脘痛”范畴,慢性胃炎主要病因包括饮食不调、阴虚火旺、胃腑气血升降及食滞中焦,引发呕吐腹泻及胃脘疼痛等症状[3]。针灸治疗慢性胃炎具有较好的临床疗效,并且能够改善相关症状[4]。本研究探讨斡旋针法联合温针灸治疗脾胃虚寒型慢性胃炎的疗效及对GAS、MTL和VIP水平影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院2016年12月—2017年12月收治的脾胃虚寒型慢性胃炎患者120例,其中男性61例,女性59例,年龄35~69岁,平均年龄(47.65±7.68)岁,病程1~10年,平均病程(6.42±1.79)年。采用随机对照原则随机分为两组,各60例,对照组男性29例,女性31例,年龄35~68岁,平均年龄(47.69±7.71)岁,病程1~10年,平均病程(6.47±1.84)年。治疗组男性32例,女性28例,年龄35~69岁,平均年龄(47.61±7.65)岁,病程1~10年,平均病程(6.38±1.74)年。两组患者年龄、病程等一般资料具有临床可比性(P>0.05)。

1.2 诊断标准、纳入标准和排除标准

1.2.1 诊断标准 西医诊断标准:持续性或反复饱胀、上腹不适、烧灼痛、钝痛,进食后加重,伴反酸、纳差、恶心等临床表现,或伴有上腹部压痛;胃粘膜活检及胃镜检查结果提示慢性活动性炎症征象。中医诊断标准:符合《中医消化病诊疗指南》中关于慢性胃炎的诊断标准[5]:①胃脘部疼痛;②发病前有情志、饮食、受寒和劳累等诱因;③反复发作病史,并且病程>3个月。必备①,②或③有一项即可确诊。脾胃虚寒型:主症:胃脘部肿胀或隐痛不适,饮食不慎或餐后发作或加重;次症:嗳气反酸,食少纳呆,灼烧感或烧心感,疲乏无力,大便无力,脉细弱,舌淡苔白;主症必备,次症1项即可确诊。

1.2.2 纳入标准 所有患者均符合慢性胃炎的诊断标准,患者依从性较好;均签署知情同意书。

1.2.3 排除标准 患者伴有凝血功能障碍、心脑血管疾病、严重肝肾功能不全等疾病;患者处于妊娠期或哺乳期。

1.3 治疗方法

1.3.1 对照组 患者入院后给予温针灸疗法。取穴:四神聪、百会、中脘、胃区(额旁2线)、关元、大横、气海、足三里、内庭、内关、公孙、三阴交;操作:采用0.30 mm×40 mm毫针直刺进针,刺入深度约为15~20 mm,得气之后,在针刺足三里、关元、中脘和气海穴位时,针柄上套置2 cm左右的艾卷,当艾卷燃尽之后,再套置一段艾卷,留针时间为30 min,到艾卷燃尽,在针柄冷切之后,再拔出针,1次/2 d。

1.3.2 治疗组 患者在对照组基础上给予斡旋针法。取穴:足三里(右)、心门(右)、太白(左)、太冲(左);保持患者处于仰卧位,右上肢屈肘,右手放在剑突下,采用酒精对皮肤进行常规消毒,采用华佗牌毫针(0.20 mm×40 mm)根据“斡旋针法”顺序进针,右心门→右足三里→左太冲→左太白,按照顺序快速刺入,左太冲、左太白针尖方向向上,右足三里、右心门针尖指向肢体远端,确保左太白、左太冲的针尖延长线相汇于1个点上,针刺深度根据操作者针下出现得气感为度,针刺深度约为16.67~20.00 mm,得气之后,小幅度地捻转左太冲、左太白各10次,捻转右足三里、右心门各5次,留针时间为30 min,1次/2 d,两组患者治疗2个月。

1.4 临床疗效

临床疗效[6]:治愈:治疗后胃镜恢复正常,症状基本消失,1年内没有出现复发,中医证候积分减少≥95%;显效:治疗后胃镜下病变范围显著减少,次症基本消失,主要症状消失,1年内未出现复发,证候积分减少≥70%,<95%;有效:治疗后胃黏膜损害有所改善,胃疼痛程度显著减轻,临床症状出现好转,1年内有复发,但是持续时间缩短,患者中医证候积分减少≥30%,<70%;无效:症状未发生变化,证候积分减少<30%。总有效率=(治愈例数+显效例数+有效例数)/60×100%。

1.5 观察指标

1.5.1 胃镜评分 3分:胃黏膜内出现粗大颗粒,血管达表层,皱襞消失,弥漫灰色肠上皮化生结节;2分:胃黏膜内出现中等颗粒,多发灰色肠上皮化结节,并且血管出现连续均匀透见;1分:胃黏膜内出现细颗粒,单发灰色肠上皮化生结节,并且血管部分出现透见;0分:胃黏膜为正常状态[7]。

1.5.2 胃肠道症状分级评分(GSRS)量表 于治疗前后采用GSRS评分量表评价患者胃肠症状严重程度,该量表总分为108分,评分越高代表患者症状越严重[8]。

1.5.3 生化指标水平 于治疗前后采集患者5 mL空腹肘静脉血,取上清,采用放射免疫法检测血清胃动素(MTL)、血管活性肠肽(VIP)和胃泌素(GAS)水平。

1.5.4 幽门螺杆菌(Hp)感染情况 于治疗前后采用快速尿素酶试验测定感染情况,并计算转阴率。

转阴率=(治疗前Hp感染阳性-治疗后Hp感染阳性)/治疗前Hp感染阳性×100%。

1.6 统计学方法

所有数据均采用SPSS19.0软件处理。计量数据采用配对资料t检验,计数资料进行卡方检验,当P<0.05时表示进行比较的两者之间存在显著性差异。

2 结果

2.1 两组临床疗效比较

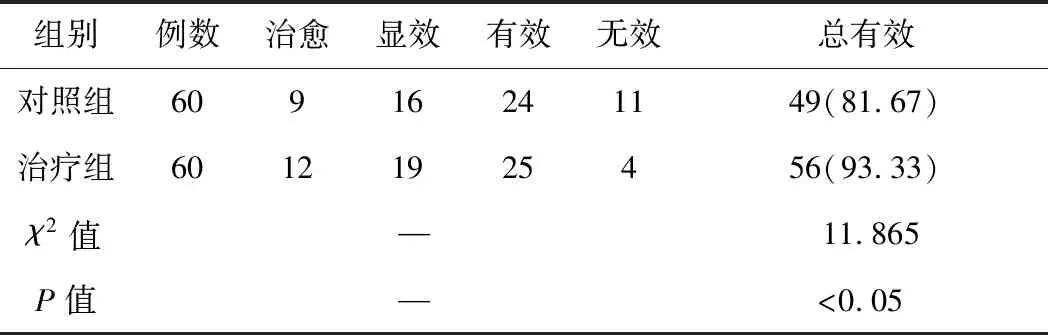

经过治疗后,对照组总有效率为81.67%;治疗组总有效率为93.33%;治疗组总有效率显著高于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者临床疗效比较 [例(%)]

2.2 两组胃镜评分和GSRS评分比较

治疗前两组患者胃镜评分和GSRS评分差异无统计学意义(P>0.05);经过治疗后,两组患者胃镜评分和GSRS评分显著降低(P<0.05);并且治疗组降低较多(P<0.05)。见表2。

表2 两组胃镜评分和GSRS评分比较

2.3 两组患者GAS、MTL和VIP水平比较

治疗前两组患者血清GAS、MTL和VIP水平差异无统计学意义(P>0.05);经过治疗后,两组患者GAS和MTL水平显著提高,VIP水平显著降低(P<0.05);并且治疗组改善程度较大(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者血清GAS、MTL和VIP水平对比

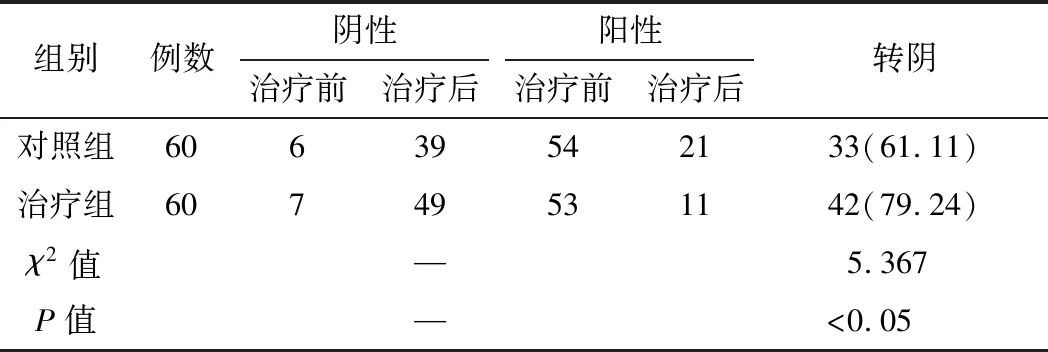

2.4 两组患者Hp感染情况比较

经过治疗后,治疗组Hp感染转阴率(79.24%)显著高于对照组(61.11%)(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者Hp感染情况对比 [例(%)]

3 讨论

脾胃虚寒型慢性胃炎在中医上属“胃脘痛”范畴,慢性胃炎与患者情志失和、外邪犯胃、体虚劳倦、药食所伤和饮食不调等因素密切相关[9]。在多种病因下,脾失健运,损脾伤胃,运化功能失调,胃气上逆,胃络失养,导致胃络瘀阻,胃气阻滞,致胃不通则通,故治疗本病应理气健脾和清除病邪[10]。古代文献记载温针一名烧针,《黄帝内经》无“温针”之称,而有“燔针”之说。查《素问·调经论》曰:“燔针劫刺其下及与急者”。有针灸及艾灸的双重作用,温针灸疗法是利用艾叶药效和药性作用,艾叶苦辛,纯阳之性,能够回垂绝之阳,通走三阴、十二经、逐寒湿、理气血,灸火能够透经络从而除百病,具有行气散寒的功效,艾条的药性能够通过体表穴位渗到体内从而发挥药效,具有温经通络和温阳散寒的功效[11-12]。在温针治疗过程中,能够借助灸火热力的温热性刺激,并且通过经络腧穴的作用,发温阳散寒、补益脾胃、温通经络和活血化瘀的功效[13]。足三里属于足阳明胃经的合穴,为经络之气由此入里并与脏腑之气结合之处,针刺该穴位能够激发经络之气,并且能够调动胃腑之气输注;中脘穴属于任脉经穴,能够起到和胃气、化湿滞、调升降及消胀满、理中焦的功效;胃俞穴属于胃之背俞穴,具有理中降逆、和胃健脾的功效。针刺以上诸穴位,共奏祛湿逐寒、行气活血、温通经络功效[14]。治疗组在对照组基础上联用斡旋针法,《脾胃论》曰:“元气之充足,皆由脾胃之气无所伤,而后能滋养元气,若胃气之本若,饮食自倍,则脾胃之气既伤,而元气自不能充,而诸病之所由生也。”左常波老师在创制“斡旋针法”时,亦立足于脾胃为后天之本的思想理论,纵观此针法穴位组成,取穴为足三里(右)、心门(右)、太白(左)、太冲(左),足三里是胃经之合穴,平上逆之气而降浊,泻之可引胃气下行,补之可健脾强胃;太冲具有平肝理气的功效,以制其气横逆犯胃;心门穴在右侧尺骨鹰嘴突起之上端,此穴横对心下,近手少阴心经,入心经,用于治疗心胸胃脘疼痛具有较好的疗效;太白属于足太阴脾经的腧穴,其性属木经土穴,是肝之原气经过和留止之处,具有健脾化湿、熄风宁神和疏肝利胆的功效;以上穴位合用共奏和胃止痛、理气健脾的功效[15]。

本研究采用斡旋针法联合温针灸治疗脾胃虚寒型慢性胃炎,经过治疗后,治疗组总有效率显著高于对照组(P<0.05),提示联用斡旋针法治疗能提高临床疗效,可能是由于斡旋针法具有和胃止痛、理气健脾的功效,左常波等研究表明斡旋针法治疗脾胃虚寒型慢性胃炎具有较好的疗效[15]。两组患者胃镜评分和GSRS评分显著降低(P<0.05);并且治疗组降低较多(P<0.05);GAS、MTL、VIP水平与胃肠功能密切相关,能够用于调节消化道各种机能,其水平变化能够直接影响机体消化道的分泌与运动,从而产生一系列临床症状。两组患者MTL水平显著降低,GAS水平显著升高(P<0.05),并且治疗组改善程度较大(P<0.05),提示联用斡旋针法能够刺激机体释放GAS、MTL,进而将机体外周神经系统肽能神经元激活,使胃肠收缩活动增强,改善相关症状;治疗组Hp感染转阴率显著高于对照组(P<0.05),提示联用斡旋针法治疗能改善Hp感染情况,有助于患者预后。本研究温针灸治疗脾胃虚寒型慢性胃炎具有温阳散寒、补益脾胃、温通经络和活血化瘀的功效,斡旋针法具有和胃止痛、理气健脾的功效,通过联用斡旋针法和温针灸治疗脾胃虚寒型慢性胃炎,能够提高治疗效果,改善患者临床症状。

综上所述,采用斡旋针法联合温针灸治疗脾胃虚寒型慢性胃炎,具有较好的临床疗效,能够改善临床症状,值得在临床上推广应用。