最低收购价下调对农户种粮积极性的影响研究

2020-10-15刘泽莹韩一军孟婷

刘泽莹 韩一军 孟婷

摘要:本文利用2018年全国小麦主产区的专项调研数据,构建并检验一个有调节的中介效应模型,以分析最低收购价下调对农户种粮积极性的影响及其作用机理。结果表明:粮食最低收购价下调作为政策改革信号,显著降低了农户的种粮积极性;价格预期是最低收购价下调与农户种粮积极性的中介变量,KHB方法分解得出中介效应占总效应的5.88%,最低收购价下调对种粮积极性的负向影响主要以直接效应为主;个体特征、家庭特征以及农业经营特征在中介效应的不同路径中发挥不同程度的调节作用。此外,户主年龄、耕地产权结构、商品化程度和农户对自然灾害的态度也在不同程度上影响种粮积极性。

关键词:粮食生产;最低收购价;种粮积极性;价格预期;中介效应;调节效应

文献标识码:A

文章编号:1002-2848-2020(05)-0122-11

一、问题的提出

2004年,为深化粮食流通体制改革,国务院决定全面放开粮食购销市场,实现粮食购销市场化。与此同时,要求“充分发挥价格的导向作用,当粮食供求发生重大变化时,为保证市场供应、保护农民利益,必要时可由国务院决定对短缺的重点粮食品种,在粮食主产区实行最低收购价格”①。最低收购价政策的实施对保护粮农生产积极性、稳定价格总水平、引导结构调整、促进规模经营等发挥了重要作用。随着生产资料价格的不断上涨,粮食生产成本不断增加,为了稳定生产和保障粮农收益,我国从2008年开始至2016年已连续8次提高粮食最低收购价(2008年内提高了2次)。与此同时,最低收购价政策也逐渐凸显负面效应,主要体现在:连续提高的最低收购价格一定程度助推了国内粮食价格上涨,扭曲了市场的配置调节作用,给政府储备和财政造成了巨大的压力。随着国内外价差不断扩大,粮食进口剧增,这给国内粮食市场带来了巨大的冲击,甚至出现了粮食生产量、库存量、进口量“三量齐增”的现象。基于上述考虑,2017年中央“1号文件”提出“合理调整最低收购价水平,形成合理比价关系”②,2017年我国首次全面下调了稻谷最低收购价水平,2018年下调了稻谷和小麦最低收购价水平,2019年小麦最低收购价每斤再下调3分③。为了应对经济社会不断发展面临的问题与挑战、引导产业的健康发展,应剥离最低收购价政策的“保增收”功能,逐步调整回归至“稳定农户生产预期、保障种植面积”的托底机制。下调最低收购价已成为当前及未来一段时期内粮食价格体系改革的主要着力点,综合研判最低收购价下调的影响效应是当下亟需了解和把握的问题。已有大量研究表明目前我国粮食产量的增长主要是由各项农业支持政策以及大规模的基础设施投资拉动的[1],因此分析最低收购价这一主要价格支持政策调整对粮食生产的影响极具现实意义。

现有相关研究大都聚焦在最低收购价下调对农户粮食种植面积或种植结构的影响[2-3]方面,而在实际生产中,农户受到可获得性投入、风险考虑等生产条件的实际约束[1],不可能及时地将实际播种面积调整到最优播种面积。就小麦作物而言,2018年小麦最低收购价格首次下调,因种植面积具有刚性,调整存在滞后,短期内调整空间不大。若使用短期或截面数据直接分析政策变动对实际种植面积或结构变动的影响,无法全面地反映政策的调整效应。就我國实际情况而言,短期的粮食生产取决于农户的种粮积极性[4]。农户种粮积极性是稳定粮食生产的重要环节,也是粮食安全的根本保障[5]。因此衡量农户种粮积极性是一个较为合适的切入点,能够对农户现阶段及未来一段时期内的种植意愿及种植决策行为进行把握和预判。加之农户对市场变化和政策改革的看法也会影响其种植意愿和种植决策[6],因此在当前最低收购价下调初期,选取农户种粮积极性作为被解释变量更为合理。农户种粮积极性会受到哪些因素的影响?而最低收购价下调是否直接影响了农户种粮积极性?影响的内在机理是什么?这些是当前形势下最低收购价政策调整效应研究需要厘清的关键问题。

对比已有研究,本文可能的创新如下:

一是基于农户对最低收购价下调的感知态度对其种粮积极性的影响这一视角,构建并检验了一个有调节的中介效应模型,并利用一手调研数据进行实证分析,弥补了现有研究的不足。

二是在中介效应分析中应用KHB方法进行效应分解和统计检验,避免在跨模型相关系数比较中由于模型的标尺改变可能导致的问题,这一方法可以使结果更接近真实的系数差异[7],以此更加精准地分析最低收购价下调对种粮积极性的作用机制。

三是结合当前农业农村发展形势,加入土地流转、非农就业、销售渠道等变量进行农户异质性分析,深入探讨当前复杂形势下农户种粮积极性的影响因素,以期为粮食政策市场化改革和粮食安全战略完善提供有价值的参考。

二、理论分析与研究假说

(一)最低收购价下调与农户种粮积极性

从政策设计与机制看,“粮食最低收购价政策”是指国家为了“保护农民种粮积极性,稳定市场粮价”,每年在农作物播种前发布小麦、稻谷各品种最低收购价格水平及相应执行预案。新粮上市后一段规定时间内,当市场价格低于最低收购价时,国家启动执行预案,反之则不启动。从理论上来讲,价格支持政策是保持市场价格在某一个合理区间内波动,当市场价格波动超出这个区间时,将采取相应措施将市场价格水平重新拉回至这一区间。最低收购价政策设计的出发点是在发挥市场机制的基础上加以宏观调控,保障粮食价格、激发农户粮食生产积极性,从而稳定粮食生产[8]。围绕最低收购价政策实施效果这一主题国内学者从不同角度展开了讨论分析,一般认为最低收购价政策的积极作用除了明显的托市效应,还包括对农户粮食种植意愿和种植面积决策的显著正向影响,以及对种粮农户收入的维稳、助涨作用[9-12]。纵观上述研究,最低收购价政策的主要目的在于保护农户的种粮积极性、稳定粮食生产,其实施效果最主要取决于政策实施环境以及生产主体对政策的反应程度[10]。当最低收购价政策出现调整时,政策改革的直接效应是农户对此做出的反应与粮食种植意愿的变化。同时根据计划行为理论,行为意向是决定行为的直接因素,农户态度是行为的首要影响因素[13]。农户种粮积极性是内在心理活动对行为意愿产生了影响,农户对市场变化和政策改革的看法直接影响其种植情绪与行为[6]。因此,生产主体的态度响应作为政策效应的直接体现,可以准确刻画政策调整的影响。

综上,可以得到一个基本判断:粮食最低收购价政策作为一颗“定心丸”充分发挥了宏观调控作用,最低收购价格一直以来的增长不断激发了农户种植粮食的积极性。而当最低收购价下调时,农户对于种粮收益的信心可能会降低,首要表现为农户对于政策调整的不满情绪。基于上述分析,本文提出假说H1:

H1:农户对最低收购价下调的情绪态度会直接影响生产积极性,对最低收购价格不满意的农户,其种粮积极性会随之下降。

(二)价格预期的中介作用

在研究粮食等可储存商品的跨期生产时,研究者多采用新古典经济学假设的理论预期模型[14-16],结合计划行为理论,农户的种植行为追求利益最大化,影响农户行为目标的最主要因素是价格预期。农户种植粮食的意愿取决于农户对粮食种植的预期价格,当预期价格增加时,农户种粮积极性会随之提高。随着粮食市场化改革程度的进一步深化,加之劳动力成本、土地成本的不断增加,粮食价格下降将减少农户粮食种植的利润空间,价格是农户进行实际生产决策时的一个重要考量。在分析农户种植决策逻辑时,需要回答一个关键问题:农户依据什么价格来进行种植决策?价格预期理论认为农户在进行种植决策时对未来价格不确定,通常会参考上一年或以往各期的市场价格。根据价格预期理论,农户进行决策时将综合市场各个因素对未来农作物价格做出预期判断,出于对利润的追求,农户更倾向于种植价格预期较高的作物,因此农户对于粮食市场价格的预期将直接影响其粮食种植意愿。

当期最低收购价格的公布增加了农户对未来粮食收益的确定性,即未来的粮食价格不会低于已公布的最低收购价格,出于规避风险的目标,农户会更倾向于种植价格风险较小、未来价格相对确定的粮食作物。最低收购价格每年公布的时间在小麦大面积播种前,为农户进行生产决策提供了有保障的托底价格,因此,可以认为最低收购价政策某种程度上具有信号效应,通过影响农户种粮价格预期来激发农户的种粮积极性,降低种植价格风险,影响农户的粮食生产决策。最低收购价格水平作为粮食市场的“托底”价格,是当期小麦价格水平的最底线保障,给予种粮农户一个至少不低于最低收购价格的粮食市场价格预期,降低了市场价格风险,从而保護了农户的粮食生产积极性。

结合本文研究目标,对于农户而言,当最低收购价格出现调整时,他们关心的并不一定是政策的调整变动,而更多的是粮食种植的收益。而种粮收益保障可能来自于最低收购价政策,也可能是种粮补贴政策或是市场价格。综上分析认为,粮食价格预期作为影响农户种植利润的主要因素,将会对农户粮食种植的积极性产生重要影响,合理的粮食价格预期可能增加农户粮食种植积极性。而另一方面,最低收购价格具有“信号响应”,最低收购价出现下调可能会降低农户对粮食的价格预期,从而降低农户粮食种植积极性。基于此,本文提出假说H2:

H2:在最低收购价下调会降低种粮积极性的影响中,农户的价格预期发挥中介作用。

(三)个体异质性的调节作用

新古典经济学“理性经济人”假定做决策的个体是理性的、追求利益最大化,也是完全信息的,并且做决策的个体是独立的、不受其他个体的影响。这个严格的假定在分析现实行为时存在局限性,缺乏对个体异质性及社会关系等方面的考量[17-18]。农户生产受经济和社会因素多方面影响,而单从经济角度、用单一经济模型难以刻画农户种植意愿的复杂性[19]。在考虑实际农业生产问题时,需要考虑处于半市场化、半封闭经济条件下的农户禀赋状态异质性等综合因素,应从微观农户的行为和状态入手针对具体问题进行理论解析和现实应用。

已有研究就种植意愿层面的农户异质性问题展开了不同维度的分析验证:Weiss[20]在对奥地利农场的研究中发现户主年龄影响其种植意愿,年龄对于农业生产所需要的劳动强度有所限制;Bragg等[21]在对农户奶牛养殖的规模决策中发现收入也是影响生产意愿的一个重要指标,收入代表农户的资本禀赋特征,会影响农户不同作物利润目标的追求程度,从而影响农户对不同作物的种植意愿。由上可知,农户的个体特征和家庭特征对其种植意愿有着重要影响,本文结合实际情况判断认为:不同年龄农户对政策改革的响应行为存在差异性,年龄越大的农户对政策调整的抵触情绪越明显,最低收购下调可能导致其降低粮食种植意愿的可能性越高。另一方面,家庭非农就业特征被认为是影响农户对待市场变化、政策改革等事件态度的重要因素[22]。在当前城镇化进程中,家庭是否有外出打工者、家庭外出打工者人数比例是一个重要的家庭特征,代表着农户当前家庭农业劳动力数量和劳动参与现状,将影响家庭农业经营中的土地、劳动力、资本等生产要素配置,从而影响其粮食种植积极性与规模决策。本文分析认为非农就业比例高的家庭劳动力进行农业生产的机会成本高,最低收购价政策调整导致其调整劳动力分配的概率越高,即最低收购价下调可能使更多的劳动力转向非农就业,种植粮食的可能性更低。另外,随着农业经营特征对农户决策的影响研究越来越深入,土地面积、产权结构、作物商品化程度等因素不断被证实对农户决策有很大的影响[22-23],在本研究中将逐一对此进行验证分析。综上,结合研究主题,本文提出假说H3:

H3a:农户的个体特征具有调节作用,老龄化程度越高,会使得最低收购价下调对农户种粮积极性的负向影响越强。

H3b:家庭劳动力非农就业具有调节作用,家庭劳动力非农就业占比越高,会使得最低收购价下调对农户种粮积极性的负向影响越强。

H3c:农户的生产经营特征具有调节作用,商品化程度越高,最低收购下调对农户种粮积极性的负向影响越强。

综上所述,价格预期在最低收购价下调与农户种粮积极性之间可能起到中介作用,这个中介作用受到个人/家庭/农业经营特征的调节,进而构建如图1所示的待检验的假说模型。最低收购价下调经由价格预期进而对种粮积极性产生的影响称为中介效应,最低收购价下调不通过任何渠道而直接对种粮积极性产生的影响称为直接效应,最低收购价下调对种粮积极性的总效应等于直接效应加上中介效应。借鉴温忠麟等[24]的相关研究,调节变量可能通过三种路径中介模型进行调节,具体而言,图1中d表示调节变量对直接效应的调节,e表示调节变量对中介过程的前半路径的调节,f表示调节变量对中介过程的后半路径的调节。

三、模型设定、变量选取与数据来源

(一)模型设定

1.Logit模型设定:最低收购价下调对农户种粮积极性的影响

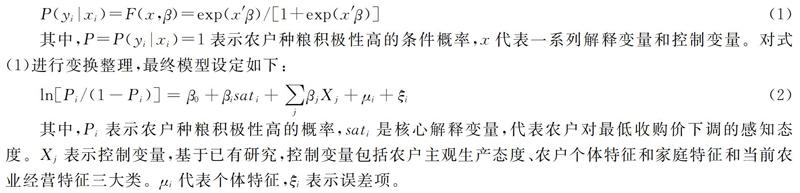

在基础回归模型中主要考察农户种粮积极性的影响因素,以“农户种粮积极性高与否”为被解释变量。具体地,如果农户种植积极性高,则y=1,否则y=0。因变量属于二元离散选择问题,因此选择Logit模型估计最低收购价下调对农户种粮积极性的影响。基于理论机制分析,在模型设定中以“农户对下调后的最低收购价格满意与否”作为核心解释变量来代表农户层面对最低收购价下调的感知态度。模型基本形式为:

其中,Pi表示农户种粮积极性高的概率,sati是核心解释变量,代表农户对最低收购价下调的感知态度。Xj表示控制变量,基于已有研究,控制变量包括农户主观生产态度、农户个体特征和家庭特征和当前农业经营特征三大类。μi代表个体特征,ξi表示误差项。

2.中介效应检验与分解:价格预期的中介作用

根据理论分析,最低收购价调整会改变农户对小麦市场价格的预期,农户依此适时做出种植决策。根据图1的作用机制模型,以价格预期为中介变量,建立如下中介效应模型:

其中,pi为中介变量,表示农户的价格预期。Xi代表控制变量。

式(3)表示第一步的基础回归模型,检验最低收购价下调对农户种粮积极性的影响是否显著,

式(4)检验最低收购价下调对中介变量(价格预期)的影响是否显著,

式(5)检验控制了最低收购价下调变量之后,价格预期对农户种粮积极性的影响是否显著。

3.被调节的中介效应检验:个体异质性的调节作用

在对中介效应检验之后,加入调节变量后需要考虑有调节的中介效应模型。如图1所示的作用机制,借鉴温忠麟等[24]的研究,设定3个回归方程来构建最一般的有调节的中介效应模型,同时考虑是否存在调节效应,即检验调节变量是否调节了中介过程的直接路径、前半路径以及后半路径,分别对应为图1中的路径d、e、f。3个回归方程分别表达如下:

其中,W是有待检验的调节变量,Xi代表控制变量,调节变量W与解释变量的交乘項系数即为调节变量在各路径的调节效应。

(二)变量选取

农户态度与行为受经济和社会因素多方面影响,本文结合实际调研情况,选取如下变量进行分析:

(1)种粮积极性(y)。生产主体的态度响应作为政策效应的直接体现,可以准确刻画政策调整的影响,种粮积极性也直接关系到农户的粮食种植决策,因此本文选择种粮积极性为因变量。当农户表示“未来会保持或扩大现有的种植面积”,则视为农户种粮积极性高,y=1;反之,y=0。

(2)对下调后的最低收购价格是否不满意(sat)。最低收购价水平作为一项价格信号,当最低收购价格下调时,生产主体对此产生的主观认知与情绪态度是政策调整效应的第一环节,因此“农户对下调后的最低收购价格是否不满意”作为农户对最低收购价下调的感知态度,可以代表下调信号在农户层面的释放效应,是本研究的关键解释变量。具体定义为:受访农户如果对下调后的最低收购价格不满意,则sat=1;反之,sat=0。

(3)农户生产态度。风险规避是农户种植决策的重要逻辑之一,自然灾害会影响农户种粮积极性,

若农户认为自然灾害是小麦生产的主要困难(nd),则nd=1;反之,nd=0。价格预期同时影响农户种粮积极性,本文通过调研询问“是否认为小麦市场价格低”来反映农户对价格预期的态度变量,若农户认为小麦价格低(p),则p=1;反之,p=0。

(4)农户个体及家庭特征。个体特征主要考量户主年龄的影响程度(age),选取户主的实际年龄作为衡量;家庭特征主要衡量家庭的资本禀赋以及劳动力要素配置状况,结合已有相关研究[3]的变量选取,本研究重点关注家庭收入和家庭劳动力非农就业特征,具体包括了农户上一年家庭总收入(tin)和劳动力非农就业占比(out),即外出打工者人数占家庭总劳动力的比例。

(5)农户当前农业经营特征。借鉴已有研究[19],选取农户自有地所占比例(land),即自有地面积占总耕地面积的比例,以及上一年小麦种植面积(area)刻画土地经营形式和经营规模,这两个指标能够反映农户现有土地产权结构以及粮食种植规模。同时选取小麦销售比例(sale)衡量农户小麦商品化程度,以观察不同商品化程度的种粮农户在种植意愿和决策逻辑上的差异。另外,选取“农户上一年是否将小麦卖给了经纪人”(sto)作为市场销售渠道特征变量,能够反映农户与市场的销售衔接情况,这也是农户作为生产主体获得市场信息的一个窗口。这样多方面对农户的行为和状态进行刻画能够更详尽地衡量不同生产经营个体的差异特征。

(三)数据来源及描述性统计

本研究基于国家发展改革委员会专题研究“粮食最低收购价政策评估”调研数据,在2018年7月对小麦最低收购价政策执行地区(安徽、山东、江苏、河北、河南及湖北6个省份)开展粮食最低收购价下调影响专项调研,采取分层抽样和随机抽样相结合的方法,问卷主要包括四个部分:户主的个人特征、家庭特征、土地特征和小麦生产状况。在有关小麦生产的问题中收集了小麦种植户种植规模、成本收益、销售渠道、生产中的困难挑战以及他们对最低收购价政策调整的态度与评价。删除不完整或有异常值的记录之后,本研究最终得到有效样本1007份,包括265村1007户,样本分布情况详见表1。

表2显示了本文实证分析中使用的变量的定义和描述性统计。在样本中超过60%的受访者对2018年下调后的最低收购价格不满意,42%的抽样农户表示“未来会保持或扩大现有的种植面积”,即42%的抽样农户当前种粮积极性较高。有关农户生产态度的统计显示,91%的受访者认为当前小麦生产困难主要是小麦价格过低和71%的受访者认为小麦生产受自然灾害影响大。受访农户的户主年龄在27岁到75岁之间,平均年龄为54岁。一个典型的家庭上一年的家庭总收入近15万元,自有耕地占家庭耕地总面积的比例为69%,外出打工人数占家庭总劳动力总人数的比例超过46%。小麦种植面积在0.5~1000亩之间,平均小麦种植面积63亩,平均小麦销售数量占总产量的比例(即商品化程度)是92%。此外,79%的受访者上一年小麦销售都是通过经纪人这一渠道。

四、实证结果与分析

(一)基本估计结果分析

运用Stata 15软件,首先采用Logit模型分析农户种粮积极性的影响因素。表3汇报了最低收购价下调对农户种粮积极性影响概率的估计系数及边际效应。第(1)列显示,最低收购价下调的系数估计值在1%的显著性水平上显著为负,表明如果农户对最低收购价下调不满意,其种粮积极性会显著降低。粮食最低收购价下调首次明确释放了政策改革信号,影响了农户的粮食种植信心,从而显著降低了农户的种粮积极性,假说1得到验证。进一步由第(1)列中控制变量估计结果可知,认为自然灾害影响大这一态度对其种粮积极

性有显著负向影响,说明自然灾害削弱了农户的种粮积极性,农户的种植决策倾向于减小粮食生产规模进行风险规避。小麦销售比例对其种粮积极性有显著负向影响,表明当前市场导向型农户的种粮积极性低于口粮型农户,市场导向型农户出于成本收益考虑,对种植决策调整更为敏感。户主年龄对其种粮积极性有显著正向影响,年龄大的农户更倾向于种植粮食,这在其他研究中也得到多次证实。自有耕地占总耕地面积比例对其种粮积极性有显著正向影响,这表明了农户自有耕地占比越高,种植制度越倾向于稳定,对于粮食的种植意愿较高。实证研究发现非农就业占比、家庭总收入、小麦种植规模和销售渠道变量在影响方向上符合预期判断,但在统计上不显著,在接下来的研究中有待进一步论证。第(2)列加入了农户对小麦市场价格的态度变量,考察农户的价格态度对农户种粮积极性的直接影响,结果显著表明认为小麦价格较低的农户其种粮积极性低的概率较大,符合预期判断。

第(3)(4)列汇报了相应的边际效应,在其他影响因素不变的情况下,与农户对下调的最低收购价格满意相比,农户因不满意下调的最低收购价格导致种粮积极性低的概率增加23.4%。控制变量中,与不认为自然灾害影响生产的农户相比,认为自然灾害影响小麦生产的农户种粮积极性低的概率增加15.2%。户主年龄每增加一岁,种粮积极性低的概率平均减少0.4%。自有耕地占总耕地面积比例每增加1%,农户种粮积极性低的概率平均减少21.5%。小麦销售比例每增加1%,农户种粮积极性低的概率增加23.2%。根据第(4)列边际效应结果来看,在其他因素不变的情况下,与不认为小麦价格低的农户相比,认为小麦价格低的农户种粮积极性低的概率增加14.6%。

(二)影响机制分析:中介效应的检验与分解

在嵌套非线性概率模型中,无论中介变量是否与自变量相关,中介变量的代入都会改变自变量的系数,两个模型的系数不同可能因为中介变量的代入或者模型标尺改变的结果,因此无法通过跨模型比较相关系数来判断中介效应是否存在。在嵌套非线性概率模型之间进行跨模型相关系数比较可能因为“标尺改变效应”而得出错误结论。Karlson等[25]提出了KHB方法,具有以下优点:一是对于自变量是连续变量或离散变量都可以进行效应分解,方法较为简单直观;二是可以通过统计量Z来直接检验非线性概率模型的系数改变量是否来自于控制“标识改变效应”后的“混杂效应”,即判断中介效应是否具显著;三是可以分析中介变量发挥效应的大小和方向,即中介变量在多大程度上以及在什么方向上影响自变量和因变量之间的关系。

基于以上分析,本文构建一个有调节的中介效应模型,通过KHB方法进行中介效应的检验与分解,以探讨最低收购价下调影响农户种粮积极性的中介机制及边界条件。将农户对小麦市场价格预期作为中介变量引入,检验中介效应并进行效应分解。如表4所示,价格预期作为中介变量的总效应、直接效应、间接效应都为负,总效应和直接效应通过了1%的显著性水平检验,间接效应通过了5%的显著性水平检验,各个效应作用方向一致,说明最低收购价下调通过降低农户的价格预期对种粮积极性的概率产生负向影响,证实了价格预期的中介作用。结果表明最低收购价下调不仅对种粮积极性有直接影响,而且会通过价格预期对种粮积极性产生间接影响,验证了假说2。

根据估计系数计算得到,总效应是直接效应的1.06倍,5.88%的总效应是由中介变量引起的,即价格预期的中介效应占总效应的5.88%,这也说明最低收购价下调对种粮积极性的负向影响以直接效应为主。

(三)进一步分析:被调节的中介效应检验

根据前文的理论分析,接下来进一步探究农户个体异质性在最低收購价下调对种粮积极性影响中的调节作用。在中介模型中依次代入不同的调节变量进行验证,将验证结果表明有显著调节作用的变量结果汇总进行进一步的比较分析(见表5)。

模型(1)—(3)对年龄变量的调节作用检验结果显示:年龄对直接效应和中介过程前半路径有显著调节作用。

模型(1)主效应的系数显著为负,解释变量与年龄的交乘项系数显著为正,说明年龄作为调节变量,显著地削弱了主效应的解释作用,即随着户主年龄增长,农户对最低收购价下调不满意而直接导致种植积极性低的概率降低(图2a所示),说明年龄越大的户主对政策调整的响应更加不敏感。

模型(2)主效应的系数显著为正,解释变量与年龄变量的交乘项系数显著为负,说明年龄作为调节变量,显著的削弱了主效应的解释作用,即随着户主年龄增长,农户对最低收购价下调不满意而直接导致农户价格预期降低的概率降低(图2b所示),年龄越大的农户,对最低收购价的价格“信号”效应的感知程度越低。

模型(3)解释变量与年龄变量的交乘项系数不显著,说明年龄变量不存在对中介过程后半路径的调节。

模型(4)—(6)对非农就业变量的调节作用检验结果显示:非农就业变量对中介过程前半路径有显著调节作用。

模型(4)解释变量与非农就业变量的交乘项系数不显著,说明非农就业变量不存在对直接效应的调节。

模型(5)主效应的系数显著为正,解释变量与非农就业变量的系数显著为负,说明非农就业变量作为调节变量显著地削弱了主效应的解释作用,即随着家庭外出非农就业人数占比的提高,最低收购价下调对农户降低价格预期的概率减小(图2c所示),这表明非农就业占比越高的家庭对最低收购价的价格“信号”效应的感知程度越低。

模型(6)解释变量与非农就业变量的交乘项系数不显著,说明非农就业变量不存在对中介过程后半路径的调节。

模型(7)—(9)对销售比例变量的调节作用检验结果显示:销售比例变量对中介过程后半路径有显著调节作用。

模型(7)解释变量与销售比例变量的交乘项系数不显著,说明销售比例变量不存在对直接效应的调节。

模型(8)解釋变量与销售比例变量的交乘项系数不显著,说明销售比例不存在对中介过程前半路径的调节。

模型(9)主效应系数显著为负,解释变量与销售比例变量的交乘项系数显著为负,说明销售比例变量作为调节变量显著地增强了中介效应后半路径,即随着农户小麦销售比例的提高,农户价格预期下降导致种植积极性降低的概率增加(图2d所示),小麦商品化程度越高的农户对于市场价格就更为敏感,会依据对市场价格的预期及时调整种植决策。

五、研究结论与政策建议

(一)主要结论

本文采用一手专项调研数据,构建并检验了一个有调节的中介效应模型,分析了最低收购价下调对农户种粮积极性的影响及其作用机理。研究结果表明:

第一,最低收购价下调对农户种粮积极性存在负向影响。最低收购价下调释放的政策调整信号降低了农户的种粮积极性,农户对下调后的最低收购价格不满意而降低了粮食种植意愿,进而可能会做出减少种植规模的决策。同时农户的种粮积极性受到自然灾害的负向影响,与户主年龄、自有耕地占总耕地面积的比例正相关,与农户小麦商品化程度负相关。

第二,农户的价格预期在最低收购价下调对农户种粮积极性的影响中发挥中介作用:农户对下调后最低收购价格的满意度与价格预期呈正相关,农户的价格预期与其种植积极性呈负相关,最低收购价下调通过农户的市场价格预期对种粮积极性产生影响,中介效应占总效应的5.88%,表明最低收购价下调对种粮积极性的负向影响主要以直接效应为主。

第三,个体异质性在收购价下调对农户种粮积极性的影响中发挥不同程度的调节作用:个人/家庭/农业经营特征等在不同路径中存在调节作用。随着户主年龄增长,农户对最低收购价下调不满意而直接降低种植积极性的概率降低,农户对最低收购价下调不满意而直接导致价格预期降低的概率降低。随着家庭外出非农就业人数占比的提高,最低收购价下调对农户降低价格预期的概率减小。随着农户小麦销售比例的提高,农户价格预期下降导致种植积极性降低的概率增加。

(二)政策建议

根据上述研究结论,本文提出以下政策建议:

第一,逐步调低最低收购价格水平,稳定种粮农户情绪。目前,各方面对逐步调整最低收购价贴近市场水平已基本达成共识,政策调整需要充分考虑农户的粮食种植情绪和粮食生产稳定性。在稳定最低收购价政策构架的基础上,逐步将最低收购价调低至合理水平,调整的幅度尽量贴近市场,价格水平以不启动最低收购价为基准,同时配套实施粮农收益补偿措施。可以分两个阶段来实施:第一阶段,将种粮大户完全成本作为参照点,同时为避免市场扭曲,将农业协定中“对农产品价格支持控制在减让基期农产品生产总值的8.5%”作为价格上限,将最低收购价合理区间框定在1~1.12元之间。第二阶段,当配套保障政策发展到一定程度,最低收购价格可以降低到完全成本的85%。以此逐步过渡到长期,将最低收购价“减负”,使之回归至稳预期、保播面、保生产稳定性这一基本职能。

第二,健全保险、补贴等配套政策保障种粮农户收益,发挥政策组合的合力作用。改革最低收购价政策的功能与机制,由既保供给又保增收的托市机制,调整回归至兜底保障、解决卖粮难的托底机制。按照“价补分离”原则,逐步退出最低收购价政策的增收功能,完善实施机制,增强政策操作的灵活性和弹性。把“市场定价+价补分离”作为改革路径和设计方向。健全“生产者补贴+收入保险”配套措施来保障粮农收入,降低农户粮食种植的价格风险、稳定农户种粮的收益预期,合力保障粮食生产稳定性。同时,也应注意将补贴适当向规模种植户倾斜,保护各规模种植农户的种粮积极性和种粮利益。

参考文献:

[1]陈飞, 范庆泉, 高铁梅. 农业政策, 粮食产量与粮食生产调整能力 [J]. 经济研究, 2010(11): 101-114.

[2]彭长生, 王全忠, 李光泗, 等. 稻谷最低收购价调整预期对农户生产行为的影响: 基于修正的Nerlove模型的实证研究 [J]. 中国农村经济, 2019(7): 51-70.

[3]周静, 曾福生. “变或不变”: 粮食最低收购价下调对稻作大户种植结构调整行为研究 [J]. 农业经济问题, 2019(3): 27-36.

[4]袁宁. 粮食补贴政策对农户种粮积极性的影响研究: 基于农户问卷调查的实证研究 [J]. 上海财经大学学报, 2013(2): 63-70.

[5]张红宇. 主产区和种粮农民积极性稳定增长机制研究 [J]. 农村经济, 2005(3): 3-8.

[6]KALLAS Z, SERRA T, GIL J M. Farmersobjectives as determinants of organic farming adoption: the case of Catalonian vineyard production [J]. Agricultural Economics, 2010, 41(5): 409-423.

[7]洪岩璧. Logistic模型的系数比较问题及解决策略: 一个综述 [J]. 社会, 2015(4): 220-241.

[8]钟钰, 秦富. 我国价格支持政策对粮食生产的影响研究 [J]. 当代经济科学, 2012(3): 119-123.

[9]黄季焜, 王晓兵, 智华勇, 等. 粮食直补和农资综合补贴对农业生产的影响 [J]. 农业技术经济, 2011(1): 4-12.

[10]刘克春. 粮食生产补贴政策对农户粮食种植决策行为的影响与作用机理分析: 以江西省为例 [J]. 中国农村经济, 2010(2): 12-21.

[11]张爽. 粮食最低收购价政策对主产区农户供给行为影响的实证研究 [J]. 经济评论, 2013(1): 130-136.

[12]李豐, 胡舟. 粮食最低收购价政策对农户种植行为的影响分析: 以稻谷主生产区为例 [J]. 价格理论与实践, 2016(10): 94-97.

[13]ARMITAGE C J, CONNER M. Efficacy of the theory of planned behaviour: a meta-analytic review [J]. The British Psychological Society, 2001, 40(4): 471-499.

[14]WILLIAMS J C, WRIGHT B D. Storage and commodity markets [M]. New York: Cambridge University Press, 1991.

[15]DEATON A, LAROQUE G. On the behaviour of commodity prices [J]. The Review of Economic Studies, 1992, 59(1): 1-23.

[16]WRIGHT B. Storage and price stabilization [J]. Handbook of Agricultural Economics, 2001, 1(B): 817-861.

[17]KEIZER P. A socio-economic framework of interpretation and analysis [J]. International Journal of Social Economics, 2005, 32(1/2): 155-173.

[18]冯根福. “经济社会人假说”与中国经济学构建 [J]. 当代经济科学, 2019(1): 1-6.

[19]王小叶. 农户土地规模决策行为: 盲目还是理性 [J]. 经济学家, 2018(12): 81-90.

[20]WEISS C R. Farm growth and survival: econometric evidence for individual farms in upper Austria [J]. American Journal of Agricultural Economics, 1999, 81(1): 103-116.

[21]BRAGG L A, DALTON T J. Factors affecting the decisions to exit dairy farming: a two-stage regression analysis [J]. Journal of Dairy Science, 2004, 87(9): 3092-3098.

[22]FAIRWEATHER J R, KEATING N C. Goals and management styles of New Zealand farmers [J]. Agricultural Systems, 1994, 44(2): 1-20.

[23]ZHENG S, XU P, WANG Z. Farmers adoption of new plant varieties under variety property right protection: evidence from rural China [J]. China Agricultural Economic Review, 2012, 4(1): 124-140.

[24]温忠麟, 叶宝娟. 有调节的中介模型检验方法: 竞争还是替补? [J]. 心理学报, 2014(5): 714-726.

[25]BREEN R, KARLSON K B, HOLM A. Total, direct, and indirect effects in Logit and Probit models [J]. Sociological Methods & Research, 2013, 42(2): 164-191.

责任编辑、校对: 郑雅妮