钟晓阳小说研究现状述评—基于CiteSpace 软件的数据可视化分析

2020-10-10俞春玲周必正马海洋

俞春玲,周必正,马海洋

(1.天津外国语大学 国际传媒学院,天津 300270;2.天津外国语大学滨海外事学院 新闻系,天津 300270)

钟晓阳曾受台湾、香港地区文坛关注长达十余年,但已沉寂许久。她11 岁开始尝试写作,13 岁有新诗、散文作品见诸报端,16 岁凭小说《病》获得香港第五届青年文学奖初级组推荐奖,开始崭露锋芒,并在随后三年中连续斩获香港多个文学奖项。18 岁时完成长篇小说“赵宁静传奇”第一部《妾住长城外》,19 岁时完成其余两部《停车暂借问》《却遗枕函泪》,并将三部小说结集出版,取名《停车暂借问》。迄今为止,钟晓阳已出版长篇小说三部—《停车暂借问》(1982)、《遗恨传奇》(1996)、《哀伤记》(2014);短篇小说集五部—《哀歌》(1987)、《爱妻》(1988)、《流》(1990)、《燃烧之后》(1992)、《普通的生活》(1992);另著有散文新诗合集《细说》(1983)、散文集《春在绿芜中》(1988),诗集《槁木死灰集》(1997)。但与其作品的高产形成鲜明对比的是,学界对钟晓阳的关注度并不高。在CNKI 中以“钟晓阳”为关键词进行检索,有78 篇文献,其中专注于钟晓阳小说研究的论文仅14 篇,这一数字与钟晓阳在港台地区的文学地位和影响力极不相称。

一、CiteSpace 数据可视化分析

(一)文献发表时间分布

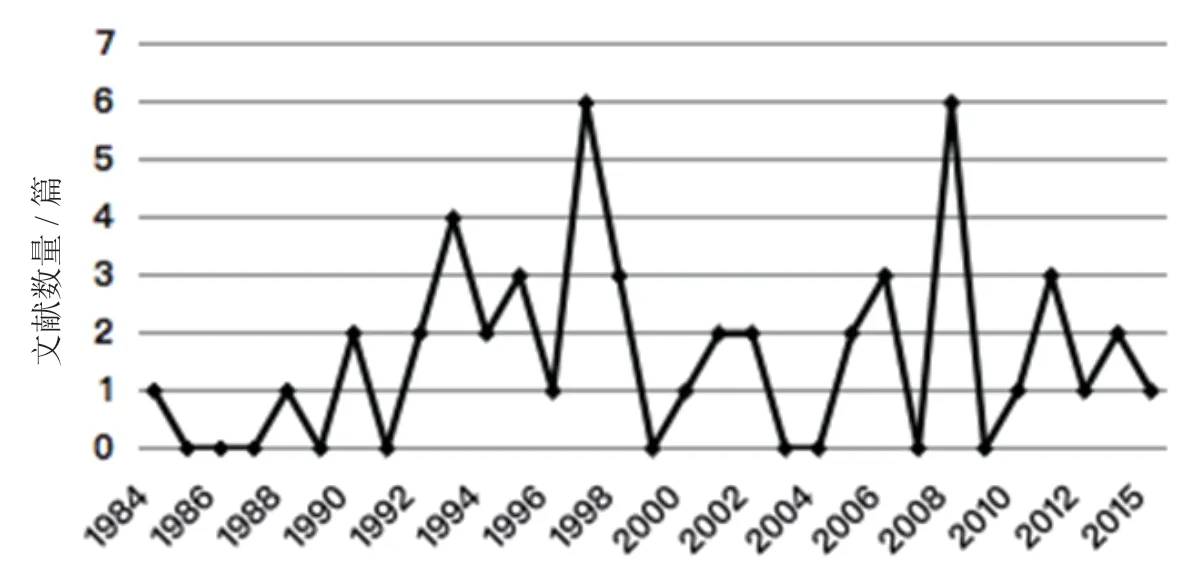

图1 为1984—2015 年以“钟晓阳”为关键词在CNKI 中搜索到的钟晓阳相关的文献总体情况。可以发现,钟晓阳研究分别在1994 年、1998 年、2009 年进入高峰期,研究量呈现出波动式增长。研究文献数量变化趋势与港台文学在内地的传播和接受规律、钟晓阳作品发表的时间年表基本吻合,但总体发文量基数较小,显示出钟晓阳研究的薄弱。

图1 钟晓阳研究文献发表时间分布

(二)文献主要载体

表1 为刊发钟晓阳研究相关论文前20 位的期刊,主要是社科类学术期刊,而且大部分属于可信期刊,反映出对钟晓阳的研究已经出现了一定数量的质量较高的研究成果。刊发频次最高的期刊分别是《华文文学》《世界华文文学论坛》,反映出研究主题与期刊关注领域之间有一定程度的对应关系。

表1 刊发钟晓阳研究论文的主要刊物

(三)从事钟晓阳研究的学者与研究机构的可视化分析

图2 中的每个圆圈代表一个节点,即作者和机构,节点的大小代表该学者或机构发文数量的多少,节点大小与发文数量成正比,节点间的连线代表作者与机构及作者与作者之间的关系。例如“路文彬”与“北京语言大学文化学院”这两个节点之间有连线,代表路文彬在北京语言大学文化学院任职。从图2 可以看出,重点高校文学院、中文系的学者是主要撰文者,从侧面反映出钟晓阳作品有可挖掘的价值。

(四)研究热点及关键词

CiteSpace 软件能够通过绘制时区视图显示一个学科或知识点在一定时期内的发展趋势与动向,从而展示研究的演进历程,图3 中每个圆圈代表一个关键词,关键词越大表示该关键词出现的频次越高。从图3 和表2 可以看出,香港文学、香港作家、黄碧云、施叔青、九十年代等关键词出现频次较高,反映出钟晓阳的文化身份、社会交往、与其他港台作家作品的联系及其作品与时代之间的关系等颇受关注。

图2 从事钟晓阳研究的学者及研究机构

图3 钟晓阳研究论文关键词知识谱系

表2 钟晓阳研究频次前20 位关键词

二、主题意蕴研究

(一)失落的都市爱情

失落的爱情是钟晓阳小说中永恒的主题,理想的爱情从未出现在她的笔下。在她的小说世界中,人物的悲欢离合始终与爱情有关,然而与诚挚的感情形成鲜明对比的,是梦幻破灭之后的凄凉结局。黄念欣在《晚期风格—香港女作家三论》[1]中引入美学相关范畴,对钟晓阳中短篇小说中的爱情细节进行了梳理和分析,并且集中处理了感情中的枢纽问题—爱情的起点。杨霞在《花自飘零水自流—试论钟晓阳小说的言情艺术》[2]中将钟晓阳的爱情观归纳为“以爱为一生”,认为钟晓阳这种爱情观表现出其对人生和社会的看法:人世沧桑,世事艰难,诸多纷扰,命运多舛,爱情难以天长地久,这样写情达到了启示读者思考人生的广度和深度。彭燕彬、韩爱平在《香港早慧才女作家钟晓阳》[3]中提出以钟晓阳留学美国为界,将其创作分为前后两期:前期多着力于“咏叹失落的爱情”“描写多样的人生”“再造张爱玲的世界”,而后期则将精力集中于探索大都市中的社会弊端,如社会中下层小人物的悲剧命运、现代都市生活中的畸形爱情与婚姻等,并认为钟晓阳小说风格的转向标志着其创作走向成熟。钟晓阳的后期创作将目光更多地集中在华洋混杂的大都市中小人物的畸形婚恋上,但爱情这一主题依然未变,只是不再一味纠结于爱情的无望和悲切,而是揭示出婚外恋等社会问题。

(二)残缺的悲剧美学

“不安”是钟晓阳小说中永恒的氛围,仿佛一团浓雾笼罩着所有人物。不安的创作意识与钟晓阳的人生经历和所处的社会环境有直接关系,童年走失的经历和家族的多次迁徙奠定了作家性格中敏感和凉薄的底色,20 世纪八九十年代香港回归前弥漫的慌张气氛更为作家创作涂上一层灰暗的色彩,这些原因共同导致了其作品中呈现出的残缺的悲剧美学。

应宇力在《一地的朦胧—香港作家钟晓阳小说论》[4]中将钟晓阳的小说分为情节小说和意识流小说:前者呈现出一套固定模式,后者则相对自然。应宇力从钟晓阳的人生经历入手,分析其作品中独特的结局—不圆满的悲剧美学。她的作品有独特的诉说方式,但故事脉络较为单一,多为新瓶装旧酒,却极为适应市场。陈洁仪的《论钟晓阳的〈良宵〉与香港的互文性》[5]以《良宵》为例,指出文本以互文性为中介,化入粤剧《帝女花》为内文本,衍生出具有历史寓意、政治寓意和文化记忆的“香港性”,反映了“九七回归”过渡时期的香港人心态,从而修正了之前对钟晓阳作品地域色彩较淡、“香港”完全缺席的误解。

《钟晓阳〈遗恨传奇〉研究》[6]是一篇架构相对完整的研究论文,林琼丽采取点面结合的方法进行分析。首先对相关研究成果加以简单评述,对钟晓阳的创作背景进行梳理,论及在特定时代背景下的文学创作导向。香港回归后,香港作家的小说创作日趋多元化,既有对香港都市化的描写,也有带着浓厚乡土味的书写,钟晓阳的一系列小说即在此背景下诞生。林琼丽将钟晓阳的小说创作分为前后两期,前期作品带有女性作家的闺阁之秀,主题不外乎爱情失落、人生历程、描摹人性,颇有张爱玲小说的味道;后期作品趋于描摹社会现实,讲述底层小人物的生存悲欢,不再拘泥于风花雪月,而是将目光放置在畸形婚恋上,并从女性视角出发,详细分析了《遗恨传奇》中不和谐的恋爱和充满背叛的婚姻关系,这种复杂的婚恋关系无疑增添了作品的阅读张力,容易迎合大众的猎奇心理,但也有过分渲染之嫌。小说常被认作有“补正史之遗”的作用,钟晓阳“以大量的虚构和想象去填空历史,重组历史,使历史变成了虚构的历史,真实变成了虚构的真实”[6],这是钟晓阳的一种相对隐晦的叙事策略,用相对疏离于正史的笔触去描摹被历史遮盖的部分,由此实现对大历史的消解。该文从外部环境和内部条件入手,深入人物内心世界,描写其笔下众生的幽微心理,总结出钟晓阳笔下所流露出的悲剧美学,对钟晓阳的创作作了十分全面的评价。

(三)别致的女性主义

钟晓阳以女性作家的身份着重书写女性的生存、爱情等诸种困境和冲突,于现代形式中囊括古典爱情元素,文笔充满古典意趣与韵味。在她身上体现出香港文坛经受女性主义洗礼后的时代创作风貌,探寻女性心理成为其笔下恒常的主题。因此,钟晓阳作品中的女性主义因素是许多学者研究的着手点。朱立立的《当代都市女性的文化困境—论香港女作家钟晓阳的近期小说》[7]主要分析了钟晓阳作品中表现出的都市情感困境及都市女性漂泊无根的情感世界,她认为钟晓阳笔下的爱情多为悲剧,而《燃烧之后》中的几部短篇小说,无一例外都关注处在生存困遇中的都市女性,提出了女性如何生存下去这样一个历史命题。深受西方现代派影响的钟晓阳将目光深入女性的内心深处,这也成为钟晓阳极其擅长的一种叙事策略。但钟晓阳在提出当代都市女性文化困境的同时,并未深入分析社会背景对女性心路历程的影响,造成作品的缺憾;《回归女性生命的家园—论钟晓阳的〈腐朽与期待〉》[8]则从思想主题及写作技巧展开分析,认为《腐朽与期待》是钟晓阳的转型之作,这部作品表现出迥异于其前期作品的深沉感。主人公形象的塑造多了些现实因素,将传统的女性放在与时俱进的大时代下,冲突显而易见。朱立立在分析这部作品时还指出其在结构上的恰当处理,此外,大量感知化方式的运用使文章充满了质感。

(四)厚重的死亡书写

王德威指出钟晓阳的最爱是具有古典气息的恋爱加死亡的故事,“腐朽与死亡是她颂之不辍的主题”[9]。这一主题与不完美的悲剧美学之间形成一定的对照关系,死亡在诸多时候成为进退两难的男女的解脱出口和忠于爱情的表现。陈洁的《钟晓阳的死亡书写研究》[10]将笔墨诉诸钟晓阳小说中的死亡意识,关注点与此前学者的研究范围极为不同,涉及以往不曾关注的敏感问题,颇具新意。

三、艺术特色研究

钟晓阳的小说充满着古典韵味,遣词造句中可以看出中国古典文化对她的影响,学界对于其作品艺术特色的研究主要集中在语言特色和叙事策略上。

(一)语言特色

林景隆的《千古不移的绵邈情韵—评钟晓阳的小说》[11]指出钟晓阳的小说师承张爱玲的言情传统,强调意象、颜色的对照,具有明显的古典风俗剧的笔法。王悦诗的《论钟晓阳小说的语言艺术》[12]从钟晓阳的成长背景、写作环境以及香港文坛发展状况入手,分析了钟晓阳与张爱玲、“三三集团”的关系,如果说张爱玲是早期给予钟晓阳艺术灵感的榜样,那么此后与“三三集团”的交往则给予了钟晓阳诸多故事素材。同时,通过对钟晓阳笔下的男女形象及小说主题进行探讨,最终将着眼点放在钟晓阳小说的写作技巧和语言特色上。

(二)叙事策略

钟晓毅在《虚构与现实—再论钟晓阳小说》中提出钟晓阳小说引起台港文坛关注的首要原因在于她“打破了‘想象型’与‘体验型’的二分逻辑,一方面不失体验型作家的特点,另一方面又掺杂了大量非体验型的笔墨”[13],以写实的白描方式书写非体验型的生活,从而创造出一种仿真的现实效应,并以此为依据将钟晓阳的小说划分为三种类型:“假定性文本”(想象、假定一种事实)、“陌生化文本”(借助新式方法叙述老式故事)、“客观性文本”(客观表现作家同时代人的生活与心态),同时指出钟晓阳的文本具有一种现实情怀,其中贯穿着对爱情的怀想,而正是其笔下爱情的不圆满催生了作品中的苍凉情怀。

路文彬的《古典情怀与现实疏离—钟晓阳小说情感叙事论》[14]认为钟晓阳年少就开始创作,由于与现实的隔膜,她的小说趋于脱离现实,遵从内心的声音,阅读经验给她提供了创作素材,但也使她的作品缺乏现实性。钟晓阳的文本中带有一种“激情抑束”的叙事策略,这与古典文学含蓄的元素一脉相承,这是钟晓阳多年来浸染中国古典文化的结果,也同样显示出其对于现实的不信任。庄园的《古典与现代的两难—评钟晓阳的小说世界》[15]提出钟晓阳小说中古典与现代的两难境地,进而总结出所谓的两难只是梦幻与现实的差距,这也奠定了其文本中淡淡的忧伤之情。林蕙的《虚无·记忆·梦幻—论钟晓阳的小说创作》[16]指出钟晓阳作品中充满着尘世的虚无,这种虚无造成基调的苍凉,而矛盾与对立则增添了小说的悲壮,摒弃宏大的历史背景而专注于描摹小人物的悲欢离合,语言的缓慢和事件的激烈为文本增添了张力,悲剧的不完满美学更是时时穿插于文本之中。这种虚无的基调奠定了其作品注定要脱离现实,而热衷于人物内心世界的走向。

四、比较研究

钟晓阳与张爱玲之间的比较可零星见于对“张派作家”的论述中,研究者多认为钟晓阳与张爱玲之间具有相似性,比如对自私、残酷等人性阴暗面的揭露,对精打细算、步步为营的人际关系的展示等。如《张爱玲与钟晓阳小说比较研究》[17]从悲剧意识、艺术形式、古典风华、现代特质四个角度归纳了张爱玲和钟晓阳创作的异同,从外部因素比较她们的成长背景与经历,透视其对于创作的潜在影响,继而从内部因素—小说文本—出发,揭示张爱玲的文学影响和钟晓阳的个人特点。

将钟晓阳作品与外国文学作品进行比较则相对罕见。利翠瑶的《三个不同的体悟历程—论〈飘〉(中译本)、〈倾城之恋〉、〈停车暂借问〉》[18]选取了格利特·米切尔的《飘》、张爱玲的《倾城之恋》和钟晓阳《停车暂借问》,进行比较研究。利翠瑶通过引进西方“体悟”的观念,指出三部小说中的三位女主人公的不同体悟历程。《飘》中的斯嘉丽从不成熟时期的任性自我到经历人生风浪后的大彻大悟,在成长过程中逐渐体悟到真情与真心。《倾城之恋》中的白流苏同样有这样一个体悟过程,“对镜自照”与“离沪赴港”是其体悟的两个重要分界点,前者使她决意摆脱当前的生存状况,后者则使她下定决心为自己赌一个出路,两次体悟改变了白流苏的命运。而在《停车暂借问》中,相似的体悟模式再次出现,种种经历使主人公突破无知和怯懦,逐步走向成熟。利翠瑶指出斯嘉丽、白流苏和宁静的三种不同体悟方式,都是主人公在生活中不断受挫并逐渐完善自我的过程。

五、结语

钟晓阳自发表《停车暂借问》后,十余年间笔耕不辍,作品颇丰。但相关批评文章数量较少,所涉及的小说也比较局限,可以说基本未能覆盖其文学创作。虽然相关研究侧重点各有不同,但是仍然不能避免研究成果相互交叉的问题。这一方面与钟晓阳中后期作品在思想意蕴提炼、人物形象设置等方面新意不足有关,另一方面也是其作品传播力不足的客观表现。钟晓阳作品在内地传播力不足有两点原因:其一,钟晓阳作品进入内地时间较晚,而且出版次数、数量均较少,难以引起读者、学界关注;其二,钟晓阳作品以中短篇小说为主,总体篇幅较短,从而造成改编困难,缺乏相应的影视作品与之形成矩阵传播效应,一定程度上影响其传播效果。伴随着文化交流的不断发展,钟晓阳等长期被“忽略”的作家应是出版界和影视界需要关注的对象。鉴于钟晓阳小说多是中短篇,改编为电视连续剧难度较大,可以采取话剧、电影等形式,扩大其传播途径,使更多的读者看到并逐渐认识钟晓阳的作品,从而不断丰富对其小说内涵的认识。