OCTA在视网膜静脉阻塞诊疗中的应用

2020-09-27牛欢张丹

牛欢 张丹

临床致盲眼病类型较多,病因复杂,视网膜静脉阻塞为常见致盲性视网膜血管疾病,流行病学分析提示,此病全球发病率逐年上升[1-2]。视网膜阻塞性疾病为临床常见急症,以视网膜中央静脉及视网膜分值静脉阻塞为主要病因,发病累及表层、深层视网膜血管。患者多起病急,视力下降快,可见有静脉迂曲扩张、视网膜血液瘀滞等表现。光学相干断层扫描血管成像(optical coherence tomography angiography,OCTA)为一种新型影像学技术,其主要原理是通过机体眼底血管内的血细胞,利用多次重复对同一横断面进行扫查,获取将受检者血管结构的三维重建模型,并以冠状面形式显现受检者眼底血管的详细影像学信息[3]。此检查技术临床应用较少,尚未普及流行,国内有关用于视网膜静脉阻塞诊疗的研究极少,但在国外此检查技术已受到一定重视,且有普及推广的趋势。本文通过我院收治的35例视网膜静脉阻塞患者完成对比研究,现做如下总结。

1 一般资料及方法

1.1 一般资料

选取本院2018年12月—2019年12月接纳的视网膜静脉阻塞患者35例,纳入标准:(1)经多项检查诊断确诊为视网膜静脉阻塞;(2)为合并眼部感染、高血压等疾病;(3)知情此次研究内容后同本院签署相关协议。排除标准:(1)屈光间质透明度较差,无法进行固视;(2)合并有其他视网膜或眼部病变者;(3)一般资料详查有误。此35例患者中男性18例,女性17例,年龄56~76岁,平均(61.85±4.25)岁,其视网膜分支静脉阻塞23例,中央静脉阻塞12例。以健康眼为对照组,患病眼为观察组,对照组共35眼,观察组最佳矫正视力为(0.18±0.03),对照组最佳矫正视力为(0.92±0.11)。此次研究已获本院伦理委员会批准。

1.2 方法

35例患者均接受视网膜光学相干断层扫描仪扫查,仪器为OPTOVUE RTVUEXR型,所有患者均接受黄斑区视网膜OCTA扫描,范围控制在3 mm×3 mm,获得黄斑区表层、深层、外层无血管区的视网膜毛细血管层及脉络膜毛细血管层的血流密度图像,由本院资深医师对结检查结果进行测量分析。

1.3 观察指标

患者表层视网膜中心的凹无血管区面积,利用ANGIOVUE软件对黄斑区血流密度进行统计,在OCT模式下完成黄斑中心凹水平厚度、黄斑中心凹垂直厚度的计算。

1.4 统计学方法

使用SPSS 23.0软件处理数据,计量资料用(x-±s)表示。计数资料用(n,%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

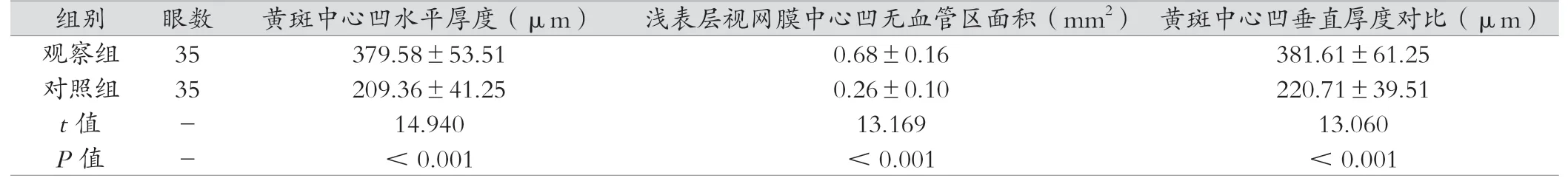

2.1 观察组与对照组浅表层视网膜中心凹无血管区面积、黄斑中心凹水平厚度及黄斑中心凹垂直厚度对比

本次检查中观察组浅表层视网膜中心凹无血管区面积、黄斑中心凹水平及垂直厚度均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。具体见表1。

2.2 观察组与对照组黄斑区血流密度情况对比

观察组表层视网膜黄斑区血流密度及深层视网膜黄斑区血流密度较对照组显著更低,差异有统计学意义(P<0.05),而外层视网膜、脉络膜毛细血管黄斑区的血流密度差异无统计学意义(P>0.05),详见表2。

表1 观察组与对照组浅表层视网膜中心凹无血管区面积、黄斑中心凹水平厚度及黄斑中心凹垂直厚度对比( x- ±s)

2.3 相关性分析

本次相关性分析结果显示,最佳矫正视力同患者的浅表层视网膜中心凹无血管区面积、黄斑中心凹水平厚度、垂直厚度正相关(r=0.485,P<0.05;r=0.684,P<0.05;r=0.625,P<0.05),同深层视网膜黄斑区血流密度及表层视网膜血流密度负相关(r=-0.496,P=0.001;r=-0.438,P<0.05)。

3 讨论

临床病因研究指出,视网膜静脉阻塞成病原因复杂,与视网膜炎症、高血压、血液动力学、血液黏度等关系密切,偶尔过度疲劳及外伤也可致病,患病后中心视力下降,偶尔有少量患者将出现视野缺损,若持续阻塞3~4个月未及时治疗,可继发新生血管性青光眼。鉴于本病危害性大,早期予以有效诊断利于早期治疗的开展[4-6]。

现代光学影像学技术迅速发展,新型血管成像技术的出现逐渐为视网膜疾病的诊疗提供了可靠手段[7]。临床常用于视网膜静脉阻塞诊断中的荧光素眼底血管造影术检查(FFA)为当前金标准检查方法,其可清晰地显示患者视网膜血管存在隐匿性疾病。不过此检查方法具有一定创伤性,给予患者荧光素钠后,易出现各种不良反应,检查过程中只能对受检者浅层视网膜血管结构完成显影观察,无法对其深层视网膜的血管及脉络膜血管良好显影。此外,FFA检查耗时较长,重复性较差,因而临床实用性较差[8]。

OCTA技术作为新型成像技术,相对FFA检查具有检查更快速、无创、安全等优点,临床应用中可多次进行重复检查。在国外已有研究中指出,OCTA技术不仅具有无创优点,且可同时在多个层次上对患者视网膜血管细节进行观察,清晰显示出患者视网膜深层及脉络膜毛细血管的结构情况,其诊断效能与FFA检查基本一致[9]。

现代解剖学认为,正常人群的视网膜血管一般走向是朝向其所供应的视网膜,沿途于黄斑上方、下方显示为对称的弧形走行,并向黄斑分出血管分支,在黄斑中心凹周围生成一层毛细血管网络,此靠近中心且连接成环的毛细血管网络即称为拱环,拱环中心属于无血管区,一般正常情况下无血管区的半径为0.25 mm左右。但当患者出现视网膜血管疾病后,此无血管区域直径、面积明显上升。

表2 观察组与对照组黄斑区血流密度情况对比(%, x- ±s)

无血管区面积对人的视力有直接影响,病变若累及此处,则可造成患者视力下降,因而,OCTA检查可为视网膜静脉阻塞患者早期诊断及黄斑缺血情况判断给出有效依据。鉴于视网膜静脉阻塞发病特点,其长期影响下可致患者病眼黄斑区出现不同程度的水肿,OCTA检查中可通过对其黄斑中心凹无血管区面积进行测量对其有无视网膜血管疾病做出判断。视网膜静脉阻塞患者在OCTA检查中可见其血管区面积明显增大,黄斑区血流密度降低同时水平、垂直厚度增加,通过视网膜监测指标的量化评估,完成受检者疾病进展的有效判断。

部分学者认为OCTA检查的面积相对集中,在黄斑区拱形结构改变的检查中具有良好检出效果,且可逐直接观察受检者血管结构、灌注情况、血管吻合支情况,同传统FFA检查比较,充分克服了染色剂应用时所产生的遮蔽效应,病灶区域显示能力更强,在视网膜静脉阻塞患者检查中可见其有无灌注区,存在不同程度静脉迂曲或扩张现象,并可显示患者无血管区增大、变形、异常血管[10-13]。多数视网膜静脉阻塞患者在OCTA检查中还可表现为深层视网膜血管扩张、管径增粗,整体血管网粗糙化。在病变早期检查中,血管变粗可作为血管阻塞的风险事件进行观察,便于予以早期防治。本次观察中,对比视网膜静脉阻塞患者病眼及正常眼,其浅表层视网膜无血管区面积、黄斑区水平、垂直厚度差异有统计学意义(P<0.05),深、浅层视网膜血管密度均为对照组更高(P<0.05),提示OCTA检查用于视网膜静脉阻塞患者的临床诊断具有较高应用价值。不过,OCTA检查虽然具有多重优势,但就临床应用而言,其对受检者配合度要求较高,视力低下无法固视、眼球震颤等均可能导致图像质量下降,如何提高临床OCTA检查质量依然有待后续研究予以补充。

综上所述,OCTA检查在视网膜静脉阻塞诊疗中具有较高应用价值。