MRI 在弥散性轴索损伤诊断中的临床应用价值研究

2020-09-18纪忠杰

纪忠杰

弥散性轴索损伤是临床上比较常见的一种颅脑损伤,对于这类患者来说,其主要的临床特征就是受伤后昏迷,临床表现为大脑及去皮层强直,意识恢复慢。弥散性轴索损伤具有较高的致死率和致残率,对患者的危害较大[1]。因此,临床对于弥散性轴索损伤的早期诊治非常重视,尤其是及时准确地对弥散性轴索损伤进行诊断,这对于临床早期采取精准的治疗,具有重要的意义[2]。临床上对于弥散性轴索损伤的诊断主要采取影像学手段,其中的MRI 是近年来被临床应用到弥散性轴索损伤的一种诊断方式,在弥散性轴索损伤的临床诊断中表现了较大的应用优势[3]。本文就MRI 在弥散性轴索损伤诊断中的应用效果进行了分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料 从2018 年5 月~2019 年6 月在本院治疗的弥散性轴索损伤患者中选取64 例,根据诊断方法不同分为观察组和对照组,每组32 例。观察组患者中,男17 例,女15 例;年龄24~63 岁,平均年龄(52.4±9.4)岁;交通事故伤11 例、重物砸伤8 例、暴力致伤7 例、高处坠落致伤6 例。对照组患者中,男19 例,女13 例;年龄25~64 岁,平均年龄(51.6±8.9)岁;交通事故伤14 例、重物砸伤7 例、暴力致伤6 例、高处坠落致伤5 例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入及排除标准

1.2.1 纳入标准 ①经临床诊断确诊为弥散性轴索损伤的患者;②入院时已经处于昏迷状态,昏迷时间>6 h;③合并明确外伤史的患者;④患者家属均对本次研究内容知情,并签署了知情同意书。

1.2.2 排除标准 ①合并肝肾功能异常的患者;②合并恶性肿瘤的患者;③伴随有其他颅内病变的患者;④合并急性炎症的患者;⑤合并有闭恐惧症、精神疾病的患者;⑥处于妊娠期或哺乳期的患者。

1.3 方法 观察组患者行MRI 扫描诊断,对照组患者行CT 扫描诊断。

1.3.1 MRI 扫描 在患者入院后24 h 内对其实施MRI扫描,对患者的颅脑进行平面扫描,头部圈线6 mm,层距1.0 mm;然后行T1 加权成像(T1WI)、T2 加权成像(T2WI)序列扫描,设参数256×170;T1WI 参数回波时间(TE)12 ms、重复时间(TR)4400 ms,然后更改扩散加权成像(DWI)参数为TR 4000 ms、TE 80 ms。

1.3.2 CT 扫描 在患者入院后24 h 内对其实施CT扫描,层厚10~13 mm,层距10~13 mm,患者取仰卧位,从颅顶开始无间隔扫描值颅顶,在疑似病灶处行5 mm薄层扫描。

1.4 观察指标 比较两组患者颅内异常(脑室出血、蛛网膜下腔出血、硬膜外血肿、弥散性脑肿胀、脑内出血性病灶、脑内非出血性病灶)检出情况、颅内病灶(大脑皮质下病灶、小脑病灶、基底节病灶、丘脑病灶、胼胝体病灶、中脑病灶、脑干病灶)检出情况以及阳性检出率。

1.5 统计学方法 采用SPSS21.0 统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差()表示,采用t 检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

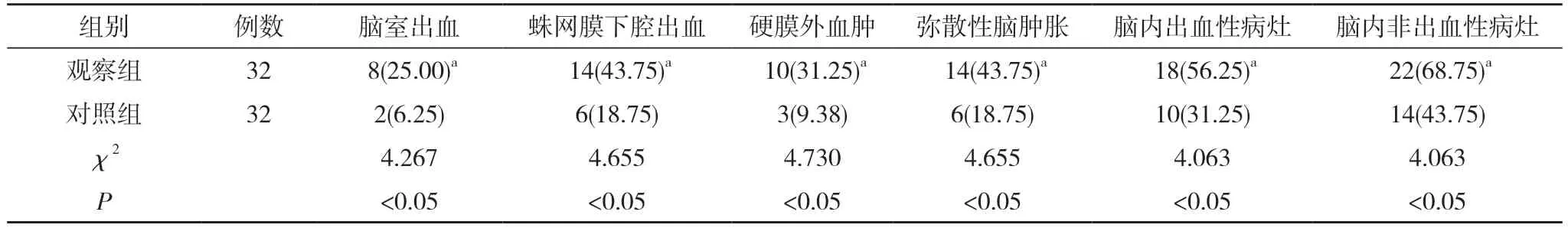

2.1 两组患者颅内异常检出情况比较 观察组的脑室出血、蛛网膜下腔出血、硬膜外血肿、弥散性脑肿胀、脑内出血性病灶、脑内非出血性病灶检出率均显著高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

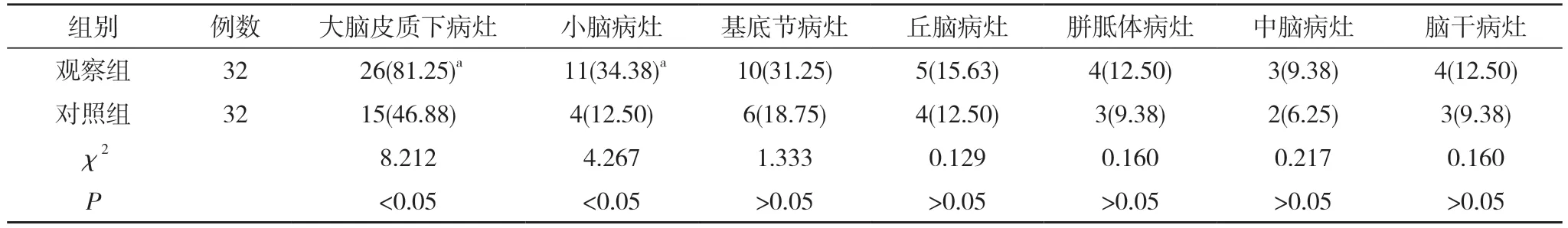

2.2 两组患者颅内病灶检出情况比较 观察组的大脑皮质下病灶、小脑病灶检出率分别为81.25%、34.38%,均显著高于对照组的46.88%、12.50%,差异具有统计学意义(P<0.05)。但两组的基底节病灶、丘脑病灶、胼胝体病灶、中脑病灶、脑干病灶检出率比较差异均无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表1 两组患者颅内异常检出情况比较 [n(%)]

表2 两组患者颅内病灶检出情况比较[n(%)]

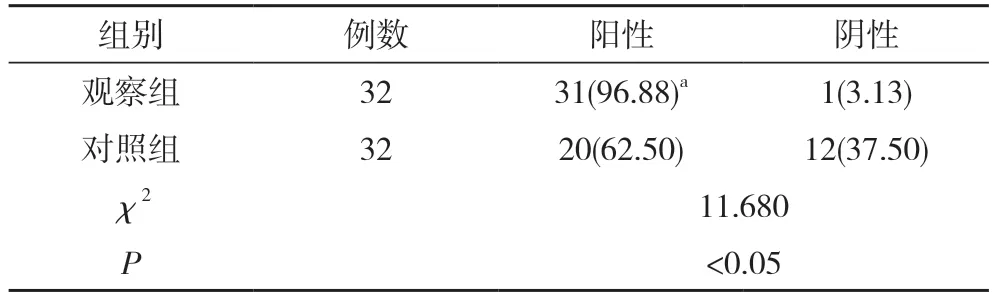

2.3 两组患者阳性检出率比较 观察组的阳性检出率为96.88%,显著高于对照组的62.50%,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者阳性检出率比较[n(%)]

3 讨论

弥散性轴索损伤是临床上常见的一种闭合性颅脑外伤疾病,属于重型颅脑损伤的一种,且是一种致死率较高的重型颅脑损伤,死亡率可达到29%~43%,患者的预后效果较差[4]。对于弥散性轴索损伤患者来说,早期的及时诊治对于改善其预后具有重要的意义,因此,不断提高弥散性轴索损伤患者的早期诊断准确率是非常重要的。

对于弥散性轴索损伤的诊断,临床医师通过患者的临床表现能够对其作出初步判断,而影像学检查则能够为弥散性轴索损伤的诊断提供具体的依据,对于患者的病情评估、判断和最终的确诊具有重要的意义[5]。当前,CT 和MRI 是弥散性轴索损伤诊断中最常用的手段,两种诊断方式均能够在弥散性轴索损伤的临床诊断中发挥一定的效果,但相比而言,MRI 更具优势。

CT 是通过X 线穿透性来实现成像的,同时借助计算机处理能够获得断层图像,利用组织密度的差异性来反映病变组织与正常组织间的区别。正常的脑实质一般是软组织密度,脑室、蛛网膜下腔均密度较低,脑内出血病灶多是高密度,缺血病灶则是低密度,但因为软组织的分辨率不高,且部分易受容积效应、颅骨伪影等因素干扰。因此,应用CT 检查难以显示出微小脑实质病变及密度变化不明显的病变,这就导致CT 检查在对弥散性轴索损伤患者实施诊断的过程中存在一定的漏诊情况。而MRI 是利用组织中的氢质子进行成像来获取图像,具有多序列、多参数成像的优点,较高的软组织分辨率,利用序列信号的不同特征,达到准确定位、定性诊断病变的效果。因此,MRI 诊断有效的克服了CT 诊断的不足之处,在微小脑实质病变及密度变化等病变中的诊断更具优势,从而显著提高了患者的诊断准确率,同时也提高了弥散性轴索损伤的诊断敏感性[6]。

综上所述,MRI 扫描在弥散性轴索损伤患者的诊断中具有较高的准确率,能够有效提高出血及非出血病灶、大脑皮质下病灶的检出率,且其具有较高的诊断敏感性。