温针灸治疗风寒型面神经麻痹的疗效及对GDNF和NGF表达水平的影响*

2020-09-17许晓爽

赵 婧,许晓爽,鄢 燕

(襄阳市中医医院,湖北 襄阳 441000)

面神经麻痹又称面神经炎,以面部表情肌群运动功能障碍为特征,临床主要表现为口眼歪斜,无法完成抬眉、闭眼及鼓嘴等动作[1]。面神经麻痹病起急、病程长,若治疗不及时会导致表情肌功能无法恢复完全,出现面部神经痉挛,影响美观,降低生活质量[2]。临床西医治疗面神经麻痹多用糖皮质激素,但不良反应较多,长期使用预后不佳。中医认为面神经麻痹属“口僻”“口喎”范畴,常见辨证为风寒型,主要病机是外卫不固、筋脉空虚、风寒侵袭脉络导致经气瘀滞、血行受阻、经筋失养致病发[3]。中医运用针灸治疗面神经麻痹由来已久。针刺面部神经穴位能激发经气、通经活络,改善面部的血液循环。但常规针刺穴位固定,缺乏辨证论治思维,效果达不到预期。因此临床针对风寒型面神经麻痹提出温针灸治疗,但疗效尚无明确定论。胶质细胞源性神经营养因子(Glial Cell Line-Derived Neurotrophic Factor,GDNF)具有支持神经元生长、发育的作用,神经生长因子(Nerve Growth Factor,NGF)是调控中枢和周围神经元发育、生长、再生的重要因子。故本研究通过对我院风寒型面神经麻痹患者采取温针灸治疗,观察其影响。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

经医学伦理委员会批准,选取我院2017年3月—2018年3月收治的风寒型面神经麻痹患者112例,随机分为对照组56例、观察组56例。对照组男性29例,女性27例;年龄21~62岁,平均年龄(51.4±6.5)岁;H-B分级情况:Ⅲ级21例,Ⅳ级28例,Ⅴ级7例。观察组男性28例,女性28例;年龄20~60岁,平均年龄(51.9±6.3)岁;H-B分级情况:Ⅲ级20例,Ⅳ级27例,Ⅴ级9例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。所有患者均签署知情同意书。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参照《中国特发性面神经麻痹诊治指南》中关于面神经麻痹诊断标准[4]:额纹消失,无法蹙眉、皱额,眼裂增大,鼻唇沟变浅,口角向健侧歪斜并下垂,口轮匝肌和颊肌瘫痪,鼓腮漏气。

1.2.2 中医诊断标准 参照《针灸治疗学》中面神经麻痹标准:突发口喎眼斜[5]。

1.3 纳入标准

①确诊面神经麻痹;②符合中医诊断标准中分型为风寒型: 突发口喎眼斜并症见恶寒、流清鼻涕、咳嗽、白痰,脉浮紧,舌淡苔白;③年龄≥18岁;④发病时间≤1周;⑤面神经功能分级(House-Brackmann,H-B)≥Ⅲ级。

1.4 排除标准

①妊娠期妇女;②晕针患者;③合并严重外伤、感染或恶性肿瘤;④合并严重免疫系统、血液系统疾病。

1.5 治疗方法

所有患者常规使用口服醋酸泼尼松片(规格:5 mg×100片,批准文号:国药准字H33021207,厂家:浙江仙琚制药股份有限公司),2片/次,每日3次。对照组患者采用基础针刺治疗,选穴:太颧髎、四白、迎香、下关、颊车、地仓、合谷、翳风、风池、外关、列缺、牵正。具体操作:急性期(发病前15 d):取0.25 mm×25.00 mm毫针轻刺面部穴位,深度10 mm左右,采用平补平泻手法,太冲、合谷穴直刺25 mm,采用提插泻法;恢复期(发病16~30 d):取毫针深刺患侧穴,深度30 mm左右,采用平补平泻手法,地仓、颊车透刺,四白朝下刺,颧髎向内斜刺,太阳、下关直刺,其余同急性期。每10 min行1次针,留针30 min,每日1次,6 d为1个疗程,中间间隔1 d,连续针刺4个疗程。观察组在基础针刺得气后,于患者患侧翳风、颧髎、合谷针柄上放艾炷,每个穴位灸2壮,灸至局部潮红,每日1次,直至急性期结束。

1.6 评价指标

1.6.1 面部神经肌电图 于两组患者治疗前和治疗后采用丹麦维迪公司Medtronic Keypoint高速肌电电位仪,取患者仰卧位,把同芯圆针电极刺入口轮匝肌,电极置于茎乳孔,逐渐加大刺激,分别记录动作电位潜伏期和波幅。

1.6.2 面神经功能情况 参照H-B评分系统评价两组患者治疗前和治疗后面神经功能恢复情况。参照改良Portmann简易评分标准评价两组患者治疗前和治疗后面神经功能缺损程度。

1.6.3 临床疗效 参照《中国特发性面神经麻痹诊治指南》[4]评价两组治疗后临床疗效。痊愈:面部完全恢复正常;显效:功能轻度异常,面肌无力症状较轻,联带运动轻微,面部静止时对称,面部运动口角轻度不对称;有效:功能中度异常,面肌无力,联带运动明显,面部静止时勉强对称,面部运动口角不对称;无效:功能重度异常,面肌无力,面部静止时不对称,面部运动口角严重不对称。临床总有效率=(痊愈+显效+有效)例数/总例数×100%。

1.6.4 中医症候积分 参照《中医病证诊断疗效标准》[6],根据口喎眼斜、恶寒、流清鼻涕、咳嗽症状按照无、轻、中、重记0~3分,分越高表示越严重。

1.6.5 GDNF、NGF水平 于患者治疗前和治疗后抽取患者清晨空腹静脉血5 mL,2 500 r/min离心10 min,分离血清后采用酶联免疫吸附法测定血清中GDNF、NGF水平,试剂盒购买于建成生物科技公司,所有步骤均严格遵照说明书进行。

1.6.6 不良反应 记录所有患者治疗过程中出现的所有不良反应。不良反应发生率=不良反应发生例数/总例数×100%。

1.7 统计学方法

2 结果

2.1 两组面部神经肌电图比较

两组患者治疗前潜伏期、波幅比较差异无统计学意义(P>0.05);两组治疗后潜伏期均降低,波幅均升高。且治疗后观察组患者潜伏期小于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05),波幅大于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组面部神经肌电图比较

2.2 两组面神经功能情况比较

治疗前两组H-B、Portmann评分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后两组H-B评分均降低,Portmann评分均升高。且治疗后观察组H-B评分低于对照组,比较差异有统计学意义(P<0.05),Portmann评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组面神经功能情况比较

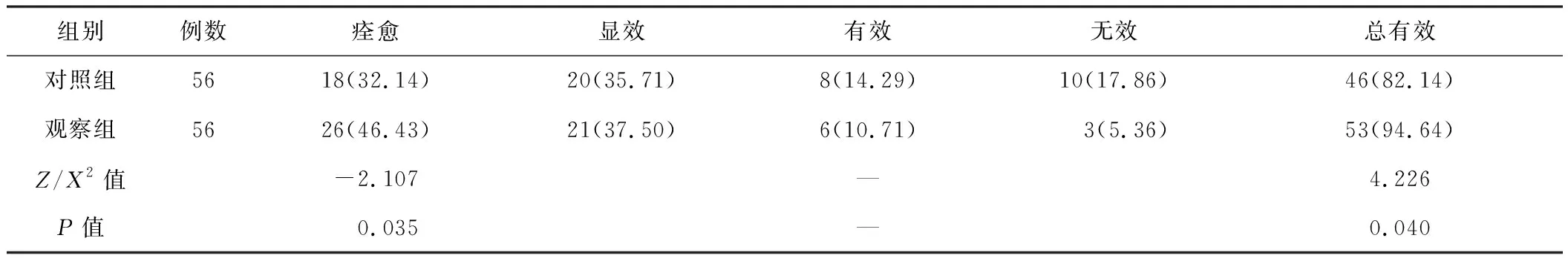

2.3 两组临床疗效比较

观察组临床总有效率94.64%显著高于对照组82.14%,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组临床疗效比较 [例(%)]

2.4 两组中医症候积分比较

治疗前两组患者中医症候积分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后两组患者中医症候积分均下降,且观察组中医症候积分显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组中医症候积分比较

2.5 两组GDNF、NGF水平比较

治疗前两组患者GDNF、NGF比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后两组GDNF、NGF水平均上升且观察组GDNF、NGF水平均显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表5。

表5 两组GDNF和NGF水平比较

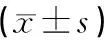

2.6 两组不良反应比较

对照组不良反应发生率8.93%略高于观察组7.14%,但比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表6。

表6 两组不良反应比较 [例(%)]

3 讨论

面神经麻痹病起急骤,发病原因较为复杂,与面部神经血液循环、病毒感染、自身免疫及环境等有关。面神经麻痹在急性期主要表现为脱髓鞘或面神经水肿,严重者发生面神经轴突变性。研究指出,早期对面神经进行消除水肿、抗炎治疗,避免神经元变性,修复受损神经是改善预后的关键[7]。若面神经麻痹患者治疗不及时或治疗方案选用不当,可能导致病程延长,发生后遗症。西医治疗面神经麻痹主要通过肾上腺皮质激素、营养神经药物等改善回流、减轻炎症,帮助神经修复、再生,但容易产生肌肉萎缩等副作用。因此近年来,众多学者将研究重心逐渐转移到中医学中,寻求治疗面神经麻痹的有效方法。

中医将面神经麻痹归属为“面瘫”“口喎”范畴,通常分为风热型和风寒型,其中风寒型较为多见。风寒型面神经麻痹是机体亏虚,风寒之邪入侵少阳、阳明经,由面部经脉气血运行不畅、筋肉弛缓不利导致。临床研究指出,针刺治疗面神经麻痹,活络消肿止痛功效显著[8]。本研究中,两组患者选穴均为针对面神经麻痹的局部穴位,太阳、阳白、地仓、颊车、下关、四白等面部穴位经针刺刺激,具有促进面部血液循环、改善额纹消失、闭眼不全、无法鼓腮等表情肌功能障碍,迎香等穴位改善唇沟变浅,合谷穴是治疗面口疾患的要穴,针刺刺激合谷穴具有解表祛风、疏经通络、行气活血的功效。因症属于风寒症,又配以风池、外关、列缺穴疏散风寒、止痛解痉。但针对风寒型面神经麻痹单独使用基础针刺治疗,疗效不够理想。因此本研究结合温针灸,通过艾灸燃烧的温和热量渗透至局部,刺激病灶,起温经通络、活血行气、扶正祛邪之效,从而产生改善循环和调节代谢作用[9]。H-B评测量表和改良Portmann评分表是目前临床常用的面神经功能评价量表。本研究结果中,观察组患者治疗后H-B评分较低,Portmann评分较高,表明观察组患者面神经功能恢复较好,受损程度较低,可知针刺联合温针灸治疗风寒型面神经麻痹能显著改善患者面神经功能,治疗后观察组中医症候积分显著降低且低于对照组也证明了此结论。

临床实践表明,肌点图检查能客观、全面的评价面神经麻痹的预后,具有操作简单、无创等优点[10]。面神经变性表现为潜伏期延长、波幅降低。本研究结果中,观察组患者治疗后潜伏期明显缩短、波幅升高,可知观察组患者面神经功能恢复较好,与H-B、Portmann评分结果一致。病理学研究表明,温针灸能促使局部血管舒张,解除局部缺血情况,消除无菌性炎症和水肿[11]。本研究中观察组临床总有效率较高为94.64%,证实了温针灸价值。相关文献报道,面神经麻痹患者机体GDNF通过抑制上皮细胞凋亡,降低血管通透性,保持神经元完整性,促进轴突纤维生长[12]。NGF在神经细胞生长、再生过程中起重要作用,通过调节外神经分化,维持交感神经细胞分化、成熟,直接参与受损面神经功能修复和再生过程[13]。研究发现针刺面部穴位能显著上调表情肌中GDNF、NGF表达[14]。本研究中两组患者GDNF、NGF表达均上调,观察组上调更为显著,可知针刺联合温针灸能明显提高GDNF、NGF表达水平,从而帮助受损面部神经修复、再生。本研究结果中,两组不良反应发生率均较低,出血和皮下血肿未经处理自行消退,角膜感染经对症处理很快消失。可知温针灸治疗风寒型面神经麻痹安全性较高。

综上,温针灸治疗风寒型面神经麻痹能显改善患者面神经功能,上调GDNF、NGF水平,提高临床疗效,安全性较高,值得推广。