1~3期帕金森病患者纯音听阈和差别阈研究

2020-09-17刘杰黄昭鸣赵航惠芬芬余波

刘杰 黄昭鸣 赵航 惠芬芬 余波

帕金森病(Parkinson’s disease,PD)是一种神经系统变性疾病。65岁以上老年人是PD的高发群体,我国65岁以上人群患病率约为1.7%[1]。PD患者不仅有典型的运动系统症状如静止性震颤、肌强直、运动迟缓和姿势异常等,同时也具有感觉(如听觉[2~4]、嗅觉和视觉等)和睡眠障碍等。

阈值测试包括绝对阈值测试和差别阈测试。绝对阈值代表从无感觉到有感觉的过渡,差别阈代表了从一种可觉察到的感觉的变化的过渡。听阈是足以引起听觉的最小声强。差别阈定义为物理量发生改变时能被感觉到的最小值。在心理声学中主要讨论的有频率差或音调辨别阈,强度差或响度辨别阈等[5]。Vitale等[2]研究结果表明PD患者表现出单侧或双侧听力障碍,但国外相关研究偏少且尚无差别阈的报道,国内目前尚无PD患者纯音听阈和差别阈的报道。因此,本研究拟通过检测1~3期(即偏早期)PD患者的纯音听阈及差别阈,探讨其纯音听阈和差别阈的特征。

1 资料与方法

1.1研究对象及分组 以32例PD患者(PD组)为研究对象,其中男17例,年龄60~69岁,平均65.41±3.12岁;起病侧和严重侧皆为右侧13例,左侧4例;女15例,年龄61~68岁,平均65.40±2.35岁;起病侧和严重侧皆为右侧7例,左侧8例。选择与PD组年龄匹配的32例健康人为对照组,其中男15例,年龄60~68岁,平均63.80±2.04岁;女17例,年龄60~67岁,平均63.12±2.32岁。PD组入选标准:①诊断符合《中国帕金森病的诊断标准(2016版)》[6];②H-Y分期为1~3期;③无明显认知功能障碍;④无长期噪声接触史;⑤无家族遗传及耳科疾病史,其母无妊娠感染史,未服用过耳毒性药物。对照组入选标准同PD组的③~⑤项。两组对象年龄无统计学差异。所有受试者均签署了知情同意书。

1.2研究方法

1.2.1纯音测听 用GSI arrow audiometer(Model 2005-97XX)、气导TDH-39P耳机测试所有受试者双耳125~8 000 Hz气导听阈。所有测试均在噪声低于45 dB A的测试室内进行。最后取受试者好耳侧气导听阈进行分析。

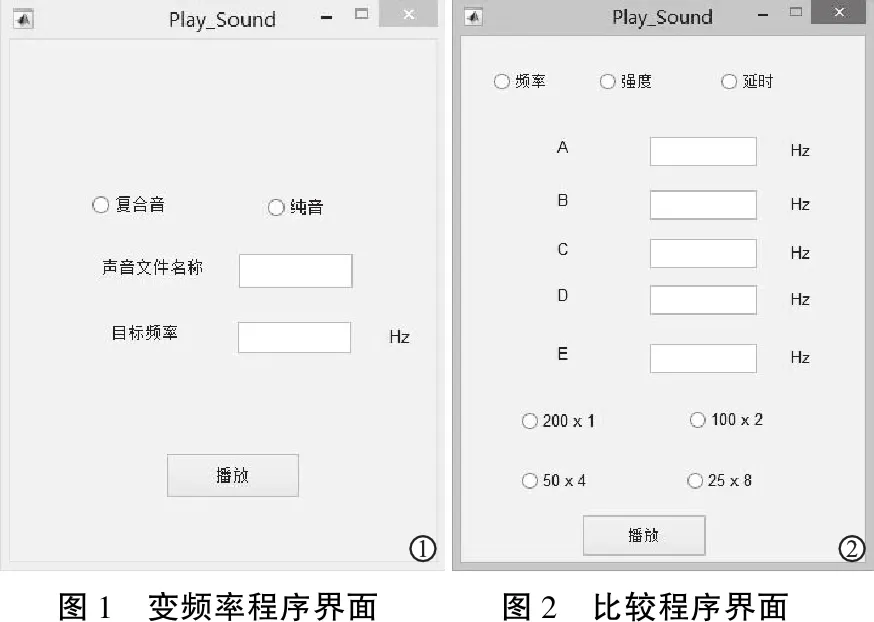

1.2.2频率差辨别阈检测[7]用DELL Inspiron 23(型号:5348 Series)以及Audio-technica耳罩式耳机(型号:ATH-M40fs)进行频率差辨别阈检测。利用MATLAB R2016b基于心理物理学中最准确且应用最广的恒定刺激法自行编程两个程序以满足以下两种需要:程序一(变频率程序),根据提供的一段频率为1 000 Hz(人耳对1 000 Hz的频率最为敏感)、时长为500 ms(为使受试者捕捉到声音信息,要求声音时长不低于500 ms)的纯音可以自由输入目标频率值(根据恒定刺激法原则确定目标频率)并输出该频率值至受试者耳罩式耳机;程序二(比较程序),输入五个确定频率的刺激进行两两自由组合,顺序完全随机地输出至受试者耳罩式耳机。变频率程序和比较程序的界面分别见图1和图2。为避免听适应,一组声音间隔给声时间不低于1 000 ms。为了避免身体疲劳以及听疲劳对实验结果的影响,将恒定刺激法的比较刺激与标准刺激的比较次数确定为25次。在正式测试之前,利用仿真耳(型号AWA14423,杭州爱华仪器有限公司生产)和声级计(型号:AWA6291,杭州爱华仪器有限公司生产)对耳机输出的声音进行强度校准,确保耳罩式耳机双耳分别输出声音强度为70 dB(Z)SPL。测试时受试者端坐于隔音室内,呼吸均匀,避免深呼吸。检测过程中,以1 000 Hz的纯音[强度70 dB(Z)SPL、时长500 ms]作为标准刺激。用以下步骤确定4个比较刺激(强度和时长同标准刺激):①确定最小比较刺激(即受试者感觉到差别的可能性不高于5%)的刺激A;②确定最大比较刺激(即受试者感觉到差别的可能性不低于95%)的刺激B;③综合A到B的区间值,A作为下限,B作为上限,标准刺激位于中间等距确定另外两个比较刺激C和D。比较刺激随机呈现,分别与标准刺激比较25次。记录比较刺激所对应的各类反应(由受试者口头报告比标准刺激“大”、“小”、“相等”)的次数,计算每一刺激上述三种反应分别所占比例,最后用直线内插法计算频率差辨别阈值。

图1 变频率程序界面 图2 比较程序界面

1.2.3强度差辨别阈检测[7]用耳鸣声治疗验配平台(型号:SFTest330,佛山市博智医疗科技有限公司生产)和气导Sennheiser-HDA280耳机进行强度差辨别阈检测。测试时受试者端坐于隔音室内,呼吸均匀,避免深呼吸。测试过程中选择4个比较刺激(比较刺激确定方法同频率差辨别阈),比较次数确定为25次,刺激随机给予。平台输出的声音频率选择1 000 Hz,时长500 ms,标准刺激强度为70 dB HL。同样用直线内插法计算强度差辨别阈。

1.3统计学方法 采用SPSS Statistics 23分析数据,对所有数据先行正态分布检验和方差齐性检验,对同时符合正态分布和方差齐性的数据行单因素方差分析,不符合正态分布或者方差齐不齐的数据行曼-惠特尼U检验。均采用双侧检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.2两组频率及强度差辨别阈检测结果 PD组和对照组频率差辨别阈和强度差辨别阈见表2。

表2 两组男女性频率及强度差辨别阈

频率差辨别阈、强度差辨别阈均符合正态分布和方差齐性,单因素方差分析结果表明PD组男女性频率差辨别阈(P=0.041<0.05)和强度差辨别阈(P=0.019<0.05)均高于对照组,差异有统计学意义。

3 讨论

PD的主要病理改变为黑质多巴胺能神经元变性死亡,一旦发生将随时间推移渐进性加重,有证据提示在疾病早期的病情进展较后期快。有学者认为α-突触核蛋白与PD患者的听力损失有关[8],该物质存在于内耳传出神经系统,因此其功能异常必然导致PD患者的听力损失,而α-突触核蛋白的基因突变也是PD的病因之一。邓建中[9]研究报道PD患者脑干听觉诱发电位异常率为50%,提示PD患者可能存在脑干听觉传导通路的损害,并认为听觉诱发电位可以作为临床评价PD的客观指标。王铭维等[10]发现PD患者脑干听觉诱发电位各波潜伏期与病情严重程度和病程呈正相关,可能的机制为随着病情严重及病程的延长,多巴胺进行性减少,脑内神经递质失衡。上述研究结果均提示PD患者存在听觉障碍。

本研究PD组和对照组的纯音测听结果提示PD组最明显的听力损失集中在4 000、6 000和8 000 Hz高频区,这与Vitale[2]的研究结果一致。值得注意的是,老年性听力损失也表现为高频听力损失,而这种听力损失被认为与听觉系统的老化和中枢神经系统的退化关系密切,纯音听阈测试表现为气导听阈随着年龄和频率的增加而逐渐升高,1 000 Hz以上的频率听力下降严重(本研究结果提示PD患者听阈也存在这一特点),而且听力损失多为双侧对称性感音神经性聋。本研究显示PD患者的听力下降程度较同龄健康对照组更严重,原因可能有:①PD是一种中枢神经系统的变性疾病,患者存在明显的中枢神经系统的病变,因此推测PD患者的中枢听处理过程因病变而受累;②纯音听阈测试考察耳蜗到初级听觉皮层对声音信息的处理能力,纯音的听觉察知并不要求较高的听觉处理中枢的参与,由此可以推断PD患者的听觉障碍与听觉系统以及听觉神经传导通路病变有关。

听觉分辨能力评估的目的在于考察患者分辨声音声学特性的能力。频率和强度是声音的两个重要属性,本研究结果提示1~3期PD患者1 000 Hz频率差辨别阈均值男性为81.19 Hz,女性为85.53 Hz;强度差辨别阈男性为5.39 dB,女性为4.99 dB。与健康对照者相比,PD患者对频率差和强度差的分辨能力明显下降,也提示患者耳蜗到初级听觉皮层通路对声音信息的处理能力下降。本研究根据临床需要选择1 000 Hz、70 dB HL的纯音作为标准刺激进行听觉差别阈的研究,而事实上声音感知是多种因素的综合结果。标准刺激不同差别阈的结果会有所差异,同时声音类型和属性不同也会影响测试结果,孙柯柯[11]在对没有音乐经验和有音乐经验的学生的纯音频率差辨别阈进行大样本调查后指出,前者的频率差辨别阈比后者高6倍,且随着频率的变化,有音乐经验的受试者频率差辨别阈较稳定;用不同的噪声对纯音进行掩蔽后,频率差辨别阈变化明显;频率差辨别阈与信号时长也有一定的关系。这也为本研究提供了进一步拓展的思路。

综上所述,本研究通过检测1~3期帕金森病患者的纯音听阈及频率差、强度差辨别阈,发现PD患者纯音听阈和这两个差别阈均高于健康对照组,期待该研究结果能为患者听觉康复和言语治疗的实时反馈技术提供可操作的依据,后续在对PD患者进行听觉干预和言语语言干预时需要考虑这两个听觉差别阈。