急性中毒患者血液净化治疗中下肢静脉血栓的预防及护理

2020-09-09韩金涛杨莉祁晓芳闫蕾杨静

韩金涛 杨莉 祁晓芳 闫蕾 杨静

深静脉血栓(deep venous thrombosis,DVT)是急性中毒患者在股静脉置管行血液净化治疗后的一种比较常见的并发症,是指在深静脉内血液异常凝结,堵塞静脉管腔,致使静脉血液回流发生障碍[1]。肺栓塞是DVT 发展最严重的临床特征和体征,死亡率高达9%~50%;有学者认为导致肺栓塞的栓子80%~90%来自于下肢深静脉的血栓,比较大的血栓可能使患者在几分钟内死亡,约20%下肢静脉栓塞可导致继发性深静脉瓣膜功能不全,即PTS[2]。严重影响患者治愈率,增加患者住院天数和死亡率。19世纪中期提出形成深静脉血栓的三大危险因素:血管管壁受损、血液高凝状态和静脉血流缓慢,至今仍为各国学者所公认[3]。急性中毒患者行血液净化是最有效的治疗方法[4,5],血液净化治疗首要任务是置入血液透析导管,股静脉因其高血流、穿刺风险小、操作简便等优点作为血液净化治疗的首选通路,但股静脉置管后会导致局部血流变缓,血管壁受损,以及治疗过程中长期卧床等因素增加了下肢深静脉血栓的发生率。所以如何预防及护理血液净化治疗过程中下肢深静脉血栓的形成至关重要。本文以我科收治的急性中毒行股静脉置管血液净化治疗患者作为研究对象,旨在分析早期预防和护理对降低急性中毒患者行股静脉置管及血液净化治疗后下肢深静脉血栓发生率的重要性。

1 资料与方法

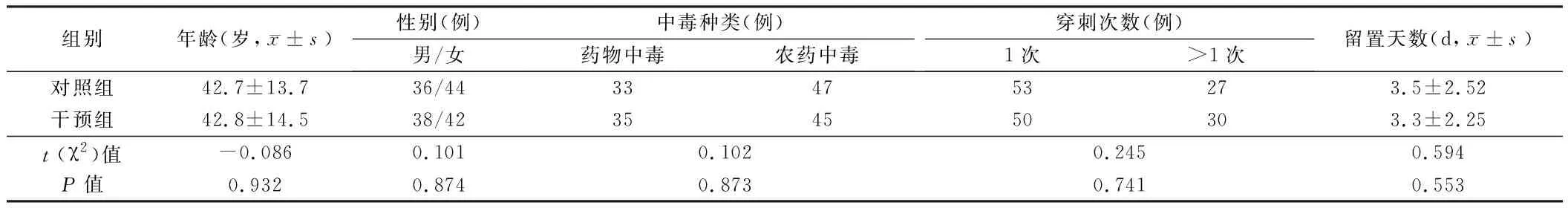

1.1 一般资料 选择2014至2017年邯郸市第一医院急诊科收治的符合纳入标准的160例患者,随机分为干预组和对照组,每组80例。干预组男38例,女42例;平均年龄(42.8±14)岁;对照组男36例,女44例;平均年龄(42.7±13.7)岁。比较2组患者性别比、年龄等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 2组一般资料比较 n=80

1.2 纳入及排除标准

1.2.1 纳入标准:急性中毒行股静脉置管血液净化治疗患者。

1.2.2 排除标准:①既往有深静脉血栓病史和下肢静脉曲张病史;②治疗前有凝血功能障碍者;③有依诺肝素禁忌症者;④存在其他疾病有血栓形成因素者,如恶心肿瘤、系统性红斑狼疮、肾病综合征、糖尿病、骨髓增殖性疾病、严重肥胖、创伤、近期手术者等;⑤穿刺次数>4次者。

1.3 方法

1.3.1 置管方法:所有患者使用艾贝尔血液透析导管(双腔,管长16 cm,外径3.8 mm),采用Seldinger技术进行右侧股静脉穿刺置管。

1.3.2 观察方法:置管前测量膝关节上10 cm、膝关节下10 cm、外踝上10 cm的周径,次日起每天测量对比有无增粗,询问患者置管侧下肢有无肿胀、疼痛、浅静脉曲张及皮肤温度变化等血栓形成的症状。如出现异常,及时告知医师,采取预防措施。观察下肢血栓发生情况,观察穿刺次数对血栓形成影响及观察患者下肢疼痛发生情况。

1.3.3 诊断方法:采用Mindray M7床旁便携式彩色多普勒超声进行检查。患者采取仰卧位,大腿轻度外展膝关节略曲,从髂外静脉开始自上而下探查双下肢深静脉。首先观察血管壁情况、血管腔内有无异常回声团,用探头轻压血管观察管腔改变情况,然后行彩色多普勒血流显像和脉冲多普勒检查血流及频谱情况,下肢深静脉血栓(DVT)的诊断标准为[6,7]:超声显示下肢静脉管腔内呈现实性低回声;静脉管腔宽度增宽,用力挤压后不能被压瘪;静脉管腔未见彩色血流信号,挤压血管后仍未见彩色血流信号出现;静脉管腔内虽然有彩色血流信号通过,但管腔不能很好充盈,存在管腔充盈缺损的现象。

1.3.4 预防治疗及护理方法:给予对照组患者采取急性中毒常规的治疗和护理。对于干预组的患者在常规基础护理之上进行药物联合机械式预防及特性化护理干预。

1.3.4.1 药物预防:依诺肝素钠(Enoxaparin Sodium),系低分子肝素钠的一种。从置管日开始给予依诺肝素钠(九源基因工程,国药准字:H20064067)6 000Axa U皮下注射,1次/d,直至患者不需卧床为止。

1.3.4.2 间歇充气加压装置:使用雅思YSK08C空气压力循环治疗仪,每间隔8 h治疗1次,持续治疗3~7 d,治疗强度依据患者的实际耐受度进行调整,治疗时间为30 min/次。选择治疗所需要的压力,治疗的顺序通常为从小腿到大腿进行治疗,反复、间隔的施加及释放压力,间隔时间一般为3.5~4.0 s。如果患者在治疗过程中出现身体感觉不适、仪器停电或者出现问题,则需立即关闭电源的开关,将空气管从套筒上分离出来,将里面的空气清除干净,并拔除电源的插头。

1.3.4.3 护理干预:入院后责任护士给予全面的护理评估,根据患者情况制定个性化的护理计划,并配合病人积极实施。具体如下:① 管路护理:置管后24 h换药1次,此后每间隔1天换药1次维护管路,每次先用注射器回抽,抽出管路中的肝素盐水,可能含有血栓的血液弃掉,然后用每毫升含20 U肝素钠盐水正压封管。如回抽不畅时可微调管路和患者体位,以防管路开口处紧贴血管壁造成假性堵塞。②心理护理:护理人员应密切观察及评估患者的心理状态,了解患者的心理变化,及时疏导患者的心理恐慌;解释中毒药物的性质、治疗方案,鼓励其树立对抗疾病的信心;讲解治疗过程中发生下肢静脉血栓的危险因素及后果,使其积极配合做好预防锻炼。③饮食护理:经食道急性中毒患者,入院后行洗胃术,洗胃后根据病情需24~48 h的绝对禁食期,在此期间护理人员应告知患者禁食意义做好安抚。对可以饮食及度过禁食期者,护理人员应指导患者低盐低脂、低胆固醇、易消化、高纤维饮食并保证每日饮水量2 000~3 000 ml,避免血液粘稠[8]。保持大便通畅,避免腹压增高,影响下肢血流。④早期功能锻炼护理:指导患者根据病情进行下肢主动或被动活动,患者取平卧位抬高下肢加速下肢血液回流。踝部行拉伸、屈曲、内外翻周转运动,10~15 min/次,3次/d[9]。膝关节伸屈运动,每次10~15 min/次,3次/d。下肢肌肉按摩,由肢体远端向近心端按摩,力度适中,5~10 min/次,3~5次/d[10]。置管侧的髋关节减少活动,避免影响管路使用。⑤肢体保暖:在血液净化过程中患者一般体温偏低,血管腔变窄,对下肢做到充分保暖,室温控制在22~24℃,可有效改善血管收缩。⑥其他:嘱患者戒烟,穿宽松衣襟,避免感冒、发热。对于确诊有下肢静脉血栓形成的患肢禁止按摩。

2 结果

2.1 2组血栓发生情况比较 对照组发生血栓9例,发生率11.5%。干预组发生血栓1例,发生率为1.25%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 对照组和干预组下肢静脉血栓发生情况 n=80

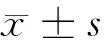

2.2 2组下肢疼痛发生情况比较 对照组发生疼痛11例,发生率13.7%。干预组发生血栓1例,发生率为1.25%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 对照组和干预组下肢疼痛发生率分析 n=80

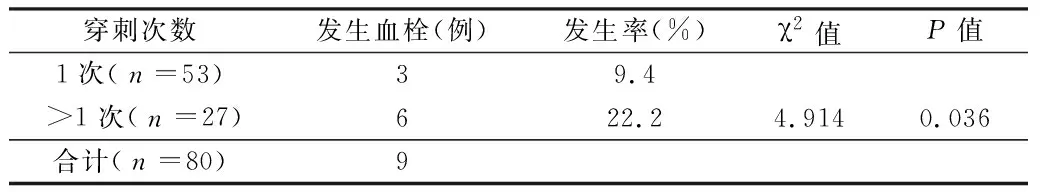

2.3 对照组穿刺次数对血栓发生的影响比较 对照组中1次穿刺例数为53例,其中发生血栓例数为3例,发生率9.4%,1次以上穿刺例数为27例,其中发生血栓例数为6例,发生率22.2%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 对照组穿刺次数不同下肢静脉血栓发生情况 n=80

3 讨论

DVT是指在深静脉内血液发生异常凝结,堵塞静脉管路,致使静脉血液回流发生障碍。肢体可表现为不同程度的疼痛、肿胀、局部皮温可能增高,甚至皮肤出现紫绀或苍白。研究显示:DVT好发于下肢,常常发自于静脉瓣膜袋的静脉连续处、比目鱼肌等多处静脉窦,因静脉窦血流是依靠肌肉的收缩和舒张的运动作用使血液回流至心脏。此外,两侧的髂总静脉也可发生血栓形成,有研究显示左下肢的 DVT 发生率与右侧相比,高出2~3倍,目前认为可能是因为左侧较右侧的髂总静脉长,左侧髂总静脉部分血管受右侧髂总动脉的压迫所导致的[11]。血栓形成大都发生在制动状态。在临床上,DVT患者中只有10%~17%会有明显症状。包括局部触痛、下肢的肿胀及足背屈曲性疼痛。DVT发病率及死亡率较高,若不能及时的采取措施并对其进行有效干预,严重情况下可能会导致肺栓塞及血栓后综合征(post-thrombotic syndrome,PTS),甚至对患者生命安全构成严重威胁[12]。下肢深静脉血栓是股静脉置管常见并发症。造成急性中毒股静脉置管后血栓形成的主要因素有:(1)血管内壁损伤:穿刺使股静脉血管内壁受损,血液内产生白细胞介素6(IL-6)、白细胞介素1(IL-1)等炎性因子,IL-6参与机体对组织损伤引起的全身性急性反应,内皮细胞(EC)的促凝活性增强等一系列反应促进血栓形成[13]。因此,穿刺者要提高穿刺技术,并使用材质较软的导管,减少对血管内壁损伤,在不影响治疗果的情况下,尽量减少导管留置时间。(2)血流缓慢:急性中毒患者体质较弱治疗期间严格卧床活动量减少,导管留置后,血管管腔变窄等因素均可导致血流滞缓增加血栓形成风险。往往左下肢发生率高于右下肢[14]。(3)血液高凝状态:洗胃后大量体液丢失,加之胃黏膜有一定程度损伤,24~48 h内绝对禁食水,体液补充不足致使血液发生浓缩,血小板数量相对增加,血液则处于高凝的状态,容易形成血栓。预防是防治血栓性疾病的关键,采取相应的措施可以减少血栓性疾病的发生[15]。本研究结果显示,干预组下肢深静脉血栓的发生率明显少于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05) ,结果证实,与常规的护理相比,早期给予药物及机械加压治疗等预防及护理对减少急性中毒行血液净化治疗患者下肢深静脉血栓发生率有显著效果,极大的提高了医疗护理质量,促进患者早日康复,减少医疗意外发生。

基础预防:(1)健康宣教:向患者及家属讲明深静脉血栓形成的原因及后果,使其做好充分的心理准备,消除患者紧张情绪,并积极配合治疗。嘱患者戒除烟酒,有效的指导患者进行功能锻炼,嘱咐患者穿着比较宽松的衣裤、禁止按摩和挤压已经有血栓形成的下肢及饮食管理指导等。深静脉置管拔除后,早期及时指导患者做踝泵运动,直腿抬高,指导患者腹式呼吸、扩胸运动,增加心肺功能。大部分的患者在住院期间处于情绪比较消极状态,医护人员应鼓励患者建立信心,减少思想负担。(2)密切观察患者的早期症状:一旦发现患者的一侧肢体突然出现肿胀、局部疼痛、皮温较前增高、颜色发绀或苍白等症状,或在定期测量患者双下肢周径过程中,患者肢体增粗,超出正常值范围或对侧肢体周径,应立即告知医生,并立刻采取有效措施,预防肺栓塞的发生。(3)患肢的护理:患肢抬高20°~30°,高于心脏平面,穿着宽松的衣裤,减少双下肢静脉穿刺,尽量避免患侧肢体滴注刺激血管的药物。静脉滴注刺激性和高渗性的药物,可导致血管的收缩和细胞损伤,从而增加发生下肢深静脉血栓的风险。(4)饮食管理及护理:指导患者多食水果、蔬菜、多饮水、多食粗粮等低盐、低脂、高纤维及容易消化的食物,从而保持大便通畅,避免由于排便困难而导致的腹内压增高,进而影响下肢的静脉血流。(5)常见并发症的护理:若患者突然出现咳嗽、胸痛、呼吸困难等症状,应立刻告知医生,警惕发生肺栓塞,并立即给予吸氧、半卧位、监测生命体征、禁止翻身、辅助检查等对症处理。(6)康复期的护理:患者仍卧床时需抬高患肢,切忌久坐久立,忌跷二郎腿、定期复查双下肢血管超声。(7)出院健康指导:戒除烟酒,清淡饮食,减少盐的摄入,高纤维饮食,多食黑木耳等可以减低血液粘稠度的食物。(8)指导患者出院带药:需遵医嘱口服华法林或者阿司匹林6个月及以上的患者,不能随意停服或漏服,每周化验凝血指标,依据化验结果调整口服药物剂量,以确保用药的安全性及有效性;向患者讲解如何自我观察及护理,观察有无患肢肿胀、疼痛发生,嘱多行足背伸直运动。

药物预防:预防发生下肢深静脉血栓的药物很多,常用药物有肝素、依诺肝素钠、Ⅹa因子抑制剂、华法林、尿激酶等。在抗凝药物使用过程中,需严密监测患者有无疼痛、自发性出血、肢体肿胀等症状,遵嘱定期监测凝血时间、凝血酶原时间等凝血指标,患者如有不适及凝血异常等症状;应立刻告知医生,并给予相应的处理。在患者溶栓治疗期间,切忌大幅度变换体位及按摩患肢,避免肺栓塞的发生。依诺肝素钠为低分子肝素制剂,硫酸氨基葡聚糖片段钠盐,可使抗凝血因子Ⅹa与Ⅱa的比值>4,从而发挥很强的抗血栓形成功能,在该剂量下总的凝血指标无明显变化;血小板凝聚时间不与纤维蛋白原的结合也无变化。与未分离肝素相比,依诺肝素钠对凝血酶的一致作用降低约5倍。研究显示皮下应用肝素,激活的部分凝血活酶时间(APTT)显著长于皮下应用依诺肝素钠。依诺肝素钠的最大效应时间3~5 h,持续时间24 h,物理利用度为92%。综上所述依诺肝素钠可安全有效的预防下肢静脉血栓形成。

机械预防:间歇性充气加压治疗(intermittent pneumatic compression,IPC)是指利用充气加压治疗仪产生的脉动气流,通过充气管路,进入位于肢体治疗部位上的气囊的气室中,随着压力的上升,气囊充分挤压肢体,并作用于肢体深部的血管、淋巴管以及肌肉。气压治疗仪进行加压时,气囊产生的挤压力能够最大限度的促使加压部位的静脉管路排空,同时加快血液流入周围毛细血管的速度,进行减压时,可以促使静脉管路快速充盈,同时加快血液流速,采用间歇充气加压治疗来模拟“肌肉泵”,以“挤压 - 释放 - 挤压”的方式周期性的作用于肢体,从而改变肢体的血流动力学,预防下肢深静脉血栓的形成。此外,研究显示,还有利于清除体内代谢毒物和促进皮肤的氧合作用[16]。间歇充气加压治疗通过加速血流,增加血流的剪切应力,血管扩张导致张应力增强,使NOS活性上调,引起NO含量增多,进而发生生化效应,改善静脉血流[17]。 因此IPC可显著的促进静脉血液循环,形成脉动流,提高纤溶系统活性,达到预防血栓形成的目的[18,19]。除IPC外,预防下肢深静脉血栓机械预防包括:应用弹力绷带或弹力袜,利用弹力作用刺激小腿部肌肉加强静脉血液回流;使用足底泵,利用对足底静脉丛的压缩作用,在腘静脉及股静脉之间引起较强的静脉回流;Geko神经肌肉刺激器,通过刺激下肢静脉的肌肉泵,致使血液突破重力,泵回至心脏,从而增加静脉血液的回流[20]。

下肢静脉血栓一旦形成会增加患者痛苦、经济负担,延长住院时间,严重者可引起肢体坏死,而血栓脱落易形成肺栓塞,威胁患者生命。因此采取一定的预防措施预防下肢静脉血栓形成具有重要的临床意义。预防措施多因素预防优于单因素预防[21],本次研究干预组通过依诺肝素钠注射联合间歇充气加压并辅以护理的干预。干预组的下肢深静脉血栓发生率为1.25%,对照组的下肢深静脉血栓发生率为11.5%,干预组的下肢深静脉血栓发生率明显少于对照组,2组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。干预组发生一例血栓的患者,可能是由于病情比较重置管时间长,加重了血栓发生的几率,需要进一步研究。

临床上关于如何预防下肢静脉血栓的研究很多,但是对于急性中毒患者行血液净化治疗中如何预防下肢静脉血栓的研究比较少,通过本文的研究,依诺肝素联合间歇充气加压并辅以护理干预,能够有效地预防急性中毒患者行血液净化治疗的后下肢深静脉血栓的发生,对临床护理工作有较高的指导意义,适合推广应用。此外,护理人员的积极主动性及预见性的防范措施,不仅能够很大程度的促使患者早日恢复健康,改善其生活质量,还能减少、甚至 避免发生医疗意外事故,极大的提高医疗及护理的工作质量。在医疗护理上要采取有效措施改善血液循环,减少静脉淤积。将昏迷、卧床患者作为重点预防对象,静脉回流缓慢容易发生血栓,需鼓励患者尽早下床活动锻炼,通过患者自身下肢静脉发起的收缩运动,促进下肢的静脉回流,更好的预防下肢深静脉血栓的形成。