探索越剧服装设计中的“元素”

2020-08-21俞言

俞言

摘要:通过探析越剧服饰设计中的多种元素,促进越剧服装设计的发展。分析了越剧服装中的古典、象征、现代时尚三“元素”,进而剖析其中的设计理念。越剧服饰中的元素在尊重民族文化的基础上,需要跟上时代的潮流。该研究结果将为传承与保护越剧,并发展、创新、应用越剧服装设计提供参考。

关键词:越剧; 服装设计; 元素; 继承; 创新

中图分类号:J812

文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2020)08-0052-03

引言

越剧发展仅百年,便成为了中国第二大剧种,并于2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。这百年,正是越剧厚积薄发的奋斗史。越剧细腻动人的表演、温柔抒情的唱段逐步融入到民众生活,成为喜闻乐见的大众文化,其独特的服装设计也在时代的召唤中、大众的审美下,同样实现着自身的扬弃。越剧服饰设计中蕴含的“元素”正以潜移默化的形式,彰显着中华文明和古典艺术的魅力,展现着现代人民日益美好的生活向往,是新时代下人民生活方式、民族文化的反映。对越剧服装设计中的“元素”进行提取研究,是对这一戏种的保护,同时亦是发展、创新、应用的思路源泉。

越剧艺术的特点是生动鲜明,富于江南水乡的绚丽和婉约。尤其是越剧的服装,清丽、淡雅,集轻、柔、美于一体,已成为我国戏曲服装中一个独特分支。越剧经历辉煌低谷一成熟三个阶段,古典、象征、现代时尚三个艺术元素形成了越剧鲜明的艺术风格,体现了越剧不变的创新精神和深厚的文化底蕴。越剧人不忘艺术初衷,牢牢扎根民族文化,又将越剧带入了现代化进程。

一、古典元素

在小歌班初期,局限于落地唱书的说唱形式,戏中角色的穿戴大多借用生活的衣衫、长袍、褂,越剧服装经历了的“杂乱无章”时代。但仍是以效仿古代穿着为导向。经过不断的改革与发展,越剧服装进行统盘设计,在艺术上逐步统一,借鉴了古典审美风格,形成了轻柔、淡雅、清丽的独特江南风韵,并在国内外演出中产生巨大的影响,从而成为我国戏曲服装中另一种服装风格样式。越剧服装由古装衣、越剧蟒、越剧裙、褶子与帔、越剧盔帽、越剧靴鞋等几大部分组成。其中古装衣裙、越剧蟒中最为体现古典元素。

(一)古装衣裙

下文以闺门旦为例,介绍越剧古装衣裙中所蕴含的“以古典形象讲好古代故事、以古典装扮传承古典文化”的深刻内涵。闺门旦,即未出阁的闺女少女或大家闺秀亦或小家碧玉的形象,主要借鉴明代的仕妇,以裙长衣短的古装衣、百裥越剧裙为基本服装,有水袖、云肩、长裙、中裙等基本要素,再根据情节的变换佩戴短裙、佩、腰带和玉饰等,以显示出女子柔美的形体曲线、曼妙身姿。

林黛玉在越剧经典剧目《红楼梦》中,是小旦行当中最为典型的闺门旦形象。在1962年由,上海越剧院徐玉兰、王文娟主演的第一版中,林黛玉初进贾府时的形象为(如图1):身着古装短袄上衣、淡紫连色水袖,以黛青色云肩为配饰;下身系长裙,以带束腰,垂至地面;长裙之上搭配短裙,腰中系长佩;色彩清新淡雅,纹样简洁,多用翠竹、瑞草等。剧中整体形象设计,与曹雪芹古典小说《红楼梦》中林黛玉的“绛珠仙子下凡又弱不禁风”的气质匹配。在色彩上,黛青色云肩、长裙,以“黛”色着重突出林黛玉淡雅、清新脱俗、富于诗人气质与才情的少女形象;以黛配紫,简单高雅,能够充分显示出林黛玉大家闺秀的身份,同时折射出她在小说中美貌多情、言行小心谨慎的复杂心态。

(二)越剧蟒

“蟒”的图案起源于中国神话传说,逐步被中国古代传统文化所吸收。因蟒受人们尊敬,古代将蟒纹置于服饰,用以彰显身着服饰之人的身份地位尊贵。蟒纹刺绣元素形成“蟒绣”,又叫蟒衫、蟒服、蟒衣,即蟒袍;明、清时皇子、亲王、一品至七品官所穿,衣上用金线绣蟒,形状像龙,四爪。蟒数自八至五,按等级区别。

越剧蟒,以明代官服为依据,追求领圈、水甲、纹样的统一,从色彩、图案两个不同的角度,对古典蟒元素进行了运用。首先在色彩上,不再按传统的“红、绿、黄、白、黑”上五色的蟒,也不再分阶、分身份严格穿戴的衣箱制,而是选择下五色,亦或参照上五色色阶的习俗选择间色,如《打金枝》中蟒的色彩、纹样更简练更随意,《孟丽君》中用了许多的间色蟒袍(如图2);其次是参照历史典律和官阶运用色彩,如《长乐宫》中老皇帝穿黑衣,用“黼”、“黻”、“粉米”、“日”、“月”、“宗彝”、“藻”、“山”、“星”、“华虫”、“火”等象征性图案。这是越剧蟒的先进性所在,在尊重传统文化的基础上,抛弃封建制的因素,赋予越剧以古典元素又在此基础上作出扬弃。

二、象征元素

曾有人嘲讽越剧的故事是“葬不完的花,算不完的命,下不完的娄”,随着社会的发展以及各种现代文化的冲击,很多观众已经不满足于旧时的风花雪月,现代越剧需要引进现代人文元素,呈现符合现代审美需求的艺术新作。同时,在剧情发展中遵循写意美学,植入象征元素,逐渐符合当代审美视角和剧情人物特点。

(一)人文表达中的象征元素

人文越剧与西方话剧分属不同的戏剧体系,“人文”意味着突出“象征”,作为一种自我存在和自我表现,是唤起我们参与、召唤我们对话的东西,是对于意义的“召唤”。象征元素主要是意义的普遍性、超越性、不确定以及形而上学性诸方面,突出象征与人类本身尤其是与人类精神生存的关联。不确定性、超越性是象征的两个基本维度,越剧的文化承载力,试图扩充其理性价值空间,象征元素就成为一个依托点,在舞台的服饰上无声地充满着诸多多元的、富于超越性内涵的符号。

如越剧扇在不同舞台的文化表达中拥有多样的表达,不仅是装饰物,还与戏剧情节发展相关,对演员的身段动作也起到辅助作用。从个别人物形象塑造到戏剧整体呈现,一把扇子都大有文章可循。文生扇胸,花脸扇肚,丑角扇目,旦角掩口;围绕扇子,形成了相应的表演程式。在鲁迅笔下,落魄的孔乙己除了一件破长衫别无他物,而越剧《孔乙己》中他则与扇子形影相随,作为其随身之物,成为其文人的象征符号。随后,扇子作为礼物赠送给小寡妇,内中隐含孔乙己的诸多情绪:不接受小寡妇情意的自律明志;无力担负责任的补偿与抱歉;亦是作为有着俗人情欲的男子心中的一份牵挂等。扇子并未走下舞台,继而成为全剧起承转合的关节点一又回到孔乙己手中,之后扇子再次被赠予他人。该戏三个女人一把扇子,“一张瑶琴三组弦”,其中显然寄托着某种“意义”,是传统越剧舞台扇子中从未蕴含过的象征元素。韋勒克说,一个“意象”可以被转换成隐喻一次,但如果它作为呈现与再现不断重复,那就变成了一个象征,甚至是一个象征系统的一部分。

如果说《孔乙己》中的扇子还只是对彰显“意义”的一次局部尝试,那么《梁山伯与祝英台》中的扇子便上升到了整体地位。在“草桥结拜”一场中,“扑蝶”:当四把扇子在空中画线、挥舞、翻转时,实际已构成了“满台尽是蝶飞舞”的动态意象与效果,扇之挥舞、动作,引申和延拓引出了观众对蝶之联想;在“三载同窗”中,扇子化作为书生手中的书本,梁祝二人无论是严肃的读书治学,还是轻松的嬉戏,都围绕着“死生契阔”这一基调进行,可以说扇子内涵已经开始向人生价值层面伸展,为最后的诀别和化蝶,埋下了情感和精神的动力;此后“十八相送”中的扇子“交换出彼此的信义与守恒”,是双方视为寄托的灵犀互换;至“楼台会”和“山伯之死”,扇子见证了二人的生死相依、执扇无悔,扇子在表达二人主动选择的升华意义表达中不容小觑;最后“化蝶”,当两把扇子伴随着小提琴协奏曲从舞台上缓缓升起时,观众可以体会到“化蝶”的意象性表达,它承接起前面一系列扇与人物、与剧情的铺陈,在“化蝶”的希冀中凝固、提升意象的指向与定位。从一件普通的道具起,戏中的扇子不断积蓄新的“能量”一互换的信物、情绪外化的表征,再到戏剧理念的直观化,它如蝴蝶一样完成了蜕变,成为对梁祝故事内涵的全面概括与提炼,“升腾起来的是中国式的文化理解、表达与形态”。

(二)剧情发展中的象征元素

越剧服装设计在很大程度上服务于剧情的发展,塑造人物形象、烘托剧情氛围等,使服装会“讲故事”。对戏服的设计必须顾及到剧情年代、剧情背景、人物身份和剧情情节。戏服,给予演员所有的时间、空间及人物的定义,是“活”的、“灵动”的背景。服装的作用在于使角色人物性格丰富、有个性,并随着剧情的发展,服饰随之变化以烘托人物内心活动、反映人物思想状态变化,推动剧情的发展。

越剧服饰也可以通过色彩、款式的改变来配合环境、角色命运及思想活动的变化。

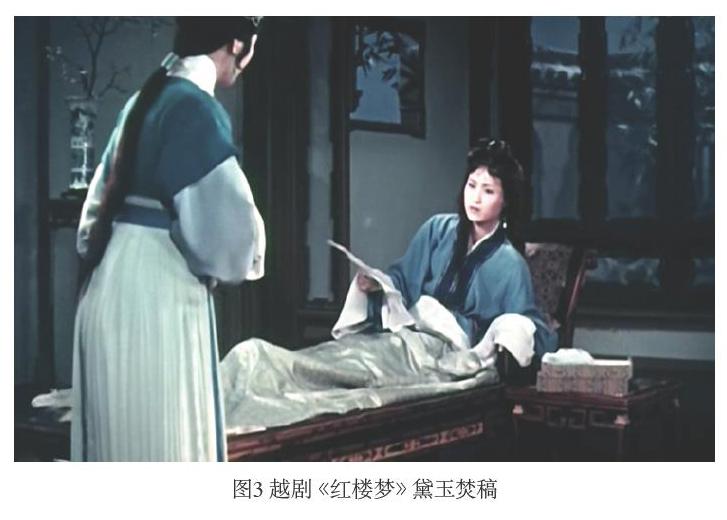

色彩具有强烈的视觉冲击劫、感染力,能最为明显地表达和烘托人物思想活动,从而达到调动观众情感的作用。色彩是一种最直接的表达方式,给以观众最直观的感受,如黛玉焚稿片段中,以暗蓝色作为整体服装的主色调,再配以藏青色衣襟,色彩基調渲染出悲情人物色彩,以及林黛玉绝望的情感表达(如图3)。

款式造型的变化也对人物烘托和剧情发展也起到了良好的作用,如改变水袖的长度、宽窄,戏服的穿着方式、款式造型变化等,通过戏剧演员的舞动,搭配“投、掷、拋、拂、荡、抖、回、捧、提”等动作变化,借以抒发人物不同的心理情感,如图4。款式造型的变化也折射出人物所在剧情的走向以及人物性格的变化,以“见微知著”的方式引导着故事情感循序渐进。同时,设计也应为角色“量体裁衣”进行不同的款式和色彩搭配,在细节处下功夫,根据角色的气质、形象等调整服装款式、色彩和面料,使人物角色更加鲜活、思想表达更为准切。

通过越剧服装将象征元素引入戏曲,意在深化意义层面,使其具有深度感,以此提升其在文化格局上的地位,以象征代替抒情,在空灵的戏曲舞台中,以“见微知著”、“以小见大”的方式让观众在细节中体会越剧背后的文化内涵,以感性的方式进行引导,从而保留对越剧舞台传统的尊重与发扬。

三、现代时尚元素

越剧借助其时尚、摩登的艺术样式,被称为传统戏曲中的时髦摩登女郎。其服装造型的大胆创新给了人们全新的视觉观感。

(一)“新越剧”改革时期

在服饰上,好越剧突破了传统衣箱制,尤其是“新越剧”改革开始逐渐将服饰样式统一到导演构思中,在衣服的材质、纹样、色彩上都与传统服装产生了巨大区别,逐渐形成清丽、素雅、秀美的特色,与剧种擅长抒情的纤秀、婉约气质相吻合。当然,这种变化的产生很大程度上也得益于上海成熟的戏装行业。其规模在全国首屈一指,北京一些著名的京剧演员都纷纷来到上海定做具有南方特色的戏装行头。“祥泰顺戏庄”,以鞋帽造型的美观、轻巧,博得越剧著名演员的青睐,姚水娟、筱丹桂、竺水招、马樟花、尹桂芳、袁雪芬等都认定这个戏庄的行头;“蒋顺兴衣庄”是王文娟、周宝奎光顾的专做“私房”行头的衣庄;“方惠记盔帽作”专做越剧巾帽。

在服装改革推进的基础上,越剧舞台样貌与传统样式有了很大的不同,1942年冬天,在皇后电影院的越剧赈灾义演中,袁雪芬的演出已经与其他越剧名伶有了质的区别:那天日场的会演,轮到袁雪芬,面貌变了样,大幕启处,新型的写实立体呈现在观众面前。

但改革并不意味着全对、一蹴而就,在当时对话剧的借鉴中,也曾经出现过废除水袖等不符合戏曲表现规律的尝试,也曾因突出舞美而出现追求新奇、出怪取巧的矫枉过正,也曾因放弃衣箱制而乱穿、乱戴、比华丽。尝过“新奇”、“时髦”,又回归原位。越剧服饰的设计思路来源于我国历史传统人物画和民间美术的借鉴,在现代,需要在尊重传统文化的基础上作各种改革,赋予服装样式、用料、图案设计以诗情画意,追求更高层次上写意与写实相结合,如在明代历史生活服装的基础上增添现代元素,体现服装的写实性,又如摒弃传统“大袍套小袍”的厚重感,突出“重神轻形”的特点,提炼衣饰纹样的象征意蕴,体现服装的写意性。

(二)越剧服装的现代化

越剧服饰的配色以互补为主,增加中间色调,以“轻”、“淡”作为主色调,色彩相统一,在整体上追求丰富且和谐。色彩充分融入现代流行色,将传统与现代重新进行排列组合,增加视觉上的层次感;越剧服饰的款式廓形打破传统的H直简型,增加更多收腰的设计,尤其针对花旦的服装,讲究紧身束腰,通过运用腰带等打造视觉上的黄金比例,突显女子曼妙婀娜的身姿与自然曲线美。

越剧服饰纹样不刻板于明代留下的人物服饰画作,力求淡雅、简洁,也会添加边花、角花,位置处理较为灵活,纹样的工艺、结构处理亦讲究简单、富于寓意,抛弃传统的重工繁复的手工工艺,朝着美观的方向发展,使舞台表演更具有观赏性。

越剧服饰的质感变化,体现在对服饰用料和工艺追求的改变。为了更好地表现越剧柔美的特色,服装材质具有密度小且反光性不强、透光性好的特性,如一些轻柔的素绸缎、真丝乔其纱绸、尼龙纱等,给人以轻盈飘逸感。在现代的越剧舞台中,尝试以渐变色系的丝绸作为主要服装用料,使服装整体增添了视觉上的柔美感,以更符合现代大众审美。在舞台灯光下,现代越剧服饰更能产生梦幻的意境艺术效果,同时将纹样进行写意化处理,使服装更具有观赏性、现代设计感等。

《新梁祝》是当今越剧服装设计的一个成功案例。突破传统、发扬传统的创新性设计,将梁祝的传统与现代完美融合在一起,营造出极致的舞台效果。“化蝶”中,演员不再穿着又蝶翅的服装,将两个生死相依的恋人的衣着设计成亦衣亦翅、亦认亦蝶、蝶人交融、淡雅飘逸的写意服装,结合从下至上飞起的两色花瓣,创造出一种梦幻般的美景。当被诗化的一对情侣在舞台上风、光、景、乐的完美融合中,深情款款地向观众飘逸过来,观众能感受到那份清澈洁净、安祥高雅、浪漫飘逸,正是艺术作品难能可贵的艺术境界之体现。

越剧服饰的时尚性还体现在吸收其他文化元素。如浙江小百花越剧团创编的《春琴传》《春香传》,由于中日、中韩文化上的接近,在服饰造型上采用他国传统服饰特征,在材质和色彩上稍作改变,既能感受到浓郁的他国文化,又能呈现越剧服饰的柔美。如,以和服替代水袖、以木屐替换高底靴,又如为避免观众因强烈的陌生感而产生排斥心理,对演员的服装进行了局部的加工,在春琴的和服中加入东方元素,以凸显她作为豪门小姐的尊贵和典雅,而仆人佐助的服装造型,则更偏向越剧女小生。并且根据剧情发展,又对服装的色彩、样式等细节都进行了细致的设计,主角相恋时色彩丰富明亮,感情出现波折时服装以晦暗色调为主;正派服装色彩清亮艳丽,反派服装以灰、黑为主要色调。越剧应当走向亚洲,成为影响更大的东方艺术,追求一种你中有我,我中有你的交融状态,彼此和而不同,元并存,而非表现为与其他文化的对立或对抗。适当的异域文化增添了服饰的时尚感。

结论

越剧服装的创新性设计,彰显了当今越剧艺术发展的多元化和开放性,表现了越剧艺术兼容传统与现代的特殊文化品质,可提取出古典、象征、现代时尚三大元素。百年越剧诞生于嵊州,传唱于中华大地,始终秉持“取其精华、去其糟粕”、“推陈出新、革故鼎新”的生存之道。正是这种执着的精神力量,使越剧散发出惊人的影响力。

但就目前形势来看,越剧舞美人才稀缺,部分现代服装设计师大多从事成衣设计、品牌服装设计,而对戏曲服装设计鲜有专门研究。越剧舞美人才需要相关院校进行专门定向支持,定向培养,由老一辈优秀的越剧舞美专家进行指导,并必修学习传统越剧文化。随着当代审美视角的变化,越剧对传统的艺术元素分解重构,需要尝试推出自我特色品牌,将“轻”越剧服饰元素融入、应用到现代女装服饰设计中,并逐步形成一套属于自己的越剧服饰艺术,这是越剧服饰发展应当不断努力的方向。

参考文献

[1]陈俊嬋.《千里江山图》的青绿色彩运用特征及在现代服装中的设计表现[J]..设计,2020,33(11):48-51.

[2]任力,史楚钊,毛雨曦品牌识别视域下服装东方设计语言表达[J].设计,2020,33(09);79-81.

[3]李艳,刘秀,陆梅.“国潮”品牌发展趋势及设计特征研究[J].设计,2020,33(09):71-73.

[4]喻梅,胥筝筝,叶鸿浅析越剧服饰及其艺术特征[J].轻纺工业与技术,2018,47(05):39-42.

[5]韩燕娜.互联网+视阈下越剧服饰的创新传承[J].轻纺工业与技术,2018,47(03):35-37.

[6]刘晨晖,王蕾,崔荣荣越剧传统剧中旦角的服饰类型与特征[J].丝绸,2018,55(03):72-77.

[7]张益洁越剧服饰的改革与发展[J].大舞台,2017(06):84-87.

[8]张益洁越剧服饰设计探析[J].戏剧之家,2014(18):36-37.