自我效能在控制源对产后抑郁影响的相关性研究

2020-08-21高燕曾娟李静张永爱张海苗赵宗霞

高燕 曾娟 李静 张永爱 张海苗 赵宗霞

(1.西安医学院第二附属医院,陕西 西安 710038;2.西安医学院护理学院,陕西 西安 710021)

产后抑郁是产妇经常出现的心理问题,是由于女性生产之后由于激素和社会角色等一系列变化造成的心理不适,产后抑郁常常伴随睡眠障碍、对新生儿敌意和夫妻关系紧张等,对患者及其家人带来巨大心理负担[1-3]。临床护理观察发现,不同特质的产妇出现产后抑郁的程度并不相同,因而研究者开始关注哪一类人格特质更容易出现产后抑郁[4-6]。控制感在心理健康中扮演重要角色[7-8]。控制感研究中,心理控制源理论占有重要的地位[9],人们会因为长期化的归因方式而内化为内控型与外控型两种不同的人格。内控型个体相信自身潜力,认为事物发展的结果是因为自身的努力;反之,外控型个体缺乏控制感,认为凡事命运或他人被操纵。一般面对生活事件,内控者比较主动、自主和积极,而外控者则比较依赖和消极,因此外控者更易产生各种负性情绪,对生活更不满意[10-11]。自我效能感是个体对自己能否完成某项任务或工作的主观评价,自我效能可影响神经递质的传递,进而减少焦虑抑郁等负性情绪的出现。以往研究[12]表明,控制感与自我效能存在显著相关,个体控制感越强,即对生活和自我的把控感越强,越易相信自己能胜任某项任务,即自我效能越高。同时,自我效能能有效地抵御抑郁等消极情绪的影响。因此,本研究以产妇为研究对象,探讨控制源、自我效能与产妇产后抑郁的三边关系。本研究提出以下2个假设:(1)心理控制源是控制感的关键指标,能显著影响产妇自我效能感与产后抑郁。(2)自我效能可部分或全部地中介心理控制源对产后抑郁的影响。现报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选择2019年1-6月我院收治的384例首胎产妇,年龄23~32岁,顺产,母乳喂养,无精神疾病史,产后15 d内填写问卷。共发放问卷384份,回收384份,其中有效问卷382份(无效问卷指被试者全部选择某个选项或未回答完全)。产妇被告知正在进行一项心理调查,回答无正确之分,匿名且无时间限制。

1.2调查工具

1.2.1人口学信息统计表 自编人口学统计信息表,统计产妇年龄、胎儿性别、户籍、家庭年收入等基本信息。

1.2.2控制源量表 该量表由Nowicki等[13]编制,共40个条目,要求被试者以“是”“否”应答,分值范围为0~40分。控制点量表实际测量的是外控倾向,得分越高表明个体越倾向外控。本研究中,该量表的内部一致性系数为0.77。

1.2.3一般自我效能量表 该量表由Schwarzer等[14]编制,共10个条目(早期版本包括20个条目,后改进为10个条目)。采用4点积分,其中1表示完全不正确,4表示完全正确。得分越高,说明自我效能感越高。本研究中,自我效能量表内部一致性系数为0.89。

1.2.4爱丁堡产后抑郁量表 该量表是被广泛使用的产后抑郁自评量表[15],共10个条目,分别涉及心境、乐趣、自责、抑郁和恐惧等方面,每个条目按程度不同分4级描述,以心境为例,该条目共4个描述“我不觉得悲伤”“我觉得悲伤”“我时时感到悲伤,无法驱除这种感受”“我悲伤或不快乐得无法忍受”。每个描述分别计0~3分,被试者需要选择最符合自身情况的描述。得分越高,说明产后抑郁越严重。本研究中,产后抑郁量表内部一致性系数为0.83。

1.3统计学方法 采用SPSS 16.0统计软件包对数据进行统计处理,采用描述统计、相关分析、回归分析等方法对数据进行分析,采用AMOS 17.0进行路径分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

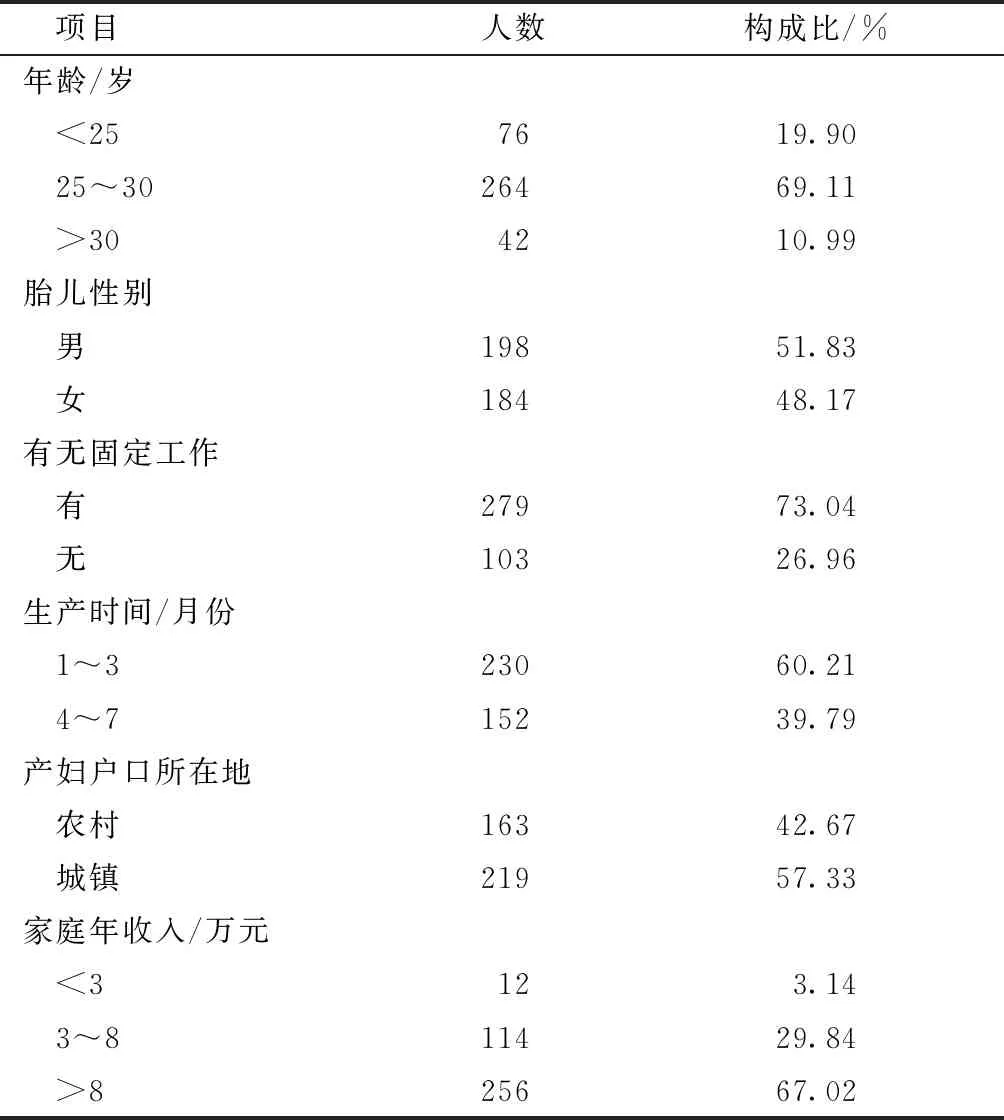

2.1产妇人口学信息统计 见表1。

表1 产妇人口学信息统计(n=382) 例

2.2产妇控制源、自我效能与产后抑郁的相关分析 本研究将产后抑郁量表得分≥9分作为产后抑郁的筛查标准[16],在本研究中,产妇产后抑郁发病率为37.4%。相关分析结果显示,外控倾向与产后抑郁显著正相关(r=0.44,P<0.01),与自我效能感显著负相关(r=-0.40,P<0.01)。自我效能感与产后抑郁也呈中等程度负相关(r=-0.41,P<0.01),见表2。

表2 产妇控制源、自我效能与产后抑郁的相关分析

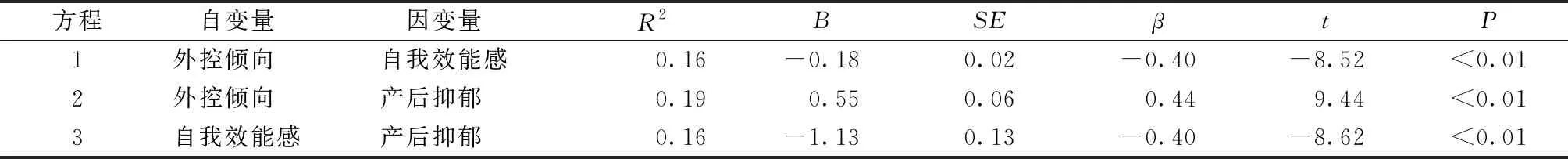

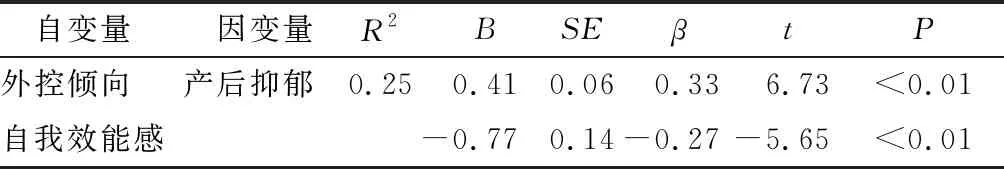

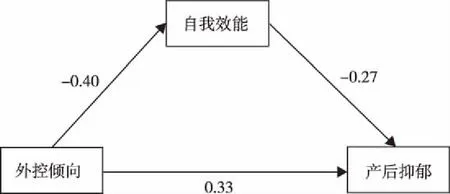

2.3控制源、自我效能与产后抑郁的回归分析 将外控倾向作为自变量,分别将自我效能感与产后抑郁作为因变量,采用Enter法进行回归分析,结果显示:外控倾向能显著地预测自我效能感(β=-0.40,P<0.01)与产后抑郁(β=0.44,P<0.01)。见表3。按照Baron和Kenny等[17]提出了中介变量的检验法,自变量对因变量的回归系数如果在加入中介变量后显著变小,则认为中介效应是显著的。以产后抑郁为因变量,同时纳入控制源与自我效能感进行回归分析。结果显示,当加入自我效能后,控制源对产后抑郁的回归系数显著减小(Z=6.25,P<0.05),说明自我效能感能中介控制源对产后抑郁的影响。见表4。对控制源、自我效能与产后抑郁模型进行路径分析,见图1。自我效能对产后抑郁的影响中,25%是通过自我效能的中介达到的(间接效应系数为(-0.40)×(-0.27)≈0.11,总效应为0.11+0.33=0.44,间接效应比例为0.11/0.44=25.0%)。

表3 控制源对产妇自我效能和产后抑郁的回归分析

表4 控制源与自我效能对产妇产后抑郁的回归分析

图1 控制源、自我效能与产后抑郁模型路径分析

3 讨论

3.1产妇产后抑郁情况 本研究发现,37.4%的产妇在产后会出现明显的产后抑郁现象。生产对于妇女而言是重大生活事件,也是应激事件。由于初产妇缺乏相关经验,面对生理激素、生活习惯和社会角色多方面的急剧变化,易出现各种心理失衡,很容易产生抑郁等负性情绪[18]。

3.2控制源对产妇产后抑郁的影响 本研究发现,产妇外控倾向越强,产后抑郁水平越高。这是因为外控者认为事物发展的结果往往不由自身努力而决定,更加消极被动;而内控者相信自己能控制行为的结果,更愿意承担责任并付出努力。对于产妇而言,外控者消极应对生产所带来的一系列不适,以消极的视角看待生活,放大困难,进而更易产生产后抑郁;反之,内控者往往采取更主动地应对方式,能更多地看到生活的积极方面,进而不易产生产后抑郁。

3.3自我效能感在产妇控制源与产后抑郁影响的中介作用 控制源能显著地影响产妇产后抑郁程度,即越倾向外控的产妇越容易出现产后抑郁,且自我效能感能部分地中介这一效用。本研究着重验证了自我效能感在产妇控制源与产后抑郁影响的中介作用。外控个体认为自身不能控制事件的进展与结果,不愿努力和相信自己;反之,内控者认为自身努力与结果息息相关,更愿意积极应对[19]。对于产妇而言,外控者不愿投入更多的精力扮演好母亲的角色,不认为自身有足够的能力胜任这一工作及身份。而内控者具有更强烈的动机,更积极主动的想做好母亲,更能从中获得成就感。这就导致了控制源对自我效能感的影响,即外控倾向越强,自我效能越低。此外,自我效能能有效抵御抑郁情绪。抑郁的核心症状是对自我的消极评价,自我效能是个体对自我能力的一般性评价,自我效能越高,自我接纳程度越高,越能获得更高的积极情绪,同时抵御抑郁等消极情绪的影响。对于产妇而言,自我效能越高,愈加相信自己能胜任母亲的角色,能有效地应对各种困难,积极地生活,进而不易出现抑郁症状。这也是为什么自我效能感能中介作用于产妇控制源对产后抑郁的影响[22-23]。

3.4对护理工作的启示 本研究的结果在一定程度上提示我们需预防产妇出现产后抑郁,医护人员一方面要注重产妇的情绪疏导,有意识地帮助其解决因身份角色改变带来的种种不适,引导她们养成积极的归因方式,明白自己能否胜任母亲的角色和孩子能否健康成长主要取决于自身努力;同时,提升产妇的自我效能,让其相信自己能胜任这一工作及角色,能应对生活的困难。另一方面,应建立和健全孕产妇的心理健康服务体系,组建由妇幼保健工作者、心理健康服务者和社会工作者等多学科组成的工作团队开展协作护理模式,为孕产期女性提供更为优质的保健服务。同时,提供以家庭为中心的延续性护理干预,孕妇妊娠期间由家人全程陪护,以家庭为中心的延续性护理体现了家庭情感支持及人文关怀的理念,可使产妇在产后感受到家庭的温暖与关怀,减轻不安全感。

综上所述,由于孕妇的生理及心理具有特殊性,需要针对不同孕期的重点内容进行干预。在今后的研究中,研究者可以尝试实施产科护士门诊病房一体化护理模式,即产科护士从孕妇妊娠期开始到分娩期及产后均为孕妇提供必要护理措施。产科护士门诊病房一体化模式可有效结合医生和护士,实施护士门诊和病房联动模式给予患者支持照护。从而更加全面、系统地解决产妇妊娠期出现的不良心理问题。