非遗扶贫项目合作网络的创建过程与运行机理探究

2020-07-23王雪丽彭怀雪

王雪丽 彭怀雪

摘要:近年来,在习近平总书记“产业扶贫”“文化扶贫”思想的指导下,各类非遗项目助力精准扶贫,成效显著,但也存在潜在风险。非遗扶贫项目是多元行动者在合作网络中经由交互作用而形成的一个利益联盟,呈现出典型的政府主导特征。作为核心行动者,地方政府通过设置强制通行点(目标路径)方案,能够快速促成合作网络的形成。然而,政府的过度参与会降低项目后续运行中的韧性和抵御风险的能力。因此,政府在“扶上马”“送一程”之后,宜选择合适时机出让核心行动者身份,引导非遗扶贫项目从主要依靠政府行政推动转向主要依靠市场驱动。

关键词:非遗产业;文化扶贫;政府主导;行动者网络理论

中图分类号:C913.7 文献标志码:A 文章编号:1001-862X(2020)03-0018-008

一、问题的提出

2020年中央一号文件明确指出,要继续“强化产业扶贫、就业扶贫,深化扶志扶智,激发贫困人口内生动力”。同年3月6日,习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上发表重要讲话,再次强调要“加大就业扶贫力度,提供更多就近就地就業机会”。要实现全面脱贫目标,同时确保脱贫后不返贫,必须从“输血式”扶贫向“造血式”扶贫转化。非物质文化遗产(以下简称“非遗”)特别是传统工艺与人民群众生产生活密切相关,具有鲜明的地域特色,有助于提升贫困地区自我发展能力,实现农村贫困人口就业增收,且具有就近就业、灵活就业的独特优势,是当前产业扶贫领域中不可忽视的一股力量。近年来,为了贯彻落实文化扶贫工作精神,文化和旅游部先后出台了一系列政策鼓励和推动非遗助力脱贫。2018年6月27日,文化和旅游部办公厅印发《关于大力振兴贫困地区传统工艺助力精准扶贫的通知》,同年7月11日,文化和旅游部办公厅、国务院扶贫办综合司联合下发《关于支持设立非遗扶贫就业工坊的通知》,在全国选取10个“非遗+扶贫”重点地区,探索通过设立非遗扶贫就业工坊(以下简称“非遗工坊”)实现就业脱贫。

2019年12月,为全面落实党中央关于脱贫攻坚的总体部署,在总结前期试点地区工作经验的基础上,文化和旅游部办公厅、国务院扶贫办综合司联合印发《关于推进非遗扶贫就业工坊建设的通知》,旨在“依托各类非遗项目,支持设立一批特色鲜明、示范带动作用明显的非遗工坊,帮助贫困人口学习传统技艺,提高内生动力,促进就业增收,巩固脱贫成果”,全面推进非遗助力精准扶贫。2019年全国共设立2310个非遗工坊,带动46.38万人就业,20万建档立卡贫困户因此脱贫。(1)可见,非遗产业扶贫不仅是实施乡村振兴战略的时代诉求,同时也为脱贫攻坚提供了原生动力。[1]本文拟引入行动者网络理论的分析框架,结合实地调研资料,尝试打开非遗扶贫项目合作网络创建过程的“黑箱”,为非遗助力扶贫工作提供有益参考。研究涉及非遗扶贫项目的合作网络,合作网络创建过程中的行动者参与和相互作用,行动者参与网络的动机(目标),以及如何进一步优化网络结构,维护网络的稳定性,保障非遗扶贫项目的可持续发展。

二、行动者网络:研究的理论视角

行动者网络理论(Actor Network Theory,ANT)由法国科学社会研究者米歇尔·卡隆(Michel Callon)于20世纪80年代中期首次提出,该理论的代表人物还有布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)和约翰·劳(John Law)。[2]行动者网络理论最初用于科技技术研究(STS) 和科学知识社会学(SSK)[3],后逐渐应用于社会科学研究的多个领域。国内学界对于行动者网络理论的关注始于21世纪初。2001年浙江大学的谢周佩撰写的《两种文化与“行动者网络理论”》[4]一文比较早地将行动者网络理论的分析视角引入中国,随后郭俊立(2007)[5]、吴莹等(2008)[6]又进一步对行动者网络理论的哲学意蕴和理论方法进行了更为系统和全景式的阐释,为后续更多学者应用该理论研究社会科学问题奠定了比较好的研究基础。截至目前,行动者网络理论已经广泛应用于诸如旅游管理(张环宙等[7],2008)、虚拟社区创建(周桂林、何明升[8],2009)、城市治理(赵强[9],2011;汪雪[10],2018)、教育研究(左璜、黄埔全[11],2012)、社会互助组织(陈东平等[12],2013)、志愿服务(刘威[13],2019)、公共服务多元供给(戴祥玉、杜春林[14],2017)、乡村治理(谢元、张鸿雁[15],2018;邹明妍等[16],2019)、公共项目运行(赵宇翔等[17],2018)、媒体融合发展(赵高辉[18],2019)等社会科学的多个学科领域的研究之中。

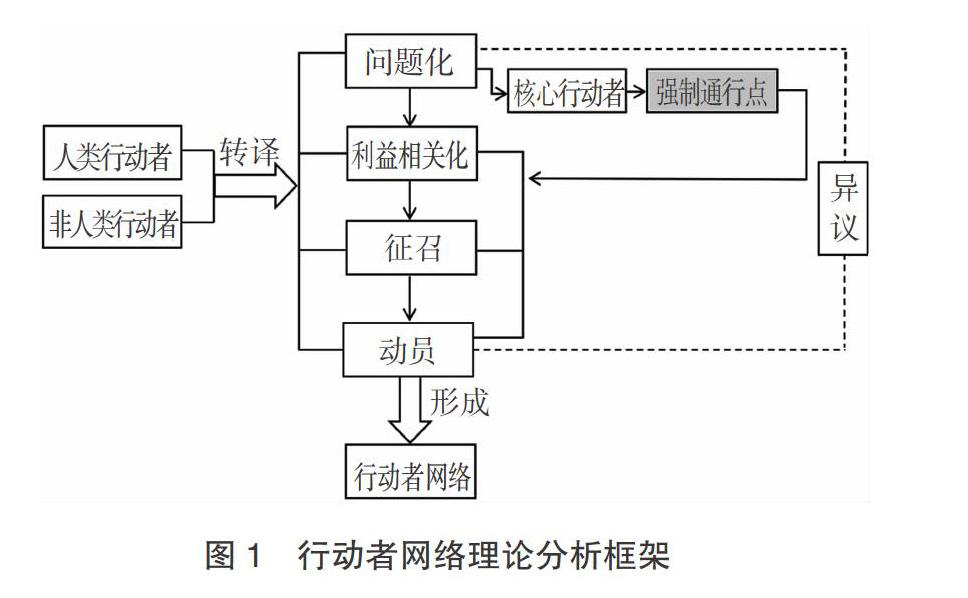

行动者网络理论涉及三个关键概念,即行动者(Actor)、转译(Translation)和网络(Network)。其基于广义对称性原则(General Symmetry Principle),将人类行动者与非人类行动者全部纳入网络,并置于相对平等的位置,通过转译过程来分析各行动者的利益、进入网络面临的障碍,以及彼此之间的相互联系、作用和影响。随后,将各行动者的利益结合起来,从而形成一个动态的行动者利益联盟。(图1所示)

(一)行动者

根据广义对称性原则,无论是人类行动者,抑或是非人类行动者,只要在网络创建中发生作用,均可被视作合作网络的行动者。行动者网络理论给予非人类行动者以十分独特的地位,非人类行动者可以通过有资格的代言人(spokesmen)来获得主体的地位、资格和权利。所有行动者的参与能力在本体论上没有区别,不存在主动被动、主体客体之分。[19]无论是人还是非人行动者,都被看作具有能动性。[20]在行动者网络理论中,相比于其他行动者,核心行动者在网络中发挥更大的作用,是共同目标和强制通行点(Obligatory Passage Point ,OPP)(2)方案的提出者,是网络中各个行动者之间矛盾与冲突的协调者。

(二)转译

转译是指行动者网络创建的过程,包括问题化(Problematization)、利益相关化(Interessement)、征召(Enrollment)、动员(Mobilization)四个主要环节。[21]这四个阶段均有可能出现需要克服的异议(Dissidence)。问题化是转译的第一个步骤。在此期间,核心行动者以自己的方式来表达问题,提出解决当前问题的广泛策略,设置强制通行点,同时强调该问题的解决会影响到其他行动者各自问题的解决,以使其自身成为网络中必不可少的一部分。在这个过程中,核心行动者实际上已经把自己置于网络的核心地位。问题化阶段的首要任务就是通过明确核心行动者,进而建立有助于各方问题解决的强制通行点(目标路径)。利益相关化的阶段主要是由核心行动者对其他行动者在网络创建过程中的获益情况进行分析,进而说服其他行动者相信由核心行动者定义的利益与他们自己的利益是一致的[22],从而提升其他行动者参与网络的动力。征召的过程就是各个行动者加入网络的过程。在这一环节,核心行动者通过与各行动者的协商将其吸引到网络中,并给每个行动者分配相应的任务。动员是核心行动者采取各种措施将网络中的所有行动者高效地组织起来,在即将创建的网络中按既定安排发挥各自的作用,为实现共同目标而组成利益联盟的過程。

异议不是转译的具体环节,但在网络创建与运行过程中随时可能产生。异议是对核心行动者的代表性质疑、讨论、协商、拒绝等所有表现形式。[23]异议产生时,其他行动者拒绝跟随核心行动者,不接受方案中的角色定位和行动承诺,表现出对网络的“背叛”。因此,无论异议发生在哪个环节,都需要第一时间进行处理,否则就会影响到合作网络的创建和稳定运行。

(三)网络

行动者网络理论中的“网络”是一个概念,而不是物理意义上的实质性网络,既不同于Internet这样的技术网络,也不是非正式联结的结构化网络,而是一种对连接方法的描述。[24]在行动者网络理论中,“网络”的主体是行动中的行动者,因此,我们需要通过追踪行动者的行动轨迹,呈现行动者彼此联结的行动过程。由于不同的行动者在网络中表现出来的利益取向、行为方式等是不同的,也有学者称之为“异质性网络”(Heterogeneous Network)。正是由于网络所具有的异质性特征,需要我们格外关注不同行动者在网络创建过程中的利益协调问题。

三、非遗扶贫项目合作网络的创建

依托非遗文化产业实现非遗传承与就业扶贫双赢的“非遗扶贫”模式,是在扶贫进入攻坚期的背景下,以传承非物质文化遗产,将传统工艺与现代商务无缝对接,实现贫困户增收的一种扶贫创新模式。[25]无论是河北丰宁的“满族剪纸”,还是四川成都的“蜀绣”,抑或是贵州赤水的“赤水竹编”,当非遗遇上扶贫,不仅可以使非遗在濒临困境之时重新焕发生机,而且有助于形成非遗传承、产业发展和就业扶贫的多赢格局。从项目管理和推广的角度,客观呈现非遗扶贫项目合作网络的创建过程与运行机理,有助于揭示可能影响项目可持续发展的潜在风险,并进行提示。

成都市高家湾村“蜀绣扶贫”项目依托国家级非物质文化遗产——蜀绣,由当地政府牵头创建起一个多方协作的行动者合作网络,采取“免费培训+居家灵活工作+包销产品”的方式运作,初步探索出一条非遗助力扶贫的发展之路。本文选取高家湾村“蜀绣扶贫”项目作为典型案例,以点窥面,借助行动者网络理论的分析框架,剖析各个行动者在合作网络中的角色与分工,全景解析非遗扶贫项目合作网络创建的转译过程。

(一)问题化(Problematization)——确定核心行动者与强制通行点

问题化是行动者网络创建的首要环节。核心行动者需要指出每一个行动者在实现各自目标过程中面临的问题,从而使自己提出的解决方案成为其他行动者实现目标的强制通行点。因此,在问题化阶段首先要明确谁来作为核心行动者。随后,核心行动者需要对其他行动者面临的问题与目标进行逐一呈现,并提出实现共同目标的强制通行点。

以高家湾村“蜀绣扶贫”项目为例,该项目合作网络的创建过程涉及地方政府、以村两委为代表的村集体、蜀绣企业、村民、蜀绣五类行动者。其中,蜀绣作为非人类行动者,不具备成为核心行动者的可能性。村两委虽然在动员村民方面能够起到一定作用,但在协调与企业主体的争议方面缺乏权威性,不是核心行动者的最佳选择。基于经济效益和社会声誉的双重考量,蜀绣企业是该项目的积极参与者,但在项目运行初期,由于缺乏足够的消除其他行动者进入网络障碍的能力,暂时也不适合作为核心行动者。村民是该项目的重要参与主体,但其知识、技能和经验的局限性无法保证其中的每个个体都能够最终参与项目,并且村民对同处于网络节点中的其他行动者也无法起到足够的约束与示范作用,因此,也不可能成为该网络的核心行动者。作为项目的发起方与主导者,地方政府的地位相对超脱且具有公权力属性,使其很容易获得其他行动者的信任与支持,拥有足够的权威和能力协调各行动者之间的矛盾与争议,能够提出被其他行动者认可和接受的强制通行点方案,因此,地方政府可以视为该项目合作网络创建初期的核心行动者。

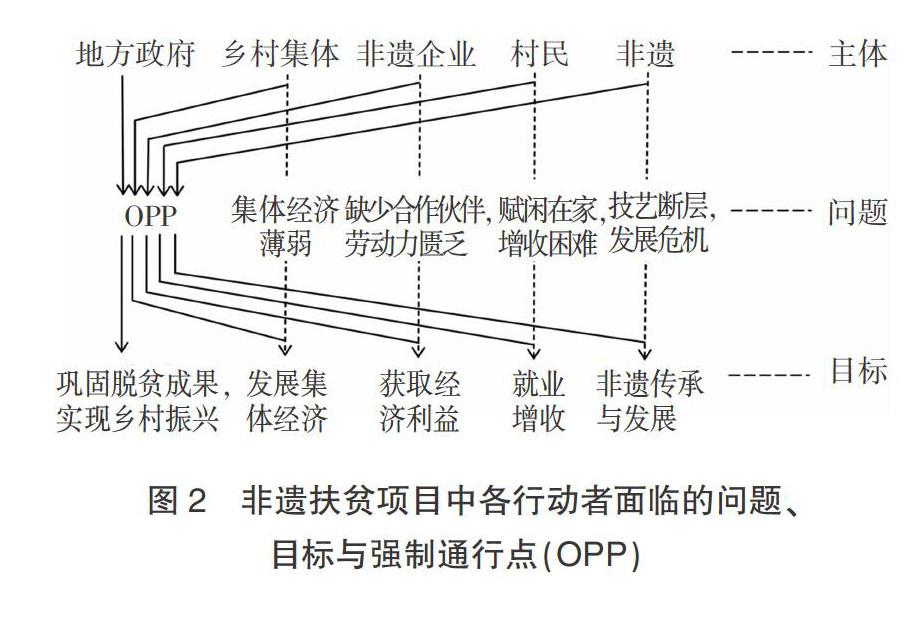

作为核心行动者的地方政府需要对其他行动者面临的问题与目标进行逐一呈现,以便将自身的目标(也可视为网络的共同目标)与其他行动者的目标相关联,进而让其他行动者相信:只有加入合作网络,并通过政府设置的强制通行点,才能实现其各自的具体目标。行动者的目标不同,其实现目标过程中面临的问题也不同。在“蜀绣扶贫”案例中,高家湾村没有二、三产业,农业以传统种植业和渔业为主,集体经济薄弱,基础设施仍在“补欠账”,缺乏好的项目和致富带头人,资源优势无法转化,这是摆在高家湾村村集体面前的一道难题。蜀绣企业面临的问题有两个:其一,在运营中缺少好的合作伙伴与其共担风险、共谋发展;其二,由于蜀绣人才存在“断层”,企业缺乏足够的绣工人才储备,在一定程度上制约了企业的可持续发展。高家湾村的村民则面临着赋闲在家、增收困难的问题。首批入选国家级非物质文化遗产名录的蜀绣,随着继承人的老龄化和新生力量的匮乏,依靠口传心授的技艺面临技术断层的挑战,发展危机逐渐显露。作为核心行动者的地方政府提出了解决所有行动者面临的问题的强制通行点——实施并推进“蜀绣扶贫”项目运行。

作为非遗扶贫项目的一个缩影,“蜀绣扶贫”项目在问题化阶段呈现出来的特点具有非遗扶贫项目的普遍性。(如图2所示)

(二)利益相关化(Interessment)——行动者的利益呈现

每一个进入合作网络的行动者都会面临一定的障碍,此时需要核心行动者通过利益呈现,让其他行动者有理由相信:进入合作网络的障碍是可以通过协调手段得以清除的,加入网络并通过核心行动者设定的强制通行点,能够让自己获得预期利益。以“蜀绣扶贫”项目为例,对于村两委来说,“蜀绣扶贫”项目的落地,使蜀绣产业有潜力成为该村的致富名片和新的经济增长点,有助于改变高家湾村集体经济薄弱的现状。对于蜀绣企业来说,参与“蜀绣扶贫”项目能够实现经济利益和社会效益双赢,具体体现为四个方面的收益:其一,来自当地政府的产业扶植政策和资金,有助于企业快速成长;其二,村两委代表村集体以场地、基础设施入股企业,有助于企业降低生产成本;其三,经过培训出徒的村民为企业储备和提供大量的绣工人才,可以缓解企业的用工压力;其四,参与“蜀绣扶贫”项目,可以提升蜀绣企业的知名度和美誉度。对于村民来说,通过3个月的免费培训,能够掌握蜀绣基本技艺,获取一定的劳务报酬,工作地点灵活,可以实现居家就业,使好手艺成为增收的“金钥匙”。对于蜀绣这一非物质文化遗产而言,可以在产业发展中得到活态传承,有助于形成非遗发展的自发动力与长远机制。对于核心行动者——地方政府而言,“蜀绣扶贫”项目的顺利实施与可持续运行,可以助其完成脱贫任务,巩固脱贫成果,实现乡村振兴。同时,随着项目落地后的成效初显,当地政府的公信力与权威性也会随之得到巩固与提升。

由此可见,只要各个行动者都能够按照核心行动者的设计进入网络,并加强彼此之间的联系与合作,各方的利益诉求就能够得到满足。如此,各方行动者便有了加入网络的动力和积极性,进而为征召阶段的开始奠定了必要的基础。

(三)征召(Enrollment)——行动者的加入

在征召阶段,作为征召主体的地方政府通过与其他行动者的协商,吸引其按照核心行动者的设计进入到网络中来,进而将自身利益与其他行动者的利益捆绑在一起,并为每个加入网络的行动者分配具体的任务,将其锁定在合适的位置上。

以“蜀绣扶贫”项目为例,地方政府通过政策引导、平台搭建、资金注入、场地筹建等举措尽力促成项目落地,并为该项目的后续发展提供必要的支持,在合作网络创建中扮演项目组织者角色。在“蜀绣扶贫”项目中,成都市区两级政府拨付80万元财政资金用于产业基地项目建设(3),指导村集体对废弃村小学校舍进行装修,将其改建为培训室、生产工坊、大师工作室、销售展厅等,为项目的可持续发展预留了必要的生产空间。村两委在合作网络中扮演动员者和经营参与者两种角色。作为动员者,村两委接受地方政府的委托,通过入户宣传、思想工作等手段动员村民积极参与项目,组织村民建立蜀绣专业合作社;作为经营参与者,村两委代表村集体以场地、基础设施等作为出资条件与蜀绣企业建立合资公司,参与蜀绣企业经营过程。蜀绣企业紧紧依靠村两委和驻村工作队,组建混合工作组,合力共建“蜀绣扶贫”项目。作为培训者,蜀绣企业在高家湾村建立扶贫培训生产点,派遣高级绣师长期驻村授课培训,并提供全部授课教材和实训工具材料,向村民传授蜀绣技艺;作为经营者,蜀绣企业根据市场供求状况安排生产,回收村民绣品,对产品进行统一包装与销售,推动“指尖技艺”转向“指尖经济”。村民承担生产者和蜀绣技艺传承人的双重角色。一方面,村民通过参加培训,掌握刺绣技艺,为蜀绣企业生产符合标准的绣品;另一方面,作为蜀绣非遗传承的后续力量,通过参加培训和实操训练,不斷提升绣法水平。蜀绣作为唯一的非人类行动者,虽然无法直接表达观点和行使权利,但其本身所具有的文化价值和商业价值是“蜀绣扶贫”项目成立的先决条件。一方面,蜀绣技艺作为一种生产要素,需要融入项目培训与生产的全过程;另一方面,作为文化产品,蜀绣作品的质量与文化意涵将直接影响企业的市场竞争力和产业发展走向。通过征召过程,核心行动者实现了对加入合作网络的每个行动者的角色定位与任务分工。

(四)动员(Mobilization)——利益联盟的形成

在动员阶段,核心行动者需要将网络中的所有行动者高效率地组织起来,使各行动者更好地承担角色、发挥作用,为实现共同目标而结成相对稳固的利益联盟。动员的重点是尽最大可能清除各行动者进入合作网络的障碍,以此保障每一个行动者的积极性都能够得到最大程度的调动,从而推动项目的顺利实施和持续运作。

以“蜀绣扶贫”项目为例,在合作网络创建的动员阶段,地方政府委托驻村工作队作为代理人,负责项目的具体对接工作,随时掌握项目的最新进展状态,消除了自身由于信息不对称而无法及时掌握项目动态的障碍。为了调动村两委的参与积极性,切实解决村集体面临的“参与项目需要资金投入,但村集体资金有限”问题,当地政府积极支持村集体以场地、设施入股的形式参与企业经营,并给予了必要的财政支持。为了帮助蜀绣企业克服“市场存在不确定性,企业经营与产品销售存在风险”的障碍,政府驻村工作队会同村两委研究制订《农商文旅全面融合发展规划》,计划利用高家湾村交通区位优势,整合土地、资金等各类资源,发展“蚕桑丝织刺绣全链条体验式消费和文创旅游产业”,积极帮助企业搭建蜀绣产品销售平台,拓展产品销售渠道。(4)

村民是非遗扶贫项目合作网络中不可或缺的重要参与主体,对其进行充分的动员,吸引更多的村民参与项目,是项目顺利实施并持续运作的重要保障。以“蜀绣扶贫”项目为例,为了吸引村民参加项目,当地政府为参与一个星期以上、且每天坚持5个小时以上的学员发放了人均每天20元的务工补贴,并为学员提供免费午餐。在前两期培训结束后,为了进一步调动村民参与积极性,驻村工作队向成都市高新区政府申请项目培训专项资金,准备实施“培训奖励+生产性奖励”的激励计划。具体做法是:在培训阶段,为完成3个月基础培训并获得大师工作室结业证书的学员一次性发放1500元的奖励,优秀学员另外追加600元奖励。在产品制作阶段,根据工作业绩为绣娘提供数额不等的生产性奖励。除此而外,当地政府还通过驻村工作队协调蜀绣企业,采取村民居家灵活就业的模式,使村民能够兼顾家庭与就业,尽量规避时间成本的制约作用。为了解决学员不足的问题,驻村工作队还将学员招募范围拓展至全乡。通过以上措施,初步达到了动员村民参与项目的目的。

由于历史积淀深厚,多数非遗技艺复杂难学,准入门槛较高。针对这一障碍,高家湾村“蜀绣扶贫”项目合作企业负责人陈德兵大师经过多年探索实践,帮助学员重点练习8种常用针法技法,将3年的入门期缩短到3个月,成功摸索出一套降低门槛、分级培训、边训边产、逐级提升的方法,大幅降低了入门的技术门槛,提高了从蜀绣学员到蜀绣产业工人的转化率,为蜀绣的传承发展提供了新的经验。同时,针对蜀绣产品缺乏创意、与市场脱轨的问题,蜀绣企业积极推进产品研发,将“四大名绣”之一的蜀绣与“四大名锦”之一的蜀锦相结合,在蜀锦上进行蜀绣创作,将非遗文化与地方特色融合,挖掘蜀绣产品的文化内涵和经济价值。通过上述努力,终于克服了蜀绣这一非人类行动者进入合作网络的障碍。至此,标志着非遗扶贫项目合作网络的创建过程完成。

四、总结与引申

非遗扶贫兼有产业扶贫和文化扶贫内蕴,对于进一步筑牢脱贫根基,促进乡村文化振兴意义重大。借助行动者网络理论的分析框架,通过转译过程的呈现,揭示非遗扶贫项目合作网络的生成与运行机理后发现:非遗扶贫项目运行初期阶段通常具有典型的政府主导特征,地方政府是合作网络创建的核心行动者。自上而下的政府主导模式在项目启动初期能够快速将其他行动者征召进入合作网络,但是在后续运行中,行动者之间的利益联盟随时可能面临各种风险挑战。因此,聚力对合作网络长效运行的保障机制提供支撑,及时排除网络“异议”,有助于推动非遗扶贫项目的可持续发展。

(一)非遗扶贫项目合作网络的运行机理

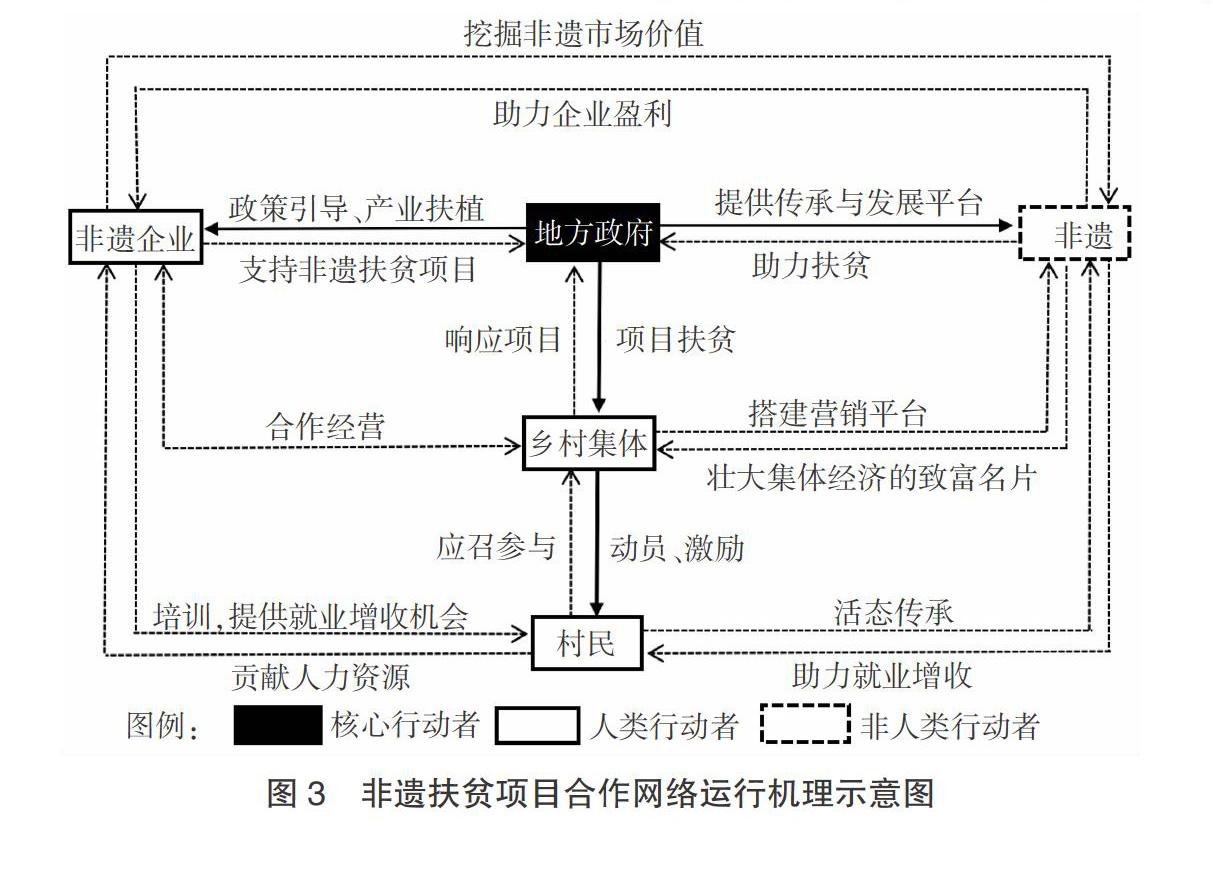

非遗扶贫项目合作网络中的行动者主要包括地方政府、乡村集体、非遗企业、村民等人类行动者和非遗这一特定的非人类行动者。在合作网络中,各个行动者彼此之间相互作用,为实现共同目标而结成相对稳固的利益联盟。从实践层面来看,非遗扶贫项目在发展初期多数是由地方政府主导的,因此,地方政府通常可以被视为合作网络创建的核心行动者。在问题化和利益相关化阶段,地方政府通过确定共同目标和强制通行点方案,把其他行动者的目标与其自身的目标捆绑在一起,通过征召环节将各个行动者纳入合作网络并赋予其各自的角色分工,最后通过动员采取各种措施尽力化解来自异质行动者的网络障碍,促成利益联盟的形成,并将锁定在网络中对应位置的各个行动者高效率地组织起来,进而推动非遗扶贫项目的启动与运行。如图3所示,地方政府、乡村集体、非遗企业、村民以及非遗五类行动者在非遗扶贫项目合作网络中均扮演了重要的角色,缺少其中任何一个行动者,合作网络都无法创建成功。相比于其他行动者,核心行动者——地方政府的运动轨迹往往更值得被关注。在非遗扶贫项目中,地方政府作为合作网络创建时期的核心行动者,充分发挥了其在项目立项与启动初期的主导作用。地方政府在合作网络创建中可谓“一手托两家”:一方面,通过政策引导,扶植非遗产业发展,同时为非遗技艺的传承提供发展平台;另一方面,通过项目扶贫的方式助力贫困乡村脱贫和村民就业增收。非遗企业、乡村集体、村民和非遗等其他行动者在地方政府的征召下纷纷加入合作网络,并对地方政府主导的非遗扶贫项目作出了积极的回应。在充分动员的基础上,各个行动者在合作网络中积极行动,在锁定的位置上扮演各自的角色。非遗企业积极参与扶贫项目,与乡村集体合作经营,为村民提供培训服务和就业增收的岗位,同时通过创新提升非遗产品的市场价值,助力非遗扶贫和非遗传承。乡村集体与非遗企业合作对接,搭建非遗产品营销平台,同时承担起动员和激励村民参与项目的责任。村民作为项目的重要参与主体,应召参与项目,既为非遗企业贡献了劳动力资源,同时也担负起非遗活态传承的重任。非遗作为非遗产业发展的核心要素,为政府扶贫、企业盈利和村民增收提供了基本的生产要素和产品。由此可见,合作网络中的每一个行动者都是彼此需要的,非遗扶贫项目为各个行动者搭建了一个利益彼此关联的合作网络,最终促成了利益联盟关系的形成。

(二)保障合作网络长效运行的几点思考

行動者网络理论中的“网络”并不是一个静态的空间之网,而是处于永恒变化之中的时间之网。[26]网络的创建是一个持续不断的动态过程,在这个过程中,已有的网络不断地被改变,而新的网络也在不断地生成。即便是已经创建起来的合作网络,也并非一劳永逸,网络中各个行动者彼此创建的利益联盟随时可能面临来自内部和外部的各种挑战。

第一,从实践层面看,非遗扶贫项目呈现出典型的政府主导型特征。精准化的项目要求需要治理者对治理对象形成一套系统而完整的认识。[27]在非遗扶贫项目后续推进阶段,核心行动者需要特别关注不同行动者的态度变化,警惕随时可能出现的“异议”或“背叛”风险。当风险成为威胁网络稳定的现实因素时,应当及时梳理各行动者的利益诉求,通过一系列磋商与沟通,重置强制通行点(OPP),尽快排除异议,甚至不惜选择更换核心行动者,以便经由持续不断的转译过程重新达成共同目标,尽快把行动者的“背叛”行为拉回到网络正常的运行轨道上来,创建长效性的利益联结机制,以巩固利益联盟关系,促进非遗扶贫项目的可持续发展。

第二,在非遗扶贫项目合作网络创建初期,作为核心行动者的地方政府确实能够对项目的立项起到积极的推动作用,并快速促成合作网络的形成。但是,自上而下的行政化推动以及地方政府对项目的过度参与,极有可能强化项目参与各方对政府的“等靠要”思想,导致扶贫项目内生动力的严重不足。如此创建的合作网络始终处于政府行为与市场逻辑的巨大张力之中[28],在后续运行过程中常常缺乏足够的韧性和抵御风险的能力。因此,如果不能处理好政府“有形之手”与市场“无形之手”的关系,那么,惯于依赖政府一条龙式保护发展的非遗扶贫项目,在脱离保护、回归市场竞争后将会面临因缺乏市场活力而导致合作网络不可持续的潜在风险。因此,政府在“扶上马”“送一程”之后,应当及时调整角色定位,转变运作轨迹,规避上述风险,着力实现非遗扶贫项目的可持续发展。

第三,随着脱贫攻坚任务的完成,地方政府不可能长期在合作网络中扮演管理者和协调者的角色,过度依靠政府支持的非遗扶贫项目也极易形成“政府失灵”。非遗扶贫的效果取决于非遗产业的发展,而非遗产业发展是具有极强经济属性的市场行为,因此,为了保证非遗扶贫项目的可持续运行,需要在适当的时机转换核心行动者,将非遗扶贫的动力源逐渐从主要依靠政府行政推动转变为主要依靠市场驱动,并将两者有机结合起来,形成内外联动的强大合力。[29]但同时要特别注意政府离场的时间点选择问题。政府离场时机的选择应重点考虑两个方面的因素:其一,网络中的各行动者实现了真正意义上的“多方获利”,不再对政府形成长期依赖,即使脱离政府的保护,也能够在利益驱动下保持网络的高效运转,不至于后续乏力;其二,排除政府的权威因素,其他行动者依然能够保持良好的彼此信任关系。如果同时满足上述两个条件,政府宜及时让出核心行动者身份,在合作网络之外适当承担“保驾护航”角色,推动非遗扶贫项目的可持续发展。

最后,在政府逐渐离场后,非遗扶贫项目由谁来继任核心行动者也是一个非常值得探讨的问题。由于每一个特定的非遗扶贫项目都有其具体的运行情境,因此由谁来接替地方政府,继任项目的核心行动者还要具体情况具体分析。但一般而言,继任的核心行动者需要具备这样几个基本条件:其一,自身的利益诉求与合作网络强烈相关,对网络的依赖性强;其二,在网络前期运行中已经积累了足够的公信力,能够获得其他行动者的信任与支持;其三,具备清除网络运行障碍的强大动员能力和话语权,能够有效协调其他行动者之间的矛盾与冲突,随时纠正网络“异议”。

注释:

(1)参见中国日报网:《“非遗+扶贫”须强化“造血”功能》,https://china.chinadaily.com.cn/a/202001/14/WS5e1d2480a3107bb6b5799cea.html。

(2)强制通行点通常由网络的核心行动者在确定共同目标的基础上提出,需要得到其他行动者的认可和接受,是网络中各个行动者实现各自目标的必经路径。

(3)数据来自成都市高新区政府官网,http://www.cdht.gov.cn/cdhtz/c143045/2019-07/18/content_759bb482

f0a54a43899f5d8887554ef1.shtml。

(4)引自高家湾村驻村工作队第六期《工作简报》。

参考文献:

[1]齐峰,由田.新时代文化扶贫的现实困境与路径探究[J],江淮论坛,2020,(1):146-150.

[2]刘文旋.从知识的创建到事实的创建——对布鲁诺·拉图尔“行动者网络理论”的一种考察[J].哲学研究,2017,(5):118-125+128.

[3]G.T. Jóhannesson, J.O. B?覸renholdt. Actor-Network Theory/Network Geographies[J]. International Encyclopedia of Human,2009,(1):15-19.

[4]谢周佩.两种文化与“行动者网络理论”[J].浙江社会科学,2001,(2):106-110.

[5]郭俊立.巴黎学派的行动者网络理论及其哲学意蕴评析[J].自然辩证法研究,2007,(2):104-108.

[6]吴莹,等.跟随行动者重组社会——读拉图尔的《重组社会:行动者网络理论》[J].社会学研究,2008,(2):218-234.

[7]张环宙,等.基于行动者网络理论的乡村旅游内生式发展的实证研究——以浙江浦江仙华山村为例[J].旅游学刊,2008,(2):65-71.

[8]周桂林,何明升.行动者网络理论的困境及出路——以虚拟社区系统的社会创建为例[J].自然辩证法研究,2009,(9):78-83.

[9]趙强.城市治理动力机制:行动者网络理论视角[J].行政论坛,2011,(1):74-77.

[10]汪雪.基于行动者网络理论的历史街区更新机制[J].规划师,2018,(9):111-116.

[11]左璜,黄埔全.行动者网络理论:教育研究的新视界[J].教育发展研究,2012,(4):15-19.

[12]陈东平,等.行动者网络理论下农民资金互助组织形成机制分析[J].贵州社会科学,2013,(6):116-121.

[13]刘威.弱关系的力量——社会关系网络理论视域中的志愿服务行动[J].学习与探索,2019,(5):35-40.

[14]戴祥玉,杜春林.行动者网络视域下农村公共服务的多元合作供给[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2017,(5):45-54.

[15]谢元,张鸿雁.行动者网络理论视角下的乡村治理困境与路径研究——转译与公共性的生成[J].南京社会科学,2018,(3):70-75.

[16]邹明妍,等.基于行动者网络理论的乡村建设动力机制[J].规划师,2019,(16):62-67.

[17]赵宇翔,等.行动者网络理论视角下公众科学项目运作机制的实证探索[J].中国图书馆学报,2018,(6):59-74.

[18]赵高辉.传统媒介组织“强制性通过点”地位的消解与重构——行动者网络理论视域下的媒介融合发展探析[J].现代传播,2019,(5):57-63.

[19]布鲁诺·拉图尔.科学在行动:怎样在社会中跟随着科学家和工程师[M].上海:东方出版社,2005:418.

[20]徐天博.“后真相”时代的真相建构——基于行动者网络理论的分析[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2019,(2):135-140.

[21]Callon M. The sociology of an actor-network:the case of the electric vehicle[M]. Mapping the Dynamics of Science and Technology,1986:19-34.

[22]Mahring M, Kell M, Montealegre R. Trojan Actornetworks and Swift Translation: Bringing Actor-network Theory to IT Project Escalation Studies[J]. Information Technology & People, 2004,(2):210-238.

[23]Callon M. Some Elements of A Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St Brieuc Bay[J]. Sociological Review,1984 (S1):196-233.

[24]Latour B.Science in Action[M].Cambridge:Harvard University Press,1987:83.

[25]吴学安.“非遗扶贫”是产业发展和文化振兴多赢之举[N].中国财经报,2019-07-18(7).

[26]李雪垠,刘鹏.从空间之网到时间之网——拉图尔本体论思想的内在转变[J].自然辩证法研究,2009,(7):52-56.

[27]王雨磊.项目入户:农村精准扶贫中项目制运作新趋向[J].行政论坛,2018,(5):45-53.

[28]蒋永甫,龚丽华,疏春晓.产业扶贫:在政府行为与市场逻辑之间[J].贵州社会科学,2018,(2):148-154.

[29]郭晓鸣,虞洪.具有区域特色优势的产业扶贫模式创新——以四川省苍溪县为例[J].贵州社会科学,2018,(5):142-150.

(责任编辑 吴 楠)