5 000 年前郑州汪沟人群的龋病研究

2020-06-30周亚威王一鸣丁兰坡顾万发

周亚威 王一鸣 丁兰坡 顾万发

受客观条件限制,可以在古代人骨标本上观察到的口腔疾病现象多为龋齿、牙周病、根尖脓肿、牙结石、牙釉质发育不全、颌骨骨髓炎等。而龋病出现率和表现方式在不同时期和不同区域的人群中有较大差异[1-3],在一定程度上可反映不同时期人群的口腔健康状况。Liebe-Harkort[4]提出斯堪的纳维亚石器时代的狩猎采集人口中龋损为零,但在农业人口和城市人口中龋损较高。Beckett[5]研究发现农业集约化发生下努比亚的C组时期人群龋病频率的增加主要归因于饮食中精制碳水化合物比例的增加。国内最早开展古人类口腔疾病研究的毛燮均在上世纪五十年代对安阳辉县商代人骨牙齿患龋情况进行了分析,结果显示殷人患龋率低于现代人[6];刘武等[7]通过对比新疆、内蒙古以及内地等不同地区的人骨的牙齿磨耗、龋齿、牙齿生前脱落、颌骨骨质隆起等,认为龋病出现率的明显差别说明青铜-铁器时代的边疆居民富含碳水化合物的食物的摄入比例较内地居民为低;张璇等[8]分析了新石器时代半坡人的龋病后,认为随着物质文明的发展人类的龋患率不断增高;张全超等[9]则提出龋齿率的高低与农业比重的多寡有着某种程度的正相关关系;吴秀杰等[10]发现的智人洞早期现代人龋齿是目前我国乃至东亚地区报道的最早的龋病病例;原海兵等[11]对红山时期的牛河梁居民龋病的研究显示当时居民经济生活方式以狩猎采集为主。2017 年8 月~2017 年11 月对汪沟遗址出土的人牙标本进行了龋病状况的研究分析。旨在为学界提供可与现代人对比的可靠数据资料,为了解龋病在人类物质文明进程中的一般发病规律提供依据。

1 材料与方法

1.1 研究材料

汪沟遗址位于荥阳市城关乡汪沟村南,面积74 万多平方米。2013 年4~8 月,郑州市文物考古研究院对该遗址进行抢救性考古发掘,初步判断遗址年代为仰韶文化中晚期,距今约5 000 年。本文研究材料是该遗址出土的的210 例人骨,其中含颌骨的标本174 例,男性个体80 例、女性个体81 例、性别不详13 例,上颌144 例、下颌155 例;可见牙齿共2 816 颗,其中男性1 366 颗、女性1 212 颗、性别不详238 颗,上颌牙齿1 246 颗、下颌牙齿1 570 颗(表1)。

表1 汪沟组观察标本统计信息Tab 1 The data of Wanggou group

1.2 研究方法

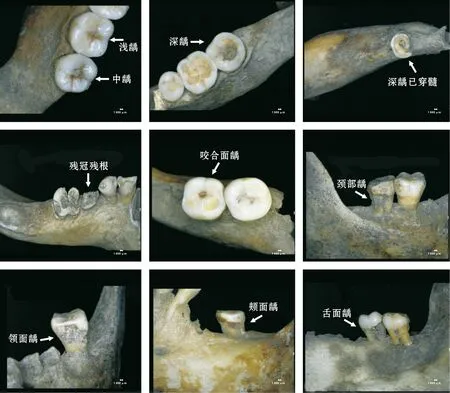

利用肉眼和超景深显微镜对人骨的牙齿观察,并将脱落的牙齿进行复位,详细记录患龋情况。龋齿数的统计是对已观察到的牙齿样本总数中,有明确龋病症状牙齿的统计。对于个体生前牙齿缺失或可能由于龋损导致的牙齿缺失,不在龋病的统计之列。使用的检查工具为探针等。按照《牙体牙髓病学》[12]将龋患的病变程度分为浅龋、中龋、深龋、深龋已穿髓、残冠残根5 个等级;龋患的发病部位可划分为邻面、唇面或颊面、舌面或腭面、面、根面或颈部及不明确等(图1)。

图1 汪沟组患龋程度及牙面分布示意图Fig 1 Pictures of caries and caries distribution of tooth surfaces in Wanggou group

描述龋病的发生情况或龋病的评价方法采用龋病患病率、龋齿率和龋均等指标。龋病患病率(prevalence rate)即患龋率,表示龋病存在或流行的频率,指在调查或检查时点,一定人群中的患龋情况。计算公式为:

龋齿率(dental caries rate)是患龋牙齿数占总牙齿数的比例。计算公式为:

龋均(DMFT)是指在统计学上一个人群中每人平均患龋的牙数。计算公式为:

1.3 统计学分析

本文采用Excel建立数据库,采用SPSS 21.0 统计软件对数据结果进行统计分析。

2 结 果

2.1 龋病与年龄

在观察的174 例汪沟古代人体骨骼标本中,120 例患龋,患龋率为68.97%,受检牙齿共2 816 颗,龋齿率为26.56%。

未成年组的龋齿率为21.85%;青年组龋齿率为24.68%;壮年组龋齿率为17.63%;中年组龋齿率则升高为72.01%。经卡方检验,结果显示青年组与壮年组(P=0.000 2<0.01)、中年组与未成年组(P=0<0.01)、中年组与青年组(P=0<0.01)、中年组与壮年组(P=0<0.01)龋齿率差异性显著。不同年龄组患龋率依次为:老年组<未成年组<中年组<壮年组<青年组(表2)。

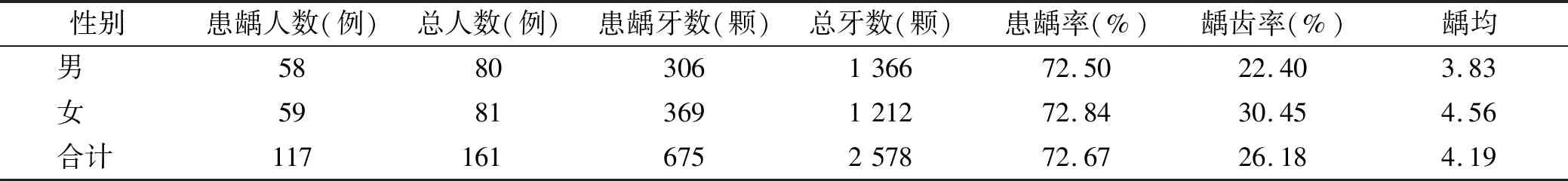

2.2 龋病与性别

汪沟组标本中性别明确者共161 例,患龋率为72.67%,龋齿率为26.18%。男性个体80 例,患龋率72.50%;女性个体81 例,患龋率为72.84%;男女两性的患龋率差异性不显著(χ2=0.002,P=0.96>0.05)。

男性龋齿率为22.40%;女性龋齿率为30.45%。女性龋齿率高于男性,男女两性之间的龋齿率差异性显著(χ2=21.50,P=0<0.01)(表3)。

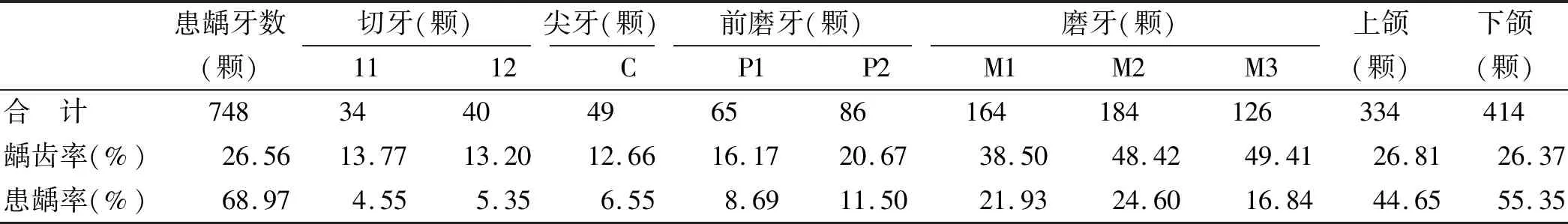

2.3 龋病的牙位分布

表2 汪沟组不同年龄患龋率和龋齿率Tab 2 The prevalence rate and the dental caries rate of obituary age

表3 汪沟组患龋率和龋齿率性别统计Tab 3 The prevalence rate and the dental caries rate of gender

不同牙位龋病发生的龋齿率不同,龋病在不同牙位上的发生率依次为M2(24.60%)>M1(21.93%)>M3(16.84%)>P2(11.50%)>P1(8.69%)>C(6.55%)>I2(5.35%)>I1(4.55%)。

上颌牙齿的龋齿率为11.86%,下颌牙齿的龋齿率为14.70%,下颌龋齿率略高于上颌,两者无显著性差异(χ2=0.067 8,P=0.79>0.05)(表4)。

2.4 龋病的程度分布

龋齿的严重程度分别为浅龋、中龋、深龋、深龋已穿髓、残冠残根。患龋牙齿总数为748 颗,其中浅龋202 颗,占全部龋齿数的27.01%;中龋242 颗,占全部龋齿数的32.35%;深龋117 颗,占全部龋齿数的15.64%;深龋已穿髓50 颗,占全部龋齿数的6.68%;残冠残根137 颗,占全部龋齿数的18.32%。中龋比例最高,其次为浅龋,深龋已穿髓占比最低。

表5反映随着年龄的增长,龋齿的严重程度也随之加深。

表4 汪沟组龋病发生与牙位的关系Tab 4 The relationship between caries and tooth position

表5 汪沟组不同年龄阶段患龋程度的分类Tab 5 The different levels of caries of obituary age

2.5 龋病的牙面分布

图2 汪沟组患龋率及龋齿率与其他古代组的比较Fig 2 Prevalence and dental caries rates in ancient populations

3 结 论

为了解不同时空下社会形态、饮食和环境对口腔健康状况的影响,也为了解汪沟组居民的龋齿患病情况在古代人群组中所处的位置,将汪沟组患龋率与龋齿率与其它古代人群组进行了比较(图2)。汪沟组的龋齿率为22.40%,患龋率为68.97%,与同样以农耕为主的孙庄组[13]、土城子组[14]、少陵原组[15]都拥有有较高的患龋率和龋齿率。造成这种情况的主要原因是在农业经济模式下,人群摄入碳水化合物、糖分较多,造成龋病患病率较高,并且未在汪沟遗址发掘过程中发现洁齿工具、牙齿中也发现任何形式的填充物;而狩猎采集经济模式下,居民摄入大量动物性食物,油脂的摄入在一定程度上可以降低龋病的患病率,食物中含糖量较低,因此狩猎采集居民的龋齿患病率较低。比较图中显示,以采集狩猎为主的牛梁河组[9]和以畜牧为主的吉林台库区组[16]患龋齿和龋齿率都保持较低水平,比较结果证实了这种观点;汪沟组的龋齿率和患龋率同样高于以混合经济为主的喇嘛洞组[17]、半坡组[18]、下王岗组[19],这可能与混合经济模式下的居民虽有一定的农业生产,但手段较为原始,食物的精细化程度低,采集渔猎仍占到生产生活的很大部分有关。

汪沟仰韶时期居民生活在东亚大陆全新世大暖期,河南地区整体为亚热带气候,气温和降水都显著优于现在,温暖湿润的气候条件对农业经济发展有积极影响[15,20-21]。黄河中游地区是早期中原文明重要发祥地,当人类发展到仰韶文化阶段,中原人群已形成了成熟的农耕经济体系[22]。付巧妹等[23]对河南淅川沟湾遗址人骨的C和N稳定同位素分析结果显示仰韶时代三期淅川居民的稻粟农业及家畜的饲养一直较为稳定;西山遗址出土人骨的稳定同位素分析中的 C4植物百分比为 90.65%,人群的主食以 C4类植物为主,应该是属小米类,暗示当时在那个区域种植农业已比较普及,农业已有较大规模的发展[24];荥阳官庄遗址两周时期人牙结石开展的淀粉粒分析显示两周时期的官庄居民植物性食物构成以多种农作物为主,其中粟在农作物中占据主导地位[25];结合牙结石、碳氮同位素和龋病研究结果,初步认为郑州汪沟遗址仰韶时代居民食物来源以植物性食物粟为主。农业生产经济替代了狩猎采集经济,食物中含糖量的增加,人口的骤增且未采取有效的洁齿行为,在一定程度上促进了龋病的发生。